Echelles - Eclat - Embusqué - Entonnoir - Escouade - Espionnite - Exercice - Faire camarade - Faisceaux- Feldgrau - Feuille de calcul - Feuillées - Filon - Fosse commune - Fourneau - Fourragère - Fourrier - Fritz - Fusant -Galonnards - Gaz - Généralissime - Gnôle - Gotha - Gourbi - GQG - Grenade - Grignotage - Grosse Bertha - Groupes Francs - Guitoune - Hotchkiss - Hussards - Infanterie Divisionnaire - Jus |

---- E ----

Les échelles

disposées en première ligne contre le parapet servent

à sortir de la tranchée lors d’une offensive ou

d’un départ pour patrouilles et coups de main.

Renvois : Coup

de main, No

man’s land, Patrouille

Bibliographie : Rémy Cazals, « Tranchées et boyaux », in Nicolas Offenstadt (dir.), Le Chemin des Dames, de l’événement à la mémoire, Paris, Stock, 2004, pp. 94-103.

Citation :

- « En arrivant à la première ligne, nous aperçûmes chaque dix mètres des échelles d’assaut posées contre le parapet. Cette vue nous fit frissonner comme si nous étions passés devant des échafauds. » (Barthas p. 189)

Fragment d'obus projeté

par l'explosion de celui-ci, et qui est à l’origine

d’une grande proportion des morts et des blessures parmi les

combattants. De nombreux éclats se trouvent encore dans le sol

des champs de bataille de la Grande Guerre.

Renvois : Fusant, Marmite, Minen, Percutant, Shrapnell

Bibliographie : Stéphane Audoin-Rouzeau, Combattre, Amiens, C.R.D.P., 1995, pp. 42-43.

Citations :

- « Sans arrêt des éclats sifflaient dans les airs avec des miaulements bizarres, aigus, plaintifs, bourdonnant, s'abattant parfois en pluie de fer. » (Louis Barthas, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, Paris, La découverte, 1997, p. 119)

- « j’ai délaissé sur place deux bouteilles d’eau pour me soulager du poids lourd que j’avais sur le dos; mille suppositions je me faisais dans l’idée; je supposais que si un éclat d’obus venait me frapper, il me ferait davantage de mal s’il cassait les bouteilles: c’est un peu pour ce cas que je les ai quittées. » (François Barge, Avoir vingt ans dans les tranchées, St-Pourçain-sur-Sioule, C.R.D.P., 1984, p. 19)

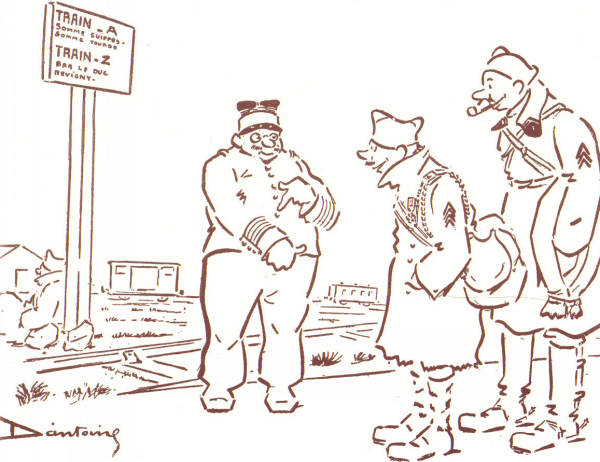

Terme désignant

les hommes échappant indûment au combat. Le terme est

relatif à la position de celui qui l’emploie : pour

un combattant, un militaire affecté à

l’arrière, à la surveillance des trains ou aux bureaux peut être un

embusqué ; les civils peuvent également employer le

terme. Les embusqués sont soupçonnés d’avoir

obtenu leur position privilégiée à travers de

l’argent et/ou des relations. Le terme est fréquemment

employé de manière ambiguë, les embusqués

étant à la fois fortement stigmatisés et (parfois

de manière inavouée) enviés pour la

sécurité dont ils bénéficient. Plus

près des lignes, même, les combattants ont critiqué

les « embusqués du front ». Par extension

est employé le verbe « embusquer ».

Renvois : Filon, Pépère

Bibliographie : Rémy Cazals, Les mots de 14-18, Toulouse, presses universitaires du Mirail, 2003, p.49.

Citations :

- « Pour le Poilu, était « embusqué » tout individu, militaire ou civil, en état de combattre qui, pour une raison quelconque, ne participait pas directement à la bataille. » (Émile Morin, Lieutenant Morin, combattant de la guerre 1914-1918, Besançon, Cêtre, 2002, p. 315).

- « Des embusqués, il n’en faut plus » (Graffiti de soldat permissionnaire sur un train, 27 juin 1917, SHDT 16 N 1523)

- « Nous avons en ce moment un ordonnance du Chef de Bataillon de la classe 16, on peut dire que c’est un veinard et que c’est dégoûtant d’embusquer un jeune comme cela » (Contrôle Postal, SHDT 16 N 1388 Rapport du 17 mars 1917, 106 e RI)

- « Les agents de liaison, les scribouillards, les brancardiers, les musiciens, tous ceux que nous appelons « les embusqués du front », surgissent de leurs confortables abris où ils s’étaient précipités, recommencent à vaquer tranquillement à leurs petites affaires, à respirer l’air pur, allongés sous les grands arbres, lisant dans leur journal les exploits de leurs frères de première ligne tout en fumant leur pipe et en écoutant les oiseaux qui s’ébattent en gazouillant dans les branches. » (Émile Morin, Lieutenant Morin, combattant de la guerre 1914-1918, Besançon, Cêtre, 2002, p. 57).

Généralement

employé pour désigner l’excavation, souvent

importante, produite par l’explosion d’une mine.

Désigne aussi un trou d’obus particulièrement

large. On parle de la « lèvre » d’un

entonnoir pour désigner rebord qui fait saillie sur le terrain

suite à la retombée de terre, généralement

disputé avec l’ennemi aussitôt après

l’explosion de la mine.

Renvois : Cratère, Fourneau, Mine

Bibliographie : Coll., La Butte meurtrie. Vauquois. La guerre des mines, 1914-1918, Verdun, Les Amis de Vauquois et de sa région, mai 2004 ; Jacques Bourquin, Yann Prouillet, Jean-Claude Fombaron, La Chapelotte 1914-1918 : secteur oublié du front de Lorraine entre le Donon et Raon l'Etape, Coll. Temps de Guerre, Saint-Dié-des-Vosges, Société philomatique vosgienne, 2005, p. 126-127.

Citation :

- « Les obus s’enfoncent profondément dans la terre meuble, faisant des entonnoirs énormes et projetant très loin les mottes de gazon. » (Ivan Cassagnau, Ce que chaque jour fait de veuves, journal d’un artilleur 1914-1916, Paris, Buchet-Chastel, 2003, p. 40)

La plus petite unité de

l’armée française, elle regroupe en théorie

15 soldats sous le commandement d’un caporal. Il existe souvent

un fort sentiment de camaraderie entre les membres d’une

escouade. Pour refléter ce fait, le roman d’Henri

Barbusse, Le feu (1916), est significativement sous-titré Journal d’une escouade.

Renvois : Bataillon, Brigade, Compagnie, Division, Régiment, Section

Bibliographie : Rémy Cazals, Les mots de 14-18, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003, p. 50

Citations :

- « Le général de Brigade donne l’ordre d’égaliser les sections à deux escouades par suite de l’affaiblissement des effectifs, dû aux pertes subies depuis le début de la campagne » (Récit d’Emile Maline, du 20e BCP in Képis bleus de Lorraine, 1914-1916, Société Philomatique Vosgienne, St Dié, 2001, p. 136, 28 août 1914)

- « Le premier encore sous le choc et sensiblement commotionné, tous les deux, très émotionnés me donnèrent une triste nouvelle que voici. (...) Tous trois de mon escouade, venaient de trouver la mort au fond d’une sape. » (Michel Daniel, 1er régiment de marche de zouaves: un caporal et son escouade: tous les jours du 20 mars 1915 au 14 juillet 1918, Vannes, M. Daniel, 1983, 2 vol., vol. I, p. 297)

- « Une de mes escouades était réduite de 16 hommes à 4 ; j’étais parti le matin avec 48 hommes, j’en ramenais 22. » (Abel Ferry, Carnets secrets 1914-1918, Paris, Grasset, 2005, p. 331, lettre d’octobre 1914)

Terme formé sur une

terminaison désignant une maladie, pour qualifier le fait de

voir des espions partout ou du moins de leur attribuer une influence et

des actes exagérés par rapport à leur

présence réelle. L’”espionnite” est

particulièrement répandue au début de la guerre

dans le contexte d’exaltation patriotique de 1914 et

d’incertitude des premiers combats.

Citation :

- « Sans être atteint d’espionnite, je commence à croire que, tout de même, l’ennemi est bien renseigné. » (Ivan Cassagnau, Ce que chaque jour fait de veuves, journal d’un artilleur 1914-1916, Paris, Buchet-Chastel, 2003, p. 42)

Nom générique

donné aux manœuvres, instruction des troupes et exercices

exécutés par les soldats en période dite de repos.

De nombreux combattants ont noté leur inutilité et leur

effet négatif sur le « moral ».

Renvois : Cantonnement, Repos

Citations :

- « Le matin, marches et exercices ; le soir, idem ; on nous esquinte à faire ces conneries qui n’ont aucun rapport avec la guerre. C’est le nouveau général qui ne veut pas, dit-on, nous laisser ankyloser ; il cherche, je crois, à nous faire révolter. » (Léopold Noé, Nous étions ennemis sans savoir pourquoi ni comment, Carcassonne, FAOL, « La Mémoire de14-18 en Languedoc », 1980, p. 28-29, le 13 septembre 1915, en Flandre).

- « Aujourd’hui on a organisé une petite fête au régiment; on essaie de remonter le moral par tous les moyens. Mais cela ne m’intéresse pas du tout, ce que je regarde-moi, c’est qu’on ne fait pas d’exercice ces jours-là et c’est tout. » ( Fernand Maret, Lettres de la guerre 14-18, Nantes, Siloë, 2001, p. 214, 12 juillet 1917)

---- F ----

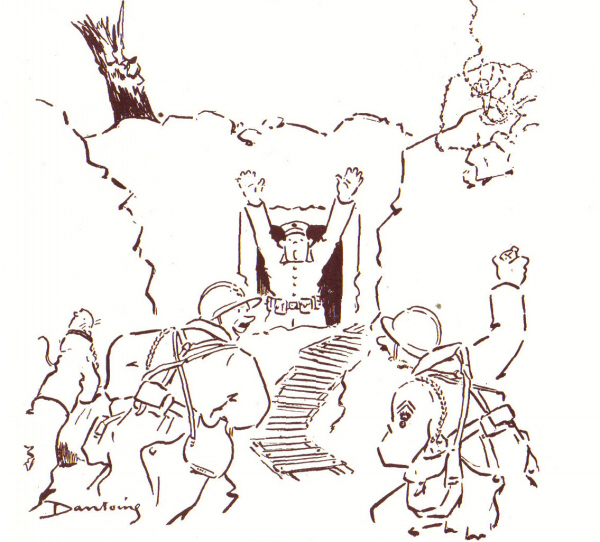

Dans l’argot des

combattants, expression qui signifie se rendre volontairement, sans

doute en raison de l’exclamation fréquemment

prononcée par des soldats allemands lors d’une

reddition : « Kamerad ! ».

Bibliographie : Rémy Cazals, Les mots de 14-18, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003, p. 26 ; Fernand Tailhades, Ils m’appelaient tout le temps « camarade », Carcassonne, F.A.O.L., 1980.

Citation :

- « Ce ne sont que propos découragés. Tout le monde est aplati, affalé. (…) : - Jamais nous ne les aurons ! Il vaudrait mieux faire camarades et que ce soit fini ! » (Charles Delvert, Carnets d’un fantassin, Paris, Albin Michel, éd. 1935, p. 247.)

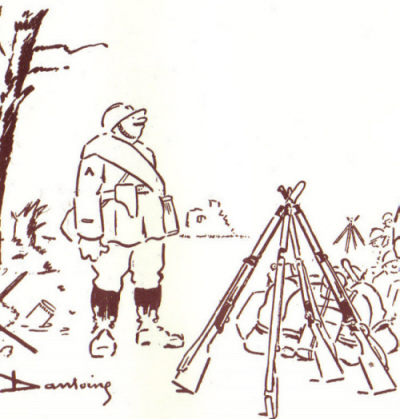

Lors des bivouacs et des haltes

suffisamment longues, l’ordre est donné de mettre les fusils en faisceaux, c'est-à-dire les reposer verticalement par

groupe de trois, en triangle, adossés ensemble par leurs canons.

L es hommes alignent sur le sol leur barda et leurs armes, de

manière uniforme. Ils peuvent alors quitter ces

« faisceaux » d’armes qui restent seulement

à la garde et surveillance d’une sentinelle.

Renvois : Bivouac, Cantonnement

Citation :

- « La campagne qui nous entoure est intacte, ou presque. « Halte ! formez les faisceaux ! » Dans ce coin de pré, sur le rebord de ce talus, nous attendons les camions qui doivent nous conduire au repos, dans quelque village charmant de Meuse ou de l’Argonne. » ( Daniel Mornet, Tranchées de Verdun, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1990 , p. 61)

Littéralement

« gris de campagne » : couleur de

l’uniforme allemand. Par extension, désigne le fantassin

allemand.

Renvoi : Bleu

horizon

Citation :

- « Ah, nous l’avons perdue depuis longtemps, cette sensiblerie du début qui nous arrachait des larmes quand, sous l’effet de nos 75, nous voyions les Feldgrau tomber en grappes ! » (Ivan Cassagnau, Ce que chaque jour fait de veuves, journal d’un artilleur 1914-1916, Paris, Buchet-Chastel, 2003, p. 63, 1 er janvier 1915)

Dans l’artillerie, elle

est établie par l’officier de tir afin de lui permettre

d’estimer la distance de l’objectif. Il faut tenir compte,

pour cela, de la température et de la pression

atmosphérique, de la direction et de la force du vent, etc. La

distance obtenue est indiquée aux chefs de pièce qui la

communiquent aux tireurs.

Renvois : Batterie, Pièce, Servant

Bibliographie : André Aribaud, Un jeune artilleur de 75, Carcassonne, FAOL, « La

Mémoire de 14-18 en Languedoc, 1984, p.19.

Latrines de campagne,

généralement creusées dans la terre un peu

à l’écart des tranchées principales. Les

soldats s’y rendent pour « poser culotte »,

selon l’expression employée alors.

Renvoi : Corvée

Citations :

- « On nous employa à divers travaux. Pour ma part, je reçus l’ordre d’établir avec mon escouade des « feuillées », ou lieux d’aisance, pour les profanes, qu’il fallait creuser profondément contre le talus de la route » (Barthas p. 116-7)

- Poème de Marc Leclerc, La passion de notre frère le Poilu, Paris, C. Crès, 1916 : « Tout d' mêm' tu t' sers bien d' not' feuillée,/en premièr' lign' tu la connais !/Faut qu' tu travers' un' mar' de pisse/avant d'aborder aux bouts d' bois/qui bascul', qui roul' et qui glissent/et qui t'éclabouss' tout comm' moi./En hiver, quand tu pos' culotte,/t'as l'vent qui t' chip' ton papier-cul/et t' balanc' des rafal' de flotte/dans ton froc, tout comme aux poilus./Et quand t'as trop bu d'eau d' macchabe,/t'as la clich' ! Comm' nous (sans t' vexer)/tu salis les planch' – c'est du rabe – /si t'as l' gros boyau désaxé. »

Dans

l’argot des combattants, désigne une affectation

ou un secteur recherché pour son absence de danger. Le

terme est aussi employé pour désigner la bonne

(ou la fine) blessure, celle qui éloigne du

danger sans dommages physiques trop importants.

Renvois : Pépère, Secteur

Citations :

- À un camarade nommé ordonnance d’un officier : « maintenant tu as le filon, tu feras l’attaque dans le P.C. » (Alphonse Thuillier, p. 78)

- « Si tu pouvais me donner quelque filon vraisemblablement sûr, je t’assure qu’avec tout mon patriotisme je mettrais les bâtons car la vie militaire est de plus en plus dégoûtante » (Lettre d’un combattant du 109 e RI à l’arrière, Contrôle postal, SHDT 16N1388 Rapport du 12/5/1917)

- « Charles Bary est maintenant à Acheux, attaché au colonel, s’il vous plaît, en qualité de dessinateur. C’est vraiment un précieux filon. » (Charles Gaillard, Au front à 17 ans. Lettres d’un jeune Morbihannais à sa famille, présentées par Blanche-Marie Gaillard, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2005, p. 74).

- « L’ataque [dont je] vous avais parlé c’est trai bien passée. Je suis été blessé d’ai le débu de l’atttaque. Je suis blessé à l’épaulle gauche. C’est le bon fillon. J’ai eu de la venne d’aitre blessé, s’étais affreux » (Lucien Papillon, « Si je reviens comme je l’espère » Lettres du front et de l’arrière 1914-1918, Paris, Grasset, 2004 lettre du 27 septembre 1915, p. 214)

Durant la guerre, les

inhumations collectives sont fréquentes, en particulier au

début de la guerre car les pertes sont énormes et les

unités ne sont pas organisées pour enterrer leurs morts.

Des fosses communes peuvent être creusées à

proximité des lignes.

Bibliographie : Thierry Hardier, Jean-François Jagielski, Combattre et mourir pendant la Grande Guerre (1914-1925), Paris, Imago, 2001.

Citations :

- « Nous avons mis dans un mouchoir tout ce qu’il avait sur lui d’intéressant et Bert, qui est de Narbonne aussi, le portera à ses parents. Nous allons prendre les brancardiers pour le descendre, mais ils n’ont pas voulu venir, disant qu’ils ne voulaient pas s’exposer pour un mort. Si nous n’avons pas voulu le laisser là, il a fallu que moi, avec Cros, Bert et Louvel, venions le porter à la fosse qui est à 4 km de là, et il pesait 100 kg. Nous l’avons mis dans la fosse de quatre mètres de largeur où il y en avait côte à côte une rangée de chaque côté ; plusieurs étaient de la journée. » (Léopold Noé, Nous étions ennemis sans savoir pourquoi ni comment, Carcassonne, FAOL, « La Mémoire de14-18 en Languedoc », 1980, p. 38, Artois, octobre 1915).

- « Les servants creusent dans les champs une grande fosse commune pour y ensevelir les soldats tombés dans les environs. Le 21e bataillon de chasseurs s’est fait décimer ici avant notre arrivée. » (Ivan Cassagnau, Ce que chaque jour fait de veuves, journal d’un artilleur 1914-1916, Paris, Buchet-Chastel, 2003, p. 48, 12 septembre 1914)

Extrémité

d’une galerie de mine se situant sous les lignes adverses,

destinée à être remplie d’explosifs. Au sens strict, c’est la charge

— quantité d’explosif — disposée dans

la chambre de mine ou chambre aux poudres qui, en explosant, occasionne

un entonnoir ou un camouflet.

Renvois : Camouflet, Entonnoir, Mine

Bibliographie : Coll., La Butte

meurtrie. Vauquois. La guerre des mines, 1914-1918, Verdun,

Les Amis de Vauquois et de sa région, mai 2004

Décoration collective

accordée à certaines unités à partir de

1916, elle se traduit par une cordelette qui orne l’uniforme

militaire à l’épaule. On a distingué la

fourragère aux couleurs de la croix de guerre (avril 1916) pour

deux citations ; la fourragère aux couleurs de la

médaille militaire (juin 1917) pour quatre à cinq

citations ; la fourragère aux couleurs de la Légion

d’Honneur (octobre 1917) pour 7 à 8 citations ; enfin

(sept 1918), on a créé trois degrés nouveaux,

marqués par des fourragères doubles, aux couleurs

mixtes : Légion d’Honneur et croix de guerre de 9

à 11 citations ; Légion d’Honneur et

médaille militaire de 12 à 14 ; Légion

d’Honneur pour les deux cordons à partir de 15 citations.

Renvois : Citation, Croix de guerre

Bibliographie : Marie-Anne Paveau,

« Citations à l’ordre et croix de guerre.

Fonction des sanctions positives dans la guerre de 1914-1918 »,

dans Cazals Rémy, Picard Emmanuelle, Rolland Denis, La

Grande Guerre. Pratiques et expériences, Toulouse,

Privat, 2005, pp. 247-257.

L’emploi de fourrier est

rempli par un sergent ou un caporal. Aux ordres du sergent-major, le

fourrier tient toutes les écritures de la compagnie, à

l’exception des punitions et du livret d’ordinaire. Les

fourriers sont désigné par compagnie, à

l’exception du fourrier de semaine attaché à un

bataillon. Les caporaux et sergents fourriers sont exemptés

d’exercices.

Citation :

- « Je suis nommé caporal fourrier. On m’a annoncé cela hier soir. Il en pleut je vous dit, il en pleut ! Ma besogne je crois ne sera pas considérable, je n’aurai pas d’escouade. En temps de paix, j’aurais eu beaucoup d’écriture. Mais ici… » (Despeyrières Henri, correspondance, à paraître aux éditions Privat).

Désignation des Allemands

par les Français, nettement moins usitée que celle de

« Boche ».

Renvois : Boche/Bochie

Bibliographie : Albert Dauzat, L'Argot de la guerre, d'après une enquête auprès des officiers et soldats, Paris, A. Colin, 1918.

Citations :

- « J’ai terminé la soirée en faisant une ballade dans Nancy, j’ai vu les dégâts des 380 aux Fritz. » (Marcel Papillon, « Si je reviens comme je l’espère » Lettres du front et de l’arrière 1914-1918, Paris, Grasset, 2004, p. 326, 17 mars 1917)

- « Les tranchées creusées par les nôtres étaient un simple fossé peu profond et peu confortable. Fritz, lui, a fait du terrassement. » (Ivan Cassagnau, Ce que chaque jour fait de veuves, journal d’un artilleur 1914-1916, Paris, Buchet-Chastel, 2003, p.44)

Obus

qui explose en l’air au dessus des troupes adverses. Pour

cela il est muni à son sommet d’une «

fusée » réglée pour déclencher

l’explosion de l’obus au bout d’un temps calculé

à l’avance. Le « fusant »

est composé d’explosif et de billes de plomb ou d’acier

appelées shrapnels.

Renvois : Eclat, Minen, Percutant, Shrapnel

Citations :

- « L’esprit de curiosité, qui m’abandonne rarement, ne m’avait pas quitté. Je me souviens avoir remarqué pour la première fois que les fumées des obus fusants ont une couleur ocre, à la différence de celles des percutants, qui sont très noires. » (Marc Bloch, « Souvenirs de guerre », L’Histoire, la Guerre, la Résistance, Paris, Gallimard, coll. « Quarto, 2006, p. 127)

- « On ne les entend pas venir, ces fusants. Je regardais un de mes poilus qui bourrait sa pipe lorsque deux autres ont explosé sur nous: le sifflement, la grimace de l’homme et le plongeon qu’il a fait, la grêle des balles dans les branches, tout s’est confondu en une seule impression d’attaque imprévisible et méchante. C’est trop rapide, le réflexe qu’on a pour se protéger se déclenche trop tard. L’obus qui a sifflé de loin n’atteint pas. Mais celui qui tombe sans dire gare, celui-là est dangereux et effraye; les mains restent fébriles longtemps encore après l’explosion. » (Maurice Genevoix, Ceux de 14, Paris, Flammarion, 1950, réed. Seuil, coll « Points », p.138)

---- G ----

Dans l’argot militaire, désignation de supérieurs considérés comme plus attentifs à leurs galons et à leurs décorations qu'à la vie de leurs hommes.

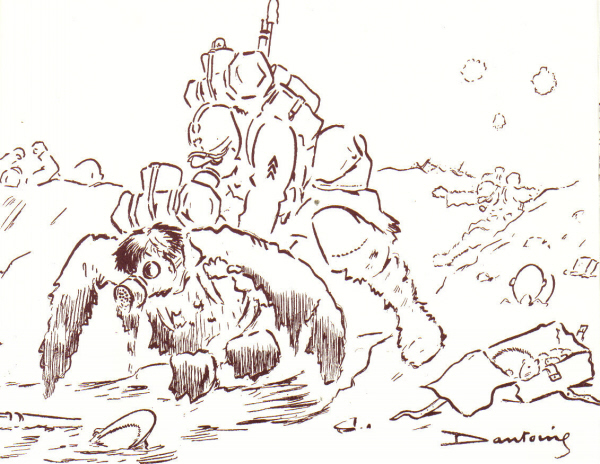

Les

gaz de combat sont employés pour la première fois

à une grande échelle par l’armée allemande

le 22 avril 1915 dans la région d’Ypres ;

malgré leur efficacité militaire incertaine passées

les premières utilisations qui provoquent surprise et panique,

les attaques au gaz font partie des moments les plus redoutés

par les combattants. Cela tient aussi à la pénibilité

du masque qu’ils doivent porter.

Bibliographie : Olivier Lepick, La grande guerre

chimique, Paris, PUF, 1998.

Renvois : Ypérite

Citations :

- « 5 juillet 1916. Sommes à côté du 256 e qui, à 22 h, le vent nous étant favorable, a lancé des gaz ; mais, le vent tournant, les gaz reviennent de notre côté et le 256 e a eu huit asphyxiés par nos propres gaz et cent douze intoxiqués évacués. Tous les ravitailleurs qui arrivaient à cette heure, n’étant pas prévenus, sont tous tombés dans les boyaux. » (Léopold Noé, Nous étions ennemis sans savoir pourquoi ni comment, Carcassonne, FAOL, « La Mémoire de 14-18 en Languedoc », 1980, p. 57, Somme).

- « Les yeux me faisaient mal malgré mes lunettes et bien envie de vomir, de la manière que ces gaz sont mauvais. » (François Barge, Avoir vingt ans dans les tranchées, St-Pourçain-sur-Sioule, C.R.D.P., 1984, p. 21)

- « Ils nous envoient une grande quantité d’obus à gaz suffocants et nous sommes obligés de mettre nos masques à gaz, ça nous pique aux yeux et nous fait pleurer. » (Robert Lebesgue, Classe 13, journal d’un sapeur du génie, Paris, La pensée universelle, 1988, p.139)

- « Soudain, mes yeux picotent : les gaz. Des hommes s’arrêtent, tombent, éternuent, vomissent. Ma cagoule est impraticable, je n’ai q’une paire de lorgnettes, la sueur les embue, je marche dans un brouillard, poussant et bousculant les hommes, sur la bouche un linge mouillé d’eau pure, et comme des légères nausées. Quelle drôle de manière de faire la guerre ! » (Abel Ferry, Carnets secrets 1914-1918, Paris, Grasset, p. 370, lettre du 11 août 1915)

Terme non officiel mais

employé couramment à partir de 1914 pour désigner

celui qui était en réalité le

« Commandant en Chef des Armées du Nord et du

Nord-Est ». Le poste a été successivement

occupé par trois généraux durant la guerre :

Joffre, Nivelle et Pétain. Le général Foch quant

à lui est devenu le « Commandant en Chef des

Armées Alliées » à compter du 14 mai

1918.

Citation :

- « J’ai remis à Poincaré une note méditée et dure. Généralissime, gouvernement, président, états-majors y sont accusés. Pendant qu’il lisait lentement, je sentais la chair grésiller. » (Abel Ferry, Carnets secrets 1914-1918, Paris, Grasset, 2005, p. 101, 23 avril 1915)

Alcool fort, de tout type, consommé par les combattants.

Renvois : Jus, Pinard

Citation :

- « Après avoir bu une bonne gnôle et fumé une cigarette, nous sommes montés sur le terrain. » (François Barge, Avoir vingt ans dans les tranchées, St-Pourçain-sur-Sioule, C.R.D.P., 1984, p. 5)

Type

d’avion allemand, bombardier biplan en service à

partir de fin 1916.

Renvois : Aéro, Taube, Zeppelin

Dans l’argot des

combattants, désigne un abri. Le terme s’applique peu

en première ligne, il est utilisé surtout à partir

de la seconde ligne jusqu’au cantonnement.

Renvois : Abri, Cagna, Guitoune

Bibliographie : Albert Dauzat, L'Argot de la guerre, d'après une enquête auprès des officiers et soldats, Paris, A. Colin, 1918.

Citations :

- « Tout ce chemin est occupé par des gourbis. Ce sont des abris plus ou moins confortables, avec de la terre, des branches et de la paille. » (Étienne Tanty, Les violettes des tranchées. Lettres d’un poilu qui n’aimait pas la guerre, Paris, France bleu/Italiques, 2002, p. 113)

- « Un de nos gourbis, celui de la 2 e demi-section, venait de s’écrouler. (…) Les pluies avaient peu à peu fendillé le sol du coteau. Une masse argileuse, qui formait le fond du gourbi, établi comme beaucoup d’autres dans une cavité à même la pente, venait de se détacher soudain des terres voisines et d’écraser le frêle édifice, trop faiblement étayé. Sous un amas enchevêtré de poutres, de branchages et de mottes de boue, des blessés gémissaient et criaient au secours. » (Marc Bloch, « Souvenirs de guerre », L’Histoire, la Guerre, la Résistance, Paris, Gallimard, coll. « Quarto, 2006, p.155)

Organisme créé

à la mobilisation et chargé, avec les moyens

nécessaires en matériel et personnel, d’assurer la

conduite de la guerre terrestre. Ses principales localisations au cours

de la guerre ont été d’abord Chantilly, puis

Beauvais, Compiègne et pendant un certain temps en 1918 Provins.

Citations :

- « Je trouve mes collègues assez montés contre l’autorité militaire. Le G.Q.G. joue un peu au dictateur. Déjà, Sarrail et son état-major s’en plaignaient : ici même impression d’étouffement. » (Abel Ferry, Carnets secrets 1914-1918, Paris, Grasset, 2005, p. 60, 12 décembre 1914)

- « Au début de la guerre, par un phénomène incroyable et que rien ne faisait prévoir lorsque je suis parti en août, le Gouvernement a laissé créer deux Etats dans l’Etat : le ministère de la Guerre et le G.Q.G. Il lui faut reconquérir sa suzeraineté sur l’un comme sur l’autre » (Abel Ferry, Carnets secrets 1914-1918, Paris, Grasset, 2005, p. 145-6, 27 juillet 1915)

Arme de combat rapproché

constitué d’une enveloppe de fonte emplie d’explosif

à l’intérieur. Lancée à la main, son

explosion propulse de multiples petits éclats, qui, sinon

toujours meurtriers provoquent fréquemment la mise hors de

combat temporaire de ceux qui en sont atteints. Son emploi ne fera

qu’augmenter au cours de la guerre avec la spécialisation

de section de grenadiers partant à l’assaut avec des

musettes pleines de ces engins dénommés

« citrons » eu égard à leur forme

ovoïde et à leur aspect extérieur. La grenade

allemande, elle, était fixée sur un manche de bois.

Citation :

- « Ici, le fusil tombe en désuétude, c’est surtout de la grenade qu’on se sert : c’est une arme réellement terrible. » (Charles Gaillard, Au front à 17 ans. Lettres d’un jeune Morbihannais à sa famille, présentées par Blanche-Marie Gaillard, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2005, p. 147, septembre 1915).

Nom donné à la

période des attaques partielles inutiles et coûteuses en

vies humaines ordonnées par le commandement français au

début de la guerre des tranchées (fin 1914-1915). Le

terme vient de l’expression attribuée à Joseph

Joffre, généralissime français, face aux critiques

de cette stratégie : « je les

grignote »

Citations :

- « Je les grignote, dit cette vieille bedaine de Joffre, mot que la presse servile recueillit comme une perle rare » (Louis Barthas, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, Paris, La découverte, 1997, p. 115).

- « Il faut attendre, user l'adversaire, le grignoter suivant le mot fameux du père Joffre » (Gaston Pastre, Trois ans de front. Belgique - Aisne et Champagne - Verdun - Argonne - Lorraine. Notes et impressions d’un artilleur , Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1990, p. 63).

- « Je suis hors de moi. J’ai cheminé sous les balles qui rasent, presque à plat ventre vers les Minenwerfer qui tombent. Je ne comprends pas. L’art de la guerre se réduit à être un boucher méthodique. Ce monstrueux grignotage de la France m’écoeure. Tant d’héroïsme mal utilisé, pas d’autre pensée stratégique que de choisir un terrain au petit bonheur. » (Abel Ferry, Carnets secrets 1914-1918, Paris, Grasset, 2005, p. 367, lettre du 21 mai 1915)

Surnom d’une pièce d’artillerie lourde allemande. Initialement donné à un obusier conçu en 1908 par les usines Krupp, et nommé ainsi en l’honneur de Bertha Krupp (héritière du groupe), le nom est attribué par la suite de manière erronée mais durable au canon lourd allemand à très longue portée installé en forêt de Crépy-en-Laonnois, qui tire 370 obus sur Paris en 1918.

voir : Corps Francs

(De l’arabe « kitoun », tente) Désigne une tente ou un abri en argot militaire.

Renvois : Abri, Cagna, Gourbi

Citations :

- «Même en première ligne chaque groupe de deux, trois ou quatre hommes avait sa « guitoune » où après les heures de garde ou de corvées on pouvait s’étendre sur une bonne brassée de paille… » (Louis Barthas, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, Paris, La découverte, 1997, p. p. 100)

- « Légère et perméable au froid, notre guitoune. Deux piquets fourchus supportant un rondin en guise de maîtresse poutre, d’autres rondins coupés au hasard, tors, inégaux, s’appuyant du bout à cette maîtresse poutre, et cela fait une maison » (Maurice Genevoix, Ceux de 14, Paris, Flammarion, 1950, réed. Seuil, coll « Points », p. 129, 26 septembre 1914)

---- H ----

Mitrailleuse tirant 450 coups minutes. Les usines Hotchkiss de Saint-Denis et de Lyon fourniront au cours

de la guerre plus de 40 000 unités du « modèle 1914

». Supérieure à la mitrailleuse Saint-Etienne en

terme de solidité et de fiabilité, le succès de la

mitrailleuse Hotchkiss entraînera l’arrêt de la

production de la première en 1917.

Renvois : Chauchat, Lebel, Saint-Etienne, VB

Bibliographie : Jean Huon, Les

armes françaises en 1914-1918, Chaumont, Crépin-Leblond,

2005.

Subdivision de l’arme de la cavalerie. A l’origine les « houzards » étaient des troupes des steppes d’Europe Centrale chargés de rechercher loin en avant la présence de l’ennemi. Acclimatées en France sous l’Ancien Régime, elles se dénommaient cavalerie légère, aptes, par petites équipes, à la reconnaissance et aux liaisons. On les opposait aux cuirassiers, troupe destinée à charger en formations massives.

---- I ----

Terme apparu entre 1916 et 1917 au fur et à mesure que les divisions d’infanterie sont passées de deux brigades d’infanterie à deux régiments à celui de trois régiments, regroupés sous les ordres d’un général ou colonel « Commandant de l’infanterie Divisionnaire X », X étant le numéro de la division concernée.

---- J ----

Dans l’argot des combattants, désignation du café.

Renvois : Gnôle, Pinard

Citation :

- « Voilà qu’il nous réclamait sa part de jus ! Il en but les trois quarts et dégusta aussi de l'horrible gionle qui cependant le ranima un peu (...) » (Louis Barthas, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, Paris, La découverte, 1997, p.131)

- « Mes hommes ne

tardent pas à revenir avec une provision de biscuits et du

café chaud. À la vérité, ce « jus » est bien clair. Il provient de marcs qui ont déjà servi. » (Ivan Cassagnau, Ce que chaque jour fait de veuves, journal d’un artilleur 1914-1916, Paris, Buchet-Chastel, 2003, p. 119)

1914-1918 Identités troubléesi

1914-1918 Identités troubléesi