1 Le témoin

René Germain est originaire d’une famille de la petite bourgeoisie de Thonon (Haute-Savoie). Classe 15, il est affecté au 5e régiment d’infanterie coloniale et monte en ligne en Argonne en juillet 1915. Nommé caporal, il prend part à l’offensive de Champagne du 25 septembre à Souain ; passé sergent, il est en secteur dans l’Oise jusque mai 1916 ; blessé par un éclat, il est hospitalisé jusqu’en juillet. En convalescence, il se porte candidat pour un peloton d’élèves-aspirants et est formé à Joinville-le-Pont jusqu’à février 1917. Après un temps où il est lui-même instructeur, il est muté au régiment d’infanterie coloniale du Maroc (RICM) en juin 1917 au Chemin des Dames. Il participe comme sous-lieutenant chef de section à l’attaque de la Malmaison en octobre 1917 et il combat en mars et avril 1918 lors de l’offensive allemande ; évacué pour grippe, il revient au front le 18 août 1918. Arrivé en Alsace, il va ensuite occuper Mayence. Radié des cadres en septembre 1919, sa carrière civile transforme ensuite, nous dit son petit-fils, le « jeune fonctionnaire provincial en un inspecteur des impôts parisien particulièrement redouté».

2 Le témoignage

L’édition des carnets (René Germain, Il revint immortel de la Grande Bataille, Editions Italiques, 2007, 311 pages) emprunte son titre à la traduction de la devise du RICM, « Recedit Immortalis Certamine Magno ». Pascal Besnier, petit-fils de l’auteur, a retranscrit un manuscrit d’origine de 500 pages, rédigé dans les années 20 ou 30, et assuré la préface ; il y présente les carnets comme relevant à la fois du récit (emploi du passé simple) et du journal, avec un grand souci d’exactitude pour les dates et les lieux. Des fac-similés de pages du manuscrit accompagnent chaque tête de chapitre, et des cartes, photographies ou croquis complètent l’édition.

3 Analyse

Pascal Besnier craint que les écrits de son grand-père ne soient qualifiés de « récits militaristes », alors que d’après lui René Germain a « certainement autant aimé l’armée qu’il a détesté la guerre ». En effet la teneur du récit est celle de la volonté, de l’enthousiasme parfois, et souvent de l’insouciance lorsqu’il revient au repos. L’auteur aime « l’aventure » et la vie militaire et on peut penser que l’émotion qu’il évoque en refermant une dernière fois sa cantine d’officier en 1919 n’est pas qu’une reconstruction nostalgique liée au temps qui a passé. Si R. Germain éprouve une réelle motivation patriotique, il faut souligner aussi le caractère spécifique de la « coloniale », et plus particulièrement de son régiment d’infanterie coloniale du Maroc, dans lequel la culture d’active reste très forte malgré l’usure des cadres : c’est une unité d’élite employée pour les coups durs, et dans laquelle l’entraînement est à la pointe (accompagnement de chars, canon de 37 d’infanterie pour réduire les mitrailleuses…). L’auteur évoque certains soldats difficiles, au casier judiciaire chargé, quelques sous-officiers d’active alcooliques mais semble-t-il efficaces, et des chefs de bataillon dont le pragmatisme dans l’action le séduit. Pour autant R. Germain ne cache rien de la dureté de la guerre, de l’angoisse sous le bombardement, du doute qui naît de la peur, et de la lassitude des années 1918 et 1919. Son récit est à la fois factuel et réaliste (la préface le qualifie de « naturaliste »), et sa narration de l’action au niveau de sa section est extrêmement prenante : dans l’assaut de l’offensive de Champagne ou celui de la Malmaison en octobre 1917, on pense à J. Tézenas du Moncel ou à C. Delvert, avec une pincée de B. Cendrars pour l’évocation de certains combattants, mi-titi, mi-apaches.

Après une convalescence liée à une blessure, sa formation d’aspirant et son emploi comme instructeur, il y a presque un an qu’il a quitté le front lorsqu’il arrive, « tout joyeux à l’idée de ces nouvelles aventures » (p. 124), au Chemin des Dames en juin 1917, dans un secteur encore très actif ; il évoque la guerre de « coups de mains », et effleure la question des événements de mai-juin, mais sans y faire allusion directement. Les désertions au RICM ou la mutinerie au bataillon de Somalis (juillet) de la division ne sont pas évoquées (voir Denis Rolland, la base de données du CRID 14-18, ou le récit d’Henri Brandela dans la Lettre du Chemin des Dames, 2014) ; l’auteur évoque une ambiance très tendue lorsque sa compagnie n’est pas relevée comme promis (20 juin 1917, p. 143) : « Je renonce à décrire l’état de mes poilus : des fauves en cage, hurlant des imprécations : Ah les salauds, Ah les vaches ! V’là deux mois qu’y sont au repos, et faut qu’on reste là ? Moi j’fous le camp tout seul ! » L’auteur évoque ensuite « ces régiments, peu nombreux il est vrai, qui oublièrent leur devoir au point qu’il fallut les ramener à l’arrière et les reformer entièrement ! » et il conclut « Et je me dis que peut-être, ce jour-là, nous n’étions pas passé loin du pire… » De plus, en août, il va faire du maintien de l’ordre parmi les permissionnaires à la gare régulatrice de Survilliers, « on avait décidé de faire donner la police par des poilus du front, les gendarmes n’ayant plus aucune autorité » (p. 149), et il évoque les issues gardées militairement et les mitrailleuses braquées sur les différentes sorties de la gare (p. 150). Par ailleurs, en octobre 1917, son bataillon est désigné pour assister à une exécution capitale, et il conclut son récit (p. 173) : « le condamné était certainement un misérable, mais cette exécution était hideuse et restera pour moi un des plus mauvais souvenirs de la guerre. »

C’est ce même mois que le RICM participe à l’offensive sur le Fort de la Malmaison. L’auteur décrit une attaque limitée mais très soigneusement préparée, il juge que ce fut une bataille de matériel (artillerie sur péniche et sur rail, chars, lance-flamme…) et une bataille mathématique « où chaque homme connaissait son rôle et le chemin qu’il devait parcourir à deux mètres près » (p. 169). L’évocation de l’opération (p. 174 à p. 190) forme un récit remarquable : elle est décrite au ras du sol, évoquant le ressenti intérieur de l’auteur, de la peur avec tremblement convulsif à l’énergie galvanisante. Le lecteur est saisi par l’évocation du pilonnage allemand des hommes massés dans un parallèle de départ, la description de l’assaut et l’évocation de la réduction d’Allemands refusant de se rendre et réfugiés dans des abris bétonnés (p. 185) : « J’y envoie un de mes lance-flammes qui, d’un jet de feu, massacre tous les occupants » ou (autre chambre souterraine) « Je me penche au-dessus de l’orifice mais un coup de feu venu d’en bas me salue en me frôlant la joue. Tant pis pour eux ! Je fais venir un lance-flamme et un jet de feu s’engouffre dans le puits. Des hurlements affreux sortent de là-dessous » : on sort hébété d’un tel déferlement de violence.

En mai 1918, c’est avec la grippe espagnole que son unité doit contenir la poussée allemande sur Compiègne : « Les infirmiers passaient leur temps à faire des ventouses en 1ère ligne, et c’était vraiment un curieux spectacle de voir les mitrailleurs faire le guet à côté de leur terribles engins, le visage cireux et des verres à ventouse sur le dos ! » (p. 233). Il est lui-même évacué vers l’intérieur et hospitalisé à Agen : il s’y sent mal à l’aise, « J’étais parmi les embusqués », et a de fréquentes altercations dans les rues et les cafés d’Agen avec ces « messieurs » (p. 240) : « Je faisais des allusions blessantes d’une douce voix qu’on aurait entendue à 2 kilomètres, et les civils prenaient mon parti. » Evacué sur Toulouse, R. Germain y rencontre une jeune femme avec qui il se lie et il semble dès lors beaucoup moins enthousiaste à l’idée de réintégrer son unité d’élite (p. 242) : « avant mon départ, je posais ma candidature pour une affectation dans l’artillerie, à la demande de celle que je considérais déjà comme ma fiancée, mais cette demande fut rejetée en raison de la pénurie de cadres dans l’infanterie coloniale. » La fin des combats est très meurtrière, les Allemands ayant fortifié les défilés d’Argonne, et R. Germain l’évoque avec une attaque de « la fin » au RICM (20 octobre 1918, p. 264) : « on distribua des vivres légers aux hommes soudain crispés, dont l’angoisse visible était augmentée par la certitude que la fin de la guerre approchait, et par la pensée qu’il serait vraiment stupide de se faire tuer pour ce bois fangeux après 4 ans de souffrances. » Logé ensuite à Mayence, l’auteur participe à l’occupation de la Rhénanie en 1919 ; il évoque des civils terrorisés au départ car – lui dit un interlocuteur – « toute la ville redoute votre arrivée, car on dit que le RICM est un régiment de coloniaux féroces qui vont piller et brûler les maisons » (p. 278). Si l’auteur est critique par rapport à son hôte « Monsieur Baumgarten avait le type du Boche pure race : tête carrée, cheveux rasés courts, il me déplut tout de suite » et insiste sur la revanche que les Français ont à prendre « nous nous étions donnés le mot de ne pas nous gêner », il finit par avoir pitié de ses hôtes affamés et par les aider « on a beau être chez les Boches, on possède encore un cœur » (p. 279). Il est toutefois critique envers les femmes : « A mes yeux, et à part quelques exceptions, les femmes allemandes n’avaient aucune séduction : lourdes et sans aucun chic, elles étaient d’ailleurs très sensibles aux cadeaux de nature gastronomique ! Les soldats le savaient bien et « Schokolade » était le mot de passe qui ouvrait bien des cœurs » (p. 280). Il évoque aussi des violences : « Je crois même qu’il fut question de quelques viols au sujet desquels les victimes eurent la « sagesse » de ne pas insister » (p. 286). Une visite à Mannheim, ville non-occupée par les Français, et imprudemment faite en uniforme, manque de se terminer mal pour lui p. 291 : « j’étais en liaison constante avec le maire de Mannheim (…) quand nous voulûmes repartir, il fut impossible de faire démarrer l’auto, dont le moteur avait été saboté. Nous dûmes rentrer à pied, et les habitants m’injuriaient à mon passage (…) nous accélérâmes l’allure, suivis par une foule grossissante qui m’envoyait des noms d’oiseaux. »

La tension est remontée brutalement en juin 1919, lorsque les délégués allemands renâclent à signer le traité de Versailles « l’activité du secteur était incroyable, et toutes les unités se mettaient en place pour la reprise de l’offensive, on ne voyait partout que canons et munitions en mouvement (…) Si l’Allemagne ne signait pas la paix à l’heure dite, la guerre reprendrait et nous serions à Francfort 2 heures plus tard : les soldats ne cachaient pas leur joie et leurs yeux brillaient de convoitise. Je crois que les hostilités auraient repris, les Boches en auraient vu de dures ! » L’annonce de la signature transforme l’état d’alerte en retraite aux flambeaux. (p. 287).

Le manuscrit de René Germain, long de 500 pages écrites d’une belle écriture ronde sans aucune rature, est probablement le fruit d’un travail de réélaboration et de mise au propre d’un premier ensemble sur lequel nous ne savons rien. Nous reste donc ici un récit de type « guerrier », un témoignage énergique qui n’exclut pas la nuance et qui peut témoigner, sans perdre de vue la spécificité de son unité coloniale, d’une expérience originale de la Grande Guerre.

Vincent Suard mai 2017

Marchand, Octave (1881-après le 1er février 1963)

Octave Marchand est né à Saint-Péravy-la-Colombe, dans le Loiret. En août 1914, il est clerc de notaire à Montlhéry (Seine-et-Oise), marié, père de trois enfants. Il apprendra la naissance de son quatrième enfant en octobre 1914.

Le 3 août, il rejoint le 131e RI à Orléans, où il est affecté comme sergent fourrier à la 25e Cie de dépôt. Il assiste à l’arrivée des réservistes, des « déserteurs », des engagés volontaires (Alsaciens-Lorrains, Russes, Polonais, Italiens) et des premiers blessés à partir du 21 août.

Le 26 août, Octave part au front. Il rejoint le 131e RI en Argonne et devient sergent fourrier au 1er bataillon. Le régiment se déplace dans la région comprise entre Bar-le-Duc et Dun-sur-Meuse, en subissant de nombreuses pertes. Vient ensuite la vie des tranchées : en forêt d’Argonne, à Vauquois, à Boureuilles, à la cote 263.

Le 23 novembre, il assiste à l’exécution de deux soldats, l’un du 131e, l’autre du 113e, et note que « beaucoup de soldats murmurent et critiquent cette exécution ».

En janvier 1915, Octave Marchand est devenu le plus ancien sous-officier de sa Cie. Cet état lui vaut d’être nommé, deux mois plus tard, au Quartier Général du 5e Corps d’armée basé à Clermont-en-Argonne, où il échappe momentanément aux dangers du front.

Le 1er juin, il reprend sa fonction de sergent fourrier au 131e RI, combattant toujours en Argonne : cotes 263 et 285, ravin des Meurissons.

Le 1er juillet, il est désigné comme fourrier adjoint au Major du cantonnement, situé au Claon, en forêt d’Argonne. Il y restera un an, jusqu’en juillet 1916, étant chargé des travaux d’aménagement et de l’inhumation des soldats décédés à l’ambulance. En juillet et août 1915, il déplore l’attitude des 300 terrassiers civils envoyés par la Bourse du Travail de Paris, qui se plaignent d’être trop près du front, mal logés, mal nourris, et préfèrent rentrer à Paris.

Le 2 août 1916, Octave est affecté à la Cie Hors Rang du 131e RI. En août, il séjourne au camp de Mailly dans l’Aube, où les 3000 soldats russes lui font une excellente impression. De mi-septembre à mi-novembre, il est dans la Somme, aux alentours de Bray-sur-Somme. Il y côtoie les soldats Anglais, dont il juge l’uniforme kaki moins visible que la tenue bleu horizon ; il rencontre des soldats malgaches employés à l’extraction de la pierre, ainsi que des soldats noirs travaillant à la réfection des routes, qui lui font peine à voir ; il croise des groupes de prisonniers allemands exténués de fatigue.

En janvier 1917, Octave Marchand rejoint sa Cie Hors Rang dans l’Aisne, aux environs de Berry-au-Bac, où il est chargé du cantonnement. L’hiver est très froid, la nourriture gèle. Il remarque les travaux de camouflage effectués sur les routes en prévision de l’attaque du 16 avril entre Reims et Soissons, et compte l’arrivée de 150 tanks. Les jours suivants, il voit passer les prisonniers allemands en piteux état. Fin mai, il apprend les actes d’indiscipline survenus, entre autres, sur le front de l’Aisne et note que des troubles ont eu lieu aux 4e, 82e, 113e et 313e RI du 5e Corps d’Armée. Le 16 juillet, il conduit six soldats appartenant à l’arrière, condamnés par les Conseils de guerre à remonter au front.

Le 19 juillet, à la suite d’une circulaire concernant les pères de quatre enfants, il quitte le 131e RI pour intégrer le 5e bataillon du 66e RIT (Régiment d’infanterie territoriale) basé au sud de Fismes. Avant son départ, il est décoré de la croix de guerre. Il devient fourrier de la 23e Cie, dont les hommes travaillent dans des carrières, sur les routes ou dans les gares.

Le 7 octobre, il visite un camp de prisonniers allemands établi à Mont-sur-Courville et constate que les Alsaciens et les Polonais y sont séparés des Prussiens, « car l’entente est loin de régner entre eux ».

Le 1er novembre, il est affecté à la TM 112 (Transport de matériel) et doit régler la circulation des voitures sur la route de Soissons à Reims. Sur cette route très fréquentée, il voit pour la première fois des autos et ambulances américaines.

Le 11 janvier 1918, il est affecté au 126e RI, près de Château-Thierry. Il y effectue des travaux de secrétariat administratif. Le 24 janvier 1919, il est démobilisé à Vincennes.

Dès la fin de la guerre, Octave Marchand commence à recopier ses carnets de guerre en y ajoutant des remarques ; il ne terminera leur copie qu’en 1952. Il recevra la médaille militaire en 1960 et la médaille de l’Argonne en 1963. La date de son décès n’est pas indiquée.

Ses cahiers ont été transmis par sa petite-fille à Geneviève Lavigne-Robin et son mari, qui en ont effectué la transcription, tandis que Nicole Fioramonti a rédigé la préface et des introductions historiques.

Octave Marchand refuse le nom de « poilus » : « Nous ne sommes pas des mousquetaires de l’ancien temps, à la recherche d’aventures et de glorification » (11-15.02.1915), et n’utilise jamais le mot « Boches ». Dès le 18 septembre 1914, il relève son insensibilité : « Ces douleurs, ces plaintes, cette horrible vision du sang qui coule à flot des blessures, n’ont plus d’effet sur moi ; mon cœur, jadis si sensible, est devenu dur comme pierre. »

Pendant les huit premiers mois de la guerre vécus sur le front, le ton de ses carnets est plus vindicatif qu’il ne le sera ensuite, à l’arrière. « Messieurs les Officiers de l’état-major auraient dû venir s’assurer de la difficulté de l’entreprise avant d’ordonner l’attaque [de Vauquois] avec de si faibles effectifs. C’est sacrifier beaucoup d’hommes inutilement, car nos pertes sont lourdes, le terrain est couvert de morts et de blessés » (09.12.1914). Et le 3 janvier 1915, il écrit : « les pauvres condamnés à mort que nous sommes ! »

Au Quartier Général de Clermont-en-Argonne, il est surpris de l’attitude des officiers : « Chaque jour, nos avions font des reconnaissances au-dessus des lignes ennemies, je remarque que les officiers de l’état-major n’ont pas l’air d’attacher grande importance aux rapports des aviateurs, qu’ils lisent, le sourire aux lèvres, en faisant parfois des réflexions désobligeantes pour les aviateurs » (11.04.1915).

En mai 1917, il attribue les mutineries à cinq causes : retard dans les tours de départ en permission, exercices et corvées inutiles pendant les périodes de repos, maintien des mêmes troupes d’attaque dans des secteurs devenus mortifères, influence des grèves, événements de Russie. Il s’indigne : « A Orléans, des femmes grévistes sont assez insensées pour crier : « Vive les Allemands » et jeter des fleurs à des prisonniers qui sont, peut-être, l’auteur de la mort d’un frère, d’un père, d’un mari, ou fiancé. »

En novembre 1917, il voit travailler des Sénégalais, des Malgaches et des Annamites sur la route de Soissons à Reims, et note : « Tous ces pauvres bougres paraissent transis de froid, dans notre climat brumeux et froid. Ils doivent, sans doute, eux aussi, regretter le beau soleil de l’Afrique et de l’Asie. Et que doivent-ils penser de la civilisation que nous leur avons inculquée ! »

Dans les dernières pages, Octave Marchand se livre à un vigoureux réquisitoire de 40 lignes dénonçant les souffrances des fantassins : « Il paraît que ce n’était rien d’avoir quitté foyer, famille, affaires, pour venir défendre son pays. […] Ce n’était rien que d’avoir risqué sa vie des jours et des nuits, d’être resté là, stoïque dans un fossé nauséabond, à la merci des balles de fusil et de mitrailleuses, des grenades, des obus de tous calibres, des gaz, des lance-flammes et de tous les engins de mort, inventés par les hommes […] », et termine en dénonçant l’injuste distribution des médailles.

L’Enfer au quotidien. Carnets de route du Sergent fourrier Marchand, Paris, Editions Osmondes, 1999, 487 pages.

Isabelle Jeger, juin 2016

Charbonnier, Henri (1885-1951)

Né à Dijon le 7 octobre 1885, son père est représentant de commerce. Il fait suffisamment d’études pour écrire avec aisance, sans fautes d’orthographe, et être capable de citer un passage de La Bruyère. Petit entrepreneur à Alès (où il se mariera en 1919), on sent qu’il déteste la bureaucratie militaire ; le souvenir de Fachoda fait qu’il se méfie des Anglais. Il pense que la France use ses forces vives en se heurtant aux Allemands, pour le profit des Anglais, et qu’après la guerre le pays deviendra cosmopolite, « il n’y aura d’absents que les Français ». D’une façon plus large, la guerre est « une honte pour l’humanité. Vainqueur ou vaincu sera écrasé » (25-5-1916). De ce sergent au 229e RI (41e DI) affecté au service de santé, on n’a retrouvé que le carnet qui couvre la période du 26 mars 1916 au 25 septembre 1917 ; les notes sont prises au jour le jour, bien datées, bien localisées, avec parfois de longues pages de réflexions, ainsi le 25 mai 1916. Ce jour-là, outre le passage de La Bruyère sur la guerre des chats, Charbonnier règle ses comptes avec ceux qui dirigent et qui profitent : « Si l’on créait un bataillon de marche composé des deux chambres et du ministère, avec comme cadres une quantité de profiteurs qui gravitent autour, et que l’on envoie ce bataillon après deux mois d’entraînement reprendre le fort de Douaumont, il est très probable que ceux qui reviendraient jugeraient beaucoup plus sainement qu’avant leur départ. »

L’offensive Nivelle est au centre du témoignage. Au cours de 1916, le régiment est dans les Vosges (printemps), la Somme (été) et l’Argonne (automne). Le mécontentement ne fait que croître. Le 18 août, Charbonnier note que le raisonnement du soldat est celui-ci : « Que la guerre finisse à n’importe quel prix et de quelque façon que ce soit, pourvu qu’il rentre et conserve son droit à la vie qu’aucune civilisation ne peut lui enlever. » Au début de 1917, le 229 occupe le secteur entre Reims et Berry-au-Bac ; les préparatifs de l’offensive sont trop visibles et Henri Charbonnier, par expérience, reste sceptique sur ses chances de succès. Le 16 avril, l’attaque commence à 6 h de « manière assez satisfaisante », mais une foule de blessés arrive au poste de secours, et il semble que règne une certaine confusion. Le 17, il faut constater que les résultats escomptés n’ont pas été obtenus, que l’ennemi réagit sérieusement, que « le moral de chacun s’en ressent » et que « bon nombre d’abris sont remplis de fuyards qui ont soupé de la guerre ». Le 26 avril, on peut se demander « si cette offensive est de la fumisterie destinée seulement à faire tuer du monde ». « Les hommes sont furieux de remonter en 1ère ligne. Exténués comme ils le sont, le moral très bas, ils disent à qui veut l’entendre qu’ils sont prêts à faire « camarade ». Il n’y a plus à leur parler de patrie, honneur, drapeau. Ils sourient. Ce sont maintenant des mots vides de sens, qu’ils ne comprennent plus. Il n’y en a qu’un dont on parle beaucoup, c’est le mot paix. »

C’est aussi le moment de la révolution russe et des grèves à Paris (que Charbonnier décrit à l’occasion d’une permission). André Loez a montré que, pour la première fois, on avait l’impression qu’une action des poilus pouvait conduire à la paix tant souhaitée. La 41e DI connaît alors un épisode marquant des mutineries (refus de remonter en ligne, drapeaux rouges, Internationale, général et officiers bousculés), tandis que dans les trains empruntés par Charbonnier on crie « Vive la Révolution ». Trois hommes du 133 sont exécutés ; les cavaliers du 21e Chasseurs, qui vivent loin du danger, sont chargés de réprimer les troubles qui pourraient se produire dans l’infanterie. Charbonnier les juge : « C’est assez avilissant pour ceux qui acceptent de descendre à ce degré du sale garde-chiourmisme. »

RC

*Henri Charbonnier, Une honte pour l’humanité, Journal (mars 1916 – septembre 1917), présenté par Rémy Cazals, Moyenmoutier, EDHISTO, 2013.

Vasse, Marius (1891-1987)

Né à Paris le 30 juin 1891. Employé à la Samaritaine. Passe directement du service militaire à la guerre, au 152e RI où il est agent de liaison, refusant de monter en grade pour conserver ce poste. Son témoignage comprend un carnet tenu jusqu’en 1916, des lettres à sa famille, une interview réalisée en 1975 et de nombreuses photos prises avec un Vest Pocket Kodak. La vente de ces photos (y compris à L’Illustration) et le commerce de fusils récupérés dans les tranchées lui ont rapporté « un petit magot » selon sa propre expression. « J’avais mon appareil photo dans ma cartouchière et à chaque fois qu’il y avait quelque chose, hop je photographiais », dit-il. Les sujets, légendés, sont en effet très divers : groupes de camarades, tranchées, abris et postes de secours, ruines, prisonniers, armes, scènes de la vie quotidienne… Les secteurs photographiés sont l’Alsace, la Somme et l’Aisne, notamment le Chemin des Dames et le plateau de Vauclerc attaqué par le 152e le 22 mai 1917. Quelques textes peuvent également être retenus. Ainsi cette description datée du 4 janvier 1915 en Alsace : « C’est du champ de bataille que je vous envoie ces mots, nous sommes toujours sur une route au-dessus de Steinback. Le village est à nous d’hier soir mais il ne reste pas une maison debout. J’y suis allé ce matin mais j’en suis revenu écœuré […] On se bute à des cadavres de soldats et de bétails de toute sorte ; les maisons continuent à flamber, et maintenant les marmites boches se chargent des maisons épargnées par le 75. Enfin c’est triste, tout le monde demande la paix. » L’agent de liaison n’est pas tendre pour « les généraux » qualifiés en 1975 de « salauds ». Ce Parisien est sensible à sa façon au gaspillage de futures récoltes pour effectuer un exercice ridicule : « Alors on est passé en lignes de tirailleurs parmi ces champs de betteraves, parmi ces champs de blé qui étaient magnifiques […] Et dire qu’il y avait des bateaux qui se faisaient couler sur l’Atlantique pour venir nous ravitailler… »

Dans la même interview tardive, Marius évoque les mutineries de 1917, au retour d’une permission : « C’était presque la débandade, les soldats étaient découragés, y a eu des moments de rébellion […] les gars détachaient les wagons. Tout ça, c’était terrible, ils n’avaient plus confiance en rien. » Et la répression : « Chez nous il y a eu des gars qui se sont fait fusiller, ou alors on leur faisait faire des trucs, parce qu’il y a eu un moment de rébellion chez nous, c’était général, eh bien les gars, ils avaient des caisses de grenades et puis il fallait qu’ils portent ça en première ligne, alors vous savez… »

RC

*Damien Becquart et Caroline Choain, « Hurtebise, le Dragon, Vauclerc : une campagne au Vest Pocket Kodak », dans La Lettre du Chemin des Dames, été 2011, n° 22, p. 10-17 avec de nombreuses photos.

Beaufils, Jean-Louis (1894-1950)

*Jean-Louis Beaufils, Journal d’un fantassin, Campagnes de France et d’Orient, Août 1914-Août 1919, Paris, L’Harmattan, 2007, 417 p.

La publication de ce témoignage pose quelques problèmes qui vont être abordés. Disons d’abord que, oui, Jean-Louis Beaufils fut un authentique poilu. Mobilisé au 90e RI, il arrive sur le front le 15 novembre 1914 et le quitte le 2 décembre, les pieds gelés. Sa convalescence dure jusqu’en mai 15 et on le retrouve au 125e RI en Artois où il participe à l’attaque du 25 septembre. En janvier 16, après un stage, il passe à la compagnie de mitrailleurs, se rend en Champagne, puis à Verdun, en mai. Il participe à « l’inutile et sanglante bataille dans la boue de la Somme » en septembre et octobre. Ce titre de chapitre est proche d’un titre de Barthas : « Dans la boue sanglante de la Somme ». Le parcours des deux hommes a d’ailleurs été proche, Artois, cote 304, Somme. Beaufils suit les préparatifs de l’offensive Nivelle, mais se trouve en permission lors de son déclenchement. Il assiste aux mutineries et nous dit que c’est « la peur hideuse de braquer une mitrailleuse sur une bande de soldats en débandade » qui le fait se porter volontaire pour l’armée d’Orient. Même si la véritable raison était d’échapper aux horreurs du front occidental, il n’y aurait rien de contraire à l’esprit des vrais poilus. Il quitte les tranchées le 10 juin 1917 et, après une permission, un séjour à Marseille, un passage en Italie, il débarque à Itéa et il est transporté à Salonique où, le 2 août, il est affecté au 176e RI. Commence une campagne « à pied dans l’âpre Albanie : faim, froid et paludisme ». Trois mots qui résument la situation, car les combats sont rares. Beaufils passe une grande partie du temps comme infirmier ou comme malade, le cafard ajoutant son poids car, selon sa belle formule, « le cœur lui aussi a son paludisme ». Après la victoire, le régiment est transporté à Odessa pour contenir les bolcheviks. Beaufils en part le 25 janvier 1919 à destination de la France. Cinq ans sous les drapeaux, il semble qu’il soit resté simple soldat.

Et nombre de ses descriptions, brèves ou développées, sont celles que l’on rencontre chez d’autres poilus. Dès juin 1915, il a compris que les attaques, aussi bien allemandes que françaises, ne pouvaient aboutir qu’à des pertes humaines sans gagner de terrain. Il a décrit le système complexe des tranchées et montré concrètement la difficulté de circuler dans les boyaux étroits : « On trébuche dans des trous, les jambes s’emmêlent dans les fils télégraphiques qu’accroche le quillon du fusil : jurons, cris de ceux qui suivent et qui craignent d’être coupés de la compagnie par des corvées ; c’est alors l’embouteillage. Puis on s’égare dans le dédale des sapes, on revient sur ses pas, le temps passe, la fatigue s’accroît et les courroies pénètrent dans les chairs. » Il parle d’artisanat, des totos et des rats, des petits filons des « embusqués du front », d’un feu de crosses de fusils, du vin « en paillettes dans les bidons » en janvier 17, des poilus charmés par le chant des oiseaux. Il évoque une fraternisation et une nuit de travail face à face avec les Allemands, sans tirer.

Mais ce soldat ordinaire est bien singulier par certains aspects. Chrétien militant et lecteur de L’Action française, ses camarades sont des prêtres, des séminaristes ou de solides croyants n’hésitant pas à fonder un « cercle de soldats chrétiens » qui décide « d’instituer le rosaire vivant au 2e bataillon pour contrebalancer la vague d’immoralité qui s’étend à l’arrière chez les civils ». Lui-même, avant de partir en août 14, est resté longtemps prosterné au Sacré-Cœur de Montmartre : « Quand je me suis relevé, je ne m’appartenais plus, j’étais à la Patrie. » Et en août 17, près de Salonique : « Je songe à la grandeur, à la puissance, à la beauté de Dieu et je m’endors, confiant ma petitesse au Maître des Mondes, qui connaît chaque brin d’herbe. » Tout en respectant la personnalité de chacun, il faut pointer deux contradictions. D’une part, certains pourraient dire que « la joie furieuse » qu’il éprouve « de tirer, de tuer » (7-5-16) n’est point un sentiment chrétien. D’autre part, affirmer que les bons camarades tués ont « reçu la récompense des amis du Christ » (5-9-15) ou encore « la récompense ineffable » (8-5-16) rend incompréhensible sa satisfaction d’en réchapper après un bombardement terrible, grâce à « la protection de la Sainte-Vierge » (9-5-16).

Le thème de la guerre comme expiation de l’anticléricalisme des gouvernements de la République revient sans cesse, de même que la critique des parlementaires, des partis, des journaux les plus subversifs qui « ont libre cours » (ah, une absence dans le texte du poilu Beaufils : pas la moindre critique du bourrage de crâne). Les poilus ne murmurent pas quand il faut monter ; la majorité assiste à la messe, et avec ferveur ; ils ne veulent pas entendre parler d’une paix boiteuse. Si tout n’est pas parfait, c’est parce qu’il y a eu trahison, rôle néfaste des apaches ou des francs-maçons, des « révolutionnaires juifs bolcheviks » ou des instituteurs de l’école laïque, victimes des « théories de l’enseignement matérialiste et athée professé dans les écoles normales ».

Si l’on accepte comme témoignage authentique celui d’un socialiste, il faut aussi accepter celui d’un catholique réactionnaire avec ses propres points de vue, et, dans les grandes lignes, le texte publié ne semble pas en contradiction avec les idées du poilu en 1914-19. Toutefois, des dizaines de pages paraissent surajoutées : texte intégral de sermons patriotiques, cantiques, « poèmes », chansons cocardières de Botrel (« Botrel-le-Crétin », disent d’autres poilus). Dire que les poilus attendent, le flingot et « Rosalie » à portée de la main, en novembre 1914 paraît un anachronisme, encore accentué par une note de bas de page qui prétend que Rosalie est la « personnification de la baïonnette par les Poilus », alors que c’est une chanson de Botrel qui l’a popularisée à l’arrière et que les combattants parlent éventuellement de « la fourchette ». Et encore, en mars-avril 1916, parmi les « mauvais maîtres » de l’instituteur Hilaire Sapain, à coté de Darwin, Rousseau, Voltaire, A. France et Romain Rolland, figure Barbusse. Une note précise que ce dernier « venait de recevoir le Goncourt (1916) pour son livre Le Feu ». Or ce roman a commencé à paraître en feuilleton seulement en août 1916, en volume en septembre et n’a obtenu le prix qu’en décembre. Une des dernières pages du livre de Beaufils commence ainsi : « Quelques vingt ans après, savoir se souvenir ! » Il semble bien que l’écriture définitive du témoignage date de la fin des années Trente. Pas au-delà car on n’y trouve pas de pages à la gloire de Pétain. On souhaiterait savoir ce qu’est devenu Beaufils dans l’entre-deux-guerres, et même ce qu’il était avant 1914. Trois textes précédant le témoignage proprement dit pourraient nous renseigner.

Mais la préface de Monseigneur Hippolyte Simon apporte peu, en dehors du fait que Beaufils était un chrétien. L’introduction, signée Sophie de Lastours, directrice de la collection , n’apporte pas plus sinon une bizarre confusion entre l’œuvre d’un certain « capitaine allemand d’artillerie » nommé Richter et le beau livre de Dominique Richert. Le troisième texte préalable est l’avant-propos de Françoise Robin qui commet deux erreurs fondamentales pour un tel texte : nous dire à l’avance ce qu’on va trouver dans le témoignage ; ne rien nous dire sur la biographie du témoin. Divers indices dans le témoignage laissent penser que Jean-Louis Beaufils est né à Dournazac (Haute-Vienne) le 14 décembre 1894, qu’il est allé à l’école communale de ce village, que ses parents étaient dans l’agriculture, que lui-même habitait Paris. Mais quel était précisément son milieu social ? jusqu’où a-t-il poussé ses études ? quel était son métier avant 14 ? Et après ? Est-il devenu camelot du roi ou Croix de Feu ? On ne saura rien de tout cela. Par contre, on « apprend » qu’on peut s’abriter dans une sape ou dans une « marmite ». Françoise Robin a également ajouté au témoignage une importante série de notes, dont beaucoup sont inutiles (« Que de soupirs pour la permission, la grande désirée », écrit Beaufils en novembre 17, et la note 156 de préciser « Toujours le malaise des soldats privés de permission »), d’autres entachées d’erreurs d’inattention sur les dates (par exemple les notes 27 et 203), d’autres enfin un peu ridicules : l’Internationale est présentée en note 120 comme « hymne des partis ouvriéristes » ; lorsque Beaufils emploie le mot « buffleteries » pour décrire l’uniforme de beaux officiers embusqués, la note 158 est là pour dire « Peut-être pour bluffeteries, néologisme pour acte de bluffer ? », etc.

Mieux vaut publier moins en quantité et améliorer la qualité des productions.

Rémy Cazals

Grenadou, Ephraïm (1897-1979)

Il est né à Saint-Loup (Eure-et-Loir) le 25 septembre 1897. Son père était charretier et cultivateur, conseiller municipal républicain. Sa mère « gagnait dix sous par jour pour coudre la journée chez le monde ». Sortant de l’école, il devait travailler pour la famille. Son instituteur manquait de pédagogie et, bien que doué de qualités qui allaient lui servir toute sa vie, ‘Phraïm n’obtint pas le certificat d’études primaires. Alors, le travail occupait la plus grande partie du temps : « Mon père m’envoyait dans les champs dix minutes avant le petit jour, pour qu’aussitôt arrivé je puisse travailler. »

Lorsque la guerre éclate, il est assez intelligent pour comprendre qu’il vaut mieux s’engager pour quatre ans dans l’artillerie, à 18 ans, que connaître le sort des fantassins. Il servira au 26e et au 27e RAC, se faisant remarquer par sa bonne connaissance des chevaux. Autre preuve de réflexion : « De rester au dressage, on avait peur de se trouver affiché d’un seul coup et qu’ils nous aient foutus aux crapouillots. Parce que les crapouillots, c’était des canons qui tiraient d’une tranchée dans l’autre, et des artilleurs tenaient ça en ligne avec les fantassins. Les crapouillots étaient toujours repérés et les autres tapaient dedans. On avait beau ne pas être allés au front, les anciens nous disaient comment ça marchait. » Il se porte donc volontaire pour partir dans une batterie de 75, en février 1916, et il a la chance de devenir ordonnance d’un lieutenant de 20 ans. Il est désigné pour servir à table les officiers, ce qui lui fait découvrir une définition de la guerre : « Il y en a qui se font tuer et puis il y en a d’autres qui se font servir. » Ces derniers fréquentent assidûment le « bistrot qu’on appelait les Six Fesses, à cause des trois bonnes ».

Fin juin 1916, tous ont « le trac » d’aller à Verdun, mais on les déplace vers la Somme. Grenadou assiste aux combats de l’infanterie et se dit : « L’artillerie, c’est quand même de la rigolade à côté de ça. » Peut-être à cause du choc reçu lorsqu’il se trouve avec des boyaux humains plein les mains, il tombe malade et il est évacué en septembre. À l’hôpital, il se souvient qu’une bonne amie lui a donné des médailles pieuses, il les arbore à son cou et : « Les jeunes filles du pays, la femme du notaire, toutes les dames de la ville s’occupaient de nous. Des dévotes. Elles me posaient des cataplasmes et quand elles ont vu toutes les médailles de Désirée, j’ai été soigné mieux qu’à la maison. » Il repart en janvier 1917 pour un secteur calme, dans le Haut-Rhin. Au cours de l’année 1916, il fait des remarques corroborées par ailleurs : les cadavres dont les poches sont retournées par les voleurs ; l’arrivée ultra-rapide de l’obus de 88, avant qu’on ait entendu le départ ; un commandant lâche qui ne sort pas de son trou et un autre, courageux, que tout le monde aurait suivi ; l’autocensure des lettres aux parents, pour ne pas dire que ça va mal ; le souci de rencontrer des gars « du pays » pour parler et boire un litre ; l’obsession de sauver sa peau avant tout.

Lors de l’offensive Nivelle, son régiment fait partie des troupes de poursuite. Les chefs annoncent : « Vous arriverez quand l’attaque aura crevé le front allemand. Et alors, en rase campagne ! Vous coucherez à Laon. » Mais c’est un échec ; les troupes de poursuite s’entassent sans pouvoir avancer et forment une cible parfaite pour l’artillerie ennemie. La désorganisation est totale. Plus tard, des chasseurs, lassés d’attendre une relève qui ne vient pas, décident de s’en aller. À l’ordre de raccourcir le tir pour les atteindre, certains artilleurs désobéissent ; d’autres acceptent et les fantassins qui sont arrivés jusqu’aux batteries « ont foutu des coups de baïonnette aux artilleurs ». Les mêmes chasseurs menacent leurs officiers de leurs mitrailleuses pour réclamer des permissions et, quand ils les obtiennent, la « mutinerie » cesse. Le 10 novembre, le régiment part pour l’Italie où il reste jusqu’en mai 1918, constatant que les Autrichiens sont moins solides que les Allemands. Il participe à la contre-offensive de l’été 1918 mais, en septembre, « tout le monde commence à mourir de la grippe espagnole ». Le 11 novembre, alors qu’Ephraïm est en permission dans son village natal, les cloches annoncent l’armistice. Il peut alors voir sa promise et lui dire : « La guerre est finie et je suis point mort. » Il doit cependant terminer la quatrième année de son engagement. Dans le Nord et en Belgique, il décrit des représailles contre des collaborateurs. Il est finalement démobilisé, il se marie et gère ses biens de main de maître à travers la crise de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale.

Le récit oral d’Ephraïm a été enregistré par Alain Prévost (60 heures de magnétophone). La partie sur la guerre de 1914-1918 occupe environ un tiers du livre qui en est résulté.

Rémy Cazals

*Ephraïm Grenadou, Alain Prévost, Grenadou paysan français, Paris, Le Seuil, Points Histoire, 1978 [1ère édition 1966].

Waline, Pierre (1894-1980)

Jean-Noël Grandhomme a réuni en un volume les souvenirs de guerre de Pierre Waline, ceux de son jeune frère Marcel (1900-1982) sur la vie à Épernay entre 1914 et 1919 – l’entrée des Allemands en septembre 1914, le bombardement de la ville en 1917 – accompagnés d’une introduction biographique et d’une présentation du crapouillot, arme spécifique de la guerre de tranchées. Le père de Pierre et Marcel était pharmacien ; les enfants purent faire de solides études. Parlant de Caillaux, Marcel nous dit qu’il avait réussi « à faire voter l’impôt sur le revenu, qui allait aggraver les charges fiscales de beaucoup de contribuables » ; plus loin, il condamne sans réserve l’assassinat de Jaurès. Mais il n’est pas possible de savoir si ces sentiments étaient ceux de cette famille bourgeoise en 1914 ou ceux de l’époque tardive de l’écriture.

Né à Épernay le 14 juin 1894, Pierre Waline fut un brillant élève qui préparait le concours d’entrée à l’École normale supérieure lors de la mobilisation. Après la longue interruption de la guerre, il entra à l’ENS et fut agrégé d’histoire en 1921. Mais il se tourna vers les questions sociales internationales, siégeant comme délégué patronal au BIT qu’il finit par présider de 1971 à 1974. Il avait milité au sein des associations d’anciens combattants, participé à l’édification du monument des crapouillots à Laffaux, écrit plusieurs articles et même le livre Les Crapouillots, 1914-1918, naissance, vie et mort d’une arme (1965). S’appuyant sur des carnets aujourd’hui disparus, il rédigea ses souvenirs en 1979 en les plaçant sous les auspices de Barrès. C’est un homme qui pratique le bridge, qui est heureux de voir qu’un sien cousin est « un chic officier » ; il souligne sa chance, en 1919, de « passer plusieurs mois en uniforme d’officier français à Strasbourg »… L’écriture, tardive, est lissée et policée ; la description des coups durs (la « tragédie » de l’offensive de septembre 1915 en Champagne ; la blessure en février 1916 ; la bataille des Monts de Champagne au printemps 1917) suit le même rythme que celle des secteurs calmes et des nombreuses périodes d’instruction, d’essai des nouveaux matériels ou de convalescence.

De légères touches teintées d’humour évoquent les reproches des fantassins aux crapouilloteurs venus « troubler à leurs dépens la paix des secteurs » en provoquant des représailles. En décembre 1915, dans la boue de l’Argonne, il évoque à trois reprises des trêves tacites, notant en particulier : « Nous n’entendons plus seulement les Allemands pousser en criant les wagonnets de leur Decauville ; nous les voyons distinctement travailler à découvert, à quelques centaines de mètres derrière leur première ligne qui doit être, comme la nôtre, à peu près inoccupée. De nombreuses fumées prouvent qu’ils ne se gênent nullement pour allumer du feu un peu partout. Une relève de compagnie s’est même faite par le bled. Des deux côtés, les yeux voient, mais les fusils restent muets. Chacun se demande si l’adversaire rompra le premier cette trêve de misère. Et l’on en profite pour effacer du morne paysage quelques-unes de ces tâches bleues ou grises qui ne sont pas marquées d’une croix… » Il dit même qu’il conserve de l’épisode des photographies dont on aimerait pouvoir disposer. Quant aux mutineries de 1917, elles sont réduites à « certaines petites unités d’infanterie qui s’étaient laissées aller à lâcher pied ou à refuser d’obéir lors des durs combats de l’offensive d’avril et de mai ».

RC

*Pierre Waline, Avec les crapouillots, Souvenirs d’un officier d’artillerie de tranchée, 1914-1919, texte présenté par Jean-Noël Grandhomme, Presses universitaires de Strasbourg, 2009, 288 p.

Delfaud, Marc (1887-1962)

Le livre :

Marc Delfaud, Carnets de guerre d’un hussard noir de la République, Editions italiques, 2009, 680 p., cahier photo de 8 p., publié sous la direction du général André Bach qui fournit de nombreuses notes explicatives. Photo de Marc et de son épouse, Jeanne, dans 500 Témoins de la Grande Guerre, p. 177.

Texte établi par Jeanne Delfaud, fille de l’auteur, qui a également donné à la fin quelques pages de biographie : né en 1887 à Saint-Denis-du-Pin en Charente inférieure, Marc Delfaud était fils de maréchal-ferrant ; devenu instituteur, il s’est marié en 1911 et le couple a eu un poste double à la campagne ; après la guerre, il enseigne dans les classes élémentaires du lycée de Rochefort, puis du lycée Voltaire à Paris, jusqu’à sa retraite en 1951 ; il est l’auteur d’un manuel d’arithmétique ; révolté par la guerre, il a fait un bref passage au PCF et il restera toujours un syndicaliste ; ses carnets sont au nombre de 18.

Préface d’Antoine Prost :

– pour connaître la guerre, il faut comprendre le vécu des combattants : qui d’autre qu’eux a vraiment su ce qu’était la guerre ? ; chacun l’a décrite avec ses convictions antérieures, sa personnalité

– la situation de téléphoniste explique d’aussi bonnes conditions d’écriture

– MD a montré la solidarité du petit groupe ; le commandement ne sort pas grandi de son témoignage

– antimilitariste, son texte ne contient pas de considérations patriotiques

– il souligne le caractère précoce du mécontentement qui aboutira aux mutineries

– les chefs seraient épouvantés s’ils savaient ce que pensent les hommes ; à demi-voix ils s’entretiennent de leur hâte d’en finir par tous les moyens

« Un instituteur dans la tourmente », par André Bach

– les témoignages sont irremplaçables car le corpus échappe au discours dominant imposé et récusé par les combattants ; leur publication est un phénomène de société ; AB critique ceux qui ont parlé de « dictature du témoignage »

– on n’a pas basculé en 1914 dans un unanimisme qui aurait gommé tous les débats de société antérieurs

Carnet 1 (11 septembre – 24 décembre 1914) [les numéros en tête de ligne renvoient aux pages]

Soldat au 206e RI de Saintes

20. « Quoi que nous éprouvions, il nous faut partir en beauté »

21. blessés allemands : « les malheureux paraissent épuisés » (12/09/14)

24. pillage : orgie succédant à la fièvre du combat, aux angoisses, privations

27. en Lorraine, population à moitié boche

31-32, puis 54, 57, 64, 79. types de chefs : idiot, adoré, mauvais sujet…

36. content quand artilleurs français restent tranquilles (25/09/14)

48. tombes embellies

49. panique

55. recherche du confort

70. déserteurs allemands : ils en ont assez (11/11/14) ; mutilation volontaire

76. Nancy : promeneurs oisifs élégants

81. patrouilles françaises et allemandes font en sorte de ne pas se rencontrer

82. poilus épuisés parlent de tirer sur les gradés, sauf le capitaine qui est aimé (28/11/14) ; aussi 87, 200.

Carnet 2 (25 décembre 1914 – 6 mars 1915)

109. encouragement à avion français au combat

111. prostitution généralisée

120. comme des gosses, combat de boules de neige (entre Français)

126. angoisse à l’arrivée d’une marmite

133. pillage d’un village pour le confort des officiers

Carnet 3 (7 mars – 30 juillet 1915) Saint-Mihiel

157. fraternisations interdites

165. Bavarois préviennent qu’il vont être relevés par des Prussiens

166-167. autres cas de fraternisations

167. embusqués autour du colonel

171. concours de tir entre Français et Allemands qui tourne mal

177. hommes devenus fous sous bombardement

182. le 78e a refusé de marcher (longue note : il s’agit en fait du 63e, et c’est le drame de Flirey)

187. population civile se demande si la révolution ne va pas éclater (30/04/15)

195. exercice ridicule : attaque avec clique et drapeau

210. les Allemands voient les travailleurs, mais ne tirent pas

Carnet 4 (30 juillet – 16 septembre 1915) Lorraine

228. indigné/correspondances ouvertes (08/08/15) ; mesure rapidement suspendue

236. ennui mortel en attendant permission

239. le général demande des patrouilles ; les soldats se débinent au premier coup de feu

Carnet 5 (24 septembre 1915 – 26 février 1916)

251. permission, détresse au moment de repartir

258. les nettoyeurs ont touché un grand couteau de boucher, arme ignoble (19/10/15)

269- 272. distractions : chasse, collets, luge, football ; essai de passer dans l’auxiliaire pour myopie

275. tranchées inondées, fraternisations (31/12/15)

278. cafard, années gâchées

291. autre trêve tacite

Carnet 6 (26 février – 2 avril 1916) Verdun

306. bombardement infernal, gros calibres, dégâts, souhait de la fine blessure ; All. et Fr. en ont assez

308. prisonniers sans résistance, enchantés de leur sort

310. les Fokker maîtres des airs

312. Fr. se rendent ; All. se rendent

326. l’usure des tubes d’artillerie fausse le tir et provoque accidents

Carnet 7 (3 avril – 18 juin 1916) Hauts de Meuse

Ecrasement sous déluge de projectiles ; réparer lignes téléphoniques sans cesse rompues ; tâche dérisoire immédiatement remise en question ; et la boue…

334. désertions

361. les 75 nous tirent dessus

366. encore un refus de marcher (29/05/16)

369. bombardement formidable, pas un blessé

372. la peur de retourner à Verdun

Carnet 8 (26 juin – 21 septembre 1916)

382. trêve tacite, accords, gare aux officiers

385. attend la maladie comme une délivrance

385-387. fraternisation ; envoyez grenades à telle heure car le vieux doit venir

386. action stupide et représailles coûteuses

395. injustice en faveur des officiers pour les permissions

401. chez tous : haine pour galonnés, désespoir, souci de sauver sa peau

405. Mangin : mangeur d’hommes

407-408. cortège de blessés, horreurs

417. démoralisation de tous, même les officiers (08/09/16)

423. je ne souhaite qu’être blessé ou mourir

Carnet 9 (22 septembre – 3 décembre 1916)

435. un officier qui ne sort pas de son trou

436. joie de se trouver dans un bois verdoyant, loin du canon

444. ceux qui ont tenu depuis deux ans sont usés jusqu’à la corde

Carnet 10 (11 décembre 1916 – 8 avril 1917)

451. Propositions de paix de l’Allemagne : nous sommes étourdis, grisés ; mais les Alliés vont refuser

471. les coups de main n’ont pour but que de maintenir l’esprit offensif de la troupe

Carnet 11 (16 avril – 21 mai 1917)

Retour de permission

494. critique de Nivelle = première sincérité de la presse (02/05/17)

498. le je m’en fichisme du commandement

Carnet 12 (22 mai – 24 juillet 1917)

511. permissionnaires font état d’effervescence sur le parcours

514. au 234 on chante l’Internationale, série d’incidents

527. échos de nombreuses rébellions

529. finalement, la peur des sanctions et l’amour-propre l’emportent

Carnet 13 (3 – 27 août 1917)

551. un troupeau morne et triste, mais surveillé de près

555. des Russes, ivres

Carnet 14 (28 août – 30 octobre 1917)

578. nouvelles d’Italie (Caporetto)

Carnet 15 (11 novembre 1917 – 16 février 1918)

583. à Libourne, on ne se croirait pas en guerre

588. une femme évacuée raconte que les Boches ont coupé les mains de tous les jeunes enfants

598. comment les hommes peuvent-ils tenir ? (16/01/18)

…. Carnet 18 (31 octobre 1918 – 30 janvier 1919)

657. c’est la puissance matérielle qui permet de gagner la guerre

658. le 11 novembre 1918 : ravissement extatique

660. soldats californiens n’ont qu’une pensée : rentrer chez eux

Postface par André Bach :

Les derniers carnets montrent la lente usure morale et physique. Rescapé de Verdun, Marc Delfaud se referme sur lui-même ; il est comme en hibernation.

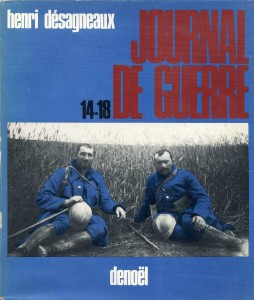

Desagneaux, Henri (1878-1969)

1. Le témoin

Henri Desagneaux est né le 24 septembre 1878 à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Il fait ses études à la capitale, au collège Massillon, et devient juriste, attaché au Contentieux de la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est. Lieutenant de réserve, son ordre de mobilisation prévoit qu’il rejoigne le service des étapes et des chemins de fer à Gray (Haute-Saône). Il débute la guerre dans son domaine et est réaffecté en janvier 1916 dans une unité combattante. Entre-deux-guerres, il devient conseiller municipal, adjoint au maire de Nogent, de 1920 à 1942, après une courte période de remobilisation comme chef de bataillon de réserve pour la campagne 1939-1940. Il a au moins un fils, Jean, qui publie ses souvenirs. Henri Desagneaux meurt le 30 novembre 1969.

2. Le témoignage

Desagneaux, Henri, Journal de guerre. 14-18. Paris, Denoël, 1971, 291 pages.

L’ouvrage a été traduit en anglais sous le titre A French Soldier’s War Diary, Elmsfield Press, en 1975.

Le vendredi 31 juillet 1914, à la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est, l’ambiance est mêlée d’anxiété quand survient l’ordre de transporter les troupes à la frontière. La France est menacée ; c’est le début d’une gigantesque guerre européenne dans laquelle Henri Desagneaux, alors lieutenant de réserve dans le service des étapes et des chemins de fer à Gray, devra prendre sa place. Pour l’heure, le 3 août, il assure son poste ferroviaire et prend la conduite des trains de ravitaillement. Il rapporte de suite le grand bouleversement des peuples et des choses, des hommes qui partent au front, remplaçant d’autres qui en reviennent dans des trains de blessés. Il entend les invraisemblances des bruits populaires et note les détails de la fourmilière qui l’entoure. Le 18, la mobilisation ferroviaire est terminée alors que s’engage le choc de la bataille des frontières. Le 20 août, il prend un train qui l’emmène à Badonviller et s’approche alors du front, dont il peut sentir le souffle de mort. Il rapporte ses visions de blessés et se fait le vecteur des horreurs boches inventées dans le sein populaire alors que l’ennemi recule. Mais c’est bientôt la retraite d’août, prélude à la bataille d’arrêt qui borde, en terre lorraine, la Marne.

La guerre s’est installée quand Desagneaux apprend sa nomination, à la veille de 1915, au poste d’adjoint au commissaire régulateur de Gray, puis de Besançon. Décideur, il endosse et rapporte alors les fonctions bureaucratiques mais effervescentes qui permettent l’écoulement des besoins d’une armée et le glissement des divisions. Le travail est intense mais monotone et insipide et l’année 15 se passe à compter les trains et leur contenu, hétéroclite ou tragique.

Le 1er décembre 1915, une loi prend naissance pour réintégrer dans leur arme les officiers de chemin de fer de moins de 40 ans. Le 10 janvier, il quitte son « service fastidieux et si peu récompensé ». Il est affecté au 359e RI de la 129e DI et part sans regret aucun au centre d’instruction des commandants de compagnie à Remiremont, dans les Vosges. Après des débuts difficiles – il n’est pas annoncé, n’a pas d’ordres -, il suit un mois de cours intensifs et intègre un secteur en Lorraine le 16 février 1916. Là aussi, il n’y pas de place pour lui mais reçoit toutefois une affectation à la 22e compagnie du 6e bataillon du 359e RI. L’accueil qu’il reçoit est froid et il juge sans complaisance ses nouveaux subordonnés, de tous grades, mais aussi le désordre qu’il constate. Quand éclate l’orage sur Verdun, la division est en réserve en Lorraine, sur la Seille, à Arraye-et-Han. L’activité y est peu importante et les coups de main ne servent qu’à attraper du poisson dans la rivière.

Le 31 mai 1916, c’est Verdun et le fort de Vaux dans la fournaise, domaine d’une artillerie toute puissance qui fait tout trembler, même les « gens avec la croix de guerre » ! Les nuits, les jours sont terribles ; « on vit dans le sang, dans la folie »… « A la 24e compagnie, deux hommes se suicident ». Et Desagneaux de décrire l’enfer et l’hécatombe, les blessés devenus fous qui veulent que leur lieutenant les délivrent à jamais…

Le 5 juillet, le lieutenant Desagneaux passe capitaine à titre définitif, nomination agrémentée d’une citation. Le 14, il est au Bois le Prêtre où le crapouillotage n’est pas moins virulent. Il quitte ce secteur pour une période de manœuvres au camp de Bois l’Evêque.

C’est ensuite – le 20 novembre 1916 – la Somme où une attaque est prévue puis ajournée. Dès lors, l’activité est moindre mais les conditions climatiques d’une pluie quasi perpétuelle liquéfient le moral. Le 11 janvier 1917, Desagneaux n’est pas mécontent de quitter ce secteur pour intégrer le Groupe d’Armée de Rupture, qui sera chargé, avec 400 000 hommes de réaliser une percée.

Pour l’instant et après un voyage de 42 heures, il arrive à nouveau dans les Vosges, à Corcieux, où ne règnent plus le bruit et la boue, mais le froid persiste. Il va connaître un autre type de guerre à la Chapelotte, dernier contrefort vosgien au nord du massif montagneux, en Meurthe-et-Moselle ; la guerre de mines. Le secteur est considéré comme important et le travail n’y manque pas. En effet, le colonel veut des prisonniers ; il faut donc multiplier les coups de main. Préparés à l’arrière par des officiers hors de propos, ils sont systématiquement coûteux et infructueux.

Le mois de mai le renvoie à l’exercice à l’arrière mais « l’esprit de la troupe devient de plus en plus mauvais ». Les mutineries pointent alors que le 359e monte maintenant au Chemin des Dames, à la Royère, où c’est de nouveau le règne du bombardement. Là se produiront les attaques allemandes de juin et juillet devant des troupes débandées qui refusent parfois d’attaquer (comme les 120e et 121e BCP les 22-23 juin). Les troupes environnant notre capitaine ne seront pas à la hauteur, tâche indélébile aux yeux des décideurs de l’arrière. Mais le régiment est tout de même exsangue et Pétain, grand sauveur de l’armée en dérive, se révèle à Desagneaux être une « triple brute » ! Dès lors, la rétorsion s’abat sur le régiment : les citations sont systématiquement refusées, les exercices, les revues et les brimades s’y multiplient, les hommes sont traités comme des bêtes avant la remontée en ligne à Cœuvres puis, à la fin de juillet 1917 dans le secteur de Vauxaillon où l’enfer reprend, où « il faut vous habituer à vivre dans la merde ».

1917 s’achève en travaux et en soutien de l’armée anglaise à Champs, dans la Somme, qui s’est calmée depuis son précédent séjour, terrible. Il creuse, plante des piquets ou attend, dans le froid et la neige.

1918 commence également dans le froid mais sur un autre front où il arrive le 4 février à Saint-Ulrich en Alsace. Là, il travaille encore la terre. En effet, secteur réputé calme, l’Alsace voit venir nombre de politiques et de militaires qui viennent « sur le front ». Le capitaine Desagneaux change d’affectation. Il quitte sa 21ème compagnie le 28 avril et est nommé capitaine adjudant-major, adjoint au commandant du 5e bataillon. La division retourne bientôt sur la Somme où elle reste en réserve de l’armée britannique, en alerte, puis entre en Belgique dans le secteur du Kemmel au nord-ouest d’Armentières. Là, la bataille fait rage et l’espoir d’être relevé ne s’allie qu’à l’idée d’atteindre 60 % de pertes. Les attaques se succèdent et chaque jour passé est une victoire sur la mort. Le 20 mai 1918, c’est l’attaque qui combine l’artillerie et les gaz et les heures terribles d’angoisse.

Le 11 juin 1918, une nouvelle terrible attaque, aidée de tanks, secoue le capitaine Desagneaux et sa compagnie. Les pertes sont considérables mais insuffisantes et l’été se succède en coups de mains. Cet été si terrible pour les Allemands, se passe dans l’Oise, à Courcelles. L’Allemagne lâche pied, c’est la poursuite et la continuation des attaques. Mais la division ne quitte pas le secteur, elle est en ligne depuis juin et a avancé de 30 à 35 kilomètres avant d’enfin, le 5 septembre, quitter le champ de batailles qui a vu tomber tant des siens.

Le 7 septembre, il revient en Lorraine. Les victoires françaises se multiplient et c’est là que le coup de grâce doit être donné. Après une permission de 16 jours, Desagneaux fait retour dans un régiment dissous (le 4 octobre 1918). Il est appelé à la fonction d’adjoint au colonel et est chargé de préparer les coups de mains de l’attaque de novembre, conjointe avec les Américains, soit 600 000 hommes en ligne. L’artillerie s’amasse, le général Mangin est annoncé dans le secteur, quand les plénipotentiaires allemands s’avancent dans le Nord. Il apprend dans la liesse l’Armistice et note qu’il peut maintenant dormir sans entendre le bruit du canon. Le 17 novembre, Desagneaux entre en Lorraine annexée près d’Arracourt et débute une occupation morne avant d’être démobilisé, sans joie, le 30 janvier 1919.

3. Résumé et analyse

Henri Desagneaux livre au lecteur et à l’historien un témoignage brut, dur, dense et précis, tant dans la psychologie du combattant que dans l’horreur vécue, décrite sans fard et sans autocensure. Jean Desagneaux, son fils, à qui l’on doit cette publication, nous renseigne peu sur l’auteur mais indique que ses notes n’ont subi aucune modification postérieure : « elles sont là telles que chaque jour elle furent notées sur le carnet. Plus tard le Capitaine Desagneaux en les recopiant leur adjoint des coupures de presse qui venaient les compléter ou les recouper ». Un journal aide-mémoire donc, qui permit à l’auteur de « prendre conscience de ce qu’il vivait », un moyen d’être sûr qu’il ne devient pas fou (page 8).

La première année de guerre, vécue dans le chemin de fer est une année d’attente. L’auteur est un témoin éloigné des choses du front, aussi il relaye à l’envi les psychoses et les ragots d’août 1914, à défaut d’un véritable intérêt dans l’emploi qu’il occupe. Ainsi, les deux premiers chapitres qui couvrent la première année de guerre, du 2 août 1914 au 10 novembre 1915, ne couvrent que 38 pages.

Début 1916, son affectation dans le 359ème R.I., régiment d’active, sans cesse à la peine, va plonger l’auteur dans un enfer perpétuel de mort et de souffrance. Sans souci de style Desagneaux reporte cette horreur et introduit le lecteur « in situ », dans la tranchée invivable, le froid, la boue, les gaz, les râles et le sang. Dès lors, il livre un excellent témoignage, dont on trouve des similitudes d’intensités avec celui de Dominique Richert (il passe d’ailleurs à Saint-Ulrich, village du poilu alsacien) par le réalisme des descriptions d’attaques.

Henri Desagneaux est de surcroît un officier de réserve, lieutenant puis capitaine ; il n’en a donc pas la retenue militaire et ne se prive ainsi pas dans la description de ses sentiments sur les hommes et les choses militaires qui l’entourent. Sans souci de pondération, il écrit dans ses notes ce qu’il ressent et chacune des inepties qu’il rencontre est rapportée avec zèle. Officiers, techniques, moral, habitudes typiquement françaises sont critiquées au même titre que la gestion déplorable des hommes, tant dans l’attaque, en tout temps, que dans la crise morale de 1917. Desagneaux confirme et enfonce le clou ; le soldat craque, se suicide avant l’attaque, râle en implorant qu’on l’achève, souffre plus que le supportable, mais le soldat est aussi sale, voleur, là où l’officier d’active est planqué et le commandement incompétent et loin de toute réalité. Autant de personnages décrits avec réalisme dans leur diversité. Ce sont donc trois années de guerre qui sont bien décrites, de 1916 à 1918 où Desagneaux, en témoin honnête, déroule sa vie de soldat, dure et teintée de profond dégoût.

Ainsi, l’ouvrage offre une multitude d’anecdotes, de détails et de tableaux sur la guerre dans les différents milieux côtoyés par l’auteur. Les renseignements sur les hommes, bruts et sans retouche littéraire, sont à privilégier. A noter aussi de très bonnes descriptions psychologiques de l’attaque.

En bon agent de chemin de fer, les premières pages en témoignent. Desagneaux déplore ainsi les rames superbes du Paris-Vienne dégradées par la « destruction française » (page 16) et relève la moyenne des trains à la mobilisation ; 2,5 km/h. Il relève les inscription sur les trains (page 18) et la mort de notables en auto, tués par des G.V.C. dans lesquels il y a trop d’alcooliques (page 19). Il relève qu’il y a trop de non-combattants à l’arrière (page 21), les carences dans l’organisation du transport des blessés et du ravitaillement (page 21) et voit arriver au front les voitures hétéroclites de livraisons des magasins parisiens (page 23) mais au final, il conclut pour cette période, le 18 août 1914 : « La mobilisation est terminée ; le tout, au point de vue chemin de fer, s’est passé avec une régularité parfaite, avec un retard de 2 heures sur l’ensemble des 18 jours, pour l’horaire établi » (page 24). Plus loin, il compare la régulation effectuée et le chiffre des denrées transportées pour une armée dans le premier Noël de guerre (page 41).

Sa tâche effectuée, il devient plus critique envers ce qui l’entoure. Il commence, comme tant d’autres, par éreinter le XVe corps dont il dénonce la lâcheté (pages 30 et 37) et les exactions (page 37). Sa rancune semble tenace car il reviendra sur ces « Lâches ! gens du midi » en juin 1918 (page 240). Constatant un grand nombre d’automutilation et de blessures à la main des soldats pour quitter le front (pages 33 et 35), il fustige rapidement le service de santé entre anarchie médicale et débauche (page 34), voyant 180 médecins en réserve à Gray, au comportement écœurant (page 37). Volontiers colporteur d’espionnite, une usine allemande de chaux à Ceintrey, devient une base arrière allemande (page 38). Réaliste, il indique à plusieurs reprises dans son récit la réalité des ordres donnés d’en haut. En avril 1916, il note : « les généraux n’ont tien à mettre sur leur rapport quotidien, alors le même refrain revient chaque jour : faire des prisonniers. On envoie des patrouilles sans succès, cela se passe généralement à aller pêcher du poisson dans la Seille à coups de grenades. Le lendemain, on fait un rapport et on recommence » (page 66). Il relève l’ineptie des travaux commandés selon les unités successives (page 67) mais, arrivé à Verdun, la réalité change : « C’est une lutte d’extermination, l’homme contre le canon. Aucune tactique, la ruée totale » (page 77), « on vit dans le sang, dans la folie » (page 85), pour déféquer, « il faut faire dans une gamelle ou dans une pelle, et jeter cela par-dessus notre trou » (page 84) et « à la 24ème compagnie, deux hommes se suicident » (page 86). Il n’est pas étonnant qu’il reporte le rêve des soldats de la bonne blessure : « On en vient à souhaiter, la mort non, mais la blessure de chacun pour être partis plus vite. (…) L’un abandonne une main, l’autre fait cadeau de son bras, pourvu que ce soit le gauche, un autre va jusqu’à la jambe. » « Quelle vie ! de faire à chaque instant l’abandon d’un membre pour avoir la possibilité de revenir » (pages 201 et 202).

Verdun quittée, le calme revient. Desagneaux évoque dans son secteur (Bois-le-Prêtre) des fraternisations et des échanges de cigarettes (page 95) et voit revenir des notes idiotes comme des inventions inutiles comme les gargarisme contre la diphtérie (page 101). Il note en avril 17 une augmentation de la désertion (page 102) et de l’alcoolisme (pages 102, 121 et 130)et donc une augmentation des conseils de guerre le 3 avril 17. C’est le départ des mutineries qu’il constate et pour lesquelles il est très prolixe puisqu’il y consacre 36 pages (pages 129 à 155).

Bien qu’officier, il n’est pas tendre avec sa hiérarchie amont. Sur une note de colonel, il commente : « la première ligne doit être attractive et non répulsive », toutefois, on ne le voit jamais au front (page 118). Et Pétain, qui a rassemblé ses officiers : c’est une « brute, triple brute (…) [il] ne s’est pas montré un grand chef, tout au moins pas humain » page 151). Plus loin, il accuse un colonel peureux, qui organise toutes les batailles pour sa seule protection ! (page 247) et voit un officier saoul pour l’attaque (page 258). Proposé pour la légion d’honneur, il apprend même, le 10 août 1918, « qu’à la division on ne peut avoir cette récompense que si l’on a été mutilé ! » (page 263). Son amertume grandit ainsi avec l’exercice du commandement sous le feu, tellement différent du « badernisme » (page 275) et devant les pertes que son unité subit en 4 mois (pages 269 et 270). Desagneaux grogne ! Il râle contre la paperasserie inutile (page 192), les citations aux hommes… de l’arrière (page 160), le gâchis, suite à un ordre d’allègement des sacs (page 191), contre les embusqués (page 213) une attaque sans morts … à refaire ! (page 255) ou contre le gendarme qui chasse le braconnier, mais pas sur le front. ! (page 282).

Outre sa mauvaise humeur permanente, nombreuses sont ses descriptions aussi justes que dantesques : une corvée de soupe effroyable sous les obus (page 204), un PC devant le Kemmel (page 208), l’illustration d’une attaque, minute par minute (page 215 ou 234). Ponctuée de tableaux horribles, il décrit horrifié différents visages de morts mutilés (page 248), le résultat dantesque pour les occupants d’une automitrailleuse prise sous des balles anti-chars (page 261) ou, horreur de l’horreur, un homme cadavre vivant (page 267).

L’ouvrage présente au final un intérêt testimonial formidable, rehaussé d’une présentation originale insérant le communiqué officiel ou l’article de presse dans sa situation chronologique, démontrant le fossé entre la réalité et le quotidien du soldat. Sont insérées également en marge des photos, connues ou inédites, malheureusement trop petites et tronquées toutefois.

Yann Prouillet, CRID14-18, janvier 2012.

Durosoir, Lucien (1878-1955)

1. Le témoin

Né à « Boulogne près de Paris » le 6 décembre 1878, il devient, avant 1914, un célèbre violoniste, soliste faisant des tournées internationales. Lors de la déclaration de guerre, il a 36 ans ; célibataire, il vit avec sa mère. D’abord territorial, il est envoyé sur le front au 129e RI en novembre 1914. Fin juin 1915, il devient brancardier. Son talent de musicien reconnu, notamment par le général Mangin, il alterne alors les périodes musicales et de services divers (brancardier, secrétaire, colombophile). En juin 1918, il avoue : « Dans tout cela mon sort, comparé aux destinées des anciens camarades, est autrement enviable. Je sais bien qu’il y a mon violon et ce dernier très réellement m’a sauvé la vie. C’est la fable antique d’Apollon qui apprivoise les bêtes fauves. J’ai certainement obtenu davantage avec mon instrument que si j’avais eu de puissantes interventions. »

Après la guerre, il se retire dans le sud de la France pour composer. Le livre cité ci-dessous contient un DVD donnant trois pièces pour violoncelle et piano, œuvre dédiée à son ami Maurice Maréchal (voir notice).

2. Le témoignage

Le corpus de lettres adressées quotidiennement à sa mère pendant toute la guerre est considérable. Son fils dit avoir sélectionné 30 % de l’ensemble. L’allègement est très important pour la période 1916-1918. Des allusions à des femmes ont été supprimées parce que « rares et atypiques ». Des photos complètent le dossier dans : Maurice Maréchal, Lucien Durosoir, Deux musiciens dans la Grande Guerre, Paris, Tallandier, 2005, 358 p. Les lettres de Lucien témoignent parfois, comme en septembre 1918, de son exaspération devant les sollicitations de sa mère : « Je me demande si tu ne deviens pas un peu folle quand tu me dis travaille, compose : quand tu me parles, au milieu de la vie que je mène, de l’amour de mon art. […] Hélas, je suis dans la boue et la poussière, je sens mauvais, je sue, et j’essaie de passer à travers les dangers du mieux possible. » Le présentateur, signalant la présence de Lucien Durosoir au 129e, puis au 274e et au 74e, remarque : « Du début à la fin, son sort est lié à celui de la 5e division. » Mais le livre de Leonard Smith sur la 5e DI n’est jamais mentionné dans des notes, intéressantes pour les identifications de musiciens et d’œuvres, plus contestables sur le plan de l’histoire : l’une va jusqu’à conseiller de « lire les ouvrages récents qui font enfin la part de la violence dans la guerre » !

3. Analyse

Les premières lettres de 1914 contiennent illusions et contradictions, ce qui est tout à fait normal quand il s’agit d’un témoignage. « Il est officiel que les troupes françaises sont dans Colmar et que les Allemands se sauvent, surtout devant les charges à la baïonnette » (11 août) ; les Français « se font tuer en chantant » (13 août) ; il est clair « que notre droit est évident, que nous représentons la justice et la liberté » (24 août) ; « les pertes des Allemands sont absolument énormes, sans comparaison avec les nôtres » (28 août) ; « il n’y a pas à s’effrayer, l’envahissement de la France dans le Nord-Est a été un plan voulu et concerté » (9 septembre). Le 26 août : « Notre régiment, très entraîné maintenant, est vraiment frémissant, nous ne demandons qu’à partir » ; mais « il y a avec nous 40 % de Normands qui n’arrêtent pas de gémir » (10 septembre) ; « beaucoup de mes camarades ont le cafard, ils boivent trop et surtout fument beaucoup, plus qu’il ne faudrait. Il est certain que le temps commence à sembler long, et cependant c’est bien loin d’être fini. » Et, le 8 novembre, il signale « certains individus veules et froussards qui essayent par tous les moyens d’éviter d’être envoyés au front ».

Il découvre les tranchées le 15 novembre 1914, et cette « terrible vie qui met bien à nu le caractère et les ressources morales de chacun ». « Il nous faut beaucoup de patience et de résignation, qualités beaucoup plus difficiles à avoir qu’éclats de bravoure plus ou moins passagers ; car souffrir de toutes les intempéries, recevoir les obus sur la tête stoïquement dans les tranchées, c’est terrible » (2 février 1915). Il sélectionne deux camarades avec lesquels il peut parler : « Nous ne nous quittons guère tous les trois car, dans le reste de l’escouade, ce sont certainement de très braves gens, mais des paysans avec lesquels nous n’avons pas beaucoup d’affinités. » Ces paysans supportent les fatigues de la guerre moins bien que lui-même, toujours en train de « geindre », qui boivent à l’excès (« tout le recrutement normand est en majeure partie composé d’ivrognes », 28 mars 1915), vice partagé par les officiers qui sont « des gens bien ordinaires et bien vulgaires avec souvent tendance à être des poivrots » (4 février). Il critique aussi les aberrations (les peaux de moutons protectrices qui arrivent après les grands froids), le bourrage de crâne des journaux, l’arrière qui montre une incompréhension totale des choses du front, les embusqués dont il faudrait afficher les noms. Le 20 février 1915, il écrit : « L’épreuve que nous subissons est vraiment très dure ; ce qui la rend ainsi, c’est la durée et l’incertitude que nous avons tous au sujet de la fin de cette guerre maudite. Il y a des jours où les plus courageux ont le cafard. Je vois les camarades, ceux surtout qui ont des enfants jeunes, cette vie leur pèse et leur devient pour ainsi dire insupportable ; j’ai bien du mal à remonter leur courage défaillant. Cette souffrance morale ajoutée rend plus pesantes nos souffrances physiques. »

Sa haine des Allemands s’exprime particulièrement entre mars et juin 1915, sur les fronts de Craonne et de l’Artois. « Il faut que ces gens qui ont tout volé, tout ruiné et détruit, tuant les femmes et les enfants et les torturant, il faut que ces monstres soient écrasés. Quelle joie quand nos obus pleuvent sur eux ! » Cette expression du 23 mars est reprise le surlendemain, puis le 18 et le 25 mai. Le 23 mai, il demande à sa mère de lui envoyer un poignard et un pistolet, qui pourraient se révéler utiles pour un combat au corps à corps car fusil et baïonnette y sont « des armes peu pratiques ». Il semble qu’il ne se soit pas servi du poignard mais, le 7 juin, il écrit qu’il a descendu « beaucoup » de Boches en tirant au fusil « avec le plus grand calme », puis qu’il a tué deux autres Boches à bout portant avec son pistolet. Il ajoute : « Je ne sais comment je suis encore vivant, car je croyais bien ne jamais sortir d’un pareil enfer. Tous les amis sont debout. Un peu de calme va nous faire du bien car notre agitation est fébrile et notre soif ardente. » Grand calme ou agitation fébrile ? Il y a là quelque contradiction, de même qu’entre « tout le monde est plein d’enthousiasme » (24 mai) et « entendre des gens parler de rentrer chez eux en disant qu’ils se foutent bien des Allemands et qu’ils peuvent bien occuper les pays conquis » (14 mai). Après ces journées infernales, il est clair que c’est l’épuisement et la hantise d’une nouvelle campagne d’hiver (25 juin) : « Je crois pour ma part que nous arriverons difficilement à les sortir de chez nous. » Auparavant, il avait noté, devant Craonne : « Nous n’attaquerons probablement jamais Craonne, ce plateau est inattaquable de front. Nous y resterions tous inutilement, il faudra le tourner pour que les Boches délogent de cette position formidable. »

Après avoir écrit à sa mère : « Dans cette affaire, en dehors des obus qui sont tombés par milliers, c’est à qui a pu le mieux endurer le manque de sommeil, la faim et la soif, et dans cette endurance nous nous sommes montrés supérieurs à nos ennemis et beaucoup plus rusés. Nous en avons beaucoup tué, avec malice à la clef ; dans cette chasse à l’homme horrible, il y a cependant quelque chose de passionnant. » Puis il devient brancardier, à l’approche de l’été 1915, soulignant que les « risques sont infiniment moindres », même lors de l’offensive de septembre. Celle-ci est un échec. Des chefs incapables (obtus, ne reconnaissant jamais leurs erreurs, coupables de faire la noce) ont fait tuer « tant de monde ». « Dans cette guerre le peuple a été admirable, il a tout sacrifié, pour qui ? Pour des dirigeants dont beaucoup emplissent leurs poches pendant que les autres se font tuer. » Brancardier n’est pas encore « un vrai filon » mais, dès octobre, Lucien Durosoir est chargé par le colonel de monter un quatuor à cordes. Il joue devant Mangin, passe son temps en répétitions, est confortablement logé. « Plongés de plus en plus dans une atmosphère musicale », les membres du quatuor peuvent éviter les « conversations stupides ». Le salon de Mme L. réunit officiers et intellectuels. Quel contraste avec les soldats des tranchées transformés en blocs de boue !