*Jean-Louis Beaufils, Journal d’un fantassin, Campagnes de France et d’Orient, Août 1914-Août 1919, Paris, L’Harmattan, 2007, 417 p.

La publication de ce témoignage pose quelques problèmes qui vont être abordés. Disons d’abord que, oui, Jean-Louis Beaufils fut un authentique poilu. Mobilisé au 90e RI, il arrive sur le front le 15 novembre 1914 et le quitte le 2 décembre, les pieds gelés. Sa convalescence dure jusqu’en mai 15 et on le retrouve au 125e RI en Artois où il participe à l’attaque du 25 septembre. En janvier 16, après un stage, il passe à la compagnie de mitrailleurs, se rend en Champagne, puis à Verdun, en mai. Il participe à « l’inutile et sanglante bataille dans la boue de la Somme » en septembre et octobre. Ce titre de chapitre est proche d’un titre de Barthas : « Dans la boue sanglante de la Somme ». Le parcours des deux hommes a d’ailleurs été proche, Artois, cote 304, Somme. Beaufils suit les préparatifs de l’offensive Nivelle, mais se trouve en permission lors de son déclenchement. Il assiste aux mutineries et nous dit que c’est « la peur hideuse de braquer une mitrailleuse sur une bande de soldats en débandade » qui le fait se porter volontaire pour l’armée d’Orient. Même si la véritable raison était d’échapper aux horreurs du front occidental, il n’y aurait rien de contraire à l’esprit des vrais poilus. Il quitte les tranchées le 10 juin 1917 et, après une permission, un séjour à Marseille, un passage en Italie, il débarque à Itéa et il est transporté à Salonique où, le 2 août, il est affecté au 176e RI. Commence une campagne « à pied dans l’âpre Albanie : faim, froid et paludisme ». Trois mots qui résument la situation, car les combats sont rares. Beaufils passe une grande partie du temps comme infirmier ou comme malade, le cafard ajoutant son poids car, selon sa belle formule, « le cœur lui aussi a son paludisme ». Après la victoire, le régiment est transporté à Odessa pour contenir les bolcheviks. Beaufils en part le 25 janvier 1919 à destination de la France. Cinq ans sous les drapeaux, il semble qu’il soit resté simple soldat.

Et nombre de ses descriptions, brèves ou développées, sont celles que l’on rencontre chez d’autres poilus. Dès juin 1915, il a compris que les attaques, aussi bien allemandes que françaises, ne pouvaient aboutir qu’à des pertes humaines sans gagner de terrain. Il a décrit le système complexe des tranchées et montré concrètement la difficulté de circuler dans les boyaux étroits : « On trébuche dans des trous, les jambes s’emmêlent dans les fils télégraphiques qu’accroche le quillon du fusil : jurons, cris de ceux qui suivent et qui craignent d’être coupés de la compagnie par des corvées ; c’est alors l’embouteillage. Puis on s’égare dans le dédale des sapes, on revient sur ses pas, le temps passe, la fatigue s’accroît et les courroies pénètrent dans les chairs. » Il parle d’artisanat, des totos et des rats, des petits filons des « embusqués du front », d’un feu de crosses de fusils, du vin « en paillettes dans les bidons » en janvier 17, des poilus charmés par le chant des oiseaux. Il évoque une fraternisation et une nuit de travail face à face avec les Allemands, sans tirer.

Mais ce soldat ordinaire est bien singulier par certains aspects. Chrétien militant et lecteur de L’Action française, ses camarades sont des prêtres, des séminaristes ou de solides croyants n’hésitant pas à fonder un « cercle de soldats chrétiens » qui décide « d’instituer le rosaire vivant au 2e bataillon pour contrebalancer la vague d’immoralité qui s’étend à l’arrière chez les civils ». Lui-même, avant de partir en août 14, est resté longtemps prosterné au Sacré-Cœur de Montmartre : « Quand je me suis relevé, je ne m’appartenais plus, j’étais à la Patrie. » Et en août 17, près de Salonique : « Je songe à la grandeur, à la puissance, à la beauté de Dieu et je m’endors, confiant ma petitesse au Maître des Mondes, qui connaît chaque brin d’herbe. » Tout en respectant la personnalité de chacun, il faut pointer deux contradictions. D’une part, certains pourraient dire que « la joie furieuse » qu’il éprouve « de tirer, de tuer » (7-5-16) n’est point un sentiment chrétien. D’autre part, affirmer que les bons camarades tués ont « reçu la récompense des amis du Christ » (5-9-15) ou encore « la récompense ineffable » (8-5-16) rend incompréhensible sa satisfaction d’en réchapper après un bombardement terrible, grâce à « la protection de la Sainte-Vierge » (9-5-16).

Le thème de la guerre comme expiation de l’anticléricalisme des gouvernements de la République revient sans cesse, de même que la critique des parlementaires, des partis, des journaux les plus subversifs qui « ont libre cours » (ah, une absence dans le texte du poilu Beaufils : pas la moindre critique du bourrage de crâne). Les poilus ne murmurent pas quand il faut monter ; la majorité assiste à la messe, et avec ferveur ; ils ne veulent pas entendre parler d’une paix boiteuse. Si tout n’est pas parfait, c’est parce qu’il y a eu trahison, rôle néfaste des apaches ou des francs-maçons, des « révolutionnaires juifs bolcheviks » ou des instituteurs de l’école laïque, victimes des « théories de l’enseignement matérialiste et athée professé dans les écoles normales ».

Si l’on accepte comme témoignage authentique celui d’un socialiste, il faut aussi accepter celui d’un catholique réactionnaire avec ses propres points de vue, et, dans les grandes lignes, le texte publié ne semble pas en contradiction avec les idées du poilu en 1914-19. Toutefois, des dizaines de pages paraissent surajoutées : texte intégral de sermons patriotiques, cantiques, « poèmes », chansons cocardières de Botrel (« Botrel-le-Crétin », disent d’autres poilus). Dire que les poilus attendent, le flingot et « Rosalie » à portée de la main, en novembre 1914 paraît un anachronisme, encore accentué par une note de bas de page qui prétend que Rosalie est la « personnification de la baïonnette par les Poilus », alors que c’est une chanson de Botrel qui l’a popularisée à l’arrière et que les combattants parlent éventuellement de « la fourchette ». Et encore, en mars-avril 1916, parmi les « mauvais maîtres » de l’instituteur Hilaire Sapain, à coté de Darwin, Rousseau, Voltaire, A. France et Romain Rolland, figure Barbusse. Une note précise que ce dernier « venait de recevoir le Goncourt (1916) pour son livre Le Feu ». Or ce roman a commencé à paraître en feuilleton seulement en août 1916, en volume en septembre et n’a obtenu le prix qu’en décembre. Une des dernières pages du livre de Beaufils commence ainsi : « Quelques vingt ans après, savoir se souvenir ! » Il semble bien que l’écriture définitive du témoignage date de la fin des années Trente. Pas au-delà car on n’y trouve pas de pages à la gloire de Pétain. On souhaiterait savoir ce qu’est devenu Beaufils dans l’entre-deux-guerres, et même ce qu’il était avant 1914. Trois textes précédant le témoignage proprement dit pourraient nous renseigner.

Mais la préface de Monseigneur Hippolyte Simon apporte peu, en dehors du fait que Beaufils était un chrétien. L’introduction, signée Sophie de Lastours, directrice de la collection , n’apporte pas plus sinon une bizarre confusion entre l’œuvre d’un certain « capitaine allemand d’artillerie » nommé Richter et le beau livre de Dominique Richert. Le troisième texte préalable est l’avant-propos de Françoise Robin qui commet deux erreurs fondamentales pour un tel texte : nous dire à l’avance ce qu’on va trouver dans le témoignage ; ne rien nous dire sur la biographie du témoin. Divers indices dans le témoignage laissent penser que Jean-Louis Beaufils est né à Dournazac (Haute-Vienne) le 14 décembre 1894, qu’il est allé à l’école communale de ce village, que ses parents étaient dans l’agriculture, que lui-même habitait Paris. Mais quel était précisément son milieu social ? jusqu’où a-t-il poussé ses études ? quel était son métier avant 14 ? Et après ? Est-il devenu camelot du roi ou Croix de Feu ? On ne saura rien de tout cela. Par contre, on « apprend » qu’on peut s’abriter dans une sape ou dans une « marmite ». Françoise Robin a également ajouté au témoignage une importante série de notes, dont beaucoup sont inutiles (« Que de soupirs pour la permission, la grande désirée », écrit Beaufils en novembre 17, et la note 156 de préciser « Toujours le malaise des soldats privés de permission »), d’autres entachées d’erreurs d’inattention sur les dates (par exemple les notes 27 et 203), d’autres enfin un peu ridicules : l’Internationale est présentée en note 120 comme « hymne des partis ouvriéristes » ; lorsque Beaufils emploie le mot « buffleteries » pour décrire l’uniforme de beaux officiers embusqués, la note 158 est là pour dire « Peut-être pour bluffeteries, néologisme pour acte de bluffer ? », etc.

Mieux vaut publier moins en quantité et améliorer la qualité des productions.

Rémy Cazals

Cantié, Marius (1884-1917)

Sa famille a conservé de lui des notes prises entre août 1914 et juillet 1916, lorsqu’il était sergent dans le groupe de brancardiers de la 31e division. Commençons par les lire. Ce Méridional est surpris par le climat lorrain comme le montre son récit de la nuit du 15 au 16 août : « Nous devons coucher sur le champ avec 5 cm d’eau, on réussit cependant à s’abriter tout mouillés dans ou sous les voitures d’ambulance et nous passons ainsi une nuit glacée à grelotter dans nos effets mouillés, car impossible de se changer, le sac étant tout trempé aussi. Les officiers de l’ambulance avaient fait monter une tente Tortoise pouvant abriter 50 hommes, mais ont mis tout le monde à la porte et ont supporté d’y coucher seuls sur un brancard, quand les infirmiers n’avaient aucun abri. » D’une façon générale, les officiers gestionnaires, qui ne combattent pas, qui ne soignent pas, sont épinglés pour leurs brimades. En janvier 1915, par exemple, Marius est puni pour avoir fait son service alors qu’il en était exempt ! En février 1916, la popote des sergents est supprimée parce que les officiers veulent prendre le cuisinier à la leur. Aussi, lorsque la formation est disloquée, tout le monde est content « dès l’instant que l’on doit vivre loin de l’officier d’administration ».

Ramasser les blessés, enterrer les morts

Les premiers combats, en Lorraine, sont terribles : « Les blessés arrivent en si grand nombre qu’on est stupéfait. On voit des plaies ignobles, on entend des râles et les cris déchirants des blessés, que le cœur se serre d’angoisse. Le 142 est décimé, le colonel tué, ainsi que le 81, le 96 et le 122 [voir Ferroul]. Les Allemands étaient retranchés dans des fossés profonds et ne craignaient rien de notre artillerie ainsi que de l’infanterie. Les nôtres étant à découvert étaient décimés. » C’était le 18 août, et le lendemain ceux qui restent du 142 et du 122 sont relancés à l’attaque des « Prussiens » fortifiés et se font anéantir : « On les mène autrement dit à la boucherie. » Les brancardiers participent à la retraite, puis à la course à la mer. Le 21 novembre 1914, Marius décrit la ville d’Ypres : « À 8 h les Boches bombardent Ypres avec leurs grosses marmites, brisent le clocher de l’hôtel de ville et l’incendient. Les halles brûlent aussi et le feu se communique à la cathédrale. La ville n’est qu’un immense foyer ardent, et à la nuit c’est tout à fait lugubre. En ville, on ne trouve pas âme qui vive, tout est désert, les rues sont encombrées d’un amoncellement de ruines, les maisons éventrées ou calcinées, des objets épars, çà et là quelque poutre qui fume encore. On dirait qu’un fléau est passé là et a emporté toute la vie avec lui, et n’a laissé qu’une vaste nécropole. »

En février 1915, déplacement vers la Somme (près d’Amiens, « un marchand de vins du Midi nous fait boire tous et remplit nos bidons à titre gracieux »), puis vers la Champagne (« dans des wagons à bestiaux ayant contenu des chevaux et non désinfectés, ayant encore l’odeur et la trace des déjections »). La nuit du 29 mars, près de Mesnil-les-Hurlus, est un bon exemple de ce qui attend les brancardiers après les combats : « D’espace en espace on y rencontre des casemates boisées sur les côtés ayant servi sans doute d’abris aux gradés boches, car tout ceci est un travail boche, et ce n’est pas une petite affaire. En approchant de la ligne de feu, le boyau a, sur tout le long, des niches en terre servant d’abri aux troupes. Nous passons devant la guitoune du général et enfin nous entrons dans les boyaux abandonnés. Tout y est bouleversé, les trous d’obus se touchent et tous les morts qui sont à côté y sont enfouis. Certains forment de véritables murailles. Ils sont là, entassés pêle-mêle, et recouverts de la boue calcaire du pays. Elle a fait prise, et les morts restent là dans ce mortier, oubliés et perdus. Quelquefois on aperçoit un pied ou une main qui dépasse, semblant nous dire : « Je suis là, donnez-moi donc une autre sépulture ! » On trouve aussi des membres épars, des corps sans tête ou à moitié déchiquetés. C’est horrible. La lune de son disque brillant éclaire ces scènes funèbres. Les fusées éclairantes projettent encore leur vive lumière et viennent parfois retomber jusque chez nous. Les balles sifflent toute la nuit, un peu haut il est vrai, mais de nombreux ricochets font voler la poussière autour de nous. »

Les combats et leurs suites

Le 10 juin 1915, Marius Cantié mentionne un épisode comme il y en eut tant : « On annonce qu’hier au soir les Boches ont tenté de reprendre au 96e et au 322e la tranchée du Trapèze. Ils y ont réussi mais une contre-attaque les en a délogés. Une 2e tentative réussit encore mais une vive contre-attaque de nous les en chasse définitivement. Les blessés sont nombreux. Plus de 300 et une quarantaine de morts. » En septembre, du côté de Valmy, il faut faire face aux gaz ; le 1er décembre, « on commence à avoir des évacués pour gelure des pieds ». Des prisonniers allemands passent : « Tous sont contents de s’en tirer ainsi et sont gais, quelques officiers seuls ont l’air maussade et ennuyés comme des rats qui se voient pris. » La lecture des citations à l’ordre de la division ne suscite que ce commentaire : « Quelle blague !!! » En décembre, le 96 refuse de monter à l’assaut, « alléguant que le 81 avait perdu la tranchée et n’avait qu’à la reprendre ». La nuit de Noël, quelques brancardiers « ont fêté un peu trop le mousseux » et bousculent les officiers qui veulent intervenir.

La boue reste un ennemi implacable. « Plusieurs cuisines roulantes restent en panne dans les grands trous de la route avec des roues cassées et des essieux faussés. Il est formé un projet d’évacuer les blessés par le petit chemin de fer à voie étroite. Nous allons passer chefs de gare. » Mais cette proposition du 16 novembre, réitérée le 2 décembre, ne reçoit pas de réponse. Il faut atteler 4 à 5 chevaux à une voiture faite pour un seul. « Il pleut toujours, les cagnas s’effondrent dans les tranchées et même chez nous. Les routes sont des lacs de boue. »

À la recherche de l’auteur

Le carnet de Marius Cantié, peu fourni pour 1916, ne dépasse pas le mois de juillet de cette année. La famille a retenu de lui qu’il était originaire du Pays de Sault, que son père avait été nommé gendarme à Narbonne et que lui-même était employé de banque dans cette ville. La famille avait encore la date et le lieu du décès : 14 septembre 1917 au Bois des Caurières (Meuse). La consultation du site « Mémoire des Hommes » donne la date de naissance du sergent Cantié Célestin Marius Achille, le 27 décembre 1894 à Roquefort-de-Sault.

RC

Mencier, Paul (1892-1981)

Issu d’une famille de vignerons de la région de Toul, le père de Paul Mencier est devenu ouvrier mécanicien. Paul est né à Villey-le-Sec (Meurthe-et-Moselle) le 28 juin 1892. Il a été ouvrier agricole, puis boulanger, avant de travailler à la fonderie de Foug, place qu’il a reprise après la guerre et son mariage en 1919. Mobilisé au 60e RAC, il a pris des notes au jour le jour. Il a composé ses cahiers en 1921-1922. L’éditeur indique que « cette œuvre fut ultérieurement reprise par l’Auteur puis en 1991, présentée sous forme d’un livre manuscrit tiré à peu d’exemplaires par Bernard Mencier ». L’auteur lui-même, dans une sorte de conclusion, invite à comparer son texte aux articles parus dans le journal L’Ancien Combattant « vers 1968 et même 1972 ». Suivent quatre textes particuliers, écrits tardivement, sur « La bataille de Verdun » (à la gloire du Chef, Pétain) ; sur « La vie d’un canonnier-conducteur pendant la guerre de 1914-1918 » (où il montre le rôle ingrat mais décisif de ce type de combattant, où il note qu’en récompense de sa présence dans tous les combats il n’eut « même pas une croix de guerre, pourtant bien méritée » ; sur ses « Péripéties médicales » (encore une injustice) ; sur « Guerre 1939-1945, Mon action dans la Résistance-Foug » (« peu de chose, dira-t-on, mais des risques assez gros »). Les différents moments d’écriture peuvent expliquer qu’on trouve dans ce témoignage des éléments utiles à la connaissance de la guerre de 14-18, et d’autres qui posent quelques problèmes. Il faut tenir compte aussi de la personnalité de l’auteur, avide de reconnaissance, et à propos de qui Bernard Mencier écrivait dans sa présentation de 1991 : « Rendu à sa famille, il n’y a pas eu un instant, un repas, un voyage où la guerre ne revienne à la surface. »

L’artillerie et ses chevaux

Le témoignage de Paul Mencier est précieux lorsqu’il décrit les malheurs des chevaux et les problèmes des pièces d’artillerie. Le conducteur doit ravitailler les 75 en obus ; les caissons s’embourbent ; la boue transforme les roues en roues pleines (décembre 1916). Le risque d’explosion étant connu, on peut limiter les dégâts en établissant autour du canon un mur en sacs à terre (3 mai 1917), mais seulement quand la cadence de tir est lente. Lors de la contre-offensive de juillet 1918, « des servants ont été retourner des pièces boches de 77 et s’en servent sur l’ennemi ». Au début, le bruit du canon ne trouble pas les chevaux qui y ont été habitués au cours des exercices du temps de paix (15 août 1914), mais par la suite ils supportent mal la mort de leurs congénères. Malgré l’interdiction, les artilleurs découpent des tranches de viande sur les chevaux qui viennent d’être tués (6 octobre 1914). Paul Mencier admire les petits chevaux des spahis (27 septembre 1914) et il plaint ceux du 5e Hussard qui se prennent dans les barbelés lors de l’attaque du 25 septembre 1915. En décembre, « nos pauvres chevaux sont dans un état pitoyable, ils ressemblent à des squelettes, dans la boue jusqu’au ventre et le dos recouvert de neige. Nous n’osons plus les soigner tellement les os leur font mal. » Sous le feu, le 26 février 1916, à Verdun, « nos pauvres bêtes tremblent sur leurs jambes et, dès que nous les approchons, elles sont toutes heureuses de se frotter la tête contre nous. Elles semblent nous dire que le moment a été dur. » À de nombreuses autres reprises, le conducteur s’apitoie sur le sort de ses bêtes.

D’autres renseignements paraissent valables : le besoin de dormir, plusieurs fois souligné ; le traitement de la gale, décrit en mars 1918 ; le gaspillage des obus, mais les coups au but font des ravages ; la manœuvre des petits tanks Renault le 18 juillet 1918. Une information rare : le savon que lui passe le capitaine parce qu’il n’écrit pas régulièrement à son père (30 septembre 1914). Lorsqu’il déplore le mauvais accueil des civils de sa région, punis par des représailles sur leurs biens, on peut croire le combattant lorrain parce qu’il est très fier d’appartenir au 20e corps d’armée (de l’Est) et qu’il méprise les soldats du Midi.

Des reconstructions tardives

En date du 20 août 1914, Mencier s’en prend au « fameux 15e corps du midi » qui a flanché alors que « la partie était sur le point d’être gagnée ». Cette expression ainsi que le mot « fameux » laissent entendre que Mencier rapporte ici la légende créée à partir de l’article du Matin du 24 août et ne sait pas ce que fut vraiment la bataille de Morhange. Puis, le 17 juin 1915, c’est « le vaillant 17e corps du midi, toujours, qui n’a pas voulu sortir de ses tranchées, si bien que nos fantassins se trouvent pris de face et de flanc » et sont dans l’obligation de se replier, « la rage au cœur ». Aussi, des bagarres éclatent en juillet entre le 17e et le 20e. Ce dernier est le meilleur de France, toujours victorieux, même en infériorité du nombre et de l’armement (12 septembre 1914). Résister dans les conditions de Verdun était « un véritable tour de force que seul le 20e corps était capable de faire » (27 février 1916). D’une façon plus générale, et sans souci de la vraisemblance, Mencier affirme à plusieurs reprises que les attaques françaises réussissent tandis que celles des Allemands échouent, que les tirs allemands sont mal ajustés, leurs obus peu dangereux (ceci en contradiction avec la description de massacres sur coups au but), qu’ils se laissent tromper par de fausses batteries. Le moral des Français (à l’exception des soldats du midi) reste toujours bon y compris en novembre 1916. L’héroïsme de Paul Mencier lui-même est quasi quotidien. Reconnu malade, il veut toujours revenir au combat. On le voit en particulier lors de l’offensive Nivelle lorsqu’il a les pieds gelés et qu’il refuse l’évacuation : « Ce que j’endure est incroyable et il faut une rude volonté pour ne pas faiblir. » D’après l’auteur, cette offensive ne pouvait pas réussir parce que les préparatifs s’étaient déroulés sous les yeux des Allemands. Le courage des soldats avait permis, une progression de plusieurs kilomètres, mais les carrières où s’étaient réfugiés les Allemands étaient imprenables, sauf par le 20e corps si on l’avait engagé (16 avril 1917). Mencier critique la mauvaise organisation du service de santé, mais le moral reste excellent, sauf dans le régiment d’artillerie qui relève le sien le 8 juin : « À la suite de la révolution russe, une certaine propagande s’était faite parmi les troupes, surtout celles au repos. Ce régiment en sort et cette propagande a déteint sur lui. Aussi, arrivés près de nos avant-trains, les hommes sont indécis à monter leurs pièces en position. Il paraît que pour eux le secteur est trop dangereux ! » On ne découvrira pas un mot de plus sur les « mutineries ». Si Paul Mencier peut alors partir trois fois en permission entre le 17 juin et la fin de l’année, il ne se demande pas pourquoi et, dans les trains de permissionnaires, il ne signale aucun mouvement contestataire, ce qui est étonnant.

Le jour de l’armistice, la plupart des combattants ont exprimé une joie seulement nuancée par le souvenir des camarades disparus. Paul Mencier, lui, s’il exprime sa satisfaction d’avoir sauvé sa peau, insiste sur sa rancœur : il fallait poursuivre les Boches jusque chez eux pour leur apprendre à vivre. Si, après tant d’héroïsme, il n’a pas obtenu la Croix de guerre, c’est, dit-il, à cause de la haine d’un adjudant peureux et vindicatif qui aurait deux fois fait rayer son nom sur la liste des proposés. C’est bien curieux, mais que pouvons-nous répondre aujourd’hui ? Par contre, lorsqu’il annonce, à la mi-février 1916, que l’on craignait « une attaque avec tanks », il est pris en flagrant délit. Des tanks allemands à cette date ? C’est un des éléments qui oblige à regarder ce témoignage avec méfiance.

Rémy Cazals

*Paul Mencier, Les cahiers de Paul Mencier, 1914-1919, La Grande Guerre au jour le jour, Villebois, édition La Plume du Temps, 2008, 306 p.

Grelet, Louis (1885-1965)

Ce théologien, philosophe et égyptologue autodidacte, fut également marqué dans sa vie par la guerre de 1914-1918. Il était né le 14 mai 1885 au Louverot (Jura), avait été réformé en 1905, mais reconnu apte en 1914. Après une instruction rapide à Besançon, il se retrouve sur le front en mai 1915 en Artois, au 158e RI, se demandant : « Pourquoi cette guerre, Grand Dieu ! Pourquoi ce massacre d’hommes qui ne demandent qu’à vivre, qui ont des projets d’avenir, et qui brutalement, contre-nature, disparaissent de la surface de la terre ? » Il est surpris de voir que la population continue à vaquer à ses occupations près de la ligne de feu, dans les mines et les champs. Quant aux soldats : « Il me semble tels étaient ces hommes dans la vie civile, tels ils demeurent dans la vie militaire. Ils ne s’intéressent que très peu à la guerre elle-même ; ils songent surtout aux occupations qu’ils avaient dans le civil, et leurs conversations roulent principalement sur ces deux seuls sujets : l’amour et le vin. » Il découvre la boue, le dédale des boyaux, les cadavres, l’odeur et les grosses mouches bleues : « Ce qu’est la guerre actuelle, personne ne peut se l’imaginer s’il n’en a pas été le témoin. Les mots sont impuissants à faire voir ce qu’elle est ; les photographies elles-mêmes sont des choses mortes ; il faudrait le cinématographe, et encore il y manquerait un élément essentiel : le son. […] Ce n’est pas de l’héroïsme qu’on nous demande à nous autres soldats, c’est du surhumain ; et on peut en dire autant des soldats allemands. » On vit sous les obus, on ne tire presque pas de coups de fusil et, au 8 juillet, Louis Grelet écrit qu’il n’a pas encore vu le moindre Allemand. Les soldats critiquent les chefs et les communiqués officiels : « En les lisant, on ne se rend pas compte du travail énorme qui se fait dans toutes les parties du front. Dans les boyaux qui conduisent aux tranchées de première ligne, c’est, pendant toutes les nuits, un va et vient perpétuel. Là on ne peut employer ni voiture, ni automobile, ni chemin de fer. On ne peut employer que l’homme. Et il faut porter à dos des sacs de grenades, des sacs de cartouches, du fil de fer, des piquets, de l’eau, des vivres, descendre les blessés et les morts. C’est un travail fantastique. »

Septembre 1915, l’offensive se prépare. Pour Louis Grelet, le mot « offensive » signifie « grand massacre ». Et il aura raison. Le 12 octobre, il note : « Nous apercevons à trente mètres devant nous un bras qui se lève tenant un béret cerclé de rouge. C’est un blessé allemand qui s’est traîné jusque là. Le sergent Lavier va le chercher et le ramène sur son dos, puis des brancardiers viennent et l’emportent. » En décembre, comme l’ont montré Louis Barthas et tant d’autres, l’ennemi est la pluie avec sa conséquence, la boue dans laquelle on s’enlise. Les tranchées sont inondées, le travail ressemble à celui des Danaïdes. Une entente tacite s’instaure, on se montre à découvert, on échange des cigares et de la nourriture, et des paroles de sympathie. En même temps, on se méfie, mais un geste prouve la sincérité des Allemands : pour marquer la fin de la trêve, une mitrailleuse allemande tire en l’air au lieu de faucher une compagnie effectuant une relève à découvert. Le général de division fait lire une note qui signale le passage à l’ennemi de deux sergents, deux caporaux et douze hommes. Le déserteur connu de Barthas n’était donc pas le seul.

En février 1916, c’est Verdun où Louis Grelet assiste à un premier bombardement aérien, et où « les 305 tombent comme ailleurs les 77 ». La marche sur le verglas provoque de nombreuses chutes, « heureusement ou malheureusement sans me faire de mal », remarque notre soldat. Et il faut continuer sous les obus et parmi les cadavres. Les hommes sont épuisés, mais ne sentent plus leur fatigue lorsqu’ils sont relevés, tant ils sont contents de s’éloigner « de ces lieux maudits ». Mais il faut y retourner. Sergent le 22 mars, Louis est blessé le 31 par une balle qui lui traverse le sein droit, et capturé par les Allemands qui le soignent bien : « Dans l’après-midi, une ambulance attelée de deux chevaux vient prendre les blessés qui attendent au poste de secours. On installe à l’intérieur sur des brancards les plus gravement atteints ; puis un infirmier me fait monter sur le siège du conducteur et, entre le conducteur et moi, il fait asseoir un de ses compatriotes qui a les deux yeux crevés, du moins meurtris et clos. Ce dernier demande qui est à côté de lui. Son camarade lui répond : « Franzose. » L’aveugle a un mouvement de recul, mais sur quelques mots de son camarade, il se tient tranquille. Je passe même mon bras sous le sien pour nous soutenir mutuellement et, nous agrippant à l’étroite banquette, nous partons à travers champs. Car, de ce côté-ci comme du nôtre, les routes sont constamment balayées par l’artillerie. » Si le récit de la capture est détaillé (comme celui de Fernand Tailhades, par exemple), les notes sur la vie en Allemagne sont très brèves et limitées à quelques jours de novembre 1918 avec des allusions à la révolution. On aurait aimé là-dessus de longs développements, mais le prisonnier pensait vraiment à autre chose, à son retour en France, et on est bien obligé de dire qu’on le comprend.

Rémy Cazals

*Texte transcrit par Denis Chatelain et publié à Paris, éditions La Bruyère, sous le titre Dix mois de front (juin 1915-mars 1916), 2008, 104 p.

Tropamer, André (1893-1968)

Ce simple soldat est issu d’une famille bordelaise de magistrats, ce qui lui vaut d’être accueilli à la popote d’un commandant de sa parenté, et de disposer d’un appareil photographique. Il a constitué après la guerre un recueil de 200 tirages sur papier (photos prises en secteur calme) complété par un texte intitulé « Itinéraire », rédigé sur 18 feuillets, qui décrit brièvement les conditions de vie d’un agent de liaison. Le fonds, qui appartient à Bernard Sargos, est présenté avec trente reproductions par Damien Becquart dans La Lettre du Chemin des Dames, n° 25, 2012.

Le 14 mars 1915, André Tropamer rejoint le 127e, un régiment du Nord où il est mal accueilli ; son baptême du feu date du 5 avril en Woëvre. Il se trouve ensuite en Champagne, dans l’Aisne, à Verdun et dans la Somme : « Que de places vides dans nos rangs », constate-t-il, le 9 septembre 1916. Au début de 1917, son régiment approche du Chemin des Dames. Le 16 avril, il ne livre que des notes laconiques, mais évocatrices : « Les deux premières lignes boches sont aisément franchies mais nous sommes arrêtés, avec de lourdes pertes, sur la troisième, à 600 m. à peine de notre base de départ – Désordre et confusion inouïs parmi les morts, les blessés râlants et les tirailleurs sénégalais, nos voisins de gauche, qui courent en tout sens, ayant perdu la tête dans le vacarme – Liaison des plus dures et des plus périlleuses à assurer. » Une précision, le 22 avril : « Neige et pluie abondante qui transforme le terrain en un lac de boue où l’on enfonce au-dessus des genoux. Pour assurer la liaison – et combien lentement – je dois retirer avec les mains chaque jambe, l’une après l’autre, de la boue, et cela sous des rafales d’obus. »

Dès que possible, il revient à des préoccupations pacifiques : écouter le chant des rossignols, photographier ses camarades, apprivoiser une pie, un geai… Au printemps 1917, il n’occulte pas les mouvements de révolte des Russes qui hurlent « Nicolas kaput », mais aussi des Français : « Au camp de Mailly, manifestation quasi-révolutionnaire parmi les troupes qui s’y trouvent. Aucune répression. J’en suis stupéfait ! » Et lorsqu’il revient de permission en train, le 21 juin, il se tient à l’écart du mouvement contestataire en précisant qu’il le désapprouve.

Rémy Cazals

Isaac, Jules (1877-1963) et Laure

Les volumes du fameux cours d’histoire « Malet-Isaac » constituent un véritable monument. L’opération fut lancée par Albert Malet ; Jules Isaac y participa dès 1909 et en prit la direction après la mort de son collègue, tué en Artois le 25 septembre 1915. Jules Isaac était né le 18 novembre 1877 à Rennes où son père, officier, était en garnison. La famille, juive détachée de la religion, avait ses racines en Alsace et en Lorraine. Dans la formation de l’historien, l’affaire Dreyfus joua un grand rôle, de même que ses relations avec Péguy et les Cahiers de la Quinzaine. Agrégé en 1902, Jules Isaac se maria la même année. Il avait deux enfants en 1914 lorsqu’il fut mobilisé au 111e RIT. L’Association des Amis de Jules Isaac conserve 1800 lettres écrites du front par l’historien, ainsi que quelques centaines de sa femme Laure, des carnets et un texte de réflexion de 1917 après sa blessure. Pour conserver au livre publié en 2004 une dimension raisonnable, il a fallu effectuer un choix, toujours regrettable, mais indispensable. On peut consulter les originaux à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence.

Le régiment territorial, terrassier et chemineau plus que combattant, se trouvait dans l’Aisne en octobre 1914 lors de l’arrivée de Jules Isaac sur le front ; en Champagne d’avril 1915 à mai 1916 ; puis à Verdun où le sergent Isaac devient observateur détaché dans l’artillerie. Il est blessé sous un bombardement fin juin 1917 et, dès lors, avec la satisfaction profonde d’avoir survécu, il ne reviendra pas au front. La description des conditions de vie des poilus est sans surprise. La boue est la « pire ennemie » ; le nettoyage des tranchées consiste, dans le premier sens du terme, à les dégager des cadavres et des débris de toutes sortes, à rendre les boyaux praticables. Il décrit « cette impression de captivité et d’étouffement à rester là des heures et des jours prisonniers entre deux murs de terre sans aucun horizon » ; la tension nerveuse qui résulte du danger ; « les longues heures de veille dans la nuit noire ». « Heureusement, écrit-il le 24 décembre 1914, ce qui nous sauve, c’est le tempérament français, bon enfant, une gaieté de caractère qui tient lieu de ressort moral, le mot pour rire… » Le 29 juin 1915, il note encore l’extraordinaire capacité des hommes à s’adapter. Le 21 septembre 1916, il doit avouer : « Vraiment l’effort qu’on nous demande est presque au-dessus des forces humaines. » Cette notion de la durée d’exposition au danger sur l’évolution du « moral », Jules Isaac la reprendra dans son compte rendu de Témoins de Norton Cru. Les scènes de trêves tacites (par exemple le 10 décembre 1915, le 16 avril 1916, le 1er février 1917) ne changent rien au fait qu’il faut détruire le militarisme allemand, puis tous les militarismes, tandis que, au fil du temps, grandit la haine des embusqués et des bourreurs de crânes, souvent les mêmes individus. Le 6 juin 1917, l’historien constate dans sa propre pensée et celle des autres « cette réalité profonde qu’est l’intense désir de la paix dont les masses sont animées partout ». La révolution russe est une réaction contre les horreurs de la guerre. En France même, la paix revenue, les poilus feront un grand nettoyage.

Concernant les individus, Jules Isaac est d’abord très favorable à l’évolution de Gustave Hervé en faveur de la défense nationale, puis il se détache de lui. Henry Bordeaux et Louis Madelin produisent une « vérité pour salons académiques et sacristies distinguées ». Lavisse, « solennel » et « décevant », est coupé des réalités. Dans un texte d’après-guerre, Isaac écrit : « Pour l’historien, ancien combattant, nul devoir plus urgent, plus impérieux, que de prendre à bras-le-corps l’imposante, complaisante histoire officielle qui déjà s’employait à masquer trop d’écœurantes vérités ; nulle entreprise plus nécessaire, plus salubre que de mettre en pleine lumière les réalités de la guerre, et, par delà une victoire illusoire, la précarité de la paix. » (On songe au Plutarque a menti de Jean de Pierrefeu, voir ce nom.) Il n’est pas surprenant qu’il ait donné un long compte rendu très favorable du livre de Norton Cru dans une prestigieuse revue d’histoire, et qu’il ait entrepris une recherche sur les origines de la guerre montrant que, à côté de la responsabilité des empires centraux, il fallait bien dire que Poincaré n’avait pas eu une grande volonté de paix (thèse qui lui valut bien des ennuis). Après la Deuxième Guerre mondiale et l’assassinat de sa femme et de sa fille par les nazis, Jules Isaac écrivit encore un pamphlet sur les classes dirigeantes complices d’Hitler (Les Oligarques), et des travaux sur les racines chrétiennes de l’antisémitisme qui lui attirèrent encore des animosités. Dans la conclusion de sa biographie de Jules Isaac, André Kaspi cite ces paroles de son personnage : « J’ai une réputation de bagarreur. Je suis un vieux dreyfusard. La vérité est devenue ma règle d’or, la libre et scrupuleuse recherche de la vérité, la loi de ma vie. Somme toute, je crois que j’ai été un bagarreur assez fraternel. »

RC

*Jules Isaac, Un historien dans la Grande Guerre, Lettres et carnets 1914-1917, introduction par André Kaspi, présentation et notes par Marc Michel, Paris, A. Colin, 2004, 310 p., illustrations.

*André Kaspi, Jules Isaac, Paris, Plon, 2002, 258 p., illustrations.

*Jules Isaac, « De la valeur des témoignages de guerre », Revue historique, janvier-avril 1931, p. 93-100, cité par Frédéric Rousseau dans sa réédition critique de Témoins de Jean Norton Cru, Presses universitaires de Nancy, 2006.

Vonet, Bertrand (1895-1976)

Ce jeune homme qui arrive sur le front à 20 ans en 1915, au 412e RI, est né à Céré-la-Ronde (Indre-et-Loire) le 5 juillet 1895 dans une famille de vignerons. On a retrouvé les lettres qu’il adressait à sa sœur et à son beau-frère, horticulteurs à Montrichard (Loir-et-Cher). Elles contiennent les aspects qui reviennent habituellement dans les correspondances des fantassins non-gradés : la boue et les marches épuisantes ; les rats et les poux ; les exercices stupides à faire au « repos » ; la nourriture qui laisse parfois à désirer (« je suis bien sûr que les cochons chez nous mangent des meilleures pommes de terre »). Il déteste les embusqués, et les discours patriotiques lui donnent le cafard : « Vous pouvez dire au voisin Masset qui est si patriote qu’il y a de la place pour lui, car depuis deux jours, il a dû en tomber quelques-uns. » Il évoque « la bonne blessure » et la « tranquillité » de ceux qui sont morts : « On s’aperçoit que ceux morts sont bien tranquilles, puisqu’il faut y passer tous les uns après les autres, il vaut mieux de suite que plus tard ; moi je n’ai espoir qu’à une bonne blessure pour pouvoir tirer quelques mois à l’intérieur. » Le rapport au « pays » reste fort : « il faudra que vous me disiez si les vignes sont belles » (6 juillet 1915) ; et cette évocation même fait grincer des dents : « Et au pays, que se passe-t-il ? Les vignes doivent commencer à pousser ; tâchez de nous faire du pinard un peu meilleur que celui qu’ils nous donnent en ce moment, je ne sais pas où ils le fabriquent mais il est presque imbuvable » (28 avril 1917).

On les aura !

Dans ce registre de la révolte, Bertrand Vonet a des expressions originales. Dès octobre 1915, il pense que le manque de pain va peut-être entraîner la fin de la guerre et il s’en réjouit. Le 15 février 1916, il félicite ses correspondants de la naissance d’une nouvelle petite nièce : « Heureusement que c’est une fille, au moins comme ça on ne pourra pas l’envoyer à la Boucherie quand elle aura 20 ans. » En juin 1917, il signale qu’il lit de « petits bouquins néo-malthusiens » que son lieutenant lui conseille de cacher : « comme il vient souvent des officiers supérieurs, c’est pas la peine qu’ils nous jugent mal. » Il emploie systématiquement le pronom « ils » pour désigner ceux qui commandent : « De la façon que ça va, ils veulent faire tuer tout le monde. Car, vous savez, à présent pour gagner 2 à 3 km de terrain c’est la perte de plusieurs milliers d’hommes ; il y a que celui qui le voit tous les jours qui peut s’en rendre compte. » Ce comportement est une véritable trahison : « Depuis le début, il n’a pas été un seul jour où nous avons pas été trahis. On nous a fait massacrer comme des mouches pour l’avancement de nos grands officiers supérieurs, et encore en ce moment [26 novembre 1917] plus un général fait zigouiller de Poilus, plus il a de succès. Si tous les sacrifices que nous avons faits depuis le début avaient été bien exploités, les Boches ne seraient plus chez nous, mais tout au contraire quand l’on voyait qu’ils voulaient fléchir, on s’empressait bien vite de ne pas leur faire trop de mal car on a beau dire, les Boches sont des hommes comme d’autres et il a été un certain moment qu’on aurait bien pu les trouer d’un côté ou de l’autre. » Il joue à plusieurs reprises sur l’expression « On les aura ». Le classique « On les aura… les pieds gelés » (20 février 1916) est suivi de « On les aura… les poux dans la chemise » (25 février), « On les aura… les jambes coupées » (4 juillet), « On les aura ? mais si c’est quand tout le monde aura la gueule cassée, ce n’est pas la peine » (16 juillet), etc. En mars 1917, Bertrand envoie le texte de la « chanson du 412e d’infanterie », qui a pour titre « On en a marre » et qui réclame « vivement la paix » après avoir critiqué « les embusqués de l’arrière » qui « n’ont pas peur de faire la guerre » : « Ils n’ramènent pas leur sale gueule au créneau / Ils n’font pas les corvées dans tous ces sales boyaux. »

Si la révolte est l’aspect dominant de ce témoignage, il est également riche de notations diverses. On peut dire ce que l’on veut de la frugalité et de l’endurance du monde paysan d’avant 1914, mais c’est à la guerre que plusieurs ont découvert la faim : « On est souvent obligé de se mettre une belle ceinture. Je ne croyais jamais venir à 20 ans et être obligé bien souvent d’aller me coucher avec la faim » (13 octobre 1915). L’information sur les divers secteurs circule d’un régiment à l’autre. Au moment de partir pour la cote 304, le 22 mai 1916 [voir aussi Louis Barthas], les poilus du 412 savaient « qu’il n’y avait plus de tranchées, tout était démoli par le bombardement et que l’on était obligé de se fourrer dans les trous d’obus ». Et les survivants allaient pouvoir, à leur tour, transmettre le renseignement : « C’est avec un grand soulagement que je vous fais ces deux mots aujourd’hui [16 juin 1916] car vraiment je viens d’une fournaise où je ne croyais pas en sortir. […] Nous sommes revenus morts de fatigue. Nous avons fait 7 jours de 1ère ligne sous la pluie, et comme tout est retourné par les obus il fallait être du matin au soir allongés dans la boue. » Mais il peut y avoir aussi quelques « filons », ainsi fin 1916, lorsqu’il devient « tampon » d’un lieutenant, et surtout lorsque celui-ci, désigné pour suivre un stage, l’emmène avec lui : « Où je suis, j’y tiendrais jusqu’à la fin de la guerre » (28 avril 1917). Au repos, en août 1917, il rencontre des Américains « qui arrivent avec les poches pleines de pognon [et] sont bien vus partout ».

Il reste que l’expérience de la guerre fut terrible pour Bertrand Vonet, et que sa réflexion le conduisit à s’intéresser au journal L’Humanité et aux réunions syndicales, l’année de sa démobilisation (lettres des 29 juin et 18 juillet 1919). Marié en avril 1920 avec une couturière, fille de cultivateurs, il eut deux filles qui ne participèrent donc pas aux combats de 1940. Il est mort dans son village natal le 3 mai 1976.

RC

*Lettres conservées par Jacques Moriceau.

Cuzacq, Baptiste dit « Germain » (1886-1916)

1. Le témoin

Baptiste Cuzacq (ou Cuzac) dit Germain est né au lieu-dit Lagraulet à Geloux dans les Landes. Il est le 4e de neuf enfants d’une famille de métayers gemmeurs d’origine plébéienne et dont le père est analphabète. Il quitte l’école de son village à 11 ans mais continue sa scolarité par des cours du soir et acquiert ainsi une bonne instruction primaire, l’enrichissant d’une passion pour la lecture encouragée par les instituteurs du village. Il travaille donc très tôt au champ et à la forêt avant, en 1906, de faire deux ans de service militaire au 144e RI à Bordeaux, puis deux périodes de réserve en 1910 (28 jours) et en juin 1914 (17 jours). Vers 1910, il reçoit de son père la direction de la métairie et se marie en octobre 1912 avec Anna Labarrère, née en 1893. Il a une fille, Julia, née en octobre 1913, qui vient agrandir un foyer où se côtoient déjà 11 personnes pour trois générations d’une même famille. Le 6 août 1914, il quitte sa ferme et rejoint le 234ème R.I. de Mont-de-Marsan où il est affecté et meurt le 3 septembre 1916 à Fleury-devant-Douaumont.

2. Le témoignage

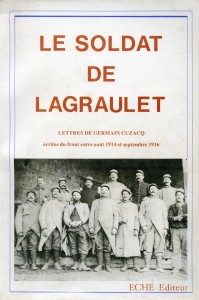

Cuzacq, Germain, Le soldat de Lagraulet. Lettres de Germain Cuzacq écrites du front entre août 1914 et septembre 1916. Toulouse, Eché, 1984, 156 pages.

Baptiste Cuzacq, dit Germain, a 28 ans à la déclaration de guerre et se voit affecté à la 22e compagnie du 234e R.I. de Mont-de-Marsan, réserve du 34e d’active. Ce 13 août 1914, après un voyage en train depuis les Landes, il débarque à Nancy sous les vivats de la foule et prend à pied le chemin du front, vers son baptême du feu dont il ne témoignera pas « à chaud ». Pourtant, la prise de contact du 234ème avec les réalités d’une guerre qui tue est terrible. Jeanty Dupouy, autre « pays » rapporte « une certaine émotion » à défaire les paquets de cartouches devant Delme, en Lorraine allemande. Après avoir essuyé quelques balles, c’est la retraite jusqu’au Grand Couronné de Nancy où les poitrines se redressent et font à nouveau face à l’ennemi. Germain quant à lui écrit sa première lettre le 9 septembre. Les grands affrontements de la bataille des frontières sont passés et aucun sentiment ni aucune nouvelle alarmiste ne transpire alors. Il va rester sous les monts du Grand Couronné jusqu’au 18 juin 1915 et n’envoyer à sa famille que des nouvelles apaisantes d’un front calmé dans lesquelles il tente d’exercer malgré les distances son rôle de chef de famille. Ce premier hiver de guerre est rude dans la forêt de Champenoux ; la santé se maintien mais les tranchées sont humides et sentent mauvais. L’hiver passe, les beaux jours reviennent, monotones sous la voûte d’artillerie.

Le 18 juin 1915, le régiment quitte le secteur de Champenoux pour celui, plus terrible, du bois du Zeppelin dans le secteur de Lunéville. Le 28, il écrit : « il y a dix jours que nous sommes sous un bombardement continuel ; nous occupons des bois et des marais où, nuit et jour, il faut se retrancher et se battre sans jamais avoir de repos afin de se garantir un peu des projectiles. Nous avons aussi fait une attaque. Le hasard m’a sorti encore sain et sauf jusqu’ici » page 63). C’est enfin l’aveu des souffrances de guerre. Le 7 juillet, il avoue « je vous assure que j’ai bien eu besoin ces jours-ci de ce que vous m’avez envoyé ; autrement, je ne vivrais plus » (page 65), le bombardement et la maladie transparaissent enfin de ces lettres jusqu’alors familiales et presque détachées de la guerre.

Le 11 juillet, il regagne le secteur de Laneuvelotte, plus calme, avant de faire une courte apparition dans les Vosges, du côté de Fraize, jusqu’au 3 août, et de revenir aux avant-postes devant Nancy à l’entrée de l’hiver.

Le 13 janvier 1916, il part pour sa première permission au cours de laquelle il retrouve les siens, dont sa fille Germaine qu’il n’avait pas vue depuis 17 mois.

En février 1916 s’allume à quelques dizaines de kilomètres de Nancy la formidable bataille de Verdun. Le 28 février, le 234e reçoit l’ordre d’occuper le Bois Chenu entre Châtillon et Moulainville. Les tranchées sont « des trous que nous avons faits dans la terre sans être recouverts. Nous sommes toujours sous l’ouragan de feu et d’acier et les Allemands nous envoient aussi des gaz suffocants » (page101). De plus, Germain Cuzacq souffre à nouveau de diarrhées, accentuées par un temps épouvantable. Il tient grâce au renfort moral de sa famille et des colis, nombreux, qui sont le lien entre l’arrière et l’enfer. Le 22 juin, après une courte période de repos, le régiment remonte en première ligne au Réduit d’Avocourt, sur la rive gauche de la Meuse. Ce séjour va dépasser en épreuve ce qu’il a connu jusqu’alors de la guerre. Exténué de fatigue lors de la « simple » montée en secteur, pataugeant dans 20 centimètres de boue au fond de la tranchée, paysage lunaire constamment arrosé de tout ce que l’artillerie prodigue en projectiles, le soldat de Lagraulet voit tomber autour de lui les copains, morts, blessés ou malades. La bataille de Verdun ne cesse pas d’intensité et le 29 août, le 234e est engagé devant Douaumont, dans ce que fut Fleury, autre fournaise. Pressent-il sa mort le 27 août, lorsque arrivé en secteur il prend toute disposition pour que les copains préviennent sa famille : « Alors par les uns ou par les autres, vous pourrez toujours avoir des nouvelles en cas d’accident… » (page 138).

Le 2 septembre, il écrit : « Ma santé est toujours bonne (…). Sommes ici pour le quatrième jour ; nous ne savons pas quand nous serons relevés, nous avons toujours des pertes énormes » (page 142). Le lendemain, Baptiste Cuzacq meurt à son tour dans le charnier perpétuel, laissant à sa femme et à ses deux enfants la dernière lettre comme ultime souvenir d’un mari et d’un père.

Deux annexes commentent certaines des lettres de Germain Cuzacq telle celle faisant référence à une volonté gouvernementale de favoriser la natalité, soulevant pour les soldats l’indignation du spectre de la chair à canon et de la débauche des femmes restées au pays ou celle semblant parler de fusillés énigmatiques au 234e RI. Enfin, l’histoire du trésor que représentent ces quelques 400 lettres rappelant au lecteur comme à l’historien la possibilité de verser au patrimoine commun et à l’immortalité les histoires intimes de chacun de ces héros.

3. Résumé et analyse

Pierre et Germaine Leshauris, la fille de Germain, présentent cette histoire du jeune Landais de Lagraulet dans une courte notice biographique qui démontre l’origine plébéienne de ce fils de métayers-gemmeurs passionné de lecture. Ils commentent et enrichissent 400 lettres en les amorçant pour la période du 1er au 13 août 1914. Une correspondance intime, très personnelle, entre un mari et sa femme où la guerre, si elle est omniprésente, est secondaire et peu décrite par ce métayer-gemmeur très soucieux de ses affaires et de sa famille restées au pays. C’est également l’édition de témoignages également rares des soldats landais, discrets et besogneux qui sont venus mourir aux frontières du nord, pays si lointains dans une guerre incompréhensible pour ces paysans, comme l’est la signification du glas qui sonne à l’église de Geloux le 1er août 1914 (page 11).

L’ouvrage est opportunément présenté et enrichi par Pierre et Germaine Leshauris de témoignages de quelques autres soldats du 234e RI tels les extraits du journal, intéressant et intense, de Jeanty Dupouy du Meysouet, le témoignage oral de Jean Sady et la correspondance d’autres membres de la famille Cuzacq qui comblent les vides épistoliers et annoté de quelques commentaires généraux ou techniques. Ceux-ci portent sur des sujets aussi divers que le repeuplement et le sentiment du soldat, qui le voit comme une incitation à la débauche des femmes restées à l’arrière (page 145), la légende des gendarmes pendus à des crocs de boucher à Verdun (page 146) ou l’histoire de Herduin et Millan, fusillés sans jugement (page 147). Ce livre représente au final un exemple correct de présentation de ces archives familiales indispensables pour parfaire la connaissance sociologique de la Grande Guerre.

Le livre est aussi abondamment illustré de clichés généraux mais également de photographies tirées d’archives iconographiques présentant le 234e en secteur. Elles sont reportées hors pagination. Quelques cartes précisent les lieux d’affectation de l’unité mais, dessinées à main levée, leur précision est discutable (dans les Vosges, le col de la Chipotte est par exemple confondu avec le col du Haut-Jacques (page 69).

L’ensemble présenté est d’honnête qualité, quelque peu desservi par une illustration médiocre. Le régime d’annotation avec renvoi en fin de chapitre est peu clair et fastidieux à la recherche, page à page, car non indiqué. Celles-ci eurent pu être reportées en bas de page, présentation plus lisible. On note également de nombreuses fautes typographiques et de relecture, surtout vers la fin de l’ouvrage et également quelques erreurs géographiques dans l’étude des parcours de l’unité. Malgré ces errements, « le Soldat de Lagraulet » peut apparaître comme un ouvrage d’intérêt pour l’étude des soldats landais dans la Grande Guerre au cours de la période d’août 1914 à septembre 1916.

Plusieur éléments sont à retirer de l’étude de cette correspondance majoritairement consacrée aux relations familiales et civiles de Germain Cuzacq et de sa famille et à la survivance quotidienne. L’auteur replace dans le contexte les mille petites choses et actes du quotidien du soldat. L’ouvrage en est ainsi riche d’enseignements sociologiques sur la vie du poilu. Le 12 août 1914, lors du trajet vers le front, Germain écrit : « En cours de route, des officiers nous annoncent que la guerre a déjà fait beaucoup de blessés mais peu de morts » (page 16). Il rapporte ainsi d’emblée le bourrage de crâne, qu’il connaît avant même l’arrivée au front et l’espionnite, avec l’arrestation d’une femme qui faisait des signaux aux Allemands (page 21). Il est aussi confronté à la sévérité disciplinaire de ses cadres (pages 35 et 36) dont il ne partage pas les mêmes conditions de vie : « Il ne faut pas comparer notre existence à celle des officiers parce qu’ils ont tout ce qu’ils veulent. Vous ne pouvez pas vous figurer les tenues fantaisies qu’ils ont à leur disposition et don t ils se servent jusqu’aux postes les plus avancés. Quant à leur nourriture, la plupart de ces messieurs n’ont jamais été aussi bien nourris avant la guerre » (page 95). Il confessera plus loin qu’il en profite un peu toutefois (page 113). S’il mange de la « viande congelée depuis 10 ans » (page 37) au début de la campagne, il trouve anormal de devoir jeter du pain, délivré en trop grande quantité (page 54). Il évoque aussi le « singe », « viande de bœuf cuite assaisonnée dans de petites boîtes en fer battu de 300 grammes » (page 64). La nourriture restera une préoccupation permanente tout le long des courriers. Le colis est primordial ; celui du premier noël de guerre vient des « familles riches » (page 38), les autres auront une telle importance dans le moral des hommes qu’il en dit : « autrement je ne vivrais plus » (page 65). Par contre, Cuzacq fustige l’alcool, le « Chicogno » (page 134). Le sac est aussi important ; la perte du sien, pulvérisé par un bombardement est un petit drame qui touche à l’intime comme au fonctionnel (page 85).

Comme beaucoup, il s’étonne du peu de malades en regard des conditions climatiques à la tranchée (page 41). Il parle beaucoup de son uniforme, du pantalon rouge râpé (page 40) bientôt remplacé, le 6 février 1915, par la tenue bleu horizon dite « grise » ainsi que le képi (page 43), nouvelle tenue dont il déplore la médiocre qualité (page 48). Il trouve moins cher et moins fastidieux de donner ses vêtements à laver (pages 44 et 50). L’hygiène et la maladie font également partie de ses préoccupations et les petits trucs sont rapportés comme le camphre respiré dans un mouchoir contre les épidémies (page 45) ou sa lutte contre la boue par l’adjonction d’une tige tibiale en cuir, serrée à la cheville (page 112). Cette boue « que personne ne peut se figurer ce que c’est que celui qui s’y trouve, c’est abominable » (page 127).

Il raconte finalement peu ses combats, redoutant l’attaque « à la fourchette », la baïonnette, (page 49) et parle peu de l’ennemi. Le 7 1915, il en dit : « Nous avons le droit d’envoyer certains objets allemands comme souvenirs mais comme ils sentent si mauvais, je ne m’en suis pas occupé » (page 65).

Index des localités, dates (et page) du parcours suivi par l’auteur :

1914 : Mont-de-Marsan, 1er août (11), Tours, 11 août (16), Troyes à Nancy, 12 août (16), Villers-les-Nancy, 13 août (17), Lenoncourt, 15 août (19), Cercueil, Velaine, Brin-sur-Seille, forêt de Gremecey, Fresnes, Delme, Puzieux, 19 août (20), Donjeux, forêt de Gremecey, 20 août (21), Pettoncourt devant Moncel, Mazerulles, Laneuvelotte, Seichamps, Vandœuvre, 21 août (22), Plateau de la Rochette, Ecuelle (ferme de Quercigny, ferme du Cheval Rouge), lycée de Bosserville, Faulx, 22 août -14 septembre (23), Dommartin, 18 septembre (29), Laître-sous-Amance, 5-9 octobre (30), Lay-Saint-Christophe, 15 octobre (30), forêt de Champenoux, 18 octobre (31), Lay-sous-Amance, 28 octobre (32), Velaine-sous-Amance, 3-14 novembre (32), Lay-sous-Amance, 14 novembre (33), Laneuvelotte, 3-14 décembre (35), Brin-sur-Seille, 18 décembre (36), forêt de Champenoux, 19 décembre (36), Laneuvelotte, 20 décembre (37), Etang de Brin-sur-Seille, 21 décembre (37).

1915 : Laneuvelotte, 3 janvier (38), Mazerulles, 21 janvier-10 avril (41), Réméréville, 11 avril (49), Champenoux-Mazerulles, 21 avril-2 juin (50), Laneuvelotte, 2 juin-16 juin (55), Courbesseaux, 17 juin (61), forêt de Mondon (sud-est de Lunéville), 18 juin (61), Bois du Zeppelin, 20 juin (62), Reillon, 21 juin (62), Bois Sans Nom-Bois Noir, 23-30 juin (62), Domjevin, 1er juillet (64), Veho-Leintrey, 2-7 juillet (64), Marainviller-Laneuvelotte-Bouxières-aux-Chênes, 8-18 juillet (66), Fraize, 22 juillet-1er août (68), Laneuvelotte, 4-9 août (70), Quercigny, 9 août-4 septembre (71), Bouxières, 5 septembre (74), Mazerulles, 10 septembre-18 octobre (75), Bouxières, 24 octobre-6 novembre (79), Velaine-sous-Amance, 7-28 novembre (80), Quercigny-Lanfroicourt-ferme Candale, 29 novembre-14 décembre (83), Laneuvelotte, 16 décembre-11 janvier (86).

1916 : Bouxières, 12 janvier-25 février (89), Bouxières-Silmont (Meuse), 27 février (99), Bois-Chenu-Chatillon-sous-les-Côtes-Moulainville-camp de la Béole, 28 février-5 mars (100), Camp de la Chiffour, 6-29 mars (102), Moulainville-Basse, 29 mars-25 avril (106), Canal de l’Est entre Dieue et Haudainville, près de Dugny, 26-30 avril (113), camp de la Chiffour, 30 avril-11 mai (114), entre Eix et Damloup, 12-21 mai (116), camp de la Chiffour, 22 mai-7 juin (117), Réduit d’Avocourt-camp de la Verrière, 27 juin-19 août (125), Triaucourt-camp de Jubécourt, 19 août (137), Riancourt, 21 août (138), camp d’Avoust, 27 août (138), Fleury-devant-Douaumont, 29 août-4 septembre (138).

Yann Prouillet, CRID14-18, janvier 2012.

Pousse, Adelphe (1878–1921)

1. Le témoin

Adelphe Pousse est né le 24 février 1878 à Le Mée dans l’Eure-et-Loir. Il a fait ses études au séminaire de Saint-Cheron (Eure-et-Loir), où il entre en octobre 1891, et son service militaire dans l’infanterie en 1901-1902. Il est ordonné prêtre à son retour, en 1902 et chargé de la paroisse de Flacey (Eure-et-Loir) jusqu’en 1911, avant d’être nommé curé de Villiers-le-Morhier, petite commune de Beauce, dans le département d’Eure-et-Loir. A la mobilisation générale, il a 36 ans et il doit rejoindre la 4e section d’infirmiers du groupe de brancardiers divisionnaires (GBD) de la 85e division territoriale qui comprend les 25e, 26e, 27e et 28e RIT et rejoint Le Mans. Devant l’inaction de son emploi au front, il est affecté sur sa demande au 27e RIT le 20 mars 1915 et devient infirmier, sans formation apparemment, le 1er août suivant. En raison des pertes, il change d’unité le 28 novembre 1915 et est affecté comme soldat à la 17e compagnie du 209e RI d’Agen, affection combattante qu’il ne conservera que 90 jours pour être renommé infirmier dans cette compagnie. Ce n’est qu’au sortir des premières lignes de l’enfer de Verdun, le 16 juin 1916, qu’il pourra exercer les fonctions complémentaires d’aumônier. En effet, « le commandement de la deuxième armée française, en charge de la défense, compte aussi sur l’influence des prêtres pour maintenir le plus haut possible les capacités de résistance des troupes défendant la cité » (page 13) selon Jean-Pierre Verney, préfacier. Epuisé par un âge incompatible avec « sa » guerre, il est évacué le 18 juillet 1918 et stoppe son journal le 23 août suivant, de son lit d’hôpital pour un grave problème aux yeux. C’est affaibli qu’il rentre à Villiers-le-Morhier en mars 1919. Nommé curé de Champhol (Eure-et-Loir) au mois de novembre suivant, il y meurt le 17 mai 1921.

Pousse, Adelphe, Une soutane sous la mitraille. Carnets de la Grande Guerre d’un curé de campagne. Adelphe Pousse (1878-1921). Jaignes, La Chasse au Snark, 2000, 203 pages.

Le préfacier nous informe en exergue que le texte publié a été « réécrit par l’abbé Pousse, au retour de l’hôpital militaire, d’après le carnet qu’il a tenu » (page 18) du début d’août 1914 au 23 août 1918. Ses premières lignes sont : « J’étais bien loin de penser, en août 1914, quand à Sin-le-Noble près de Douai, sur la table d’un estaminet, devant une chope de bière, je commençai à écrire le récit des événements dont je devais être le témoin durant la guerre que, pendant 47 mois, je les noterai fidèlement au jour le jour » (page 19). Adelphe Pousse quitte ainsi Villiers-le-Morhier « plein d’enthousiasme » (page 19) pour le G.B.D. Singulièrement tenu loin du front, dans la région de Rouen, il ne sait rien des jours tragiques d’août et de septembre 1914. Ainsi, il ne connaîtra le baptême du feu que le 26 septembre dans le secteur de Bapaume. Le 20 mars de l’année suivante, il est affecté sur sa demande à l’aumônerie militaire du 1er bataillon du 27e RIT Il est nommé infirmier le 1er août. Là, son apprentissage de la tranchée est douloureux et mélancolique.

Le 28 novembre 1915, les classes 1889 et 1888 passent dans la réserve de l’armée d’active. Adelphe Pousse est contre toute attente versé à la 17e compagnie du 209e RI Sa situation administrative est en opposition avec la loi de 1905 qui lui arroge, en sa qualité de prêtre, le droit d’être intégré dans une formation sanitaire de l’armée. Cette situation ne sera que provisoire puisqu’il réintègre le 27e RIT, 18e compagnie, trois mois plus tard.

Milieu mars 1916, le régiment quitte le Nord pour la région de Verdun. Adelphe Pousse échoue au terrible réduit d’Avocourt, sur la rive droite de la Meuse. « A partir de ce moment, son écriture s’enfle et prend de l’ampleur » (page 11). Il y connaît les bombardements incessants, la boue, les poux, des épreuves terribles pour l’homme de foi. Le 16 juin 1916, il est nommé infirmier- aumônier au fort de Regret mais la mort de l’aumônier de l’ouvrage de Froideterre va lui laisser la place le samedi 21 juillet. Dès lors, une vie nouvelle, près des hommes, s’ouvre au martyr. Elle sera sa dernière affectation car les murs de Froideterre vont se révéler une prison, sûre certes mais insalubre, saturée d’une atmosphère délétère. Là, son corps va s’essouffler puis s’épuiser lentement et le 18 juillet 1918, il est évacué vers l’arrière. Il arrive à l’hôpital temporaire 63 de Lyon le 25 juillet et termine la guerre sans revoir le front.

3. Résumé et analyse

Cet ouvrage présente le carnet de guerre atypique et remarquable d’un prêtre ballotté dans la guerre. Affecté à un groupe de brancardiers divisionnaires, il est tenu singulièrement éloigné des batailles d’août-septembre 1914 qui menacent Paris et la Marne et qui saignent pourtant à blanc les armées belligérantes. Son récit en prend la teinte d’une balade touristique commentée. Octobre ne lui trouve toujours pas d’activité combattante utile pour sa charge de brancardier ou son ministère religieux. Il souffre de cet éloignement : « n’ayant aucun journal, nous ne connaissons absolument rien » du front (page 37) et quand il lit les récits de son calvaire, c’est pour éreinter quelque peu la version « enjolivée » d’un article sur la prise de Vaux ou Douaumont dans la « Revue des Deux Mondes » du 1er décembre 1917 (page 159). 1915 aligne les jours monotones dans la tranchée et seule une affectation dans un régiment de réserve génère en lui un moment d’énervement qui ne trouble pas l’ennui qu’il connaît aux tranchées. 1916 sera pour lui l’année de la révélation, qui voit son affectation comme aumônier-prêtre au fort de Regret. Il nous offre dès lors un témoignage remarquable relatant la vie quotidienne dans les forts et ouvrages de la citadelle de Verdun et notamment celui de Froideterre. Vision rehaussée de très belles descriptions panoramiques du front à plusieurs époques de la bataille de Verdun. Il complète sa vision extérieure par une excellente et dantesque vision relatant la vie quotidienne dans les forts et ouvrages de la citadelle verdunoise.

Pousse, volontiers chercheur de solitude, dévoile ses états d’âme, dit son dégoût pour les embusqués, pour le confort des officiers, les parlementaires gueulards et s’épanche sur sa vie de reclus. Seules les lettres reçues sont sa bouée de sauvetage dans cet océan d’enfer (page 74). Comme souvent chez les autres soldats, Adelphe Pousse reste muet sur ses permissions comme il n’évoque pas non plus les mutineries de 1917. Il évoque seulement le refus d’une poignée de main à un commandant par des hommes mutés (page 169) sans que cet évènement soit rattachable à ce paradigme. Il écrit dans un style souvent parlé, peu fouillé, par phrases hachées, économes. Il témoigne ainsi excellemment comme un journaliste de la foi.

De très nombreux éléments référentiels sont à retirer de ce témoignage dans le cadre d’une étude des prêtres engagés dans la Grande Guerre mais surtout de la vision et de la vie dans les forts de Verdun. Ainsi, on trouve un bref rappel sur les territoriaux (page 7), sur le service de santé (page 8) et la levée par l’église des sanctions pour les prêtres soldats qui portent les armes et font couler le sang (page 9). Pousse décrit un Nord aux filles « précoces », aux femmes replètes (page 22), où « les enfants fument de bonne heure » (page 42), où les gens parlent un « patois incompréhensible » et où il fustige l’insalubrité générale (page 45). Il en profite pour faire du tourisme minier (page 22), braconne le corbeau (page 40) et relate le sauvetage par le génie de soldats englués dans une boue (page 42) qui avale les souliers des hommes (page 47). Il relate l’abattage par les soldats français d’un poilu se rendant aux Allemands (pages 54 et 55) mais aussi les blessés suppliant l’achèvement (page 81), une confusion des uniformes français et allemands et l’horreur du champ de bataille (pages 82 et 132). Car il participe à l’horrible tâche d’identification, notamment de territoriaux du 106ème R.A.T. surpris et assassinés par les Allemands au cours d’une avancée (page 83). Plus loin, il est révulsé par l’insalubrité du réduit d’Avocourt à cause de la souillure des cadavres et des déjections (page 91). D’ailleurs, le fort de Regret sera consigné suite à un cas de méningite cérébro-spinale (page 131). Proche du service sanitaire et de la mort, il relate le suicide au mousqueton d’un sapeur (page 108), remarque le signalement des tombes par une bouteille (page 51) et l’absence de cercueil dans les inhumations (page 55) quand elle est possible (cf. page 174 quand il décrit une collecte d’ossements). Il déplore le gaspillage récurrent constaté dans les usines bombardées, où le matériel n’a pas été sauvegardé (page 68). Peu empreint de bourrage de crâne, son témoignage relate toutefois le cas singulier d’une maison occupée à la fois par des Allemands et des Français, à des étages différents (pages 69 et 75). Bien entendu, prêtre, il éreinte à plusieurs reprises l’amoralité du soldat, ses chansons dégoûtantes ; « comme si on ne pourrait être soldat sans dire des cochonneries » (page 70). Il s’inquiète en effet du délitement moral du poilu (page 171) et, s’appliquant cette crainte à lui-même, se demande après-guerre : « A quoi serons-nous bons quand nous rentrerons chez nous ? » (page 170). Paradoxalement, il rapporte qu’un soldat a écourté sa permission de 24 heures car « il s’ennuyait chez lui ! » (page 177). Témoin de l’anecdote et du quotidien, il note qu’à Bar-le-Duc, des gosses viennent vendre du café aux permissionnaires (page 98), il s’émeut de la mort du chat mascotte du fort de Regret (page 102), il voit des prisonniers allemands coupant les blés à proximité des forts (page 108), des artilleurs à barbe jaune du fait de la manipulation de la dynamite (page 118) mais l’horreur est permanente et revient, lancinante, dans son récit, telle sa relation du dégagement de Thiaumont, dont l’intérieur n’est qu’une bouille humaine (page 143).

L’ouvrage est introduit par Jean-Pierre Verney qui expose en préface le résumé du parcours du « curé de campagne » Adelphe Pousse. Ce préambule lui permet de replacer opportunément son parcours dans l’arme territoriale, dans le service de santé de 1914 et selon ses caractéristiques d’homme d’Eglise. Ce préambule posé, Jean-Pierre Verney laisse la place à un témoignage dense, exceptionnel, mais fâcheusement servi par une présentation minimaliste, de trop nombreuses coquilles, notamment dans la toponymie, non vérifiée par le présentateur, qui s’ajoutent à une qualité d’édition médiocre. On note le manque, dans le texte original, de plusieurs pages du récit, correspondantes au mois d’août 1917 mais la qualité du témoignage justifiait cette parution malgré cette lacune dans le récit d’Adelphe Pousse ; la question de l’opportunité de publier un texte non intégral s’en trouve toutefois résolue. L’ouvrage est peu illustré et présente une carte de l’ensemble fortifié de Verdun.

Index des localités, dates (et pages) du parcours suivi par l’auteur :

1914 : Villiers-le-Morhier, le Mans, 8 août (19), le Mans, Palaiseau, Choisy-le-Roi, Wissous, Montdidier, Peronne, Cambrai, Douai, 14-18 août (20-21), Sin-le-Noble, 19 août (21), Sin-le-Noble, Cambrai, 22 août (22), Marquion, 25 août (24), Fontaine-Notre-Dame, Vis-en-Artois, 27 août (25), Hénin-sur-Cojeul, Beaumetz-lès-Loges, 27 août (25), Doullens, Frohen-le-Grand, Abbeville, 26 août (26), Bray-lès-Mareuil, Picquigny, Perrières, Bovelle, Pissy, Fluy, Quévauvillers, Sainte-Segrée, Poix, 30 août (27), Courcelles, Saint-Valery-sur-Vielle, Beaufresene, Ronchois, Morcy, Saint-Martin, 4 septembre (28), la Table de Pierre, Rouen, Darnétal, Boos, 4-11 septembre (28), la Seine, Igoville, Grainville, Frileuse, Nogent-le-Sec, 13 septembre (29), Amécourt, Puiseux-en-Bray, 14 septembre (30), Saint-Aubin, la-Chapelle-aux-Pots, Hodenc-en-Bray, la Place, Milly-en-Thérain, Courroy, 14 septembre (29), Beauvais, Crevecœur, Crocq, Saint-Fuscien, Juvignies, Rougemaison, Bonneuil, Gouy-lès-Groseillers, 16 septembre (30), Longeau, Camon, Aubigny, Cagny, 19-20 septembre (30), Saint-Gratien, 22 septembre (31), Achiet-le-Petit, Achiet-le-Grand, 25 septembre (32), Bapaume, Miraumont, Beaucourt, Serres, 27 septembre, (33), Hébuterne, ferme de Beauregard, Puisieux, 27 septembre-3 octobre (34), Bucquoy, Essart-lès-Bucquoy, Hannescamps, Bienvillers-au-Bois, Pommier, 3-9 octobre (36), Humbercamps, Gaudiempré 9-22 octobre (37), Mondicourt, Grenat, Saulty, Barly, Hauteville, Lattre, Hermainville, Aubigny-en-Artois, Mingoval, Villers-Chatel, Savy-Berlette, 24 octobre (38), Caucourt, Estrées-Cauchy, novembre-décembre (39), Mesnil-Boucher, château de la Haye, Gouy-Servins, Mingoval, 19 décembre (42).

1915 : Bois de Bouvigny, Notre-Dame de Lorette, 10 mars (47), Estrées-Cauchy, 15 mars (47), Mareuil, 20 mars (48), Saint-Aubin, Anzin, Ecurie, Etrun, café de Madagascar, 14 avril (49), Roclincourt, Sainte-Catherine, 21 avril-2 mai (50), Duisans, Agnez-lès-Duisans, Montenscourt, Wanquetin, Basseux, Beaumetz-lès-Loges, Bavincourt, Bellécourt, 3-17 mai (54), Beaumetz-lès-Loges, Doullens, 18 mai-8 juin (55), Agny, 9 juin-4 juillet (55), Wanquetin, 5 juillet (57), Arras, Achicourt, Ronville, 5 juillet-28 octobre (58-65), Agny 29 octobre-29 novembre (65-67), Sain-Laurent-Blangy, 30 novembre-31 décembre (74).

1916 à 1918 : Blangy, Warlus, janvier-février (75), Humeroeuil, 5 février (76), Saint-Pol, Romillys-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Pont-Saint-Vincent, Méréville, Burthécourt, 10 mars (79), Saint-Nicolas-de-Port, Dombasle-sur-Meurthe 10-22 mars (80), Tréveray, Nantois, Longueaux, 22-29 mars (81), Dombasle-en-Argonne, réduit, bois d’Avocourt, bois de Fé près de Brabant-en-Argonne (cantonnement) 29 mars – 16 juin (81), Verdun, Fort de Regret, ouvrage de Froideterre, 17 juin 1916-18 juillet 1918 (95-187), Belrupt, Bevaux, Souilly, Bar-le-Duc, Dijon, Saint-Jean-de-Losne, Chalon-sur-Saône, Lyon, 18-29 juillet (187-190).

Yann Prouillet, CRID 14-18, janvier 2012

Guichard, Henri (1897-1982)

1. Le témoin

Né le 14 décembre 1897 dans la Drôme, Henri Guichard est issu d’un milieu paysan, domicilié à Combovin. En janvier 1916, à 19 ans, il intègre le 111e RI d’Antibes et ne retourne à son foyer que le 2 septembre 1919. En février 1921, il épouse Alice Combe et le couple s’installe à Châteaudouble puis à Montmeyran comme agriculteurs. Trois fils naîtront de leur union. Sa petite-fille, présentatrice des carnets, indique qu’il devint après-guerre un « pacifiste acharné, un écologiste actif et un citoyen du monde convaincu » et que, en 1972, il se rend à Gross Bieberau en Allemagne, ville jumelée à Montmeyran, où il « serre fraternellement, non sans émotion, la main de quelques poilus d’en face ! ». Il meurt le 1er mai 1982.

2. Le témoignage

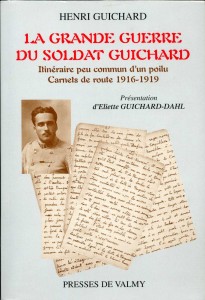

Henri Guichard, Guichard-Dahl Eliette (prés.), La Grande Guerre du soldat Guichard. Itinéraire peu commun d’un poilu. Carnets de route 1916-1919, Charenton-le-Pont, Presses de Valmy, 2000, 243 pages.

Le soldat Henri Guichard est mobilisé le 1er juin 1915 au 111e RI d’Antibes. Malade, il va d’abord connaître les hôpitaux puis les camps d’entraînement avant d’être débarqué comme divisionnaire à Froidos dans la Meuse le 20 avril 1917. Ce n’est qu’un mois plus tard qu’il arrivera en ligne, à la 15e compagnie. Il restera sous Verdun jusqu’au grand repos de fin septembre.

Deux mois s’écoulent quand, alors qu’il se prépare à remonter au front, il apprend que son régiment est de ceux qui vont devoir aider l’Italie bousculée par l’offensive autrichienne. Le 31 octobre, il arrive dans les plaines alliées pour un mois d’arrière front avant l’approche vers la zone de combat dans les montagnes du nord. Mais en fait, cette approche est avortée par une permission qui ne rendra le soldat Guichard à la guerre italienne que mi-janvier 1918, où, sur le Monte Tomba enneigé, il est placé en réserve. Au front pendant un petit mois, il est relevé par les chasseurs. Il redescend dans la vallée jusqu’au 26 mars 1918, date à laquelle « personne n’est content de quitter ce beau pays, nous avons passé de si bons jours et nous savons que si nous allons en France, c’est pour nous battre… » (page 65).

On le retrouve dans la Somme, à 11 km d’Amiens, secteur de Prouzel, le 5 avril, où il connaît l’enfer des tranchées et de la boue. Avril se poursuit en ligne, sous les gaz, le bombardement et les attaques partielles et mai la relève pour un secteur plus calme de Lorraine, devant Pont-à-Mousson.

Le 11 juin, après un retour de permission, il apprend sa nomination pour le « groupe franc » du bataillon. Non volontaire, il attribue cette « guigne » à sa jeunesse et à sa condition physique. Il inaugure quelques patrouilles sur la Seille, dans ce secteur réputé calme où il tente de monter des embuscades, parfois tragiques pour les camarades. Peu de résultats au final pour ce groupe qui sera relevé (et dissous) le 5 août par l’arrivée en secteur des Américains. Août l’envoie donc à l’ouest de Soissons où il participe aux attaques d’août devant Epagny. Frôlant la mort plusieurs fois, il est finalement blessé au pied par un éclat d’obus le 29 et échoue à Paris dans un hôpital.

Là, il renoue quelque peu avec le culte protestant dont il était par force éloigné. Il restera à l’arrière jusqu’à ce que les bruits d’armistice laissent espérer une fin prochaine de la guerre. Son retour au front l’a amené dans l’Oise mais il ne retournera pas de suite en secteur combattant car, grippé, il entre à l’infirmerie en cette fin d’octobre. Le 30, les ultimes attaques alliées le trouvent à l’est de Saint-Quentin. C’est de là qu’il participe à la marche en avant et franchit le canal en avant de Guise, sous les balles et le gaz. Les Allemands, s’ils reculent, ne sont pas encore à genou. Pourtant, il repart vers l’arrière, son bataillon étant relevé et apprend l’Armistice, le 11 novembre 1918 en matinée à la sortie de la ville de Nesle, loin du front. La guerre est terminée et Henri Guichard escompte sa démobilisation. L’heure n’a pourtant pas encore sonné et de nombreuses heures de marches vont se succéder avant l’entrée en terre reconquise qui se fera pour le soldat Guichard le 23 décembre 1918 à Saales, dans le Bas-Rhin, aux opinions très francophiles. Dès lors, il parcourt les villages d’Alsace et s’achemine au nord de Strasbourg où il voit enfin le Rhin. Il poursuit son « itinéraire touristique » quand, le 4 mars 1919, il apprend son changement d’affectation pour intégrer le 10e bataillon indochinois qui part vers l’Orient.

Après une permission, il embarque sur le « Vinh-Long » le 19 avril et accoste le 3 mai dans le port Roumain de Constanza. Il visite Constantinople, la Bulgarie, Bucarest et échoue dans le port de Varna où il devient manutentionnaire. Le 23 août, il apprend la démobilisation de sa classe, la 17. Il va rentrer alors en France, à Combovin où il retrouve son père le 2 septembre 1919.

3. Résumé et analyse

Le soldat Guichard entre en guerre tardivement et par à-coups et il reste le plus souvent le spectateur de sa propre guerre et même l’Armistice n’est pas vécu au front. Pourtant, le soldat Guichard aurait pu fournir un témoignage de premier ordre sur un parcours particulièrement intéressant et singulier. Le début de sa guerre, en 1917 est similaire à la masse mais il participe à la campagne d’Italie où il agit peu. Il rentre en France, retrouve les tranchées et est affecté dans un groupe franc, dont peu de soldats évoqueront le rôle et les caractéristiques exactes. La fin de 1918 l’entraîne à la poursuite d’une Allemagne agonisante et son témoignage se poursuit bien au-delà de l’Armistice. Là encore, cette singularité aurait pu apporter beaucoup ; il parcourt une Alsace libérée et paysanne et surtout intègre la seconde période d’Orient qui lui fait parcourir la Roumanie et la Bulgarie. Malheureusement, son parcours de guerre est trop secondaire ; il témoigne « en touriste » et sans renseigner le lecteur sur sa formation et son rôle exacts en Roumanie. Enfin, de religion protestante, il apporte sur ce point une autre singularité dans les témoignages de guerre dans la masse de témoignages d’autres obédiences.