Nous donnons ici ce compte rendu de roman par Raphaël Georges. Les auteurs du livre recensé ont voulu « témoigner » de cette façon de leur guerre.

Lorette (Robert) et Fizaine (Fernand), Frontière, Paris, Firmin-Didot, 1930, 210 p.

Robert Lorette semble originaire de la région de Château-Salins. Fernand Fizaine est quant à lui né le 25 juin 1900 à Moyeuvre et décédé à Paris le 29 avril 1966. Il est l’auteur de deux autres ouvrages plus tardifs . Les deux auteurs sont des amis d’enfance ; ils ont fréquenté le même collège à Metz avant d’être séparés par la guerre. Leur ouvrage est un roman à tendance autobiographique, un genre qui permet de s’arranger avec la réalité : « Si certains épisodes furent personnellement vécus, d’autres seulement observés, qu’importe ! », note une journaliste du Figaro, car leur ambition est de « tracer une synthèse de tous les combattants dans leur situation » . Ainsi, dans le roman, Robert Lorette devient Roland Lorquin, tandis que Fernand Fizaine prête ses traits au personnage de Firmin Margaine. Basé vraisemblablement sur leurs souvenirs de guerre, le récit contient peu de repères chronologiques. Pour les dialogues, l’écriture emprunte largement à la langue parlée et à l’argot.

Originaires de Château-Salins (Roland) et de Moyeuvre (Firmin), puis scolarisés ensemble au collège Saint-Clément de Metz, les deux personnages principaux ont grandi dans la partie traditionnellement francophone de la Lorraine annexée, où le souvenir de la France est encore largement entretenu dans les familles. Ainsi, en 1914 encore, Roland assiste avec son père au défilé militaire du 14 Juillet à Nancy. Ces deux jeunes Lorrains francophiles font donc le choix de la France dès le début des hostilités : après avoir assisté de loin à la défaite française de Morhange, Roland quitte sa famille en août 1914, à l’âge de 17 ans, décidé à rejoindre Nancy pour s’engager dans l’armée française. De son côté, Firmin tentera plus tard de mettre son plan de désertion à exécution, quelques jours avant son conseil de révision, mais devra l’abandonner au dernier moment et se résoudre à endosser « l’uniforme abhorré » allemand. Pour sa part, Roland se montre tout à la fois fier d’intégrer l’armée française idéalisée et impatient de monter au front pour en défendre les couleurs. Il n’a pas trop de mal à s’intégrer dans son régiment du Midi. Dès ses classes à la caserne de Toulouse, il tisse de forts liens d’amitié avec son camarade Brissac originaire de Haute-Garonne. Au front, il bénéficie de la sollicitude de ses camarades qui étouffent leur joie devant lui au moment de la distribution du courrier car, coupé de sa famille restée en Lorraine, soumise d’ailleurs à une surveillance étroite de la part des autorités allemandes depuis sa disparition suspecte, il est le seul à être privé de toute correspondance. Son baptême du feu, à proximité d’Arras, est très violent et lui occasionne d’emblée l’expérience de donner la mort. La dureté des combats, en particulier en 1916 dans le secteur de Verdun (bois d’Avocourt), ainsi que les rudes conditions de vie au front atténuent son enthousiasme initial et il attend bientôt les repos à l’arrière avec autant d’impatience que ses pairs. La dizaine de jours qu’il passe en permission à Marseille constitue un moment de répit particulièrement apprécié, loin des images de la guerre. Au cours d’une âpre bataille, se trouvant seul dans un trou d’obus avec un de ses proches camarades touché mortellement, il éprouve un bouleversement total lorsqu’il entend des soldats parler le patois lorrain dans la tranchée adverse. Il se produit un véritable choc identitaire : « Il pensa soudain qu’il se battait non seulement contre des ennemis, mais aussi contre des amis et peut-être même contre des frères » (p.111). Cette idée qui l’obsède le rend désormais incapable de participer activement au combat : « Dans le doute, je ne tuerai plus ». Puis une nouvelle lui parvient et renforce son trouble : il apprend que son père, volontaire dans la Croix-Rouge, a été arrêté par une patrouille française et qu’il est depuis détenu comme espion à Tours. Roland parvient à le faire libérer, grâce à l’intervention de son capitaine, mais n’en est pas moins éprouvé : cette armée, pour laquelle il était prêt à sacrifier sa vie, a emprisonné son père comme un traître. Enfin, un dernier évènement achève de le pousser dans un accès de fureur, quand il se voit traiter de « boche » par un adjudant. Complètement bouleversé par ces épreuves, il obtient de son colonel de quitter le front pour rejoindre l’Algérie, une alternative réservée aux Alsaciens-Lorrains. Il prend donc le large avec soulagement, et rejoint la caserne d’Orléans à Alger. Il y profite de meilleures conditions de vie, mais demande bientôt à pouvoir rejoindre son régiment à l’automne 1918, pour éviter de participer aux combats dans le sud-tunisien : « J’aime encore mieux crever en France ». Ainsi, il retrouve dans la joie Brissac et ses anciens camarades le 9 novembre 1918 à Pont-à-Mousson.

Le parcours militaire de Firmin est moins bien renseigné. Mobilisé plus tard, les premiers chapitres qui lui sont consacrés permettent d’entrevoir les conditions de vie des civils en Lorraine, soumis à la dictature militaire imposée dans toute l’Alsace-Lorraine. En 1916, après sa tentative avortée pour éviter l’enrôlement dans l’armée allemande en passant en Suisse, il est mobilisé dans la 2e compagnie du IXe régiment d’infanterie basé en Prusse orientale. Il vit mal sa période d’instruction, dénonçant la grossièreté et la brutalité de ses camarades et des gradés. Les Lorrains font l’objet de nombreuses tracasseries, notamment quand on les surprend à converser en français. Firmin est un jour pris à partie par plusieurs Allemands bien décidés à le passer à tabac, et ne doit son salut qu’à l’intervention de son camarade lorrain Petitmangin, lamineur dans le civil et doté d’une force incomparable. Dans une bagarre majestueuse, les deux arrivent finalement à bout des assaillants. Peu de temps après cependant, ils sont envoyés sur le front russe. Là, les auteurs brossent un tableau très noir de la situation, teinté d’une critique du militarisme prussien : « serfs des temps modernes », les soldats « ne sont rien, rien que du matériel humain (…) : Menschenmaterial ! » Ils sont soumis à des conditions de vie très difficiles (froid, faim, vermine) et une grande lassitude les gagne. Par ailleurs, Firmin ne se remet pas d’avoir asséné un coup de poignard mortel au soldat russe qui venait de tuer Petimangin, au moment même où les deux amis avaient prévu de se rendre aux Russes. Pour ce qui est pris comme un acte de bravoure, il est décoré de la Croix de fer, un insigne honteux pour lui et qu’il cache à sa famille (son père a été emprisonné pour ses sympathies à l’égard de la France). De retour sur le front français en avril 1918, il n’attend plus que la mort pour se sentir libéré de ses tourments ; c’est finalement une blessure par éclat d’obus qui le conduit à l’hôpital pour le restant de la guerre. Lorsqu’il retrouve sa caserne, celle-ci est en proie aux troubles révolutionnaires qui agitent toute l’Allemagne. Il en profite pour décrocher une fausse permission ainsi qu’un titre de transport qui lui permettent de rentrer à Moyeuvre vers le début du mois de novembre 1918. Il peut alors participer aux préparatifs pour l’arrivée des troupes françaises. Le 19 novembre, en assistant au défilé des Poilus à Metz, il reconnaît dans leurs rangs son ancien ami Roland. Les retrouvailles sont chaleureuses et offrent l’occasion à ce dernier, pourtant auréolé du prestige de l’armée française victorieuse, de dire son dégoût de la guerre et de conclure : « Notre cœur, à nous autres de la frontière, est trop grand pour une, et trop petit pour deux patries… ».

Bien que publié sous la forme d’un roman, ce qui empêche d’en démêler le vrai du faux, ce témoignage n’en est pas moins intéressant car il s’inscrit dans la courte liste de la littérature de guerre dédiée aux Alsaciens-Lorrains. A ce titre, ce roman, adapté ensuite en pièce de théâtre, participe à la construction et à la fixation dans la mémoire collective de la figure du soldat alsacien-lorrain de la Grande Guerre : un homme résolument francophile, contraint d’endosser à contrecœur l’uniforme allemand. Longtemps admise, correspondant à l’image véhiculée en France des habitants des provinces recouvrées, cette figure réductrice est aujourd’hui à nuancer. Dans cet ouvrage, les auteurs expriment leurs sentiments pro-français au moment de la guerre en les projetant sur les deux personnages principaux. Les rares allusions aux Alsaciens confortent leur idée (par exemple p.140 : « Dans un autre régiment de la garnison, des Alsaciens avaient tué à coups d’escabeau un sous-officier qui s’était montré particulièrement odieux. »). Celle-ci est en outre renforcée par la vision manichéenne opposant une armée française valorisée à une armée allemande accusée de tous les maux. Or, si l’attachement à la France perdure dans certaines familles d’Alsace-Lorraine depuis l’Annexion de 1871, les soldats alsaciens-lorrains faisant acte de rébellion ou de désertion n’en sont pas moins minoritaires. En réalité, si l’on peut admettre la véracité des sentiments des auteurs, et du coup leur description partiale des évènements, c’est en partie lié à leur origine, puisqu’ils sont tous deux nés dans la marge occidentale traditionnellement francophone de la Lorraine annexée. Cette précision, qui n’apparaît à aucun moment dans le récit, explique à elle seule qu’il ne soit pas possible de généraliser leur identité propre au reste de la population de l’Alsace-Lorraine.

Raphaël GEORGES, mars 2013

Campagne, Louis-Benjamin (1872- ?)

Le Chemin des Croix 1914-1918, du colonel Campagne, Tallandier, 1930 (369 p.) est un livre estimable. Ne cachant pas des opinions bien arrêtées, il est subjectif comme doit l’être un témoignage, et il apporte des informations intéressantes (même si elles ne sont pas bien datées). Mais il ne dit rien de la biographie de l’auteur, même pas son prénom. Une patiente recherche, avec l’aide de Thierry Hardier et Yann Prouillet, a donné quelques résultats. Louis-Benjamin Campagne est né à Biarritz le 6 mars 1872 d’un père maître d’hôtel et d’une mère sans profession. Engagé volontaire en 1891, il est sorti de Saint-Cyr pour être affecté au 143e RI. Marié en 1899. Capitaine au 107e RI en 1908, puis commandant en 1915. En avril 1917, il est nommé à la tête du 78e RI dans la même 23e DI et, vers la fin de l’année, il est envoyé en Italie. Je n’ai pu connaître la date de son décès, faute de mention marginale sur l’acte de naissance mis en ligne par les AD des Pyrénées-Atlantiques. Il y a sans doute d’autres pistes et je suis preneur de toute information nouvelle.

Son récit du début de la guerre mêle remarques justes et affirmations péremptoires. D’un côté, voici les « mitrailleuses qui rendaient vaine toute tentative d’abordage à la baïonnette », ou des Français qui tirent par erreur sur des voitures de ravitaillement françaises. De l’autre, des diatribes contre le gouvernement, les députés, les mercantis, et la satisfaction de voir Joffre envoyer « bouler, d’un mouvement de ses larges épaules, parlementaires et politiciens ». Noël 1914 : « Sur les tranchées, un ténor chantait « Minuit, chrétiens… » En face, ils en appelaient par des cantiques au vieux Dieu allemand, le dieu barbare fait à l’image sanglante du « Seigneur de la guerre », Guillaume II. » Une trêve tacite avait déjà eu lieu, fin septembre, du côté de Reims, après une attaque : « Le terrain est couvert de cadavres et aussi de blessés que des équipes du 78e et nos brancardiers sont encore en train de relever quand le jour reparaît. L’ennemi envoie un coup de canon « de semonce » pour nous arrêter, puis il se décide à laisser faire. » L’année suivante, Campagne décrit les inondations suivies de fraternisations de décembre en Artois : « L’ennemi n’était pas mieux loti et toute guerre était suspendue, sauf la lutte contre la boue. » Un autre régiment que le sien, « à la faveur de cet armistice forcé, avait engagé des conversations avec ceux d’en face. De poste à poste on avait causé, lancé du pain en échange du tabac. » Un phénomène bien connu. Mais, ici, les suites sont vues d’en haut. Campagne dit qu’on a décacheté toute la correspondance pour la contrôler ; qu’il a fait bientôt « redescendre tout le monde dans la fange » et fait tirer un coup de semonce pour dissuader des officiers ennemis de se montrer. Lorsqu’un homme et un sergent discutent encore avec les Allemands qui s’étonnent du changement d’attitude, ils sont pincés par un lieutenant et traduits en conseil de guerre, et leur officier aussi. Campagne raconte alors comment il fait acquitter l’officier, mais ne dit rien des deux hommes.

Pendant la période du « grignotage », Campagne critique une tactique qui, en usant l’adversaire, a aussi pour résultat « de nous user nous-mêmes ». Il expose le dilemme du chef : obéir à des ordres stupides ou protéger la vie des hommes dont il a la responsabilité ? Il ne condamne pas le fait qu’un commandant de CA ait été conspué. Il trouve ridicule la légende d’un dessin paru dans L’Illustration montrant un « officier calmant ses hommes impatients d’attaquer » ; et aussi un chef « se complaisant dans le langage le plus trivial assaisonné de tous les termes d’argot dont l’arrière nous attribuait le constant usage ».

Après Verdun et avant la Somme, il passe en secteur tranquille du côté de Soupir, dans l’Aisne. Vient la « crise morale » dont il se félicite de n’être pas témoin direct, mais dont il présente les causes : un moral en baisse depuis quelque temps ; l’offensive d’avril qui rend la crise plus aiguë ; l’ivresse, la fatigue, les injustices, le cafard, la campagne pacifiste. Il est heureux de la nomination de Pétain, mais n’apprécie pas « la petite guerre » des coups de main dont l’objectif véritable n’est pas de rechercher des renseignement sur l’ennemi, mais de « nous tenir, et tenir l’ennemi en haleine ». Caporetto est, d’après lui, le résultat de la même propagande, contre laquelle s’élève heureusement « le souffle ardent » de D’Annunzio dont il cite un long texte sans en souligner la tragique bêtise : « Il y a des mères italiennes, bénies entre toutes les femmes par le Dieu des Armées, qui regrettent de n’avoir qu’un, deux, trois fils à sacrifier. » Plusieurs chapitres sont consacrés à la description du front italien (un des rares textes qui traduit correctement « il Piave » par « le Piave »). Ils montrent l’accueil cordial des Italiens malgré les réticences du clergé : « Nous passions pour des Républicains farouches et anticléricaux. »

Le colonel Campagne était, lui, un farouche adversaire de la Ligue des Droits de l’Homme ! Un paragraphe doit être cité, pour conclure cette brève notice et bien définir notre témoin : « La Ligue des Droits de l’Homme paraît avoir été créée dans les temps pour saboter l’armée française à l’occasion d’un vulgaire procès de trahison. Il faut lui rendre cette justice qu’elle n’a jamais failli à cette mission. Les tribunaux militaires de la Grande Guerre lui ont paru un objectif de choix. Elle les a attaqués avec une admirable ténacité. »

Rémy Cazals

Barbusse, Henri (1873-1935)

Fils de journaliste, né à Asnières le 17 mai 1873, Henri Barbusse est bien connu comme l’auteur du best-seller Le Feu paru dès 1916. Jean Norton Cru a fait une sévère critique de ce livre qui se présente à la fois comme un roman et comme le « journal d’une escouade ». Il ne l’a pas placé dans la dernière catégorie de fiabilité, mais dans la quatrième sur six, disons un peu au-dessous de la moyenne. C’est que JNC ne supportait pas que l’on ajoute des effets littéraires au témoignage. Le Feu, prix Goncourt 1916, a une grande importance parmi les livres de guerre de par son tirage considérable ; beaucoup de poilus l’apprécièrent parce qu’il prenait le contre-pied du bourrage de crâne. Après la mort de l’auteur, en 1937, ont été publiées les lettres à sa femme, écrites de 1914 à 1917, que l’on peut donc considérer comme un témoignage direct, à la différence du roman.

Elles sont d’abord un témoignage sur la rédaction du roman, véritable obsession chez Barbusse, intellectuel fasciné par l’argot populaire. Il est tout joyeux d’employer dans ses lettres, et de traduire, quelques expressions comme « se taper la hotte (id est : manger) ». Il évoque la documentation écrite amassée pour le roman, « composée en grande partie d’expressions pittoresques trop abondantes pour rester dans ma mémoire à la portée de ma plume ». Ensuite il est question de corriger les épreuves, s’insurger contre les coupures, compter les tirages successifs, pister les comptes rendus et s’en prendre à ceux qui sont défavorables, dans la presse cléricale comme dans le « journal infect d’Hervé », chez les « brutes dangereuses » de L’Action française comme chez « l’ignoble Lavisse ». « Changeons de conversation », écrit Barbusse lui-même après qu’il ait développé son thème favori. Il est beaucoup question de colis : « Un paquet seulement tous les quatre jours = quatre-vingts francs par mois. Ça suffit, le reste est du superflu. » Pourtant, en dehors de la nourriture et d’un peu d’opium, que d’objets envoyés à un homme des tranchées ! Jusqu’à un « relève-moustaches » (5-4-15).

Barbusse a connu le danger à Crouy près de Soissons, au cours d’une « terrible semaine » de janvier 1915. Il était arrivé fin décembre 1914 ; le rude épisode prit fin à la mi-janvier ; il quitta les premières lignes au printemps. Il eut cependant le temps de faire les remarques habituelles du poilu : décrire le système des tranchées et l’ensevelissement des cadavres ; noter l’ivresse des soldats et les brimades imbéciles des chefs ; ironiser sur les « touristes des tranchées » et les décorations allant aux embusqués. Dès le 6 avril 1915, il écrit que les hommes en ont assez. En décembre, il fait allusion aux inondations suivies de fraternisations. Il stigmatise « Botrel-le-Crétin », Henry Bordeaux formaté pour entrer à l’Académie française, les revues de la Bonne Presse qui inondent les hôpitaux. « Comme tous ces gens ont une haine féroce, obstinée, invincible, du socialisme et de la libération des exploités ! » Car, la guerre étant « une chose dont on ne peut soupçonner l’horreur lorsqu’on ne l’a pas vue », « il faut que d’autres que nous n’aient pas à la refaire » (20-6-15). La seule solution serait la victoire du socialisme, seule doctrine politique « où il y ait, au point de vue international, je ne dis pas seulement une lueur d’humanité, mais une lueur de raison » (14-4-16).

RC

*Henri Barbusse, Lettres à sa femme 1914-1917, Paris, Buchet-Chastel, 2006, 375 p., préface de Frédéric Rousseau, chronologie de la vie de l’auteur et liste de ses œuvres (1ère édition Flammarion, 1937).

Ninet, Jules (18..-19..)

Jules Ninet, simple soldat au 89e RI, a pris le parti de décrire son expérience de 1917 et 1918 sous l’angle de l’amitié qui lie les soldats à l’échelle d’une escouade de la 9e compagnie de ce régiment, d’où le titre de son livre. Très bien écrit, son récit est vivant et très humaniste : il fait les portraits de ses camarades et décrit les relations entre eux, ainsi que, sans complaisance, les conditions de vie épouvantables du front du Chemin des Dames à la Somme. Il relate aussi les repos à l’arrière et les permissions. Il peut également se livrer à de belles introspections sur la nostalgie, la mort, etc. Argot, sueur et crasse brossent la toile de fond du témoignage. Mais ce récit authentique très axé sur la vie quotidienne et les sentiments humains peut sembler parfois bien lisse et le rendrait suspect pour Jean Norton Cru : pas de conflits (tous ces camarades ainsi que les gradés sont de « braves types »), pas de gros jurons (du patois tout au plus), pas de sexe (il n’arrive aux protagonistes que de chastes amourettes d’adolescents), et surtout pas d’opinion grave : une seule fois, quand un gradé dit que l’on fait tout cela « pour la France », un poilu râleur le moque, sans autre réaction par ailleurs. La préface du livre, écrite par un officier supérieur, constitue l’unique indice du consentement de l’auteur au contexte de l’époque. Employé de banque originaire de Bellegarde-sur-Valserine (Ain), il ne s’exprime donc pas sur les grands sujets, malgré son instruction soignée. On apprend juste qu’il ne souhaite que la paix, la fin de la guerre pour apaiser ses misères personnelles. Tout est subi, mais sans considération d’ensemble, sans critique. Il cherche le « filon », la bonne blessure, comme tout le monde, mais pas l’embuscade ; car les roulantes, et surtout l’artillerie, à ses yeux, c’est déjà l’arrière. Il ne maudit la guerre qu’à la fin de son récit, en voyant les mourants dans son hôpital en 1918. L’épilogue du récit finit 18 ans plus tard sur un gros meeting d’anciens combattants, sans que l’on sache d’ailleurs de quelle association il s’agit. Juste une réunion des anciens copains revenus du front. La guerre de Jules Ninet est, en somme, ramenée à une belle histoire d’amitié.

Sébastien Chatillon (doctorant à l’Université Lyon2)

*Jules Ninet, Copains du front, éditions d’Hartoy, 1937, 345 p.

Tisserand, François (1897-1979)

1. Le témoin

François Tisserand est étudiant clerc de notaire à l’étude Benoist de Bourg-en-Bresse (Ain), ville où son père est cordonnier et sa mère couturière en chaussures. Il évoque un frère plus âgé mais lui a 17 ans quand il s’engage dans les chasseurs alpins le 22 août 1914 « pour la durée de la guerre », avec insouciance mais également un peu aussi à cause de l’ennui de son métier et d’une émulation de jeunesse. Sur la fin de sa vie, il sera président d’Honneur de l’association « Le Mémorial du Linge » et sera nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur le 24 novembre 1977. Il décède deux ans plus tard, le 13 septembre 1979 et est inhumé à Bourg-en-Bresse.

2. Le témoignage

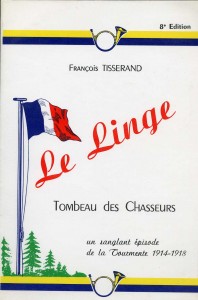

Tisserand, François, Le Linge, tombeau des chasseurs. Un sanglant épisode de la tourmente 1914-1918, Bourg-en-Bresse, Poncet, 1969, 278 pages.

Le chasseur François Tisserand, dit Tyrand, a 17 ans quand, reconnu bon pour le service malgré un âge un peu bas et une constitution physique un peu faible, il est affecté au 70e bataillon de chasseurs alpins, réserve du 30e BCA. Il rejoint Grenoble pour sa formation qui durera un mois et demi et prend le chemin du front. Il débarque au début d’octobre 1914 à Rambervillers et prend corps avec la guerre en passant, en direction des premières lignes, au col de la Chipotte. Affecté à la 5e escouade de la 10e compagnie, il arrive à Celles-sur-Plaine, secteur calme, où il prend rapidement les tranchées. Dès lors, la guerre pour lui est placide, entre les patrouilles et l’organisation du front dans un casernement bien peu militaire. Son baptême du feu est cocasse et imprudent, à l’image de la bleusaille qu’il représente au milieu de soldats déjà aguerris. La guerre se passe ainsi, attentiste et erratique jusqu’aux premières semaines de février 1915.

Après une montée des périls et une intensification parallèle de l’organisation des sommets, les Allemands attaquent la Chapelotte, point de contact de la rive droite de la vallée de la Plaine, en Meurthe-et-Moselle, le 27 février 1915. François Tisserand y est en première ligne et subit de plein fouet l’impressionnante attaque « à la baïonnette ». Après une défense acharnée, il retraite ; la Chapelotte est perdue.

Après un repos mérité et la reprise d’une relative tranquillité, le 70e BCA est muté dans les Hautes-Vosges, secteur du Lac-Noir, à la veille de l’été 1915. Il y est rapidement, et à sa grande surprise, affecté au poste d’agent de liaison, « coureur de Brigade ». Là, fasciné, il assiste au bombardement préliminaire à l’attaque française du piton du Linge, le 20 juillet. Il est au bord du cratère, « sommet tragique où les chasseurs n’en finissent pas de se faire massacrer » (page 187), et décrit les héroïsmes des hommes comme des chefs. Mi-août, le 70e descend au repos à Plainfaing, qu’il quitte aux premiers jours de septembre pour revenir au « Tombeau des Chasseurs ».

Le 12 octobre, une escarmouche sur le « Schratz » impose du renfort. Tisserand part dans la nuit, baïonnette au canon et marche vers le sommet quand il est couché à terre par une attaque à la grenade. Touché à la jambe d’une « fine blessure », il est transféré, le 14, dans un hôpital de Gérardmer ; Tisserand a fini sa guerre.

3. Résumé et analyse

Les souvenirs de guerre du chasseur François Tisserand trouvent leur intérêt dans la zone de front occupée, relativement méconnue de la littérature de guerre. Intégrant le secteur de la vallée de Celles-sur-Plaine et le front de La Chapelotte d’octobre 1914 à la fin de juin 1915. Ce témoignage, relativement superficiel car composé de tableaux successifs peu chronologiés, nous permet d’appréhender la genèse et l’organisation de cette partie du front des Vosges ainsi que l’attaque allemande du 27 février. Si l’ouvrage pêche ainsi par une datation chronologique peu détaillée, il est précis sur les lieux occupés et les noms des hommes que le chasseur côtoie. Il fournit également de précieux renseignements sur son environnement et le déroulement des combats. Les combats du Linge sont également décrits, bien que vus en spectateur.

Le tout, bien que semble-t-il rédigé ou remis au clair avant février 1968, est écrit avec naturel et talent et son auteur s’adresse parfois au lecteur. Le récit est vivant, agréable, imagé, largement anecdotique voire humoristique et d’une grande valeur testimoniale et ethnographique, notamment sur l’argot et le parler poilus. François Tisserand est un soldat jeune qui se place le plus souvent en exergue de sa propre histoire. Engagé volontaire, il en donne d’ailleurs quelques raisons de l’être (page 43). Ainsi, il raconte sobrement son baptême du feu, le ponctuant d’humbles « j’ai peur ». De même, le chapitre relatant de sa blessure, l’éloignant semble-t-il, définitivement du front n’est pas axé sur sa propre blessure mais sur la disparition du commandant Julliard. Sa blessure répond en tous cas au destin des chasseurs pour lesquels, selon Tisserand, la seule alternative est d’ « être tué ou blessé » (page 255). Il avoue souvent sa peur et sa tristesse. Il parle également de choses plus intimes, révélant des pans psychologiques peu étudiés par la littérature testimoniale des soldats de la Grande Guerre. Il en est ainsi de l’évocation peu commune de sa permission ou de relations sexuelles, parfois fortuites (page 133), contées avec candeur, humour (notamment sa description très imagée d’une relation pages 222 à 224) et détachement. Il tendrait d’ailleurs à démontrer que les femmes de l’arrière ne sont pas les mêmes que celles de l’avant (page 221). Les tableaux montrant les jours précédant et suivant la déclaration de guerre à Bourg-en-Bresse et son engagement à l’armée méritent également l’intérêt. Plusieurs autres sont également à conserver : l’image d’une montée en ligne de nuit dans les ténèbres des bois en utilisant le fourreau de la baïonnette (page 67). En guerre, le premier Noël l’a marqué au créneau (page 100) et du fait des cadeaux reçus (page 102). Son parler imagé permet quelques définitions illustrées : la mitrailleuse est la « machine à secouer le paletot » (page 119), le bombardement est une « foire à la ferraille » (page 200). Il décrit le poilu ; de quoi il parle, du pays et pas de politique ou de guerre (page 92), expose le stratagème de ravitailleurs pour garder la soupe chaude, à l’aide de tonnelets à poissons protégés avec des sacs en toile de jute (page 124) et rend hommage aux territoriaux (page 177). Il rapporte que les Allemands surnomment les soldats en pantalons rouges les « carottes » (page 175). Il rapporte ce que pense le civil (page 220) et ce qu’il en pense lui-même au retour d’une permission : « et je m’embarquais, ma musette pleine de bonnes choses que l’avaient préparées ma mère, et ma tête bourrée de méchants échos et des relents du bourbier de l’arrière » (page 226).

Cet ouvrage apparaît donc comme un élément essentiel du témoignage sur la guerre dans les Vosges moyennes, peu évoquées par la littérature de guerre, et dans les Hautes-Vosges.

Si la qualité exceptionnelle des souvenirs du chasseur Tisserand est évidente, la présentation et l’absence d’enrichissement d’une édition minimaliste minorent l’intérêt de l’ouvrage. La datation chronologique est à reconstituer sans garantir la précision d’une continuité, surtout sur la période nord-vosgienne, l’occupation du Linge étant un peu plus datée. Il manque au lecteur une notice biographique destinée à encadrer le récit et à le renseigner sur son auteur, personnage manifestement attachant. Celle-ci eut pu être l’objet des attentions d’A. Raffner, préfacier. Que devient le soldat « Tyrand » après la guerre ? La fin de son récit est brusque, comme la blessure, fatalité qu’il ne pensait peut-être pas atteindre. Aussi, le dernier chapitre, en forme de conclusion pseudo-philosophique, apparaît comme un bien futile ultima verba. Toutefois, l’on regrette que toute la guerre du soldat Tisserand, s’il revint jamais au feu, et même son parcours après sa blessure ne fut pas décrits aussi.

L’ouvrage est préfacé par A. Raffner, « chroniqueur de la tourmente de 1914-18 dans les Vosges » qui rappelle la place du Linge « montagne tragique » et confirme l’intérêt anecdotique du récit. L’ouvrage est illustré d’iconographies intéressantes malgré une qualité médiocre, autre carence dans cette édition minimaliste.

Index des localités et datation du parcours suivi par l’auteur (page) :

1914 : Bourg-en-Bresse, 13 juillet-22 août (23-46), Quartier Bayard de Grenoble, 23 août (47), vers le 10 octobre, la Chipotte (53), 11 octobre-24 décembre, Celles-sur-Plaine (58-100), la Halte, 24 décembre (100)

1915 : La Chapelotte, janvier – février (109) – Le Linge, 20 juillet-13 octobre 1915 (164).

Yann Prouillet, CRID 14-18, décembre 2011

Chaussis, Ernest (1884-1950)

2. Le témoin

Ernest Chaussis est né le 10 septembre 1884 à Saint-Mard-de-Réno (Orne), issu d’une famille paysanne mais dont le père est maire de la commune. Instituteur depuis 1903 en Normandie, il vient juste d’être nommé inspecteur primaire à Loudéac, dans les Côtes-du-Nord, où il habite lorsque se déclenche la Première guerre mondiale. Il s’est marié en 1906 avec Andrée Lévesque, fille d’un imprimeur de Flers (Orne), avec laquelle il aura un fils, André, né l’année suivante. Après-guerre, il reprend son métier d’inspecteur primaire à Lannion (1919), Saint-Brieuc (1922) puis Compiègne (1926) où il termine sa carrière en 1940. Socialiste déclaré et laïque convaincu, il fonde l’amicale laïque de Saint-Brieuc (1923), les Amis de l’Ecole Publique à Compiègne (1927) et est impliqué dans l’UFOLEP de l’Oise, où il organise une fête départementale en 1937. Enfin, il écrit au moins un ouvrage pédagogique (Les Côtes du Nord, nouvelle géographie départementale (Imprimerie Moderne, en 1926. Eclectique, comme le sont les instituteurs de cette époque, il est passionné de géographie, de lecture, de musique, l’écrivant lui-même et correspondant avec le chansonnier Roger Max. Pendant la guerre, son journal est teinté également d’un patriotisme mâtiné d’antimilitarisme anti-grade, qu’il ne passera pas lui-même d’ailleurs, sentiments auxquels s’ajoutera une lassitude profonde de la guerre. Il décède en 1950.

2. Le témoignage

Chaussis, Ernest, Journal du poilu Chaussis, inspecteur primaire normand, Louviers, Ysec, 2004, 366 pages.

Classé ante bellum dans le service auxiliaire, il passe en service armé par une commission de réforme mi-novembre 1914 et est mobilisé le mois suivant au 104e RI d’Argentan. Il reste au dépôt jusqu’au 6 juillet 1915, date à laquelle il intègre le 150e RI alors en Argonne. Il y reste peu de temps et est muté au 154e stationné en Champagne. Là, il attrape une sévère typhoïde qui l’éloigne du front, entre hôpitaux militaires (Châlons-sur-Marne, Sens, Villeblevin ou Auxerre) et dépôt (Saint-Brieuc-Pontrieux), jusque à la fin de 1916. Il ne retourne en première ligne que le 2 août 1917 pour retomber malade et être hospitalisé à Contrexeville dans les Vosges. Remis sur pied, il revient en Argonne le 23 mars 1918 avec le 202e RI dans le secteur de Verdun puis à nouveau en Champagne. A la fin de l’année, il change à nouveau d’affectation et devient cartographe régimentaire. Il garde ce poste quelques semaines et, à partir du 23 mars, remonte en ligne. Là, il parcours les fronts mouvants en Argonne, en Champagne, en Picardie, dans les Vosges et finalement en Alsace libérée jusqu’à sa démobilisation le 1er février 1919.

3. Analyse

L’introduction rapporte une lettre introductive du poilu Chaussis lui-même, intitulée « A qui ouvre ce carnet… », qui rappelle que certaines de ces pages ont été réécrites après coup, dans un hôpital d’Auxerre, en 1915. Suit un décryptage d’Arlette Playout-Chaussis qui présente la découverte et la publication des manuscrits, ses enrichissements, notamment cartographiques et surtout le ressort d’écriture de son aïeul. Elle s’interroge sur le public que le scripteur visait et rend hommage à son altruisme et à sa philosophie. Enfin, elle conclut sur son interrogation d’un certain oubli familial, corrigé par « devoir de mémoire ». L’aveu est toutefois formulé de cahiers non retranscrits en totalité, ce qui interroge l’historien sur les raisons et l’étendue de ce choix. Particulièrement dense bien que lacunaire et d’un suivi chrono temporel parfois ardu – ainsi, certaines parties du parcours n’ont pas pu être recomposées par les présentateurs mêmes -, l’apport à l’historiographie testimoniale est certain. Un autre écueil est celui du choix d’une présentation codée également compliquée, mal expliquée de surcroît, et sans apport évident à l’Historien, d’autant que ce point n’est expliqué qu’à la fin de l’ouvrage. En effet, des numéros, qui se révèlent parasites, entre parenthèses renvoient, au début de l’index (page 336) aux pages du manuscrit original (sur ce point, il est d’ailleurs mentionné un 17e carnet alors que 13 ont été retrouvés). A trop vouloir en dire, on s’y perd un peu parfois. Enfin, quelques abréviations auraient pu être opportunément traduites.

Décidément ce soldat aura été aussi itinérant que polyvalent dans cette guerre qui ne fut pas uniquement et loin de là une guerre de tranchées pour cet inspecteur primaire. On peut suivre dans son récit tour à tour le parcours d’un soldat de dépôt, d’un malade, d’un cartographe de PC de régiment, d’un chef de musique et d’un caporal fourrier. Il en ressort ainsi un excellent témoignage, Ernest Chaussis produisant le journal d’un homme clairvoyant, d’esprit vif et d’un réel don d’écriture, statut d’instituteur oblige. Il nous décrit précisément et importunément son environnement comme ses états d’âme sans concession pour ceux qui le commandent. Il fustige l’officier presque à chaque page, et la plupart du temps avec juste raison, du seul fait de côtoiement avec la « caste ». Il justifie longuement d’ailleurs (pages 307-308) son absence de galon comme de récompense par des circonstances fortuites ayant toutes pour origine l’impéritie militaire. Mais il doit certainement plus cet état de fait à son absence de faveurs envers ce milieu qu’il dénonce ouvertement. Car c’est au fil des pages, dans son évolution au sein des états-majors, qu’enflent les critiques des comportements de leurs officiers, de leur fonctionnement, des inepties voire de l’inutilité dont ils font preuve avec un caractère despote et cabotin. Chaussy enfonce le clou le 4 juin 1918, décrivant une guerre vaudevillesque face à « l’organisation et la volonté sérieuse de l’ennemi » (page 207). Son esprit critique rappelle sur certains points celui d’Henri Désagneaux (in Journal de guerre. 14-18, Paris, Denoël, 1971), par exemple sur le coup de main qui doit réussir (page 228) dans une formulation parfaitement similaire.

Ouvertement socialiste, il ne cache pas ses obédiences et en profite pour faire un plaidoyer constant pour les instituteurs. Quelques critiques littéraires (de « J’accuse », Sembat, Lysis ou Rédier) prouvent son éclectisme littéraire et plusieurs tableaux ethnographiques sont très intéressants, tel le réveil des soldats dans la baraque Adrian (pages 133 à 137). Le 30 janvier 1915, il endosse l’habit militaire qu’il qualifie de « livrée » (page 19) et dénonce les « embusqueurs » : « Je n’ai pas encore découvert les veules égoïstes qui (…) se dissimulent dans l’ombre des bureaux et mettent en mouvement toute une diplomatie dont les efforts coupables permettront à ces mauvais Français de demeurer à l’abri des glorieux dangers » (page 19). Il y revient plus loin longuement en donnant force exemples nominaux « d’embusqués d’Argentan », avec leurs méthodes (page 35). Il fait aussi en contrepoint une liste des faux embusqués : mitrailleurs, brancardiers, cyclistes ou ravitailleurs (page 318). A Sens, il décrit ses sentiments à la vue de prisonniers : « quelques invectives à leur adresse et surtout un violent sentiment de curiosité » (page 99). Il voit des Américains à Verdun, « nom mystérieux qui force l’admiration des Américains, faisant debout le salut militaire quand on prononce ce nom » (page 151), se plaint des Anglais « pillards et flanchards » (page 182), constatant la même chose chez les poilus français (pages 182 et 212), se plaignant des vols ordinaires dans les maisons abandonnées (page 201). A Wacquemoulin, il voit une femme assise entre deux gendarmes ; « une espionne allemande déposée par avion » selon le planton (page 182). Il donne en vrac quelques définitions et argot personnel : Singe, pigeon, Société des Nations, paix, tranchée, boyau, culot, la vie chère, bombe, quart, obus à shrapnells, éclat, piston, etc. (page 187) et fustige la paperasserie (page 191). La mort d’un camarade renvoie le poilu à sa propre mort, révélant le « désir de ne pas souffrir » et de « traverser cette grande tourmente imbécile sans y laisser trop de plumes et de fraîcheur d’esprit » (page 197). Chaussis à en effet conscience que la guerre vieillit l’homme et les éléments (d’où le titre de ce livre) : « Car les tranchées et les boyaux sont les rides du sol ; et le plus terrible est de voir vieillir en quelque jours des contrées vertes, joyeuses, pleines de vie (…) » (page 204). Le 17 novembre 1918, il passe l’ancienne frontière entre les Vosges et l’Alsace et « ce n’est pas sans émotion que nous foulons cette terre d’Alsace, et la chanson vole » (page 288). Il y constate immédiatement la fidélité du peuple alsacien (page 291) et s’indigne de leur traitement « entre deux soldats », au retour de captivité (page 298). La guerre à peine terminée, il constate, amer, que « les civils ont tenu. Et le poilu ne les épatait plus, sur la fin. On trouvait tout naturel que des hommes fussent prédestinés à une vie infernale pendant que les autres jouissaient de la vie, amassaient des bénéfices « de guerre » (Criminelle expression ! épouvantable mentalité que celle qui admet que la guerre puisse rapporter quelque chose à des individus, la mort des uns faisant la vie des autres !) ». Il augure ce qu’on retiendra de la guerre : « Quels exploits raconteront ceux qui auront contemplé, célébré, divinisé la guerre ? Que tairont, par modestie ou par dégoût, ceux qui l’on faite, vue ; soufferte ? » et d’achever ses acrimonies par cette sentence définitive sur l’arrière : « C’est curieux comme à beaucoup le front a paru plus gai, plus accueillant que l’« intérieur » (page 318).

L’ouvrage est enrichi d’un index des noms des unités militaires citées (page 337), de titres d’ouvrages cités (page 337 à 339), d’un index des noms de lieux et de personnes (pages 340 à 357), d’une table des illustrations (pages 357 à 359), d’une cartographie (page 359) et d’une table des matières détaillée (pages 359 à 366), le tout formant un excellent outil de recherche, manquant trop souvent dans ce type de parution. Le livre est illustré de nombreux dessins (jusqu’aux feuilles de température du malade Chaussis !), croquis, cartes, plans, et images, certes de qualité moyenne, mais complétant ce remarquable travail d’enrichissement évoqué ci-dessus, non diminué par quelques rares fautes (pages 197, 209 ou 253). Il témoigne également de l’imposant travail de réappropriation de la mémoire familiale et de recherches sur le parcours d’une descendante de poilu.

Liste des communes citées (datation et pagination entre parenthèses) :

1915 : Argentan (13 novembre 1914 – 13 juillet 1915 – 17-44), Sainte Menehould, camp de Florent II (14-23 juillet – 44-51), Florent, le Claon, la Chalade, le Four de Paris, la Harazée (24 juillet – 17 août – 51-64), Matougues (18 août – 18 septembre – 65-71).

1916 : Hôpitaux militaires (Châlons, Sens, Villeblevin, Bretagne) (19 septembre 1915 – 24 décembre 1916 – 72-133).

1917 : Champagne, Suippes (25 décembre 1916 – 2 août 1917 – 134-140), Mont-Haut, Mourmelon (2 août – 4 octobre 1917 – 141-148), Verdun, camp Driant, Douaumont, Souilly (4-31 octobre – 149-154), Contrexéville, camp de la Souveraine (novembre – 154)

1918 : Givry-en-Argonne, camp Marquet (21 janvier – 1er avril – 172-180), Picardie, Château-Thierry, la Ferté-Milon, la Croix-Saint-Ouen, le Meux, Arsy, Coivrel, Maignelay, Sains-Morainvilliers, Welles-Pérennes, Harinart, Prétoy, Plainville, ferme de la Hérelle, Mesnil, Orry-la-Ville, Lignières, Dancourt, Popincourt, Tilloloy, Beuvraignes, Amy, bois du Bec, Margny-aux-Cerises, ferme de la Croix, Frétoy-le-Château, Plessis-Patte-d’Oie, Berlancourt, château de Mesny, Villeserve, Haut-des-Bois, Petit-Détroit, Remigny-Rouquenet, bois de la Haute-Tombelle, Moÿ, ferme Cappone, Hinacourt, Hamegicourt, Regny, Itancourt, Flavy-le-Martel (2 avril – 17 octobre – 180-273), Vosges, Nancy, Corcieux, Taintrux, Rougiville, Saint-Dié, Dijon (1er-15 novembre – 275-285), Alsace, Frapelle, Combrimont, Provenchères-sur-Fave, Saales, Urbeis, Fouchy, Bleinschweiler, Dambach, Herbsheim, (15-24 novembre – 286-294), Boofzheim (24 novembre 1918 – 1er février 1919 – 294-324).

Yann Prouillet, Crid 14-18, septembre 2011

Giboulet, Justin (1887-1973)

1. Le témoin

Justin Rodolphe François Giboulet est né le 15 avril 1887 à Villeneuve-Minervois (Aude). Son père était maréchal-ferrant ; sa mère, épicière. Il entra à l’Ecole primaire supérieure de Limoux, puis à l’Ecole normale de Carcassonne. Après un an de service militaire au 163e RI en Corse, il commença sa carrière d’instituteur en 1908 à Auriac, puis fut nommé à Alzonne après son mariage en 1910, en poste double avec sa femme. Une fille naquit en 1912 ; un fils après la guerre. Il était patriote, de sensibilité politique de gauche, anticlérical sans excès. Il fit la guerre successivement au 343e RI, au 215e à partir de janvier 1916, au 261e à partir d’octobre 1918. Sergent en 1914, il devint adjudant en mai 1918, mais ne voulut pas devenir officier. Il resta principalement dans les Vosges ; dans l’Aisne en juillet 1917. Le mémoire de Solenne Boitreaud cité plus bas donne un index des noms de lieux mentionnés dans le témoignage.

2. Le témoignage

Son fils Jean a conservé 6 carnets originaux de petit format, en tout 397 pages + 17 feuilles volantes, 134 photos sur papier assez intéressantes, et divers papiers et objets. Les notes commencent au 4 août 1914 et s’interrompent au 10 août 1917. L’écriture est « tantôt calme et posée, tantôt agitée », écrit Solenne Boitreaud dans le premier volume de son mémoire de maîtrise, Les Carnets de guerre (1914-1917) de Justin Giboulet, sergent mitrailleur dans les Vosges, Université de Toulouse Le Mirail, 2000, 139 p. Le deuxième volume, 91 p., donne la transcription intégrale des carnets. L’argot de la tranchée dans les carnets d’un instituteur se retrouve dans un glossaire qui complète l’ouvrage.

3. Analyse

L’index des thèmes établi par Solenne Boitreaud comprend les entrées suivantes : abri, artillerie allemande, artillerie française, avions, baïonnette, bicyclette, blessés, blockhaus, bombardement, boucherie, cantonnement, charges, charnier, commission de réforme, conseil de guerre, coup de main, couteaux, dépôt, embusqués, exercice, femme, fraternisations, information, jeu, lecture, lettres (et paquets), maladie, mésentente, mitrailleuse, morts, mutineries, nourriture, observatoire, officier, permission, photographie, popote, prisonnier, promotion, récompense, reconnaissance, religion, rumeur, stage, stratégie, téléphone, tranchée, travaux, viol. Autant de thèmes classiques dans les carnets de combattants, mais abordés ici avec des développements intéressants. On retiendra quelques passages.

– Les recommandations reçues le 17 août 14 : « Les obus allemands peu dangereux. Les éclats ne traversent pas le sac. Les charges à la baïonnette irrésistibles. En pays annexé se méfier. Ne rien accepter des boissons que l’on nous offre. Ne rien répondre aux questions posées par les civils. »

– 18 septembre 14, près de Mandray : « Impression de cimetière. Fusils français abandonnés par cinq et six, vareuses, etc. Bérets de chasseurs alpins. Route semée d’étuis de cartouches allemandes. Les nôtres y ont laissé beaucoup d’hommes. Nous abordons la forêt. Arbres brisés. Terre battue, innombrables effets laissés par les Allemands, des tas de capotes, des casques, des sacs ensanglantés, culots d’obus de batterie de montagne. Après le café, chacun fait provision de souvenirs. Mandray, croix en bois blanc avec inscriptions allemandes. »

– Fin du mois [mai 1916] : « Vie tranquille sans incident. Les Boches n’ont pas lancé un obus. Gaudry, le capitaine de la 17 qui n’a la cote avec personne, m’engueule deux fois dans la même journée au sujet de mon béret et menace de me mettre dedans. Il trouve que les hommes sont trop bruyants et ne saluent pas. Type pénétré de l’esprit militaire, consistant, d’après lui, dans l’observation stricte des attitudes réglementaires et dans l’exécution des conneries les plus stupides. Très courageux dans son gourbi et profond stratège en chambre, très satisfait de son physique, se croit irrésistible. […] L’esprit de bluff règne dans l’armée : la probité fait parfois défaut. Tout se traduit par le « compte rendu » où chacun tente de tirer la couverture à soi. Personne ne veut rien foutre et chacun récrimine quand un camarade obtient une promotion ou une récompense. Beaucoup d’officiers s’occupent trop de leur personne et pas assez de leurs hommes et se moquent pas mal de leur santé. »

– 15 au 31 août 1916 : évocation de « patrouilles qui ne se faisaient heureusement que sur les comptes rendus ».

– 18 octobre 1916 : « Beaucoup de bourgeois carcassonnais ou d’autres lieux, qui n’avaient jamais été au front, se cramponnaient au dépôt à prix d’argent. Les pauvres blessés étaient souvent réexpédiés imparfaitement guéris si bien que, de Lyon ou du front, on les réévacuait sur le dépôt. Les autres s’arrangeaient pour se faire verser dans l’Auxiliaire. C’est ce que fit Farges, marchand de chiffons à Carcassonne. Le matin, il passe la visite à la suite de laquelle on le verse dans l’Auxiliaire. Occasion de grande bombance. Il soupe au Terminus avec trois majors qu’il avait invités et ils vont finir la soirée chez Renée, rue Basse n° 10. […] Voilà ce qu’était, au début de la guerre, la vie de ces bourgeois méprisants et orgueilleux : serrer les fesses et trembler le jour dans un dépôt, et accomplir des prouesses la nuit dans un bordel. Et pendant ce temps, les autres se faisaient casser la gueule. On se sent parfois animé de sourde colère quand on pense à tout cela, à l’existence d’un régime qui permet à ces professeurs de patriotisme d’avant-guerre, à tous les curés, à tous les politiciens, aux riches bourgeois de se défiler pendant que les pauvres bougres qui n’ont que le travail de leurs bras vont se faire trouer la peau. Les Boches sont moins odieux. »

– Juin 1917, au Violu : « Tous les journaux, comme s’ils obéissaient à un mot d’ordre, parlent en faveur du poilu dont il faut améliorer les conditions d’existence. Divers bruits circulent : des divisions se sont mutinées, ont refusé de monter aux tranchées. Des trains de permissionnaires ont manifesté. […] Au cours de la réunion des officiers à la mairie de Granges, Pétain avoua que la situation n’était pas brillante, qu’il fallait éviter d’embêter le poilu surtout au repos, tout au plus une heure ou deux heures d’exercice, pour veiller surtout à l’ordinaire, se mêler un peu plus à la troupe et éviter les histoires. Le colonel du 215e lui-même, cette infecte brute qui conçoit la discipline comme le Boche, a recommandé d’être très doux : il a dit que des corps d’armée ont été décimés à cause de leur rébellion, qu’un régiment désarmé est gardé à Mailly et que même les coloniaux refusent de marcher. Certains régiments se sont soulevés par la faute du haut état-major. Ils escomptaient n’aller qu’une fois à l’assaut, sur la foi des promesses qu’on leur avait faites, et puis on les fait donner une deuxième, troisième fois. A la quatrième fois, ils refusent de marcher. C’est naturel. A la suite de la visite de Pétain, on a enterré l’histoire des poilus du Violu centre parlant avec les Boches. »

4. Autres informations

– Voir les extraits de témoignage du sergent Roumiguières dans Gérard Baconnier, André Minet, Louis Soler, La Plume au Fusil, Les poilus du Midi à travers leur correspondance, Toulouse, Privat, 1985. Giboulet est cité p. 143.

– Voir le témoignage de Fernand Tailhades, du même régiment, dans Eckart Birnstiel et Rémy Cazals (éd.), Ennemis fraternels 1914-1915, Carnets de guerre et de captivité, Toulouse, PUM, 2002.

– Annales du Midi, n° 232, octobre-décembre 2000, « 1914-1918 », p. 430-433.

Rémy Cazals, mars 2010

Dauzat, Albert (1877-1955)

1. Le témoin

Né le 4 juillet 1877 à Guéret (Creuse), mort le 31 octobre 1955 à Alger. Fils de Marien Dauzat, agrégé de mathématiques puis inspecteur d’académie et d’Elizabeth Roche. Brillant élève au collège d’Auxerre en 1885 et 1886 puis au lycée de Chartres où il passe son baccalauréat en 1894. Poursuit ses études à Paris et obtient une licence ès lettres en 1896. Thèse de droit en 1899 puis thèse de lettres en 1906. Suit des cours au Collège de France et à l’Ecole pratique des hautes études. Diplômé de cette école. Se spécialise dans l’étude des argots français et franco-provençaux. Nombreux voyages à l’étranger : Suisse, Italie et Espagne. Devient maître de conférence à la Ve section de l’École pratique des hautes études en 1913. Fondateur et directeur de la revue de linguistique Le Français moderne.

N’a pas accompli son service militaire. Ajourné à deux reprises puis classé dans le service auxiliaire pour une sévère myopie. Se retrouve donc à la mobilisation, vu son âge, dans la territoriale de l’auxiliaire. Bien que n’ayant aucune compétence particulière, y occupe un poste d’infirmier à l’arrière dans la région de Châteaudun. Si l’on en croit le témoignage qui suit, il semble que Dauzat n’ait pu accomplir sa tâche d’infirmier que jusqu’au 5 septembre 1914. Il semble alors avoir été mis en disposition pour cause d’inadaptation physique à l’emploi. Sera réformé définitivement le 29 janvier 1915 pour endocardite.

Publie durant la guerre plusieurs ouvrages la concernant. Poursuivant ses travaux universitaires, l’auteur mène une vaste enquête dès 1917 sur l’argot militaire par le biais du Bulletin des Armées qui aboutira en 1918 à la publication de L’argot de la guerre d’après une enquête auprès des Officiers et Soldats. Fervent admirateur des thèses de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules, il publie en 1919 Légendes, Prophéties et Superstitions de la Guerre.

2. Le témoignage

Impressions et Choses vues (juillet-décembre 1914). Les Préliminaires de la Guerre – Le Carnet d’un Infirmier militaire – Le Journal de Barzac, Attinger Frères, s.d. [1916 selon Jean Vic], 270 p.

Préface de l’auteur. Un seul passage censuré, p 92 mais selon Romain Rolland (Journal des années de guerre, Albin Michel, 1952, p 698) qui cite une lettre de Dauzat, « … la censure lui a coupé quelques pages où il maudissait la guerre. » Dauzat lui-même évoquera pas moins de quatre convocations à la censure en décembre 1915 pour cette publication dans Ephémérides 1914-1915, pp 72-105. Cet ouvrage rétablit, plus de vingt ans après, la trentaine de passages échoppés dans le témoignage analysé ici.

3. Analyse

L’ouvrage d’Albert Dauzat présenté ici a échappé à la vigilance de Jean Norton Cru, sans doute à cause de l’origine franco-suisse de cette édition. Il est toutefois recensé par Jean Vic dans La littérature de guerre, Payot, 1918, pp 301-302.

Le témoignage de Dauzat a la forme d’un journal divisé en 3 parties que nous suivrons ici. Comme son titre l’indique, il s’agit d’un journal constitué de « choses vues » et notées souvent au jour le jour pour la période allant de juillet à décembre 1914. Voyageant en Autriche à la veille de la déclaration de guerre et pressentant l’évolution des événements, Dauzat rejoint au plus vite la France pour y accomplir ses obligations militaires. Son engagement est à l’image de celui de nombreux intellectuels contemporains : « Cette guerre, que la France n’a pas voulue et par laquelle elle défend son indépendance, son patrimoine national, nous a surpris dans un état imparfait et incomplet de préparation militaire (…) » (préface).

Favorable à une guerre qu’il juge défensive, le témoin n’en demeure pas moins critique quant à l’organisation matérielle et au climat idéologique de l’entrée en guerre. Mais cette clairvoyance est intermittente et parfois ambiguë. L’invention du personnage de Barzac, un intellectuel teinté de nationalisme et qui semble n’être que le double ironique de l’auteur, lui permet de décrire les affres d’un homme cultivé aux prises avec les réalités triviales de la guerre, surtout lorsque l’on manque de galon… Ce procédé littéraire lui permet aussi de reprendre à plus ou moins bon compte, notamment dans la 3e partie intitulée Le journal de Barzac, tous les poncifs nationalistes que les intellectuels français développèrent au moment de l’entrée en guerre.

Il faut sans doute lire le témoignage de Dauzat comme éminemment ironique, même si cette ironie n’est pas toujours complètement débarrassée de l’idéologie dominante du moment. Son texte témoigne des déchirements auxquels durent faire face certains intellectuels. Cette dimension atypique du témoignage de Dauzat, qui joue souvent à merveille d’un double langage, semble avoir en partie échappé à la vigilance de la censure.

L’attitude de Dauzat, sans doute liée à ses travaux sur « les légendes » de la guerre, évoluera par la suite vers des positions plus critiques envers la guerre, ce dont témoignent ses écrits ultérieurs sur Romain Rolland. Nous aurions facilement tendance à penser que cette dimension est déjà présente dans le témoignage présenté ici. Elle ne pouvait amener par la suite son auteur qu’à des positions nettement plus pacifiées et mûrement réfléchies.

Les préliminaires de la guerre

22 juillet : Dauzat est au Tyrol autrichien. Dialogue avec un touriste français qui évoque combien la cour de Vienne, la presse et l’opinion publique autrichiennes sont prêtes à en découdre avec les Serbes.

25 et 27 juillet : Rupture austro-serbe. « Tout le monde a compris que c’est la guerre. Chants, cris, manifestations patriotiques durant toute la nuit. » Mobilisation dans l’enthousiasme populaire. Déjà sensible à ses futures recherches, Dauzat note : « Le faux se mêle parfois au vrai. » Départ des premiers soldats et des touristes. Réflexion d’un contrôleur dans le train : « Pourquoi la guerre ? Nous ne demandons qu’à travailler et à manger. Ceux qui l’ont décidée sont idiots. »

27-30 juillet : Passage du témoin par la Suisse. Lecture de la presse locale et française. « On se rapproche, par petites étapes : on éprouve le besoin d’être à la portée de son pays, afin de rejoindre au premier appel. »

30 juillet : Retour en France où se prépare la mobilisation. Pleurs des femmes. Discussion dans le train sur la mobilisation. Un Alsacien s’est enfui pour rejoindre la France et y être mobilisé.

31 juillet : Paris. Sang froid et bonne humeur dans la capitale. La vie normale continue. Certains ne croient pas à la guerre : les journaux cherchent à effrayer les gens pour vendre du papier. Guillaume II décrète l’état de menace de guerre.

1er août : Rapporte différentes rumeurs sur le sens de la mort de Jaurès. Se rend chez lui pour préparer son départ. « Jamais je ne me suis senti plus de sang froid ni de lucidité. » Affiches de mobilisation générale. « Territorial de l’auxiliaire, n’ayant jamais fait de service militaire, je ne suis évidemment pas gâté. »

2 août : départ. « Dans le train, les hommes se parlent. En ce moment, les taciturnes éprouvent le besoin d’être bavards. Il faut communiquer ses pensées et sa foi dans le succès, identique chez tous. » A Chartres, les mobilisés entament la Marseillaise. Arrivée à Châteauvieux. Prise de contact avec un médecin qui lui dit : « – Infirmier ? Vous avez aussi à vous armer de courage. Les autres connaîtront les enthousiasmes de la guerre ; nous nous n’en verrons que les aspects cruels et douloureux. »

Le carnet d’un infirmier militaire

Période du 2 août au 5 septembre :

Affecté dans un hôpital créé dan un couvent. Dirigé par des religieuses, il a une section militaire qui soigne des militaires malades. Les autres infirmiers ne sont pas plus qualifiés que Dauzat.

Dès le 5 août, s’intéresse aux rumeurs nées de la raréfaction des sources d’information et la mise en place de la censure : Caillaux assassiné par le frère de Calmette (en liaison avec l’assassinat de Jaurès), espionnite, rumeur sur les plaques Kub. Dauzat demeure fortement influencé par les travaux de Le Bon sur la psychologie des foules qu’il connaît et cite.

Perception de la neutralité italienne. Dénonciation des flatteries diplomatiques françaises.

Reçoit des nouvelles de Paris : destruction des laiteries Maggi dont la rumeur prétend que le lait est empoisonné et destruction des commerces pressentis comme appartenant à des Allemands. Dénonce la flambée des prix dans la capitale qui, selon lui, explique l’apparition de ces violences.

Emploie le terme d’ « embusqué » pour désigner des hussards en traitement. Certains malades enveniment leurs plaies pour ne pas partir sur le front. D’autres cherchent à se rendre absolument indispensables (8 août).

Les religieuses qui n’aiment pas voir les infirmiers ou les malades inoccupés les assomment de labeur (recours à la main d’œuvre militaire qu’on ne paie pas…) Elles-mêmes ne se ménagent pas à la tâche mais commandent et sont respectées. Dauzat juge que « ces fourmis laborieuses qui se sont asexuées en s’adonnant exclusivement au travail » manquent de « sensibilité ». Elles ont aussi par rapport à la mort un sentiment d’accoutumance qui est et sera nécessaire au bon fonctionnement de leur établissement.

L’intellectuel découvre un monde qu’il ne côtoyait pas jusque là et s’adonne à des tâches jugées répugnantes : ses camarades ont du mal à comprendre qu’il puisse passer autant de temps à écrire… Dauzat fait intervenir pour la première le personnage de Barzac. Celui-ci déplore « cette organisation qui ne tient compte ni de l’intelligence, ni des capacités, ni de la situation sociale (…) ».

Mention des premières rumeurs teintées de bourrage de crâne prétendant que les Allemands sont démoralisés et qu’on va les prendre par la famine (11 août).

Rumeurs sur les pertes dans les combats d’Altkirch démenties par le gouvernement (12 août).

Doute de l’auteur à l’égard de l’évacuation provisoire de Mulhouse « pour des raisons stratégiques ».

Ironie à l’égard du clergé français qui, comme son homologue allemand, souhaite la destruction de l’ennemi : « Singulière mentalité, tout de même, qui a transformé le Christ d’amour et de pitié en Mars guerrier et massacreur ! »

Arrivée de blessés locaux victimes d’accidents de cheval : les chevaux réquisitionnés s’affolent lorsqu’ils sont utilisés pour des tâches guerrières.

Pression des religieuses pour que les infirmiers assistent aux offices : « mais, sur une vingtaine que nous sommes, il n’y a peut-être pas deux croyants. »

« Les journaux, eux, continuent toujours à sonner la même fanfare, et ils ont raison de vouloir entretenir la confiance : mais ils ne donnent plus le diapason de l’opinion publique. » (24 août)

Arrivée d’émigrants provenant du bassin de Briey. Attitude « résignée, mais point trop abattue. » « Les émigrants ne sont point trop loquaces. Les femmes parlent d’une voix monotone, comme si elles récitaient une leçon apprise. Beaucoup racontent comme ayant vu ce qu’ils ont entendu dire : ainsi se forment les légendes. » Evocation des atrocités allemandes (26 août).

Evocation de la rumeur et des fantasmagories sur « la poudre de Turpin » (29 août)

Arrivée par le train du premier convoi de blessés venant du front. « Vision poignante et inoubliable. » Prise en charge d’une partie de ces blessés. Lorsque le quota de places disponible est atteint, ceux qui n’ont pu être pris en charge poursuivent leur route jusqu’à l’hôpital suivant… (30 août) Arrivée d’un second convoi de 300 blessés. Les ordres reçus parlent de « paille pour recevoir blessés » et prévoient « d’évacuer les moins atteints sur les communes environnantes. » (31 août)

Départ pour la Suisse du personnage de Barzac, suite à de graves problèmes de santé. Nous n’avons pas pu déterminer de façon certaine si l’auteur a réellement pu quitter son affectation ou si il a ici simplement recours à un procédé purement littéraire et fictif, lui permettant de se distancier à l’égard des thèses défendues par Barzac. La suite du témoignage laisse toutefois à penser que Dauzat-Barzac a pu réellement quitter son poste, sans doute à cause de problème de santé et d’une inadaptation physique à la tâche d’infirmier (5 septembre).

Le journal de Barzac

Barzac se rend à Paris. La ville est calme. Il se plonge dans la lecture des journaux français et étrangers avec un mélange de crédulité et de sens critique (évocation de la « « poudre à punaises » [= mélinite] (…) à laquelle toute la population croit avec la foi du charbonnier. ») Passages particulièrement intéressants où se mêlent chez l’intellectuel à la fois une certaine forme de crédulité et des moments d’éveils critiques provoqués par la comparaison entre la presse française et italienne. Du fait de la raréfaction des sources d’information, la presse joue et jouera un rôle déterminant dans son positionnement idéologique (5 septembre).

Poursuite du voyage avec étapes par Dijon, Dôle, Pontarlier. « L’entrée des journaux suisses est interdite, mais on se les procure en cachette. » (7 septembre).

Arrivée en Suisse (10 septembre). Division de l’opinion publique dans ce pays neutre selon qu’on se trouve dans une partie francophile ou germanophile. Peur d’une agression italienne. Consultation de la presse allemande. S’intéresse au rapport entre la publicité et la guerre. Comprend que la guerre idéologique est aussi importante que la guerre militaire : « Les Etats-Majors luttent à coup de bulletins comme à coups de canons ; il ne leur faut pas moins de stratégie pour pallier une défaite sur le papier que pour gagner une victoire sur le terrain. » Analyse la violation de la neutralité belge (14 septembre). La lecture de la presse immerge Barzac dans les récits de propagande journalistiques : balles dum-dum, destruction de la cathédrale de Reims (18 septembre), engagement nationaliste des intellectuels allemands (22 septembre), « insomnies du Kaiser » (30 septembre). Analyse de « la faillite du socialisme » (8 octobre), de l’appel des intellectuels allemands (9 octobre) mais aussi des positions de Romain Rolland dans sa réponse aux intellectuels allemands (« On rendra alors justice aux magnifiques pages, si courageuses, de Romain Rolland, qui a eu assez de force d’âme pour s’élever au-dessus de la mêlée et pour maudire, non pas tel homme ou tel groupe qui passe, mais le fléau et les causes profondes de la boucherie fratricide qui déchire l’Europe. ») (3-4 novembre). L’air de la Suisse semble produire sur l’auteur des effets pacificateurs et critiques. La censure a parfois laissé complètement passer des aspects qui dévoilent comment se positionne Dauzat dès le début du conflit : « Non ! l’ennemi parce qu’il est ennemi, n’est pas nécessairement une « sale race » qu’il faut exterminer (…) Il faut savoir respecter l’ennemi et lui reconnaître ses qualités. Les Allemands combattent pour leur patrie comme nous pour la nôtre ; ils croient comme nous qu’ils ont été victimes d’une agression (…) » ; « La vraie France n’est pas représentée par les journaux qui crachent et bavent à jet continu sur l’adversaire et qui existent le peuple à des haines de race. » ; « C’est là encore une des conséquences fâcheuse du service militaire obligatoire, qui a jeté les intellectuels dans la mêlée du combat et des haines, alors qu’ils devraient demeurer au-dessus des conflits guerriers et travailler au rapprochement des élites, à la réconciliations des races. » (13 novembre)

De retour à Paris, Dauzat-Barzac déplore l’absence de la presse étrangère qui lui a servi à modérer ses convictions premières. La vie dans la capitale n’a guère changé, entre « dévouement et égoïsme ». Les terribles pertes du début du conflit ne semblent pas avoir affecté outre mesure la population civile : « Pourquoi prétendre que la guerre a transformé notre mentalité ? Il n’y a rien de changé, à part les sujets de conversation. A bien y réfléchir, il ne pouvait en être autrement. Les mêmes hommes restent avec les mêmes cerveaux… » L’auteur cite des « choses » entendues dans le métro qui montrent que la guerre et ses inévitables conséquences sont à cette époque parfaitement entrées dans les mœurs : « – Oui, c’est mon mari qui est mort. Que voulez-vous ? il n’est pas le seul. On s’en doutait bien quand il est parti. » Les œuvres de charité accomplissent pourtant leur besogne pour ceux du front (18 décembre). Le peuple est patient, il demeure « magnifique de sérénité et prêt à tous les sacrifices comme à toutes les temporisations. » (20 décembre) Le gouvernement est de retour dans la capitale. Dauzat-Barzac passe en conseil de révision à Vincennes, décrit la scène mais ne dit rien de son sort. Son témoignage s’achève avec l’évocation de la fête de Noël, « (…) fête plus retenue sans doute, moins bruyante peut-être, – fête tout de même. » « On s’est fait à la guerre avec une impassibilité stupéfiante. On oublie trop les autres, ceux qui à vingt-cinq lieues se font trouer la peau, chaque jour, chaque heure, chaque minute, héros obscurs qui assurent la sécurité de ceux d’ici. » (26 décembre)

4. Autres informations

Dauzat Albert, « Romain Rolland », Les Cahiers idéalistes français, 6 juillet 1917.

Dauzat Albert, L’argot de la guerre d’après une enquête auprès des Officiers et Soldats, Armand Colin, 1918, 195 p. [rééd. 2007, 277 p.]

Dauzat Albert, « Le préjugé de la race », Revue politique et parlementaire, 1918, tome 97, n° 287-289, pp 77 – 84.

Dauzat Albert, Légendes, Prophéties et Superstitions de la Guerre, La Renaissance du Livre, s.d. [1919], 283 p. (voir l’analyse de cet ouvrage sur ce site).

Dauzat Albert, Ephémérides 1914-1915, R. Debresse, 1937, 108 p. (Evoque précisément – et avec humour… – comment le témoignage analysé ici fut censuré. Rétablit la totalité des passages censurés).

J.F. Jagielski, avril 2010

Bouvier, Pierre ( ? – ? )

1. Le témoin

L’auteur est secrétaire général de l’Union des Mutilés et Anciens Combattants de l’Isère.

Il se présente dans sa « courte préface » comme un ancien combattant, un simple témoin, pas un écrivain : « J’aurais pu, comme d’autres, mêler à mon récit une fiction ou la fantaisie d’un rêve, quelque brève d’histoire d’amour ou la lutte féroce de deux désirs. J’ai préféré m’attacher à dire simplement ce que fut notre vie. Ce livre n’est certes pas l’œuvre d’un écrivain de métier, mais le témoignage sincère d’un homme qui veut décrire la guerre, comme il l’a faite, avec le constant souci de peindre, sans prétention, ce qu’il a vu. » Il ne révèle pas clairement son arme, mais il semble avoir été dans le génie. Plusieurs éléments vont dans ce sens, en particulier son insistance sur la guerre de mine.

2. Le témoignage

Poilu, mon frère, Grenoble, B. Arthaud, 1930, 290 p.

Son écriture est intéressante : phrases courtes, concises, qui donnent à la lecture un rythme saccadé, haletant. Il écrit au présent, non au passé, sur le mode du discours, non sur celui du récit. Cette posture énonciative montre qu’il ne souhaite pas raconter ses souvenirs mais qu’il veut faire revivre la guerre, plus de dix ans après, réactiver les souvenirs de ceux qui l’ont vécue. Preuve qu’il ne raconte pas sa guerre mais qu’il raconte leur guerre – à lui et à son « frère » (voir le titre) – il écrit à la fin de l’ouvrage : « Parfois, tu vas, songeant, l’esprit ailleurs. Un sifflement passe dans l’air, et je vois bien ta tête se baisser, comme s’il allait tomber près de nous un de ces tonnerres de jadis. Et moi, ne t’ai-je pas dit souvent : Ma jambe me fait mal, tu sais, ma jambe, sur la route de Flirey… C’est l’histoire de tous les soldats. » (p. 278)

Beaucoup d’argot, pour insister sur l’immense brassage des soldats provoqué par la guerre. Une histoire que l’auteur veut « classique » : le départ, le baptême du feu, la morne vie des tranchées, etc. Mais très vite un problème : aucune chronologie, aucun lieu. Le témoignage semble « suspendu » dans le temps et dans l’espace, ce qui, là encore, va dans le sens d’une expérience individuelle que rien ne permet de distinguer des autres : tout poilu doit s’y reconnaître.

3. Analyse

L’absence de tous les marqueurs temporels et spatiaux rend la vérification de son parcours difficile. Or, certains passages surprennent par la multiplication de corps à corps et la description qu’il donne de la guerre de mines. Ainsi, dans ce passage non daté : « Le samedi matin, leur tranchée a sauté. Une explosion. L’air vibre et un nuage de fumée, de terre, s’élève soudain. Des bras, des jambes, des outils, des baïonnettes voltigent et c’est la ruée pour occuper les lèvres de l’entonnoir et achever ce qui reste en vie. Il n’en reste pas beaucoup. Le spectacle est horrible. […beaucoup de morts, de débris,…] Corps à corps avec les survivants, couteau en mains. Il résiste un peu sur le drap, qui cède brusquement à l’effort, et un jet de sang arrose les deux hommes. » (pp. 140-141)

De même dans cet autre passage, non daté lui aussi : « La galerie avance, plus d’un jour de travail. Sans répit, des deux côtés, on creuse à toute hâte. On le sait. Qui tuera le premier ? Jour et nuit les équipes se succèdent. Épuisement, fatigue. […] Deux tranchées alertées, bientôt prêtes à sauter, deux positions sur un volcan qui menace d’un moment à l’autre. Puis, l’attaque féroce de ce qu’il reste, après, coutelas en main, à la grenade, à coups de poings ou de dents, comme on peut, ainsi que des bêtes sauvages qui défendent leur peau. Civilisation. Progrès. Le vernis craque. » (pp. 78-79)

Par leur nombre et le discours qui les accompagne, ces passages sont sûrement à ranger dans ce que Jean Norton Cru dénonçait dans son œuvre : la récupération par des auteurs pacifistes d’une image marquante mais très marginale de la guerre – le corps à corps à l’arme blanche (sur 1000 blessures, trois seulement furent le fait de l’arme blanche) – pour montrer à quel degré de civilisation descend l’homme dans la guerre : « Civilisation. Progrès. Le vernis craque. » (Voir la critique qu’en fait Jean Norton Cru dans Du Témoignage, Paris, Gallimard, 1930, pp. 113-114).

Les descriptions macabres qu’il multiplie sont vraisemblablement destinées, elles aussi, à marquer l’imagination du lecteur. Ainsi dans ce village attaqué aux obus incendiaires lorsqu’il faut extraire et transporter les corps calcinés : « Sur une civière, on transporte les moignons racornis. Deux soldats versent leur brancard, taché de sang et de cheveux collés, dans le trou. Un bruit sourd, une gerbe d’eau. » (p. 25)

L’auteur a en revanche des passages intéressants sur la ténacité des soldats : « C’est notre âme d’après guerre, plus lucide, qui l’a reconstruite, cette vie. Qui aurait pu tenir dans une suite perpétuelle de coups durs, pendant cinquante-deux mois, tant d’un côté que de l’autre ? C’est grâce à un bidon de rouge, à l’image d’une femme ou d’êtres chers, à une relève de quatre jours qui exaspéraient les vies animales, à un séjour d’une semaine à l’intérieur, dans la douceur d’un foyer, c’est grâce à cet oubli immédiat et périodique de toutes nos misères que nous avons pu nous habituer à ce monde inhumain. » (p. 92)

De même sur les ententes tacites avec l’ennemi : « Puis une convention tacite s’établit, sans entente : notre fourneau éclate à 5 heures du soir ; le leur éclate à 5 heures du soir, le lendemain, régulièrement. […] Chacun se replie avant l’heure et, au moment précis, nous voyons, en spectateurs, monter en l’air ce geyser de terre qui continue à remuer des cadavres sans en faire de nouveaux. La fumée se dissipe, tout se calme et nous reprenons place sur notre terrain en construisant de nouveaux abris. A notre tour maintenant. Notre galerie s’achève ; en face, on se replie avant cinq heures, le fourneau est bourré, un bruit formidable, et tout rentre dans le silence jusqu’au lendemain. A la relève, la consigne est passée et observée de part et d’autre. » (pp. 143-144) Jusqu’au jour où cette entente est brisée : « Un lieutenant ou un oberleutnant a-t-il oublié de passer la consigne à de nouvelles formations qui montaient en lignes ? Représailles ? Ordres ? Décalage d’heures ? Le Val a de nouveau mérité son nom. La guerre de mine, sournoise, angoissante, a recommencé, la vraie guerre. » (p. 146)

L’ouvrage se termine sur un appel aux anciens combattants, objectif de son livre : il faut sauvegarder l’union de tous face au risque d’une autre guerre, et ne pas s’enfermer dans le silence : « Parle à ces gens qu’enthousiasmerait la guerre, qui rêveraient encore d’assauts joyeux sous la herse des baïonnettes miroitantes, au grand soleil, comme au bon vieux temps. » (p.281)

« Toi, mon frère, souviens-toi, quand nous sommes revenus, que disions-nous ? N’avions-nous pas promis d’élever la voix, de faire taire les embusqués, de crever les ballons vides des rhétoriques pour champ de bataille à la pâte de guimauve ou des embrassades universelles après bien déjeuner ? Parce que nous savions, parce que nous avions trop vu la mort et la souffrance pour ne pas connaître mieux que les rhéteurs ce que valent la vie et la paix ? […]

Alors tout ça, oublié ? […]

Poilu, mon frère, frère aimé de France et toi aussi, ancien combattant d’Outre-Rhin […] Travaille à désarmer autour de toi les cœurs et les esprits pour que, sans crainte, entre nous, ensuite d’autres puissent désarmer les bras. » (pp. 285-286)

Cédric Marty, 12/2007