Résumé de l’ouvrage :

Le village aux toits rouges. Bourmont et ses environs vus par des Américains (1917-1919). Les lettres non censurées d’une cantinière.

SHAL (Bourmont), 2021, 175 p.

Katharine Morse est cantinière, attachée à la compagnie A du 23e RIUS du corps expéditionnaire américain basé à Bourmont (Haute-Marne) à la fin de 1917. Elle débute, à son arrivée dans le village, le 24 novembre, une auto-correspondance qui raconte son action pour la distraction et le bien-être, dont alimentaire, des Doughboys. Mais elle évoque aussi le lien, parfois surréaliste, avec la population et le quotidien de la présence américaine, en nombre, dans le secteur, ce jusqu’au 10 mars 1918, date du départ du régiment pour le front, en Meuse.

Eléments biographiques :

Katharine Duncan Morse est née le 19 juin 1888 à Amherst, dans le Massachusetts (Etats-Unis), dans une famille aisée et cultivée de 7 enfants. Son père, Anson Daniel Morse est un historien et universitaire de renom qui eut parmi ses étudiants le 30e Président des Etats-Unis, Calvin Coolidge. Il meurt en 1916. L’une de ses sœurs, Margaret Morse Nice deviendra une ornithologue réputée. A 16 ans, Katharine voyage en Europe et à 18 ans, elle entre aux prestigieux Smith College, la plus grande université pour femme des Etats-Unis. Elle ne termine toutefois pas son cursus dans cet établissement. Lettrée, elle publie régulièrement des poèmes dans le magazine de l’université. Elle reprend pourtant ses études à l’Université de Californie (l’UCLA) en 1912-1913. La guerre déclarée, elle se met au service de la Y.M.C.A. et part pour la France fin octobre 1917. Elle est basée à Bourmont, (depuis 2018 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon) du 23 novembre 1917 au 8 février 1918 puis à Goncourt, la commune voisine, du 9 février au 11 mars 1918. Son parcours est ensuite meusien, avec des séjours de durées variables, à Dieue-sur-Meuse, Gondrecourt, Abainville ou Mauvages mais elle relate également des déplacements à Paris, ou en permission à Etretat, Aix-les-Bains, Saint-Malo ou Cauterets. Le 10 janvier 1919, alors qu’elle a déjà dépassé son contrat d’engagement de 8 mois, elle quitte Mauvages, pense repartir au pays puis se ravise et arrive à Paris le 7 février, pensant qu’elle peut être encore utile. Elle dit : « Si je repartais au pays maintenant, j’aurais l’impression d’être une dégonflée et je ne pourrais plus me regarder en face pendant tout le reste de ma vie ». Elle poursuit donc son travail de cantinière pour l’armée dans l’Est (Bar-le-Duc, Verdun, Conflans-Jarny) et le 15 mai 1919 ; elle quitte la France sur le paquebot Imperator. En août 1920, elle publie the Uncensored letters of a canteen girl puis elle publiera divers autres ouvrages de poésie, des pièces de théâtre ou des livres pour enfants. La Deuxième Guerre mondiale la retrouve volontaire au Seamen’s Church Institute à New-York où elle retrouve, comme dans la guerre précédente, un monde d’hommes, soldats et marins. Elle continue à publier des poèmes, parfois nourris de son expérience aux services des militaires, puis s’établit sur Staten Island dans les années 1950, se consacrant au jardinage et à l’observation des oiseaux. Entrée en maison de retraite au début des années 1970, K.D. Morse s’éteint le 12 juillet 1975. Elle repose aujourd’hui à côté de son frère, Harold, qui s’est noyé accidentellement à l’âge de 11 ans, en 1896, au Wildwood Cemetery de Amherst.

Commentaires sur l’ouvrage :

Publié aux Etats-Unis en 1920, les lettres non censurées d’une cantinière sont présentées par Jean-Marie G.-H. Pierre, qui expose, dans une préface introductive, ses recherches sur les Américains dans leur concours à la France à partir de 1917. C’est à la suite de la découverte de la version américaine de cet ouvrage qu’il décide d’en effectuer une traduction. En effet, natif de Bourmont, il lit dans ces pages une véritable « appropriation » de son village par Katharine Morse. Ayant découvert des descendants de ce témoin, il en reconstitue le parcours et publie les pages consacrées à sa présence à Bourmont et Goncourt. Le présentateur explique également le pourquoi d’un titre si énigmatique, évoquant des « lettres non censurées ». En fait, « non censurées » car « non envoyées » « il s’agit [en fait de lettres], d’avantage d’une sorte de « journal de bord » tenu presque quotidiennement du 24 novembre 1917 au 21 avril 1919 avec pour point de départ des notes jetées sur « des bouts de papier, lors de rares moments de répit, à la cantine, ou la nuit, à la lueur d’une bougie dans (son) cantonnement ou le matin devant l’âtre de Madame, les pieds sur une chaufferette » (page 11). Dès lors, cette initiative de traduction et de réintroduction dans l’histoire locale de ce petit village de l’est haut-marnais, aux portes des Vosges, permet en filigrane une excellente illustration anthropologique du lien entre les soldats américains et la population rurale bourmontaise. Elle qui révèle également la différence des mondes entre France et Etats-Unis du début du vingtième siècle, ce qui fait d’ailleurs dire aux soldats : « Ce pays a mille ans de retard ! » (pages 43 et 107). L’autre apport appréciable est que Katharine Morse nous connecte également à de nombreuses reprises à l’état d’esprit des Doughboys. Un très bon témoignage d’une jeune femme à hauteur d’homme. L’ouvrage est bien présenté, sauf l’appareil de notes, rejeté en fin d’ouvrage, et un peu compliqué à retrouver.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 01 ; Cantonne dans la famille Chaput

3 : Description de l’intérieur, M. Chaput couche dans un lit à alcôve

5 : Leçon de lessive « à la française »

: Ambiance d’après pécule

7 : Phrases des anciens combattants pour « remettre les jeunots à leur place »

8 : Sur l’argent, les billets et leur durée de conservation par les américains, surnom

9 : Sur les pièces de monnaie, surnoms, tromperie d’argent mexicain sans valeur

10 : Sur les 8 langues utilisées dans une escouade

13 : Nègre

15 : Problème de langue entre français et américains

19 : Sombre intérieur des maisons

20 : « On se sentira bien seules quand les Américains partiront »

21 : Espionnite (vap 61 sur une empoisonneuse, et p. 68)

25 : Tabac gratuit envoyé par le Fonds du Tabac Sun

26 : Coutume de la buche de Noël

28 : Sur le gui

31 : Vue d’un enterrement d’un soldat US

38 : Froid, encre qui gèle

: Sur le vol de couverture, considéré au rang de crime

42 : Chop suey, plat chinois

: Ennui à Bourmont ; les hommes demandent à monter au front

43 : « Frénésie » de l’apparition de la moustache chez les soldats US qui se font prendre en photo avec pour l’envoyer à leur petite amie (vap 106)

: Fusil (Springfield US M17 ?) surnommé « Betsy, l’embroche-crapauds », Betsy était le surnom du fusil de Davy Crocket

: Patriotisme émoussé à la confrontation de la guerre et du séjour en France

: « Depuis mon arrivée, j’ai vu le soleil deux fois » « et encore on aurait dit qu’il était un peu moisi »

45 : Cour martiale

49 : Mangeurs de grenouilles

: Puni pour avoir utilisé son casque comme bouilloire, condamné à une amende de 20 dollars

50 : Hospitalisée à Paris pour rougeole

64 : « Depuis l’arrivée des Américains, toutes les femmes ont quitté l’usine pour laver les vêtements des américains »

69 : Vue de l’hôpital de Goncourt (16 malades)

71 : Bataillon MILK car il est composé des compagnies I, K, L et M

: Vitex, ersatz de verre

72 : Maisons consignées à cause de l’alcool (vap 74) et rumeur d’utilisation comme « bordel » pour les officiers

76 : Problèmes d’indiscipline et de violence, raison : « Prenez un échantillon moyen de deux mille cinq cents garçons, soustrayez les à toute bonne influence capable de les restreindre, faites les marcher toute la journée dans la boue et sous la pluie jusqu’à ce qu’ils tombent d’épuisement au bord de la route, ramenez les le soir vers des greniers ou des granges sombres, endroits froids, humides, crasseux et infestés de vermines, ajoutez à cela la tension provoquée par la perspective de monter au front pour la première fois, fermez leur toutes portes sauf celles du café et donnez leur de l’argent – et dites moi quel résultat on peut attendre de tout ceci ? »

78 : Auto-blessure de la main pour échapper au front

80 : Martin surnom français d’une mule, Maud chez les américains

: Batiste, toile noire

83 : Prix de la cantine et ce qu’on y trouve

: Visite de Pershing

85 : Etonnée de la grossièreté des hommes : « Avant, j’ignorais combien le Corps Expéditionnaire Américain pouvait être aussi régulièrement et continuellement grossier une fois livré à lui-même. Ce qui est étonnant – car ceci semble être leur manière normale de s’exprimer – c’est comment ils arrivent à se débarrasser de toute grossièreté quand on les entend parler de manière un peu affectée dans les cantines. »

86 : Ordre de raser les crânes avant de monter au front

: Conseil à K.D. Morse : « Restez à l’écart de tout ceci. C’est pas pour les fillettes ce qui se passe là-bas » et « Vous envoyer au front sans vous avoir fait subir les exercices avec des masques n’est rien d’autre qu’un meurtre de sang-froid »

107 : Sur les tas de fumier

116 : Leave Areas, zones de permission

Yann Prouillet, 21 avril 2025

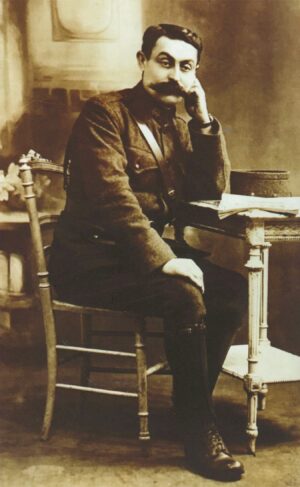

Chatot, Eugène (1880-1973)

Résumé de l’ouvrage :

Eugène Chatot (1880 – 1973), affecté au 8e Génie, est interprète auprès de la 35e division de l’armée américaine. La partie éditée de son carnet de guerre couvre la période du 31 juillet au 30 décembre 1918 et débute dans les Vosges, près de l’ambulance alpine du camp Larchey, sur les pentes sud du Klinzkopf, dans les Hautes Vosges. Début septembre, il part pour l’Argonne avant d’être légèrement blessé par un obus et gazé à la fin du mois. Evacué et hospitalisé, il vit l’Armistice en convalescence, revient au front et termine son journal dans la Meuse à la toute fin de décembre 1918.

Eléments biographiques :

Eugène Chatot naît à Gizia (Jura) le 3 septembre 1880 de Claude Antoine Chatot, instituteur, qui décède dès l’année suivante, et de Marie Adelina Garnier, qui deviendra en 1887 receveuse des Postes dans le Doubs. En 1893, Eugène Chatot étudie au collège de Baume-les-Dames puis il devient ami avec Louis Pergaud. De formation intellectuelle, il publie dans différentes revues sous le pseudonyme de Max Garnier (le nom de jeune fille de sa mère) des poésies et une notice biographique. Il travaille sa connaissance de l’anglais au Val College de Ramsgate (Angleterre) de 1902 à 1904. Le 24 août 1907, il se marie à Belfort avec Louise Gressebucher ; tous deux travaillent aux PTT, avant qu’Eugène soit nommé à la bibliothèque du Ministère à Paris. Louis toutefois est cardiaque, mal dont souffrira également sa fille. Marie-Louise, sa fille, y nait le 7 janvier 1914. Le 2 juin 1917, Eugène est affecté au 8e régiment du Génie. Maitrisant l’anglais, il est traducteur pour l’Armée américaine, traduisant également des documents. Il dit être nommé brigadier le 11 août 1918, fait mineur pour lui qui précise : « L’évènement n’a rien de sensationnel. Il aura cependant pour résultat une légère augmentation de ma solde, et en cas de malheur, de la pension servie à ma veuve ». Il est démobilisé le 30 janvier 1919 et remis dès le lendemain à la disposition de son employeur, les PTT, où il fera toute sa carrière. Le 28 juin suivant, à l’occasion du Traité de Versailles, il est chargé du bureau de poste temporaire, installé pour la signature. Le couple à la douleur de perdre Marie-Louise, à l’âge de 12 ans, le 24 août 1926 et Louise décède elle-même le 22 avril 1934 à l’âge de 51 ans. Le 1er septembre 1935, il est l’un des animateurs de la Société Littéraire des PTT qui vient d’être crée. Le 6 juin 1936, Eugène épouse en seconde noce Delphine Duboz, veuve de Louis Pergaud, à Paris, où ils s’installent. Cette dernière décède le 16 juillet 1963 et le 19 janvier 1965 est créée l’Association des Amis de Louis Pergaud sous l’instigation d’Eugène Chatot qui décède le 5 juillet 1973 à l’âge de 92 ans. Il est enterré auprès de son unique fille Marie-Louise à Bonnay dans le Doubs.

Commentaires sur l’ouvrage :

L’ouvrage débute par un double rappel opportun pour la compréhension périphérique du carnet de guerre d’Eugène Chatot :

– La 35e division américaine en France, origine (Kansas et Missouri), formation (dans l’Oklahoma en septembre 1917), composition (69e brigade d’infanterie composée des 137e et 138e régiments, du 129e bataillon de mitrailleuses et de la 70e brigade d’infanterie composée des 139e et 140e régiments et du 130e bataillon de mitrailleuses. A ces formations s’ajoutent la 60e brigade d’artillerie de campagne, le 128e bataillon de mitrailleuses, des unités du Génie, des signaleurs, le train de combat, les formations sanitaires et la Police Militaire.

– L’ambulance alpine du Camp Larchey. Eugène Chatot se trouve dans ce camp lorsque débute son carnet, le 31 juillet 1918. L’ambulance alpine 1/65 est une formation sanitaire partie d’Orange le 6 août 1914 pour arriver dans les Vosges dès le 23. Elle s’installe au camp Larchey, cote 1210, sur les pentes sud du Klinzkopf. Les installations se composent d’un abri blindé pour 20 hommes, d’un baraquement pou 20 hommes et des abris en tôle. Le 19 janvier 1917 est installé un poste de réconfort dans le réfectoire et une infirmerie ainsi que la construction d’un abri pour automobiles. Le 1er février suivant, l’ambulance change de nom pour s’appeler l’ambulance alpine 302. Elle est alimentée en électricité fin mars 1918 puis est réduite en un poste de recueil, de secours et d’évacuation, dont le matériel médical est « réduit au strict nécessaire » le 10 avril suivant. A l’arrivée des troupes américaines dans ce secteur le 29 juin 1918, elles installent une infirmerie dès le 4 juillet, jusqu’au 12 octobre.

Eugène Chatot relate, avec un certain style journalistique, parfois s’envolant stylistiquement, le fil de ses six mois de campagne répartis du 31 juillet au 30 décembre 1918 dans les Vosges et en Argonne. Il y décrit les lieux, les hommes, les mœurs et les activités tant dans les Vosges que lors de ses différents déplacements à la suite des opérations militaires de l’armée américaine à l’automne 1918 en Lorraine. L’ouvrage bénéficie d’une excellente présentation par Eric Mansuy et Brice Leibundbut, président des Amis de Louis Pergaud, qui ouvre l’ouvrage sur un avant-propos. Ainsi sont architecturés une biographie, un rappel sur la 35e division américaine, l’ambulance alpine du camp Larchey, le carnet de guerre, un glossaire militaire, une notule biographique de 44 personnages cités dans le livre, un index des patronymes et des toponymes et un opportun cahier photographique. De nombreux détails de la vie quotidienne peuvent être puisés dans cet ouvrage bien édité.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 25 : Sur après la mort, enterrement à part d’un allemand pour éviter aux soldats « de dormir à côté de lui leur dernier sommeil ». Vue du cimetière d’Oberlauchen. Inscriptions injurieuses sur une croix ennemie

28 : Bruit de l’obus

29 : Orage impressionnant, crépitement d’un paratonnerre, couleur des éclairs

30 : Pas de lettre, place du courrier

38 : Enterrement d’un capitaine et modification du sentiment sur la mort, vue de la tombe, différence entre les soldats

42 : Auberge de Talsperre

: « Et le tabac, n’est-il pas l’indispensable narcotique du soldat ? »

: Faucheux (araignée) appelée granddadies long legs que Chatot écrabouille

43 : Propagande allemande avec des petits ballons rouges, envoi de journaux « La guerre qui vient » de Delaisi et la Gazette des Ardennes. Envoi qui sert également pour « vérification pratique de la direction et de la vitesse du vent », possiblement préliminaire à un bombardement par obus à gaz.

Sur l’Amérique, dry and wet states, dry and wet towns, précision sur les alcools

45 : Souci postal, non-respect américain du courrier (Vap 65)

46 : Explication de la bochification de Kruth, de la lutte contre par les français et du « régime privilégié », notamment sur le tabac et les denrées alimentaires, l’allocation aux femmes de mobilisés allemands !

47 : Brins d’herbe et fleurs du front conservés et encadrés par les civils

48 : Respect des arbres, ornements dans les cimetières, gestion de la forêt vosgienne, « où tous les arbres [sont] numérotés, étrillés et soignés comme des purs-sangs »

49 : Baraques de bûcherons comme les lumbermen du Maine ou du Michigan

: Idiosyncrasie des constructions (ambulance, artillerie, chasseurs alpins, etc.)

54 : Sur le réemploi des invalides par la rééducation professionnelle

57 : Volonté de pèlerinage après-guerre

: Obus à croix verte = toxique

58 : Menu des 3 repas de la journée

: Cuisine américaine exécrable, ce qu’on mange et comment

60 : Cuscutine (médicament)

: Prix d’une lessive ! Estampage des américains, abus sur les prix y compris pour les soldats

: Bureaucratie américaine, red-tapisme

65 : Réputation américaine et sociologie des soldats

66 : Pétanque

67 : Indiens scalpeurs

: Chiffres de pertes

: Problème surréaliste de langue entre alliés en Orient : « …les Français et les Serbes pour se comprendre de parler allemand, et les Turcs ou les Bulgares de parler français »

69 : Suicide d’« un homme né d’un père allemand et d’une mère américaine suspecté et raillé par ses camarades »

71 : Sur la réalité de la guerre dans les Vosges : « J’ai conscience de n’avoir pas vu le vrai front, l’enfer innommable que l’imagination d’un Dante n’aurait pu concevoir »

Son sentiment sur sa mort, pourquoi il écrit et pour qui

Tourne dans un film cinématographique et raconte ses « trucages »

75 : Espionnite américaine et le pourquoi

76 : Sur les mœurs faciles des meurthe-et-mosellanes : « Il semble que dans ce pays-ci, les femmes ont la cuisse plus facile qu’ailleurs » et le pourquoi

: Médiocrité des majors de cantonnement

77 : Village lorrain nettoyé par les Américains

: Différence de mentalité ente français et américains par rapport à la propriété

78 : « Il fait un temps affreux. Les routes sont boueuses et la pluie tombe à gros torrent. C’est vraiment un temps rêver pour aller à l’abattoir »

82 : Vue d’italiens sales

: Problème de l’eau non potable, récupérée sur les toits

87 : Enfants mascotte abandonnés

88 : Bully beef, équivalent américain du Singe

89 : Vue de la partie allemande de Vauquois le 2 octobre 1918

90 : Odeur de l’ennemi

92 : Note 100 sur le Renseignement français, portant au col une tête de sphynx

93 : Sur la rumeur de femme combattante dans l’armée allemande : « On a dit qu’il y avait des femmes parmi les servants des positions de mitrailleurs. Cela me parait invraisemblable, mais j’ai vu un prisonnier qui avait bien l’air d’être une femme : face imberbe, efféminée, fessier tout féminin… à moins que ce soit un inverti »

94 : Vue horrible de champ de bataille

96 : A l’hôpital, ne donne pas son adresse dans l’espoir d’en partir plus vite

: Il fustige l’inaction à l’hôpital

98 : Peur de perdre son journal. Frais d’hôpital non remboursés (Vap 101 et 122)

99 : Tient également un cahier d’impression (Vap 100 et note 124)

102 : Mari disparu rentré à la maison après l’Armistice (rappelle Le Fou d’Abel Moreau)

: Description du cimetière de Saint-Dizier

104 : Regrette de ne pas avoir été interprète d’allemand pour « vivre des heures inoubliables d’émotion et d’enthousiasme » avec « la joie virile de fouler en vainqueur le sol de l’ennemi orgueilleux et cruel »

: Vue du « camp Nègre » de Koeur

106 : Vue de Chauvoncourt le 17 novembre 1918

107 : « Les Américains de ce régiment ont le génie de la destruction » et description des dégâts gratuits causés par les américains

111 : Mort dans une rixe anglo-américaine

: Insatiabilité sexuelle d’une femme qui « ne se conterait pas d’un « sifflet d’un sou » mais il lui faut un outil viril et consistant » (vap 114)

: Belles lignes sur la boue

113 : Prostitution familiale à Commercy d’« une femme mère de trois filles, dont l’ainée a dix-huit ans et la plus jeune douze, était signalée aux autorités américaines comme attirant chez elle des soldats et donnant chaque nuit à quatre d’entre eux une hospitalité totale (une pour la mère et trois pour les filles) »

115 : Roosevelt surnommé l’Idole

: Assassinat d’un officier

116 : Sur l’âme et l’orgueil américains, insupportable (fin 117)

121 : Cuisse facile des filles de Boncourt, description et le pourquoi

122 : Lieutenant « poivré », « avarié » par une femme malade

Yann Prouillet, 1 avril 2025

Duffy, Francis (1871-1932)

Pendant la Grande Guerre, ce prêtre catholique canadien a été l’aumônier du 69e régiment d’infanterie de la Garde Nationale de New York, composée majoritairement d’immigrants irlandais. Il est l’ecclésiastique le plus décoré dans l’histoire de l’armée américaine.

Né en 1871 au Canada, dans l’Ontario, Francis Duffy émigre à New York. Ordonné prêtre en 1896, il enseigne la « psychologie philosophique » au séminaire de Yonkers et édite la New York Review, que l’archevêque de New York réussit à faire interdire en raison de son contenu jugé trop « moderniste ». Nommé dans une paroisse récemment créée dans le Bronx, Francis Duffy devient également aumônier militaire, ce qui lui vaut d’accompagner les troupes américaines lors de la guerre hispano-américaine de 1898 à Cuba.

Quand le 69e régiment de New York est envoyé en France, en 1917, Francis Duffy accompagne les hommes dont il a la charge spirituelle. Après la période d’entraînement militaire, pendant laquelle il célèbre de nombreux mariages, il débarque à Brest avec son régiment le 12 novembre. Le régiment rejoint les Vosges puis les secteurs de Lunéville et de Baccarat, en Meurthe-et-Moselle. Viendront ensuite la bataille de l’Ourcq, l’offensive de Saint-Mihiel, la bataille de l’Argonne puis l’occupation en Allemagne. Francis Duffy ne se contente pas d’assurer les services religieux et de veiller au moral des troupes, il accompagne également les brancardiers au cœur même des combats. Le lieutenant-colonel Donovan considère que le rôle de Francis Duffy dépasse celui d’un simple aumônier. Il est même question de lui attribuer le poste de commandement du régiment.

Les mémoires de guerre de Francis Duffy regorgent d’informations précises sur les localités françaises où stationne le 69e régiment et de commentaires sur la population civile. On y suit la vie quotidienne du régiment, avec pour fil conducteur l’esprit irlandais qui unit ces fils et petit-fils d’émigrés de la verte Erin. L’ouvrage remplit à la fois les fonctions d’histoire régimentaire et de récit personnel. Cette double orientation s’explique par la genèse du livre. Francis Duffy a en fait repris le manuscrit de son ami, le poète Joyce Kilmer, converti au catholicisme, qui avait entamé la rédaction de l’histoire du régiment avant d’être tué en 1918 au cours de la bataille de l’Ourcq. Duffy avait au départ l’intention de continuer dans la veine du manuscrit de Kilmer, mais on l’avait incité à y relater également ses propres souvenirs. Comme de nombreux autres mémoires d’aumôniers, l’ouvrage de Patrick Duffy est un témoignage très documenté qui se distingue par la qualité de son écriture.

Après la guerre, il prend en charge la paroisse de Holy Cross, à New York, et y restera jusqu’à sa mort en 1932.

Extraits :

Dimanche 17 mars 1918

Nous n’avions pas de cathédrale pour notre messe de la Saint Patrick mais le lieutenant Austin Lawrence a demandé aux médecins Jim McCormack et George Daly de me trouver un coin dans les arbres où ma soutane blanche ne risquerait pas d’être repérée. Les hommes qui en avaient l’autorisation se glissèrent hors des tranchées pour assister à l’office.

Plus tard dans la matinée, j’ai également célébré une messe en arrière, au camp New York, pour le 2nd bataillon. Là aussi nous étions dissimulés par de jeunes bouleaux sur un terrain en pente. Les hommes n’ont pas bougé quand le clairon a retenti pour signaler un aéroplane ennemi. Je leur ai décrit les anciennes fêtes de la Saint Patrick en leur disant que nous étions mieux ici. Les dirigeants de notre pays nous avaient appelés pour que nous nous battions au nom de la liberté et du droit des petites nations. Nous combattons pour cette noble cause au nom de notre pays et de l’humanité toute entière, sans oublier le cher petit pays d’où venaient tant d’entre nous et que nous aimions tous.

(…)

Après la bataille / Forêt de Fère – Août 1918

En une seule bataille, presque la moitié de nos forces a disparu. Cinquante-neuf officiers et mille trois cents hommes ont été mis hors de combat. Parmi ceux-ci, treize officiers et deux cents hommes sont morts. Les blessés graves sont nombreux. Mais en dépit de ces pertes, de la douleur qu’elles occasionnent et des maladies, les hommes sont étonnement enthousiastes. Ils ont obtenu ce qui compte le plus pour un soldat : la victoire. Et ils savent maintenant que les adversaires qui ont dû se replier faisaient partie de la célèbre Garde Prussienne, la fine fleur de la machine de guerre allemande. Le 69e a de nouveau été à la hauteur de sa réputation.

Je suis allé interroger les survivants pour la chronique que j’écris sur le régiment. Je peux avouer, tandis que je réécris ces chapitres, que j’ai dû attendre des mois pour obtenir des informations détaillées auprès des blessés. Au lendemain de la bataille, ceux qui étaient le plus en mesure de me livrer le récit des événements étaient allongés sur des lits d’hôpitaux, souffrant atrocement, mais toujours animés du courage et de la dévotion de leur race, attendant avec impatience le jour où ils pourraient reprendre leur dangereux poste au sein de leur cher régiment. Ce sont les véritables héros de la guerre. Il est facile de s’engager sur le coup de l’émotion mais l’heure de vérité sonne quand, après avoir fait face à la perspective d’une mort brutale et avoir enduré des douleurs sans nom, le combattant insiste, malgré les offres de service allégé que lui proposent des officiers prévenants, pour reprendre sa place en ligne auprès de ses camarades. Et maintenant que la guerre est terminée, rien ne me remue autant le sang que l’arrogance mesquine de certains majors qui rejetaient les requêtes de ces hommes souhaitant endosser à nouveau l’uniforme (dont beaucoup avaient été blessés plusieurs fois).

Francis Grembert, décembre 2018

Father Duffy’s Story, Francis Duffy et Joyce Kilmer, George H. Doran Company, New York, 1919

Duffy’s War: Fr. Francis Duffy, Wild Bill Donovan, and the Irish Fighting 69th in World War I. Stephen L. Harris, Potomac Books, Washington, 2006

Scherer, Marx (Maurice) (1883-1973)

Deux objets curieux

Mme Colette Scherer, belle-fille du témoin, m’a confié deux livres de reliure identique. Sur la tranche du premier, un titre : Le Feu, et deux noms d’auteurs : H. Barbusse, M. Scherer. Sur la tranche du second, un titre : Poste 85, et deux noms d’auteurs : A. Boursin, M. Scherer. Le cœur de ces volumes est constitué, pour l’un, par le fameux prix Goncourt dans son édition « J’ai lu » de 1958 ; pour l’autre, par le livre moins connu d’Alain Boursin, Poste 85, Les secrets de la TSF pendant la guerre, édité par Albin Michel en 1937. Par certains côtés, cela rappelle le livre fabriqué par Jean Coyot (voir ce nom), mais ce dernier ouvrage relié ne comprenait que le témoignage personnel du combattant. Lui-même poilu de 14-18, Marx Scherer a souligné des passages dans les livres de Barbusse et de Boursin ; il a ajouté des annotations dans les marges ; il a enfin rédigé quelques pages manuscrites qui ont été insérées dans les livres et reliées avec eux. Il explique que son collègue Poupardin, comme lui acheteur pour les Nouvelles Galeries après la guerre, avait connu Barbusse (il est mentionné dans Le Feu), et avait attiré son attention sur le livre. La division dans laquelle servait Scherer se trouvait immédiatement à la gauche de celle de Barbusse en Artois en 1915 et notre témoin avait repéré de nombreuses similitudes de situations à souligner. Il dit aussi que ce qu’il a vu ne concorde pas forcément avec le récit de l’écrivain, mais cette affirmation n’est étayée par aucune mention explicite. D’après lui, les souvenirs que le livre l’a conduit à retrouver sont aussi précis que les souvenirs d’enfance, sauf en ce qui concerne les noms de lieux. Il admet qu’il puisse y avoir des redites, et il y en a. Des situations intéressantes sont très bien décrites, mais la chronologie manque. Et si les souvenirs ne s’appuient pas sur des photos, c’est qu’un appareil n’était pas compatible avec la vie d’un fantassin (à la place d’un Kodak, il préférait transporter une boîte de singe supplémentaire). La photo, écrit-il, « a plus servi à fixer des groupes souriants que des vues strictement militaires ».

On peut distinguer trois périodes dans son expérience de guerre et les présenter après avoir situé le témoin à la veille du conflit.

Grandes lignes de la biographie du témoin

Marx Scherer est né à Paris (4e arrondissement) le 18 février 1883, fils de Simon, tailleur, et de Sara Morel, couturière. Il a passé une partie de son enfance dans le 2e arrondissement ; son témoignage évoque la rue de la Lune et la rue des Filles-Dieu, devenue rue d’Alexandrie. Sans avoir fait de longues études, il savait parler l’anglais et l’allemand (avait-il fait des séjours dans ces pays ?). En 1914, il exerçait la profession de tailleur pour dames. Il était marié depuis février 1911 et avait un fils, Jacques, né le 24 février 1912. Celui-ci devint professeur à la Sorbonne, titulaire de la chaire d’histoire et technique du théâtre français, auteur de nombreux ouvrages, spécialiste de Mallarmé. Un autre fils, Pierre, né le 25 février 1918, devint médecin. Engagé dans la Résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fut arrêté et déporté à Buchenwald où il mourut le 21 janvier 1945 (« mort pour la France »). Marx Scherer est mort à Paris le 1er octobre 1973, à l’âge de 90 ans. Dans certains documents le concernant, il figure sous le prénom de Maurice.

Il n’avait pas effectué de service militaire à cause de sa mauvaise vue. Il fut cependant récupéré en février 1915 au 21e RIC. Il écrit que, dans son groupe, se trouvaient cinq curés dont quatre ont demandé à être versés dans les services sanitaires et sont partis sous les huées. De septembre 1915 à mars 1916, il combat en Artois avec le 41e RIC (Souchez, Ablain-Saint-Nazaire, crête de Vimy) ; il a participé à des attaques ; le froid et l’humidité étaient terribles, les abris rudimentaires ; beaucoup de soldats ont eu les pieds gelés.

La deuxième phase de guerre a été très particulière : sa connaissance de l’allemand l’a fait désigner dans le service spécial d’écoute des communications téléphoniques de l’ennemi dans les Vosges. Il appartenait alors au 8e Génie (voir les notices Barreyre, Corbeau, Lassale, Lesage, Marquand, Petit).

Ayant été en 1918 en contact avec les troupes américaines, il a été nommé interprète auprès du 362e régiment US de la 91e division (Wild West Division) en septembre. Il a servi auprès du colonel « Machine Gun » Parker. Il a rencontré un Anglais qui, juste avant le vote de la conscription dans son pays, s’est engagé dans l’armée française en choisissant l’artillerie lourde, « as heavy as possible ». Le régiment a participé à l’attaque de Saint-Mihiel et y a subi de lourdes pertes. Il a remarqué les tanks Renault avançant « en se dandinant ».Il s’est ensuite dirigé vers Ypres et Audenarde où il a reçu la nouvelle de l’armistice qui a rendu les boys fous de joie. Avant d’être démobilisé, il a passé quelque temps à Coblence. Les renseignements sur cette troisième phase et quelques documents sont reliés à la fin du livre sur les écoutes téléphoniques.

Notes accompagnant Le Feu de Barbusse

Comme je l’ai dit plus haut, ces notes ne suivent pas la chronologie ; elles éclairent parfois des aspects ponctuels, parfois des questions plus marquantes :

– M. Scherer a peu apprécié les « vantardises des soi-disant anciens combattants », engagés dans la logistique et l’intendance, certes indispensables, mais qui n’ont pas combattu. Sur une page, il a noté : « en français : embusqués ; en allemand : Etappenschwein, cochon d’étape ; en anglais : Tenderfeet, pieds tendres. »

– Il a décrit un officier faisant un discours violent, menaçant, insultant, devant un groupe de soldats assez nombreux pour que ne soit pas repéré celui qui lança : « Vivement qu’on monte aux tranchées pour qu’on lui apprenne à vivre. »

– On disait : « Il nous emmerde le vieux con avec sa guerre de 70 » ; on dira « la même chose de nous ».

– Il a évoqué les premiers masques à gaz, les divers types de grenades, les méthodes pour faire dilater les bidons et obtenir ainsi une plus forte ration de vin. On ne lui a pas distribué d’alcool avant les attaques.

– Quand Barbusse parle de « la bonne blessure », Scherer ajoute : « Des camarades auraient volontiers donné un bras ou une jambe ; moi, j’ai toujours voulu tout ramener ou rien. »

– Au printemps, Barbusse écrit que « le haut de la tranchée s’est orné d’herbe vert tendre » (p. 209), et Scherer ajoute en marge « et parfois de coquelicots ».

– La dernière page ajoutée au livre de Barbusse est particulière. Scherer écrit que, lors de la guerre de 70, les monarchistes et les napoléoniens ont tout fait pour ne pas combattre alors que la France aurait pu gagner ; cela aurait permis d’éviter 14-18 et même 39-45. En dehors de ce passage, les notes ne comprennent pas d’allusions politiques ou religieuses.

Passages intéressants sur la baïonnette

À deux reprises, sur 3 pages, puis sur 5 pages, Marx Scherer évoque la baïonnette. D’abord l’escrime à la baïonnette, exercice ridicule car on n’était plus au temps de la bataille de Fontenoy. Apprendre à se servir de la baïonnette contre la cavalerie était particulièrement stupide en 1915. Quant aux « charges à la baïonnette », M. Scherer écrit : « C’est la question qui m’a le plus souvent été posée. » Il revient sur le passé, Fontenoy, les guerres de la Révolution et de l’Empire : la baïonnette avait un rôle tant que l’opération de recharger les fusils prenait du temps. « En 1914, la méthode a encore été employée mais les pertes ont été énormes, c’est le moins qu’on puisse dire. En effet, les fusils étaient à répétition et surtout les Allemands avaient de nombreuses mitrailleuses. Comme parfois on partait à 100 mètres, les pertes étaient hors de proportion avec les résultats, quand il y en avait. N’étant pas un mobilisé du premier jour, je n’ai pas connu cela, mais les camarades – il en restait encore du début de la campagne – m’ont largement renseigné. Toutes les attaques que nous avons faites l’ont été par bonds successifs et souvent en rampant. Entre temps, l’artillerie pilonnait la position et, quand nous arrivions sur l’ennemi, il n’y avait plus personne sauf des morts. Si sur la position il y avait des tranchées, il fallait souvent les nettoyer à la grenade. En tout cas la baïonnette n’était pas très utile car encombrante. » Sur la question, on ne peut que renvoyer aux remarques de Jean Norton Cru dans Témoins et à la thèse de doctorat de Cédric Marty, « À la baïonnette ! » Approche des imaginaires à l’épreuve de la guerre 1914-1918, Université de Toulouse Le Mirail, février 2014.

Notes sur le livre d’Alain Boursin

« Comme pour Le Feu, j’ai commencé par souligner et annoter les endroits et les faits qui concordaient avec ceux que j’avais vécus. Par la suite j’ai été amené à faire un historique personnel. » Le livre d’Alain Boursin, sur la vie d’un poste d’écoute, correspond exactement à la deuxième période de la guerre de Marx Scherer de mars 1916 à septembre 1918 et au même terrain, les Vosges, en particulier au Linge. Notons que l’auteur du livre n’a pu le faire paraitre en 1919 car il aurait révélé trop d’aspects encore secrets, et qu’il a dû attendre 1937. On ne sait pas à quelle date M. Scherer l’acheta. Les phrases qui suivent sont de M. Scherer.

« Le téléphone de campagne n’avait qu’un seul fil. Le retour se faisait par le sol (retour par la terre où le son se propage par ondes concentriques). Si l’on pouvait planter un piquet de terre dans le voisinage de ces ondes, on pouvait, avec un écouteur gradué à cet effet, entendre ce qui se disait sur la ligne ennemie. Ces postes n’étaient installés uniquement que dans les secteurs très mouvementés et où le no man’s land était très étroit. Les piquets de terre étaient plantés dans les petits postes auprès des sentinelles. On leur conseillait de pisser dessus pour y entretenir de l’humidité. Au Linge, notre poste se trouvait en toute première ligne. À une dizaine de mètres devant nous, la sentinelle, qui était à quelques mètres de la sentinelle allemande. En cas de bombardement ou d’attaque, elle avait l’ordre de se replier vers le PC. Souvent la sentinelle oubliait de nous informer de son départ et quand j’allais voir au petit poste il n’y avait plus personne. Il nous fallait alors déguerpir en vitesse avec nos armes, débrancher l’appareil et l’emporter avec le cahier de rapports et filer en vitesse vers le PC en plein bombardement. En cas d’extrême urgence, nous devions briser l’appareil à coups de crosse, et surtout les lampes. On se réinstallait avec la contre-attaque. Tous mes camarades interprètes étaient tous sans exception des volontaires déserteurs ou insoumis de l’armée allemande. En cas de capture, leur position devenait très critique » [c’est pourquoi ils avaient une fausse identité].

Quand les Allemands ont interdit de téléphoner à moins de 300 mètres de la première ligne, les postes d’écoute ont été dotés d’amplificateurs. Quand ils ont communiqué en morse, il a fallu apprendre le morse. L’électrification des réseaux de fil de fer brouillait l’écoute. En dehors de messages de réglage d’artillerie, le poste de Scherer a capté des listes de victuailles envoyées pour Noël et des phrases peu amènes pour les « Herren Offizieren » qui, lors de la relève, se réserveraient « la belle blonde ».

Les notes de M. Scherer évoquent aussi la nourriture et la fabrication d’objets à partir des fusées d’obus dont on faisait commerce.

Descriptions vosgiennes

« Le Lingekopf. La crête dominait la vallée de Munster. Quand je suis arrivé, la crête était à peu près déboisée. De la forêt de sapins, il ne restait que des troncs de quelques mètres. L’année suivante, c’était un désert de sable. Tout au sommet, une tranchée ou ce qui en restait subsistait encore. Mais comme elle nous permettait de voir la vallée, elle était continuellement prise et reprise et a fini par se trouver entre les lignes. […] L’hiver, ils nous arrivait de faire la relève en traineau, pas pour nous éviter la fatigue mais pour transporter les accus. […] Les tranchées étaient infestées de rats. »

« Tous les secteurs que j’ai occupés n’étaient pas aussi mouvementés que le Linge. Tout est relatif, je les trouvais plutôt tranquilles. Pourtant, dans l’un d’eux qui avait subi une attaque aux lance-flammes, j’ai vu des abris aux poutres calcinées avec une épaisseur de charbon d’au moins un centimètre. Cela a dû être affolant. Toutefois, le Violu fut tout de même plus nerveux que les autres secteurs. La crête était d’un sol très sablonneux. Les tranchées s’écroulaient facilement. On les étayait tant bien que mal par des portants en bois, mais les sentinelles étaient souvent accroupies dans un trou d’obus ou un restant de tranchée. […] Dans le bas, à notre gauche, le ravin de la Cude où se trouvait l’auberge à trois servantes, les 6 Fesses [mentionnée aussi par Lucien Laby]. À droite en montant, creusés dans la paroi de la colline, des abris divers. Dans l’un d’eux, celui du menuisier qui fabriquait des cercueils. Comme il en avait pas mal d’avance, il les mettait dehors, adossés à la paroi. »

Pour terminer cette notice, je choisis cette phrase : « Au Linge, même pendant les bombardements, les oiseaux chantaient. Ils devaient être habitués. »

Rémy Cazals, mars 2016

Les deux livres doivent être déposés en archives publiques. Dès que je connaitrai leur destination, je la mentionnerai ici.

Hugo, Jean (1894-1984)

1. Le témoin

Né à Paris le 19 novembre 1894, l’arrière-petit-fils de Victor Hugo, Jean Hugo, peintre et décorateur de théâtre, a été un acteur et un témoin privilégié des milieux littéraires et artistiques. Mais il a été aussi un acteur et un témoin de la Grande guerre. Ses souvenirs rassemblés dans Le Regard de la mémoire débutent précisément au moment où la Première Guerre mondiale vient l’arracher à un séjour effectué par la famille Hugo à Guernesey à l’occasion de l’inauguration d’une statue de Victor Hugo sur l’île. Le 5 août, il rentre sur Paris avec sa mère, sa grand-mère et la femme de chambre de celle-ci. L’aisance de la famille est patente : résidences diverses, automobile, repas fréquemment pris au restaurant, fréquentation assidue des cafés, domesticité, etc. La famille de Jean Hugo possède des relations haut placées. En mai 1917, sa mère obtient de son ami Poincaré, la mutation de Jean en tant qu’interprète auprès des troupes américaines.

Le 4 septembre, Jean Hugo reçoit sa feuille de route pour le 36e de ligne, à Caen (p. 15).

Sa qualité de bachelier le fait désigner pour le peloton des officiers (p. 18). Il suit son instruction à Bernay. Il échoue ; il est tout de même nommé caporal, puis sergent en avril 1915. Le 20 mai de la même année, il rejoint le 36e de ligne alors stationné à Fismes en Champagne. Dès le 24 il est transféré avec son régiment en Artois et cantonne à Sus-Saint-Léger.

Fin Mai 1915 : montée en ligne en Artois, au village de la Targette, non loin de Neuville-Saint-Vaast (p. 30). 4 juin 1915 : blessé lors de son premier assaut. Evacué sur l’hôpital de Saint-Malo, puis à Meudon.

11 octobre 1915, départ du dépôt avec un renfort du 36e (p. 42).

Arrivée à Verdun, début avril 16 ; plusieurs attaques.

Chemin des Dames, à la périphérie de l’offensive Nivelle. Témoin du mouvement de mutineries.

29 juillet 1917 : mutation à Gondrecourt, QG de la 1ère division américaine. Hugo traducteur du Général Sibert. Mutation obtenue par les relations de sa mère avec Poincaré.

Avril 1918 : affectation à un bataillon d’infanterie, le 1er du 28e régiment U.S. (Bois l’Evêque) (p. 102). 28 mai 1918, attaque bois de Saint-Eloi près de Cantigny. (p. 104).

Termine la guerre auprès de la 99e escadrille américaine qui ne combattit pas.

2. Le témoignage

Dans Le Regard de la mémoire, Jean Hugo jette un regard rétrospectif sur trente années d’une vie riche en rencontres (Satie, Picasso, Cocteau, Radiguet, Cendrars, Dullin, jouvet, Proust, Colette, Maritain, Dreyer, Max Jacob, etc.), bornée par les deux guerres mondiales. Plusieurs indices permettent d’indiquer que les passages regardant la Grande Guerre ont été rédigés après la Seconde Guerre mondiale : « On m’affecta bientôt au 3e bureau, chargé des opérations […]. Son chef était le jeune major Marshall, qui devint plus tard célèbre… » (p. 94) ; « enfin le 3 septembre [1918], je passai le commandement à Koenig, qui restait dans l’armée où il devait faire une carrière glorieuse et devenir le vainqueur de Bir Hakeim… » (p. 128). Nous ne disposons pas d’informations précises sur la rédaction de ces mémoires. Nous ignorons également si le rédacteur a pu s’appuyer sur les notes d’un journal. Toutefois, certaines précisions de dates, de noms de lieux, de noms de camarades laissent à penser que malgré leur rédaction tardive, ces souvenirs se sont appuyés sur des notes précises.

Une partie de ces souvenirs ont été publiés une première fois en 1976 chez Fayard sous le titre Avant d’oublier. En 1984, l’intégralité de ces mémoires ont été publiés par les éditions Actes sud sous le titre Le Regard de la mémoire. L’édition utilisée ici est une édition de poche de la collection Babel des éditions Actes sud parue en 1989. Cette édition s’accompagne d’un avant-propos signé Raymond Jean.

Le témoignage intéressant l’histoire de la Grande Guerre court de la page 11 à la page 109 d’un ouvrage qui en compte 585.

3. L’analyse

Le départ des réservistes en gare de Granville, le 6 août 1914 : « […] le régiment de réserve du 2e de ligne, le 202e , s’embarquait. Les hommes avaient des barbes de plusieurs jours et des fleurs au bout de leur fusil. Sur les wagons, ornés de branchages, des guirlandes entouraient les mots « à Berlin », écrits à la craie » (p. 12)

Un mois plus tard, l’ambiance n’est plus aussi enthousiaste : Jean Hugo rapporte des propos que sa grand-mère aurait entendu durant une halte nocturne à Poitiers le 3 septembre : « Toute la nuit des trains de blessés passèrent. Elle entendit des femmes crier dans la rue : – Assez ! On tue tous nos enfants ! On tue tout, et quand même l’ennemi avance ! Ça ne peut pas durer ! »

ARTOIS

Fin Mai 1915 : montée en ligne en Artois, au village de la Targette, non loin de Neuville-Saint-Vaast (p. 30).

Dans un abri, sous un bombardement ; Hugo est secoué par l’explosion d’un obus qui tue un homme à ses côtés (p. 31-32) ; les difficultés d’évacuation du cadavre (p. 33)

Le 4 juin, montée en première ligne et le premier Assaut : « Les soldats se lamentaient : – C’est-il pas malheureux de faire massacrer les bonhommes comme ça !

Des objets passaient de main en main : des lettres, des grenades, un vieux fromage presque liquide […]. Les canons français tiraient un peu court ; parfois un obus tombait dans le verger. Nous regardions voler les torpilles ; elles s’arrêtaient en l’air, indécises, comme des éperviers, puis piquaient du nez, et tout tremblait… » (p. 35)

La blessure. (p. 36-37)

Religion et religiosité : Hugo est évacué sur l’hôpital de Saint-Malo ; les infirmières : « […] Les religieuses me firent chanter des cantiques, à la messe, et le clairon de Déroulède. » (p. 38)

Ambulance américaine du Chesnay : « Soeur Marthe me donna un paroissien du soldat. Cette semaine de douceur au Chesnay fut ma première rencontre avec la Sainte-Vierge » (p. 41).

Messe : « La Toussaint tombant un lundi, tout le régiment assista à la messe trois jours de suite. Beaucoup y allaient pour passer le temps… » (p. 45.)

Rituels :

13 octobre 1915 : une exécution : « L’homme s’était enfui de la ligne de feu lors de l’attaque du 25 septembre. » (p. 44)

Autre prise d’armes, huit jours plus tard ; remise de décorations (p 44). A ce sujet, voir Marie-Anne Paveau, « Citations à l’ordre et croix de guerre. Fonctions des sanctions positives dans la guerre de 1914-1918 », in Rémy Cazals, Emmanuelle Picard, Denis Rolland, La Grande Guerre Pratiques et expériences, toulouse, Privat, 2005, p. 247-258.

25 octobre : embarqués à Frévent pour Ailly-sur-Noye en « wagons à bestiaux » (p. 44)

Bordels militaires : Bordel d’Ailly (p. 44) ; Toul, janvier 1918 : « […] Dans la rue voisine, comme au XVe siècle, se trouvait le bordel avec sa façade en damier jaune et vert, le gros numéro au milieu. Un phonographe chantait derrière les fenêtres grillées. Tout un bataillon américain descendu les tranchées emplissait la rue ; chaque soldat attendait son tour. » (p. 101)

La boue :

14 novembre, départ d’Ailly-sur-Noye ; passage à Gentelles ; décembre : Fontaine-les-Cappy (p. 47). « […] Parfois quelques torpilles tombaient et éclataient à grand bruit : les trous qu’elles faisaient devenaient vite des lacs. L’épaisse bouillie pénétrait partout. Les fusils étaient inutilisables. D’ailleurs nous n’étions là que pour sauter en l’air, dans un geyser de boue, si les silésiens sous nos pieds triomphaient des Flamands… » (p. 48-49)

Soldats originaires des Alpes.

« Ils ne savaient ni lire ni écrire et ne parlaient guère le français. Ils se mettaient en cercle et se racontaient en provençal des histoires de leurs montagnes… » (p. 51)

Patrouille : « un soir de janvier [1916], j’allai en patrouille avec le lieutenant Cabouat et quelques hommes. Arrivés devant le réseau de fils de fer allemand, nous nous mîmes à plat ventre sur l’herbe rase. La sentinelle, à dix pas de nous, toussait et se mouchait… » (p. 52-53)

Civils dont certains sont peu hospitaliers : 14 février, repos à l’arrière. Rainecourt ; Renancourt (faubourgs d’Amiens) ; Grandvilliers-aux-Bois, (p. 55)

VERDUN

La réputation de Verdun : « enfin Bettencourt-la-Longue, en Lorraine. Là, les automobilistes qui faisaient le service de Verdun nous disent :

– Nous revenons toujours avec la moitié des camions vides. » (p. 56)

Arrivée à Verdun, début avril 16 : « Nous voyions passer devant la porte les troupes qui descendaient de la bataille ; un adjudant et dix soldat hagards, c’est tout ce qui restait d’une compagnie » (p. 57) ; montée en ligne durant la nuit (p. 58-59).

Euphémisation ? « Un grand infirmier noueux et barbu faisait dans les bois la chasse aux cadavres. Ses mains et ses vêtements sentaient la pourriture. Il retrouvait sous les ronces les morts des premiers jours de la bataille, vieux d’un mois et demi, déjà secs et collés à la terre. Il ramassait aussi des mains et des pieds dépareillés, des lambeaux de capote où adhéraient d’informes quartiers de viande humaine…» (p. 59) ; (p. 61) ; « Devant la première ligne, des cadavres allemands tout secs et noirs, semblables à des parapluies cassés, étaient restés accrochés aux fils de fer » (p. 79).

L’angoisse des hommes avant l’attaque (p. 60).

L’assaut du 13 avril 1916 (p. 62-63) ; la contre-attaque allemande (p. 63) : « On fit le bilan. Ma compagnie avait perdu la moitié de son effectif et presque tous ses cadres. […] Nous avions fait des prisonniers, l’ennemi nous en avait fait ; nous avions conquis un bout de terrain, l’ennemi nous l’avait repris. Il ne faut pas chercher à comprendre, dit l’adage militaire. » (p. 65)

Tournée du chansonnier Botrel aux Armées qui fait un flop lorsqu’il veut faire reprendre en choeur aux soldats ses refrains patriotiques (p. 67)

Croix de guerre ; cérémonie ; peu après (mai 1916): « On nous embarqua dans les camions, à Tannois dans la vallée de l’Ornain. Les soldats murmuraient : – C’est toujours les mêmes qui se font tuer.. » (p. 67);

Cantonnement à Dugny ; puis Fleury-devant-Douaumont ;

Montée en ligne le 22 mai 1916 ; violent bombardement : « Se faire tuer sur place, dit-on. Mais l’eussions-nous voulu, il n’y avait pas moyen de fuir. » (p. 69)

Un des sergents perd la raison (p. 69)

Repos à la Houpette, hameau étiré en longueur de chaque côté de la grand-route de Saint-Dizier à Ligny (p 74).

Théâtre aux Armées, Marguerite Moreno (p. 74)

Montée en ligne dans les forêts des Hauts-de-Meuse ; village de Mouilly ; été-automne-hiver ; tranchées de Sommière-du-Loclont ; Les Eparges (p. 80);

CHEMIN DES DAMES

1917 : en marge de l’offensive du Chemin des Dames (p. 84-85) ; Le 16, départ d’Arcis-le-Ponsart ; « nous n’allâmes pas plus loin que Breuil-sur-Vesles ». Marches et contre-marches. (p. 85)

Mutineries : (p. 87-90) ; après la reprise en mains, montée en ligne dans le secteur d’Essigny-le-Grand (juillet 1917): « Nous allions en patrouille chaque soir : il fallait faire des prisonniers, pour réhabiliter le régiment » (p. 90).

Mutation… : « Après la mutinerie du mois de mai, humilié et dégoûté, j’avais demandé à ma famille d’essayer d’obtenir mon changement de corps. Painlevé, que ma mère connaissait bien, était alors ministre et la chose fut facile. Mais, maintenant que mon régiment avait repris le combat et que ses faiblesses paraissaient oubliées, je n’avais plus envie de le quitter. Dire adieu au commandant Ménager, à mes frères d’armes La Crouée et Gerdolle, à mon ordonnance, le brave et fidèle Besnard, à mes soldats que j’aimais tant, dont certains étaient avec moi depuis 1915 – j’en avais le cœur fendu. Je dus cependant repartir aussitôt, et retourner à Paris. « Il s’embusque », ont dû penser mes camarades ». (p. 91)

Avec les Américains : le général Sibert demande « Comment chauffe-t-on les granges l’hiver ? » (p. 92) ; Affecté au 3e bureau, chargé des opérations. « Son chef était le jeune major Marshall, qui devint plus tard célèbre. Je traduisais en soupirant des circulaires et des règlements » (p. 94) ; « en octobre [1917], la division Bordeaux prit les tranchées, dans ce qu’on appelait le Grand Couronné de Nancy. A la Toussaint, on lui donna quelques bataillons américains qui occupèrent le secteur d’Arraucourt et du ruisseau de la Loutre Noire. Je fus envoyé auprès du général à Sommerviller, village situé sur la rivière Sânon et le canal de la Marne au Rhin, non loin de Saint-Nicolas-du-Port.

Attaque, 28 mai 1918, bois de Saint-Eloi (p. 104) ; l’entrain des Américains pour l’assaut ; des prisonniers égorgés à la sortie de leur abri (p. 104); la difficulté des Américains à supporter passivement un bombardement ; leur panique : « […] Je menaçai les fuyards et je tirai en l’air. D’autres parurent. Le jeune capitaine les injuria et déchargea sur eux son gros pistolet ; bon tireur, comme tous ses compatriotes, il brisa la jambe à l’un d’eux…. » (p. 104)

La nouveauté représentée par le bombardement aérien : « […] Jusque-là l’aviation s’était bornée à des transports de photographes, à des combats d’oiseaux dans le ciel et à quelques massacres de femmes et d’enfants. Elle entrait maintenant dans notre vie de fantassins. Le je ne sais quoi de hasardeux des bombes d’avion est plus énervant que le tir des canons, dont on peut, ou dont on croit pouvoir deviner le champ d’action. Et puis la guerre durait et le courage s’use. Je ne me sentais pas très brave dans ce village de folleville » (p. 105)

Frédéric Rousseau, mai 2008.

Identification du frère d’arme « La Crouée »

Ayant récemment pris connaissance de la publication en ligne du témoignage de Jean Hugo, je peux l’enrichir en complétant le nom d’un de ses frères d’arme, qu’il cite dans le passage relatif à sa mutation, après une mutinerie.

En effet, je suis le petit-fils de celui qu’il nomme « La Crouée« .

Mon grand-père : Gérard Thiébauld de la Crouée, était capitaine au 36ème R.I. et avait été recruté à Caen (classe 1906), comme Jean Hugo.

Il fut tué le 20 mai 1918, en même temps que son lieutenant (Gerdolle), lors d’un assaut pour la prise du Mont Kemmel. Tous deux reposent dans le cimetière de Lyssenthoech (Belgique).

Mon grand-père habitait à Caen, chez son père, lequel était peintre (comme Jean Hugo) ainsi que sculpteur, d’où probablement des affinités artistiques.

Cet additif apportera aussi une réponse à la question qui était posée en septembre 2008, par Geoffroy de la Crouée.

Vous remerciant de rattacher cette information à ladite publication.

Et vous faisant part de ma considération, au regard du large intérêt que présentent les diffusions de votre site.

Expéditeur : Christian Thiébauld de la Crouée (christian.thiebauld@outlook.fr)