Résumé de l’ouvrage :

La nuit Casquée, Spès, 1931, 227 p.

Douze années après la guerre, des poilus d’un régiment non dénommé, possiblement le 1er BCP, en garnison avant l’été 1913 à la caserne Beurnonville de Troyes (Aube), puis à Senones (Vosges), survivants de la Grande Guerre, se retrouvent dans une taverne de Montmartre avec leurs épouses. Chacun d’entre eux se rappelle tour à tour les vivants et les morts dans des petits récits anecdotiques truculents ou tragi-comiques, certains trouvant leur siège dans l’Aube, ou pour la plupart en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle ou dans les Vosges, à divers moments de la Grande Guerre.

Eléments biographiques sur l’auteur

Gaston Guillot est un né à Paris le 27 novembre 1889. Il indique en exergue-hommage de son livre avoir un frère de 22 ans « qui laissas dans une ambulance allemande ton pauvre corps ». Il parle d’Aimable Guillot, 2e classe au 156e RI, né 6 janvier 1893 à Paris, tué à l’ennemi à Morhange le 20 août 1914. Il évoque également un frère aîné, Georges, mort à 37 ans d’un éclat d’obus à la poitrine au Fort de La Pompelle (Marne). Mais une incertitude demeure ; s’agit-il en fait de ce soldat du 30e RI né le 12 décembre 1879 à Paris, mort de ses blessures à l’ambulance 1/44 de Dugny dans la Meuse ? Journaliste, traducteur et romancier, il publie une quarantaine d’œuvres de fiction entre 1906 et 1957. Ancien combattant dont la carrière militaire n’est toutefois pas connue, Gaston Guillot est signalé membre du Service Médical du Bureau de l’Association des Ecrivains Combattants pour l’exercice 1933. Gaston Guillot meurt à Paris le 8 janvier 1860.

Commentaires sur l’ouvrage :

Cet ouvrage, à classer dans l’imposante cohorte des contes de guerre, modèles des récits rocambolesque et invraisemblables nés de 1914-1918. Suite d’anecdotes, pour certaines basées sur un fond de vérité (les quelques patronymes ou toponymes cités existent), les situations exposées sont toutefois improbables et, à l’étude, comportent des erreurs parfois grotesques qui font douter que l’auteur fut lui-même un combattant. Par exemple, il voit une Bourguignotte aux combats de Bru (Vosges) début septembre 1914 (p. 67), situe La Chapelote (sic) à 20 km du premier village (p. 83), évoque un no man’s land de 10 km en octobre 1914 dans les Vosges (p. 120) ou attribut à Blâmont le statut de hameau (p. 127). Il fait également des erreurs terminologiques qui dénotent l’absence de maitrise du vocabulaire combattant ; il fixe une bougie au bocquillon (sic) d’une baïonnette (p. 193) ou trouve la lame de la Rosalie triangulaire ! (page 200). Cette suite carnavalesque, livre-cliché inutile de récits de guerre, ne saurait en aucune façon constituer un témoignage et est à ranger dans les curiosités locales ; nombre de récits siégeant leur « développement » dans les secteurs de Baccarat, La Chipotte, La Chapelotte ou Senones, dans les Vosges.

Yann Prouillet,18 avril 2025

Dutoo, Charles (1886-1964)

Résumé de l’ouvrage :

Les mémoire d’un chef de fanfare, Charles Dutoo, Ets Douriez-Bataille éditeur, 1963, 96 p.

Aumônier du 56e BCP, l’auteur, au début des années 1960 couche sur le papier ses mémoires de guerre et notamment le rôle qu’il accepte du successeur de l’emblématique colonel Driant, mort dans les premiers jours de la bataille de Verdun, le commandant Berteaux, de monter une fanfare régimentaire. Bénéficiant pour ce faire d’un appel de Maurice Barrès dans la presse, 6 000 francs sont collectés, permettant la créant de l’ensemble musical, l’acquisition des partitions et des instruments. Un appel « aux chasseurs ayant des connaissances musicales et la pratique d’un instrument » reçoit la candidature de 50 d’entre eux. La fanfare est ainsi rapidement montée, avec 28 exécutants, majoritairement des gars du Nord et du Pas-de-Calais. La générale se passe à la tête des troupes en traversant Belfort en mai 1916. Dès lors, la formation se produit au gré des mouvements du bataillon, se rodant au camp d’Arches, dans les Vosges, puis sur la Somme en juillet, dans le secteur du fort de Vaux et en Champagne en 1917. La formation accompagne les messes ou les visites d’autorités, distrayant les soldats entre deux attaques. Parallèlement à la vie de son unité sonore, Dutoo relate sa vie particulière d’aumônier-musicien au front. Il raconte le côtoiement étonnant des soldats noirs du Bataillon du Pacifique, dont le roi de l’île de Lifou. Musicien bien entendu, l’auteur explique le fonctionnement de son « unité », son registre, ses archives, bientôt complété par une chorale. L’hiver 1917 se passe en Alsace avant un retour en Champagne à l’été 1918. Il est en Flandre et participe aux derniers combats en Flandre belge à la fin de la guerre lorsque le 15 octobre, à 10 heures du matin, il est blessé à la jambe par un éclat d’obus. C’est sur la place d’Avranches qu’il participe à la joie délirante de la population à l’annonce de l’Armistice. Il vit ces grandes journées en territoire belge, défilant avec la 77e Division avant d’entrer en territoire allemand aux premiers jours de 1919, logeant ses fanfaristes chez des allemands. Il décrit enfin la dissolution du 56e bataillon, réparti dans les 9ème et 18e BCP, lui-même étant versé au 9ème. Le 29 mars 1919, à Mohon, dans les Ardennes, il est démobilisé pour reprendre son service de vicaire à l’église Saint-Etienne de Lille.

Eléments biographiques :

Charles Dutoo nait le 20 avril 1886 à Tourcoing, dans le Nord. Il fait ses études au collège du Sacré-Cœur, où il cultive très tôt sa vocation religieuse. Il entre au Grand séminaire à Cambrai et Saint-Saulve, près de Valenciennes et fait entre temps son service militaire au 8e BCP à Amiens. Il est ordonné prêtre le 7 juillet 1912 et est nommé professeur au collège de Tourcoing. C’est là que la guerre le mobilise au 26e BCP, celui du colonel Driant, dont il devient l’aumônier. Il retrouve à Tourcoing le 4 décembre 1918 sa mère, « que je n’avais pas revue depuis 4 ans ». Après la guerre, il reprend son métier de vicaire pendant 10 années puis devient sous-directeur puis directeur diocésain des Œuvres de Lille pendant les 18 années qui suivent. Il est également Pasteur à Notre-Dame-de-Fives et curé-doyen à Lille Saint-Maurice. Il fonde l’Action civile ouvrière puis l’Action catholique, ayant une action sociale tournée vers les « humbles gouvernantes de presbytère, à ces femmes qui par leur dévouement caché aident le ministère des prêtres pour un salaire souvent modeste » (selon un discours posthume anonyme). Il restera très marqué par la guerre et décède de longue maladie le 27 janvier 1964 à l’âge de 78 ans. Il était chevalier de la Légion d’honneur, et avait également reçu la Croix de guerre et la Médaille militaire.

Commentaires sur l’ouvrage :

Le témoignage de l’aumônier-fanfariste du bataillon des chasseurs de Driant Charles Dutoo est par cette fonction un livre de souvenirs singulier. Même si peu profond dans sa matérialité testimoniale, souvent se raccrochant aux secteurs parcourus, un peu moins précis sur les dates, il permet toutefois de retracer la réalité peu connue d’une fanfare de bataillon au front, activité périphérique le plus souvent dévolue au service de santé, ainsi que son animation musicale dans la guerre. Constituée par la conjonction de la volonté, « le rêve » du colonel Driant et l’appui de Maurice Barrès pour sa constitution, Dutoo n’élude rien de sa création, de son économie, de son fonctionnement, de ses œuvres et autres caractéristiques (comme la création périphérique d’une chorale) en replaçant cette existence dans les différents fronts de sa Grande Guerre, entrant par cette relation dans le champ testimonial. Ceci principalement de 1916 à la dissolution du bataillon (28 février 1919) et sa démobilisation (31 mars 1919). Mais il n’est pas seulement musicien ; sa tache au front est également la gestion des morts et le renseignement des vivants. Il dit à ce sujet : « Les lendemains d’attaque, je recevais toujours une avalanche de lettres. Familles ou amis voulaient apprendre de l’aumônier où, quand et comment leur être cher était tombé. Après avoir trié prudemment ; on comprend pourquoi, toute la correspondance du défunt, je renvoyai aux siens les modestes mais précieux souvenirs, qui alimenteraient sa mémoire, peut-être au cours de plusieurs générations » (page 29). Plusieurs descriptions de cette tâche sont à relever dans l’ouvrage. Dutoo décrit également son côtoiement avec les soldats d’un Bataillon du Pacifique et de son roi.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 30 : Monseigneur de Liobet, évêque de Gap, futur archevêque d’Avignon, atteint par la loi Dalbiez, versé à 42 ans dans une division du 30e corps.

32 : Chasseur mort de froid

33 : Fouille les morts pour restituer objets et documents, rédige des cartes macabres à l’intention des familles

: « Il n’y a avais plus [à Verdun] que des ossements et de la poussière ! Je me disais que le sol de Verdun était réellement fait de la cendre des morts : que la terre entière aussi était faite de tous ceux qui nous avaient précédés, depuis des millénaires, et que l’Eglise avait raison de nous rappeler chaque année que, comme les autres, « nous sommes poussière et nous retournerons en poussière »»

34 : Ramassage des corps éclatés

37 : Nom et paternité de morceaux joués par la Fanfare

40 : Espionnite, affaire des signaux, en fait une chasse aux pigeons

45 : Nécrophores (insectes) empêchant le transport des corps, traînés sur le champ de bataille

: Constitution d’un cimetière, gravage des noms sur des boîtes de conserve, carte des croix

48 : Baptême de l’air proposé aux officiers au repos

52 : Bataillon du Pacifique, nom de roi, difficulté climatique et repos à Saint-Raphaël, utilisation privilégiée du tutoiement, hommes champions du lancer de grenade (fin 55)

65 : Kouglof appelé gouqueloupf

80 : Sur les caves de Reims

84 : Reçoit en don d’un prisonnier allemand un parabellum

86 : Aime son Adrian, « ce cher casque « ennobli », lors de ma démobilisation, d’une visière supplémentaire de cuivre »

92 : Démobilisé, il reçoit « un costume civil gris de douteuse qualité », le costume Abrami.

Yann Prouillet,16 avril 2025

Pannetier, Stéphane-Amédée (pseudonyme André Gervais) (1891-1962)

Résumé de l’ouvrage :

Tu te souviens. Contes de guerre. André Gervais (de son vrai nom Stéphane-Amédée Pannetier), Durassié et Cie, 1958, 253 p.

Après une préface de Maurice Genevoix qui dit, en 1958 : « Nous sommes, tous autant que nous sommes, des survivants anachroniques. (…) C’est notre survie, en somme, qui a été un accident » (page 7), André Gervais, qui fut du 105e RI, livre 17 contes de guerre qui mettent en scènes personnages truculents et cocasses, poilus de carte postale. On lit ainsi :

– un poilu cuisinier qui confond le sel et le sulfate de soude

– un poilu qui cocufie un adjudant

– une scène biblique à Noël 1915

– une autre glorieuse lors d’une action de Stosstruppen sur La Somme (septembre 1916)

– une patrouille angoissante… dans ses propres lignes !

– une vache qui reçoit en cadeau une jambe de bois

– un « embusqué » mort en héros

– un rat cuisiné en rôti

– une rencontre avec le père Brottier

– Clemenceau élevé au rang de saint

– un capitaine héros de légende

– le souvenir « ferroviaire » d’un général Cambronne

– un chien de front recueilli

– l’aspirant Pierrot tué

– l’adjudant Macheboeuf, artisan de tranchée dégradé pour avoir bu le vin de toute une compagnie

– un coup de main victorieux (septembre 1917) avec un aspirant désobéissant

– un couteau de tranchée chargé de souvenirs

Commentaires sur l’ouvrage :

André Gervais, de son vrai nom Stéphane-Amédée Pannetier, est un touche-à-tout, illusionniste, romancier, journaliste, dessinateur, peintre et sculpteur, spécialiste de la Légion, né le 10 août 1891 à Commentry (Allier) et décédé dans cette même commune le 30 avril 1962. Mobilisé le 9 août 1914, il est lieutenant au 105e RI. Blessé pendant la Grande Guerre, il devient journaliste et, traumatisé par le conflit, milite pour la paix. Mobilisé en 1939 avec le grade de capitaine, il est fait prisonnier en 1940. Fervent pétainiste, apologiste de la Légion française des Combattants, il produit une vingtaine d’ouvrages sur des sujets très divers. La succession des tableaux qu’il publie dans son « Tu te souviens » n’a pour intérêt qu’une chute en bon mot ou un effet comique l’emporte sur la réalité historique. Genevoix, bienveillant, en dit toutefois qu’ils émanent d’un témoin. Pourtant peu de choses sont à tirer de cet ouvrage dont même la date de parution, 1958, étonne par son anachronisme. Bien entendu, la vérification des soldats allégués tués dans les récits (François Gavardin (p. 122), le sous-lieutenant Bravy et Méclier (p. 137), l’aspirant Brugias (p. 178), Malochet (p. 249), Besseix, Pagenet ou Lefermier (p. 251)) ne correspondent à aucune réalité rétablie à la consultation de Mémoire des Hommes. C’est finalement la préface de Maurice Genevoix qui apporte un intérêt à cette publication qui ne saurait atteindre le statut de témoignage.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 56 : Mailloche, surnom de la grenade à manche allemande

94 : Animaux consommés au front (rat, hérisson, moineau, couleuvres) et comment ils se cuisinent

103 : Vue du père Brottier

107 : Grenade d’or arborée sur la manche gauche, sous les brisques de front, pour membre du « Peloton de grenadiers d’élite », première appellation des Corps francs

109 : Pêche à la grenade dans la Meuse

123 : Seaux à charbon, appelés valises

126 : Tirer au renard, éviter une corvée ou une tâche

166 : Pastille bleu foncé du 1er bataillon porté aux pointes du col de la capote

207 : Inculcation forcée de l’esprit de corps

221 : Prisonniers allemands soutenant à deux mains leurs culottes aux boutons arrachés

: Frigolins

Yann Prouillet, 16 avril 2025

Gaston, Gras (1896-1961)

Résumé de l’ouvrage :

Douaumont, 24 octobre 1916, Frémont (Verdun), 1929, 159 p.

Gaston Gras, classe 1916, jeune sergent, commandant une escouade de la 4e section de la 3e compagnie du 4e bataillon du régiment d’infanterie coloniale du Maroc (RICM) se souvient, à Toulon, le 3 mars 1928, de l’attaque et de la reprise du fort de Douaumont, le 24 octobre 1916. Son récit de deux semaines haletantes débute à Stainville, le 20 octobre, relate la montée en ligne, la capture du fort, l’état dans lequel il se trouve, reconquis aux Allemands, sa réorganisation, la relève, épique et mortifère, le repos à Verdun et son retour à Stainville, le 3 novembre, auréolé de victoire.

Eléments biographiques :

Gaston, Marius, Joseph, Antoine Gras naît le 28 février 1896 à Toulon (83) de Victor, François, Pierre, Gras et de Marie, Gabrielle, Joséphine, Françoise Funel. Il est marié à Germaine, Paula, Adèle Bergondy et, après la guerre, fait une brillante carrière d’avocat, terminant bâtonnier. Il s’éteint étonnamment à l’opéra de Toulon le 7 janvier 1961. Son épouse décède quant à elle le 26 juin 1975 à l’âge de 75 ans.

Commentaires sur l’ouvrage :

Gaston Gras ouvre son ouvrage sur ces mots : « Ces pages, écrites voici près de trente ans, parues pour la première fois en 1929. (…) j’ai pensé que ces souvenirs – ce témoignage de bonne foi – ne seraient point inopportuns ». L’ouvrage s’ouvre également ensuite sur le RICM, premier Régiment du Monde, qui écrit la page de gloire qui suit, également rappelé dans la préface du lieutenant-colonel, alors capitaine, Dorey.

C’est à Stainville, le 20 octobre 1916, que Gaston Gras, à la tête de sa section, monte dans les camions qui, par Bar-le-Duc, le déposent à la Citadelle de Verdun. Par le Faubourg Pavé, il monte en ligne, sur le Bled. Suivent les pages épiques de l’attaque du Fort de Douaumont, son description après sa reprise à l’ennemi qui l’a occupé depuis le 25 février, et son organisation pour sa conservation. Quelques jours plus tard, l’ordre de relève, la tâche accomplie, arrive ; c’est le retour à Verdun dans une marche vers l’arrière épique et mortifère. Il revient à Verdun, qu’il décrit, au tout début de novembre avant de revenir, en camion, à Stainville, pour que le régiment y reçoive, des mains du Président de la République, la Légion d’Honneur. L’ouvrage se décompose donc ainsi en épisodes : Montée en ligne, en avant !, le Fort, après la conquête, retour… et Stainville encore. Ces deux semaines homériques sont précisément décrites, à quelques rares exceptions, les noms sont indiqués dans un style quasi journalistique, fourmillant de tableaux vivants et de données utiles. L’ouvrage est bien entendu teinté d’hommage, voire un hymne au RICM qui a payé un lourd tribu (rappelé page 19) pour cette reprise au retentissement mondial.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 15 : Peinture des camions

16 : Parachute de fusée utilisé comme foulard

19 : Pertes et captures du RICM à la guerre

20 : Légende des gendarmes pendus à Verdun à des crocs de bouchers

21 : Comment on prononce shrapnels

29 : Caresse hideuse de la boue, son bruit

: Eau sortant de la tranchée dans le champ de bataille de Verdun au « goût indécis de terre grasse et de poudre délayée, de sang peut-être »

: Horreur d’un soulier 28/4 dépassant dans la tranchée

32 : Odeur d’une cagna

42 : Nuit d’avant-combat

43 : Sur les Sénégalais « ce sont des électeurs, mais on voit sur leur poignet, à moitié caché sous les manches, des courroies de cuir brun ; leurs gri-gri, qu’ils serrent fanatiquement »

Martiniquais et le froid

44 : Eclat d’obus terminant sa course dans sa capote (vap 48)

: Humour, bravade factice à la mort imminente

: Belles phrases que quelques minutes avant l’assaut, finalement libératoire

45 : Calepin réclame de Pétrole-Hahn, bloc-note de coopé

48 : Touché par une balle sans force

: Horreur

50 : Service de récupération et délai de retours des sacs

51 : « Cigares gros comme des Zeppelins »

: Prisonniers allemands heureux

55 : Calicots blancs pour signaler la présence aux avions

: Annonce de la prise de Douaumont (vap 58 comment)

57 : Fusées et signalisation

62 : Rôle et difficulté des nettoyeurs

66 : Sur la légende du drapeau, de la prise par le 321

67 : Sergent Belton Chabrol, « flic » à Paris, décisif dans la prise du fort

68 : Problème de l’aiguille de la boussole déviée par le fer du casque et l’acier du révolver

69 : Compagnie 19/2 du Génie, nettoyeuse du fort

: Sergent Salles, un des premiers à pénétrer dans le fort, qui capture le capitaine allemand Prollius, commandant le fort

: Surprise allemande

71 : Etat des allemands : « Ce sont de pauvres loques humaines, qui ont faim, qui ont froid, qui ont peur, et qui portent dans ls portefeuilles grossiers qu’ils nous tendent des photographies de femmes ou d’enfants, comme on aurait trouvé dans nos portefeuilles de faux cuir. Alors je comprends que la Victoire, ce n’est guère que de la Pitié »

72 : Singe en boîte rouge

75 : Pour Dessendié, « on est embusqué toutes les fois qu’on, est pas « à portée de grenade des Boches » »

77 : « Nous avons bu ce soir-là pour la première fois, de cette eau bourbeuse qui stagnait dans les trous de 105 ou de 210. Un affreux relent de terre pourrie, de fumier humain régnait dans nos bouches, mais il fallait calmer la fièvre » (vap 99)

81 : Bilan de la prise de Douaumont : 200 prisonniers et le commandant, pertes : 2 morts et une douzaine de blessés légers

85 : Odeur de l’ennemi, « odeur de rat mouillé qui le caractérise à notre odorat – cette odeur que nous devions exhaler aussi bien que lui après cinq ou six jours de négligence corporelle »

: « Mais Fritz avait le génie de l’installation » et explication

86 : La Chipotte et Charleroi citées comme des lieux de combats de 1914

91 : Couleurs des cartouches des pistolets lance-fusée de signalisation

: Description du contenu de la musette, trophées : bidon allemand et une patte d’épaule

92 : Gros homme surnommé « Crapouillot »

96 : Pêche à la grenade dans la Meuse, qui a détruit une passerelle

: Ode à la toile de tente : « La toile de tente, c’était notre maison volante, c’était notre édredon nocturne, et ce pouvait être aussi notre linceul éternel »

103 : Ravitaillement dans les sacs allemands : « A la guerre on boit ce qu’on peut »

114 : Fiche rouge d’évacuation

: Homme blessé alors qu’il urinait

117 : Boue s’insinuant partout, jusque dans les parties intimes

121 : Sur la miction au front

122 : Lecture du journal au garde à vous

123 : Sa tentative de réveiller deux hommes morts le fait analyser la mort des hommes

132 : Horreur d’un coup direct sur un homme projeté par l’explosion

141 : Son aspect après la bataille

142 : Roulante surnommée le « torpilleur »

143 : Liste des survivants de sa compagnie (vap 148, 100/800 au début de la bataille)

: Photo grotesque de soldats déguisés à Verdun dans l’Illustration

: Vue de Verdun fin octobre 1916

146 : Le sommeil « c’est une sorte de mort accablée qui vous absorbe entièrement »

147 : Coupe sa capote à cause de la boue

155 : Effets changés et hommes tondus

156 : Revue et décoration du RICM par Poincaré, Nivelle, Mangin, Guyot de Salins, colonel Régnier

159 : Assassinat par un officier allemand prisonnier du commandant Nicolay

Yann Prouillet,15 avril 2025

Pierre-Jan (1876 – 1916)

Par la plume et par l’épée

Nicolas Jan

1. Le témoin

Pierre-Jan est le nom d’auteur de Pierre Jan, né en 1876 à Dinan (Côtes d’Armor). Il se destine d’abord à la peinture, puis à l’écriture, mais vit surtout une vie de Bohème à Paris avant de vivre de sa plume comme journaliste. Mobilisé dans l’artillerie territoriale, il demande à passer dans une unité de front en janvier 1916. Affecté au 26e BCP, il est en secteur en Champagne, puis combat à Verdun et dans la Somme à Bouchavesnes. Il y est tué lors d’un assaut le 7 octobre 1916.

2. Le témoignage

Nicolas Jean, arrière-petit-fils de Pierre-Jan, a fait paraître aux éditions Anovi « Par la plume et par l’épée – Pierre-Jan, homme de lettres et caporal au 26e Bataillon de Chasseurs à Pied » (2008, 372 pages). L’ouvrage est surtout une biographie, alimentée par une longue enquête : présentation de la famille de Pierre-Jan, de ses fréquentations littéraires, du monde du journalisme, de sa guerre…. N. Jan s’appuie sur des articles, des essais, des lettres et un court journal de marche qu’a laissé Pierre-Jan, il donne souvent la parole à son aïeul. Nous avons donc ici enchevêtrés une biographie, un témoignage ainsi que le récit de N. Jean sur l’aventure qu’a représenté pour lui la réalisation de ce livre.

3. Analyse

Journalisme Notre témoin fréquente avant-guerre des artistes et des poètes, des brasseries d’avant-garde, et s’il est lié à Ernest Lajeunesse, Paul Brulat ou Francis Carco, il n’arrive pas à produire d’œuvre significative. Stabilisé dans le domaine du journalisme à Nice (« La Grande France, l’écho de l’Esterel, le Petit Niçois), il est en août 1914 rédacteur en chef du « Littoral ». Ces titres conservateurs sont parfois animés par d’anciens antidreyfusards et Pierre-Jan est politiquement conservateur, déjà très germanophobe avant 1914.

Territorial Son titre s’arrête en août et le journaliste est mobilisé au 57e RA à Vincennes : au « groupe territorial » de la 73e batterie, il se morfond à aménager des chemins de fer à voie étroite pour munitions (Camps retranché de Paris).

Romancier Son affectation lui laisse le loisir de la rédaction des « Contes du Poilu », qu’il destine d’abord à son fils Yves, né en 1910. La documentation est trouvée dans de nombreux articles de presse recopiés ou découpés, qui constituent la trame des contes. On peut par exemple citer un extrait du « Père noël et le petit sapin » (p. 158) : « bien entendu, il n’est pas dans mes intentions de visiter à la Noël les demeures de petits Boches, des petits Autrichiens et des petits Bulgares. J’entends les punir en bloc de la conduite horrible de ceux de leurs papas qui font la guerre en sauvages et en voleurs. » L’écriture de ces contes, « sans grand talent » (N. Jan), sera assez rapidement interrompue. Peut-on parler ici de culture de guerre ? Méfiant envers ce concept « fourre-tout » qui ne dit pas grand-chose, je soulignerais ici le fait que la germanophobie est celle d’avant-guerre, exploitée et développée certes, mais cette culture de guerre, c’est la culture d’avant-guerre, c’est la même…

Lettres, courrier N. Jan présente toute une série de lettres de son aïeul, dont sa demande d’affectation au front, à 39 ans en janvier 1916, dans l’infanterie et de préférence les chasseurs à pied. Une lettre d’amis niçois, à qui il annonce sa décision, montre que la femme de celui-ci n’est pas au courant de cette démarche (p. 170) « tu peux compter sur notre discrétion auprès de ta femme. » Si son ami le félicite, sa femme n’est pas de son avis : « Je trouve que lorsqu’on a une femme aussi charmante que la vôtre et que l’on est père de famille, on doit se sacrifier aux siens. Je ne vous en admire pas moins. »

Incorporé au 26e BCP, après un temps assez court d’entraînement, il se retrouve en ligne en Champagne en avril 1916 ; on a à cet occasion une lettre « d’ambiance », que Pierre-jan adresse à un ami, qui la fait publier dans le périodique « L’Espagne » (25 avril 1916, titre « Une lettre du front »). La tonalité ne se différencie guère de celle des quotidiens de l’époque, on peut lire par exemple : « Ces hommes n’attendent que le moment de foncer en avant, d’entreprendre la guerre en rase campagne dont ils rêvent. », ou quand il évoque un éclat d’obus « Un seul morceau de fonte, épais et mal taillé, le drôle ! a fait le geste de me gifler au passage » sans oublier « notre brave petit 75 ». Pierre-Jan n’est pas seul comme littérateur au 26e BCP de Vincennes, N. Jan y signale André Salmon, Henri Massis ou Louis Thomas (qui signe Capitaine Z.) ; il a eu la bonne idée d’aller voir ce que Norton Cru disait de la fiabilité des journalistes faisant l’expérience du front (ici pour A. Salmon) : « les élucubrations de ces journalistes en uniforme ne valaient guère mieux que celles des [journalistes] civils. (…) .

Carnets de guerre Pierre-Jan a commencé à tenir un carnet de route dès son départ de Vincennes, mais hélas il n’en reste que quelques extraits (tranchées de Champagne, et engagement à Verdun). Il décrit sa situation en secteur, une attaque boche vers Navarin, l’arrivée d’un prisonnier (p. 206) « Une tête massive, taillée à coup de serpe, un menton qui avance en galoche. (…). On le croirait surgi d’une de ces pages du Simplicissimus où les caricaturistes boches ont toujours si bien réussi à faire des portraits ressemblants et vrais des soldats du Kaiser. Que peut-il se passer dans l’âme de ce grand diable au faciès bestial ? (…) » Ici aussi son style de diariste reste marqué par son écriture journalistique. Les notes de Verdun (fin juin – début juillet 1916) montrent d’après N. Jan un progrès vers la vérité (p. 224) «C’est quand il ne songe plus à faire du journalisme que son récit se fait bien plus réaliste ! » À la lecture, c’est aussi mon avis, avec une bonne description de la recherche d’une mitrailleuse disparue à Tavannes ou d’un secteur sous le feu vers Vaux-Chapitre le lendemain 25 juin 1916. C’est le 7 octobre 1916, dans le secteur de Bouchavesnes (ferme du Bois Labé), que Pierre-Jan est tué d’une balle dans la tête ; avec son camarade Jean Lafaurie, tué en même temps, ils suivaient la première vague d’assaut, et tentaient de mettre en batterie leur mitrailleuse.

L’enquête L’auteur Nicolas Jan donne à la fin du livre toute une série d’informations sur sa recherche ; il évoque les impasses de l’enquête, les rencontres fructueuses (François Caradec le conseille sur le monde littéraire), il visite beaucoup d’archives, fait le pèlerinage du Père Lachaise, puis de Bouchavesnes. Il raconte aussi un événement dramatique survenu dans le petit Musée des Chasseurs, qui se trouve au Fort de Vincennes, juste à côté des archives militaires : il y rencontre le colonel Puel de Lobel, conservateur, pour discuter de Pierre-Jan et d’une publication dans la revue le « Cor de Chasse », mais son interlocuteur, âgé et visiblement malade, se lève, s’effondre et décède sur place (p. 340). Certes ce conservateur est« mort dans son musée » mais après ce drame, notre enquêteur « rentre penaud, le moral au plus bas, mes documents sous le bras, dans un RER glauque… » C’est une singulière anecdote où passé et présent, vieillesse et jeunesse, témoignage oral et interruption brutale de la transmission se télescopent… Notre enquêteur en vient à poser la question : « Le récit de la vie de Pierre-Jan, personnage secondaire de ce Paris artistique et littéraire de la Belle-Époque, méritait-il qu’on y consacre autre chose que quelques lignes dans des revues spécialisées ? Peut-être l’implication familiale était-elle trop forte. » Par sa démarche, il en vient ainsi à séparer expérimentalement, lui le non-spécialiste, l’Histoire de la Mémoire. Il insiste aussi sur l’amélioration de la qualité du témoignage tardif de Pierre-jan, confronté à la réalité des combats, « ces instantanés pris dans le feu de l’action, quand il ne pense pas à faire du journalisme et laisse de côté le bourrage de crâne, sont plus révélateurs de ce qu’il a vécu que sa prose réfléchie et travaillée d’avant l’action ! »

C’est donc cette double aventure qui fait l’originalité de cet ouvrage, avec le monde vu par un journaliste patriote et cocardier, qui veut aller au bout de ses valeurs et qui finit par en mourir, alors qu’il pouvait l’éviter, et la longue enquête de son descendant, mêlant sentiments subjectifs et mémoriels à une démarche d’abord très déterministe, puis, la réalité se dessinant, de plus en plus objective et historique. La femme de Pierre-Jan s’est remariée en 1922, et son fils Yves, le grand-père de Nicolas, est toujours resté secret sur son père, qui les avait quittés pour faire son devoir ; c’est aussi un livre sur l’impossibilité de renouer avec les disparus, sur le temps qui s’enfuit, sur la mélancolie…

Vincent Suard, février 2025

Martin, Jean (1886-1951)

Livret de guerre. Période du 5 août 1914 au 14 avril 1915. Texte original transcrit par Philippe Martin. La Seyne-sur-Mer, chez l’auteur, 2005, 126 p.

Résumé de l’ouvrage :

La guerre cueille Jean Martin, 28 ans, à Toulon le 2 août 1914. Il rentre de tout juste de Montevideo, en Uruguay, où il demeurait depuis l’âge de 13 ans. S’empressant de consulter la feuille de mobilisation de son livret militaire, il doit rejoindre le 359e R.I. à Briançon. Il touche son uniforme le 5 août puis reste dans la région jusqu’au 18 septembre. Le lendemain, le train le débarque à Bruyères, dans les Vosges, au lendemain de la bataille des frontières, alors que le front vient de se fixer à peu de distance de Badonviller et de Baccarat. C’est ainsi seulement le 6 octobre qu’il dit : « C’est la première fois que nous voyons le feu mais sans voir l’ennemi, ce qui est malheureux » (p. 28). Il va y passer plusieurs mois, en réserve derrière la Meurthe, approchant par patrouille le front au nord de La Chapelotte. Après un cours passage dans la région de Saint-Mihiel, à la mi-décembre, le régiment est envoyé en Alsace, dans le secteur de Thann, entre Mollau et Aspach. Il y reste jusqu’au 23 mars 1915, déplacé à Gérardmer et dans le secteur du col de la Schlucht où, se sentant fatigué, il entre à l’infirmerie de la caserne Kléber le 9 avril suivant. Son récit s’arrête sans explication de sa part le 14 avril suivant, achevant sa guerre passée toute entière en Lorraine et en Alsace.

Eléments biographiques :

Philippe Martin, fils de l’auteur, dit à la fin de ce petit ouvrage : « Pourquoi mon père a-t-il cessé d’écrire son livret le mercredi 14 avril 1915, alors qu’il est revenu dans sa famille en 1918 ? » (page 122). L’introduction à ce récit est teintée de flou tant sur la démarche d’écriture du témoin que sur le matériau à l’origine de la publication. En effet, le présentateur dit après quelques lignes datées uniquement du 2 au 4 août 1914 : « Là s’arrête le récit de ces trois premières journées, relatées par mon père, dans ses mémoires de guerre, qu’il avait commencé d’écrire à ma demande en 1954. Hélas, emporté par une maladie grave, en 1961, il s’arrêta de l’écrire à la page 51. Ce cahier où sont notés tous les détails et anecdotes complémentaires de son livret original écrit au front, en 1914. Par devoir de mémoire, je me devais d’éditer ce livret qu’il avait surement écrit pour sa famille, ses enfants et petits enfants (sic). Cette transcription que vous allez découvrir, en est la copie exacte, où était notée sur les feuillets uniquement le strict résumé de chaque journée ». En janvier 1915, il adresse même une phrase énigmatique aux lecteurs en relatant l’épisode de trois fusillés vus à Thann : il dit à cette occasion : « Pauvres diables, à l’heure où vous lirez ces lignes, ils seront sans doute réhabilités ». Jean Martin est né en 1886 et son fils ne donne que quelques renseignements étiques qui ne renseignent pas sur le scripteur. On sait juste par deux photographies qu’il a passé de l’âge de 13 ans à celui de 28 ans à Montevideo, en ayant toutefois fait son service militaire à Romans en 1908. Son parcours de guerre, du 2 août 1914 au 14 avril 1915, permet toutefois de le suivre précisément car il n’omet d’indiquer pas les lieux où il se trouve. Deux autres photographies le montrent infirmier à l’hôpital Desgenettes de Lyon en novembre 1917 et infirmier à Sommervieu, près de Bayeux, en août 1918, et son fils qui nous indique que « son état de santé s’aggravant, fin 1916, il a été replié dans les hôpitaux comme infirmier », précisant qu’il n’avait plus qu’un seul poumon en 1942.

Commentaires sur l’ouvrage :

Ce livret publié à compte d’auteur « par devoir de mémoire » par le fils du poilu reprend un parcours sobrement relaté, à la limite du style télégraphique. Aussi, il est difficile de discerner la partie souvenirs, censément écrite entre 1954 et 1961, et le carnet de guerre dont cet opuscule a toute l’apparence, l’auteur ayant bien daté et localisé chaque jour de son parcours de guerre, décrit sobrement de manière courte. On le suit ainsi dans le dressage du soldat de Briançon à La Valbonne avant son arrivée au front en Lorraine puis en Alsace. Dès lors on peut suivre ses affectations topographiques, son emploi journalier et recueillir quelques impressions intéressantes d’un soldat de 28 ans dans le 359e RI alpin. On ne sait toutefois si l’ouvrage, truffé de fautes et de coquilles typographiques, témoigne par ce caractère de l’écriture du soldat ou de l’amateurisme carentiel de l’édition.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Toponymes ou secteurs indiqués dans l’ouvrage – période :

Toulon (2 août 1914 – p. 2), Briançon (4 août – 14 septembre – p. 2 à 5), La Valbonne (14-18 septembre – p. 5 à 8), Bruyères (19 septembre – p. 10), Ménarmont – Fontenoy-la-Joute (20 septembre – 17 octobre – p. 10 à 33), Herbéviller – Saint-Martin – Ogéviller (18-22 octobre – p. 33-37), Fontenoy-la-Joute (23-24 octobre – p. 37), Domptail (25-26 octobre – p. 37-38), Azerailles (26 octobre – p. 38), Brouville (27-28 octobre – p. 38-39), Domptail (29 octobre – 8 novembre – p. 39-43), Bertrichamps (10 novembre – p. 43), Saint-Maurice-aux-Forges (11-12 novembre – p. 44), Fenneviller (13 novembre – p. 45), Badonviller, secteur est Cirey-sur-Vezouze – Val-et-Chatillon) (14-17 novembre – p. 46 à 50), Fenneviller (17-24 novembre – p. 50 à 52), Village Nègre (24 novembre – p. 52), Lachapelle (26 novembre – 2 décembre – p. 53 à 55), Bertrichamps (3-5 décembre – p. 55), Baccarat (6-10 décembre – p. 56-57), Einvaux, Sanzey, Ménil-la-Tour (11-17 décembre – p. 58-60), Mollau (17-18 décembre – p. 60-61), Thann (20 décembre 1914 – 23 mars 1915 – p. 62 à 110), Gérardmer, secteur du Col de la Schlucht (23 mars – 14 avril – p. 110 à 120).

Page 2 : A la déclaration de guerre, il « fait le tour de plusieurs bistrots » et « prend une cuite carabinée »

2 : Non mixité sociale : « Cuisine par escouade, quelques rupins mangent à part, ils ne se mélangent pas avec le menu fretin. Mais çà ne durera pas longtemps, ils sont si peu débrouillards qu’ils feront bientôt cause commune »

6 : Problème des femmes au camp de la Valbonne : « Une affluence énorme de lyonnais et surtout de lyonnaises encombrent le camp. Le Général voit la nécessité de le faire évacuer mais c’est en vain, d’ailleurs avec les femmes, rien à faire, elles deviendraient plutôt féroces » !

10 : Jeanménil pillé par les Coloniaux

13 : « Les forêts [dans le secteur du massif de La Chipotte] sont survolées par des milliers de corbeaux qui avec leurs cris rendent les endroits encore plus lugubres »

14 : Dubail qualifie son régiment de pompiers devant ses uniformes incomplets (vap 40 pour leur complètement)

16 : Cristallerie de Baccarat intacte malgré l’occupation : « La fameuse cristallerie est intacte, c’est que le gérant a donné cent mille frs aux All. pour que rien ne soit saccagé » (vap 43)

22 : Nettoyage des champs

24 : Régiment « frais » car il n’a pas vu le feu. Diarrhée généralisée

25 : « Nous touchons ¼ de litre de vin, on le déguste comme une liqueur ». (…) « Le lait vaut 6 sous le litre, le vin 1 sou. On fume le gros, on le touche assez régulièrement, mais où sont les Marilan[d] (sic) »

29 : Un homme qui perd une mitrailleuse est menacé d’être fusillé, heureusement la machine est retrouvée par deux adolescents

35 : Faits des matefaims

39 : Reconnaissance « à travers bois on ne sait pas ce qui vous attend, aussi le cœur bât un peu plus fort que d’habitude »

40 : 1er novembre : « A 8 heures présentation des vêtements de laine, tels que tricots, flanelles, caleçons, etc… Il parraît (sic) que ça nous sera remboursé, en tous cas on les estime 3 moins que leur valeur réelle. »

41 : Exercice simulacre de l’attaque d’un village

43 : Cris de chouette comme signes de ralliements allemands

44 : Soldat tué par un tir ami

45 : Poésie placée dans un képi de chasseur à pied sur une tombe

47 : Vivre et laisser vivre : « A l’orée du bois nous voyons trois Allemands en pères peinards qui traversent le pré, distance 100 m. je me mets à genoux prêt à tirer, mon caporal m’arrête »

48 : Pris sous un échange impressionnant de balles

49 : Reddition de soldats allemands gueulant à tue-tête les bras hauts pour se rendre

60 : Propreté des villages alsaciens

61 : Sœurs francisant les enfants des écoles alsaciennes

: Il prend un train allemand utilisé comme navette à Mollau

62 : Crainte de l’espionnage en Alsace (vap 90, 94 et 97 où « un coup de fusil est tiré sur un chien car ils ne doivent pas passer, pouvant faire le service d’espion pour les allemands »)

63 : Embrasse une alsacienne sur la bouche : « … elle n’a pas l’air offusquée, c’est bon une bise même de soldat Français. Les allemands n’embrassent pas sur la bouche »

64 : Vue de gamins alsaciens « pittoresques »

67 : Pied de tranchée, « Une trentaine par Cie. vont à la visite pour les pieds »

68 : Revue de propreté

: « Nous incendions deux villages, c’est le seul moyen de faire sortir l’ennemi »

69 : Le passage d’obus au-dessus de sa tête lui donne « le trac » !

71 : Repas de réveillon du 1er janvier 1915 : « Soupe annilloise [sic] par les soins du Ministère de la Guerre, haricots, lard, pommes, noix et une bouteille de mousseux pour 4, cigare »

74 : Reçoit des cadeaux de la population : « Nous recevons quelques friandises et objets divers : cadeaux de quelques bonnes gens ; pour ma part je gagne une ampoule d’iode et une cigarette »

76 : Voit trois fusillés à Thann et précise : « Pauvres diables, à l’heure où vous lirez ces lignes, ils seront sans doute réhabilités » (vap 111 trois autres fusillés à Wersserling)

77 : Rembourre son pantalon de foin pour lutter contre l’humidité

79 : Nettoyage des armes à l’huile d’olive, touchée à l’origine pour « graisser les pieds »

80 : Contact, fraternisation, trêve des morts, mais seulement réservée aux brancardiers et non pour en profiter « pour faire nos besoins » !

86 : Dit que « la guerre sera très longue »

93 : Touche la nouvelle tenue Bleu horizon qu’il trouve « plus salissantes »

95 : Ecoute un phonographe Pathé : « un peu de musique m’éloigne pour 2h. du théâtre de la guerre »

96 : Enfants alsaciens ramassant des morceaux d’obus pour le cuivre

: Assiste à un combat aérien singulier, tels des chevaliers, aviateurs courageux

98 : Industriel filateur qui perd des millions de marchandise de toiles (cf. Mathey)

107 : 15 mars 1915, il voit ses premières cigognes, signe de beau temps

109 : Corps ramené par des infirmiers grâce à un drapeau blanc

Yann Prouillet, septembre 2024

Bled, Edouard (1899-1996)

J’avais un an en 1900, Paris, France Loisirs, 1987, 384 p.

Résumé de l’ouvrage :

Entre le 16 avril 1983 et le 16 avril 1986, entre La Baule, Neuilly et Nice, Edouard Bled écoule dans un long récit la précision de sa vie, de son enfance à Saint-Maur, à sa retraite de l’éducation nationale. Rue par rue, parfois maison par maison, il se souvient de son environnement, de ce que l’on n’appelait pas encore la banlieue, de sa vie, qui ressemble avant la Grande Guerre à celle des gamins de Louis Pergaud. Alors que ses frères sont déjà au front, la Grande Guerre finit par le rattraper. Il passe en conseil de révision en janvier 1918. Après avoir ses classes au Mans, le 15 juillet, il entre dans un camp d’instruction qui le rapproche du champ de bataille de La Marne, entre Château-Thierry et Dormans, dont il voit l’embrasement, « dantesque et grandiose », dans la nuit. Si ses frères ont tous servi au front, (Marius, blessé à Morhange en août 1914, Sylvain, blessé à la grande offensive de Champagne en septembre 1915, Jacques, blessé et gazé à Verdun en 1916, Paul, blessé et prisonnier à Vauquois en 1915, et Georges, caporal fourrier au 4e RI, mort le 14 janvier 1917 de suite de gazage et qu’il enterre en compagnie de sa mère, morte de suite d’une longue maladie), le front n’aura finalement pas besoin de lui et il connaît l’armistice sans avoir vu le feu. Il avait dit, après être arrivé en secteur, en juillet 1918 : « Et notre instruction marchait bon train, nous devions boucher les trous ! Mais aurait-on besoin de nous ? » (p. 228). Après une courte occupation de la Ruhr, peu de temps semble-t-il mais il n’en parle pas, il rentre à Saint-Maur et poursuit sa carrière comme instituteur puis directeur d’école, en Seine-et-Marne ou à Paris. Il est mobilisé dans la Seconde guerre et, avec son épouse Odette, publie dès la guerre terminée le fameux manuel d’exercices orthographiques et grammaticaux. Il dit « Je vais vers mes quatre-vingts ans et je commence à rassembler mes souvenirs pour laisser un message à mes enfants et à mes petits-enfants afin qu’ils connaissent leurs origines lointaines et nos manières de vivre autrefois » (p. 379).

Eléments biographiques :

Edouard Bled naît 18 janvier 1899 à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) dans une famille nombreuse (le foyer a 5 enfants) d’un père fonctionnaire et d’une mère brodeuse qui dirige un petit atelier de 5 employées et une apprentie. Il est issu d’une famille de ciseleurs d’origine alsacienne et franc-comtoise. Son grand-père est ciseleur à la manufacture de Sèvre et tous ses frères reprendront le métier soit comme bijoutiers joaillers, orfèvres ou ciseleurs. Il perd sa mère jeune e pleine guerre, en 1917, qu’il enterre en même temps que son frère, gazé à Verdun. Après une formation au collège Arago à Paris, puis à l’Ecole des Chartes, il obtient le diplôme d’instituteur le 15 mars 1918, juste avant de porter l’uniforme. En 1930, il rencontre Jeanne Berny, bretonne qui lui donnera deux enfants (Annie, le 18 juillet 1935, et Jean-Paul, né en 1942 et qui deviendra historien) puis devient directeur d’école, tant en banlieue (en Brie notamment) que dans différents établissements parisiens. Il meurt le 29 décembre 1996 à Nice, à l’âge de 97 ans et est enterré aux côtés de son épouse au cimetière de Saint-Maur-des-Fossés.

Commentaires sur l’ouvrage :

Né en 1899, le témoignage d’Edouard Bled sur la Grande Guerre ne représente que quelques pages (des pages 207 à 233) d’un adolescent qui de plus, bien que mobilisé, ne connaîtra pas le feu. Toutefois, la précision et la netteté de ses souvenirs, précisément décrits sur le plan psychologique et social, permettent de découvrir une foultitude de détails dans son long récit. Si l’avant-guerre nous ramène à Pergaud, 1914 et 1915 sont teints de Radiguet, tant le jeune garçon, à 15 ans, connaît la voluptuosité trop brève de Virginie. Dès lors, le centre de l’ouvrage et les évocations de ses quatre frères mobilisés, dont un périra de ses blessures, nous plonge dans l’ambiance de la génération du feu. La guerre passée, Bled témoigne de l’après-guerre et de ses modifications sociétales radicales ; il dit dès 1919 : « Nous étions rentrés dans un nouveau monde » (p. 233), avant de nous replonger dans une autre guerre, terrible par ses privations et ses conditions de vie, avant de s’effacer quelque peu devant la chronologie d’un monde qui s’accélère en changeant radicalement d’aspect, de psychologie sous les coups radicaux d’un modernisme qui bouscule passé et présent. Aussi, le livre fourmille d’anecdotes, de tableaux et de tout ce qui accompagne, par la plume exercée du maître de la langue, la marche du siècle. L’ouvrage vaut d’ailleurs également pour son expression populaire. Il est toutefois dommage que cette édition ne publie pas les photographies dont parle parfois l’auteur au fil de son passionnant récit autobiographique.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 26 : Prix du tramway et du métro en 1907

43 : Prix et noms des bicyclettes

50 : Jeu du Quinet

51 : Argot et parler populaire de l’époque

53 : « A cette époque, ne pas faire son service militaire était souvent une cause de rupture de fiançailles »

81 : Phosphatine Fallières

: Moutarde sur les tétons pour dissuader les nourrissons de téter

100 : Composition de la petite pharmacie familiale

103 : « La vertu, la virginité des jeunes filles étaient un capital inestimable »

112 : Allumeur de réverbère, comment ça marche

116 : Prix du sucre et de la chicorée

145 : Prix du vin Aramon

163 : Vue et tenue de facteur

: Fiacres, évolution, location à l’heure comme chambres à coucher ambulantes et premiers taxis (1909)

172 : Expressions populaires

176 : Trousseau de l’homme et dot de la femme en 1910

179 : Surnom des allemands dès 1911 : Allémoches, billes e bois, billes de boches ou boches

190 : Sexualité (vap 159, dépucelé peu avant ses 16 ans par une femme du double de son âge et ayant deux enfants)

208 : « Le XIXème siècle s’était prolongé sans qu’on s’en fut aperçu. En ce soir du 1er août, il prenait fin »

209 : Déclaration de guerre, frères blessés ou prisonniers (vap 380)

220 : Voit en 1917 la guerre par les yeux de son frère qui se marie en 1918 avec sa marraine de guerre

225 : « … où déjeunent les cochers de fiacre et les chauffeurs de taxi, on mange généralement bien, du bœuf, la viande la meilleure et pourtant moins chère, à toutes les sauces ou grillée avec des montagnes de frites » (janvier 1918)

227 : Assiste à une dégradation militaire, scène qu’il décrit et trouve poignante

228 : Fait une demande de marraine de guerre (la sienne s’appelle Marinette)

229 : Sa vision du 11 novembre 1918

231 : Comment les femmes changent

236 : Ambiance d’après-guerre (1921) : « On essayait de sortir de soi-même, de se dépasser dans le plaisir. De nouveaux riches étalaient un luxe effréné, organisaient des parties fines qui dégénéraient parfois en orgies. On se dépravait pour un oubli total des dangers courus, des angoisses, des épreuves, alors que la France sérieuse, la France profonde relevait ses ruines ».

: Fait la classe en complet Abrami, ce qu’il gagne et ce qu’il porte

239 : Nom de voitures

250 : 1930 : « Les souvenirs de guerre s’éloignaient et la vie renouait avec l’espérance »

252 : « J’ai refermé tous les volets de la maison comme on abaisse les paupières sur des yeux éteints »

278 : Officiers tchèques jetant à la poubelle leur décoration française après l’annexion des Sudètes

Yann Prouillet, août 2024

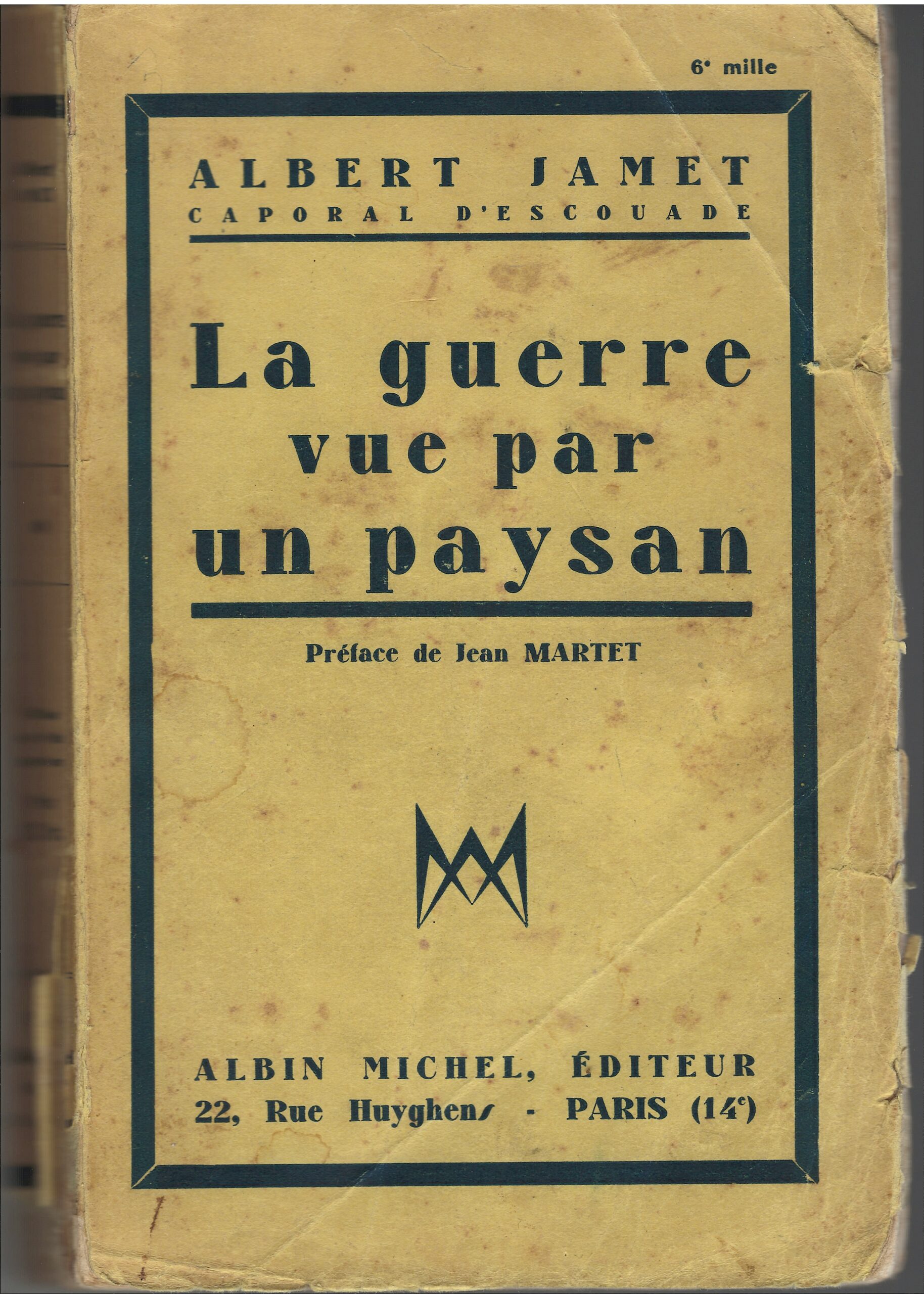

Jamet, Albert

Résumé de l’ouvrage :

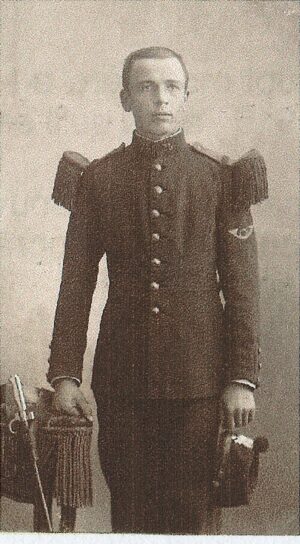

Albert Jamet suit la mobilisation et les premières batailles de la Grande Guerre dans la capitale, conflit généralisé qui finit par le rattraper. « Et un beau matin, on nous habille tout à neuf. Nos cartouchières sont garnies de munitions et l’on a complété nos vivres de réserves ; en un mot, nous sommes équipés du barda du fantassin au complet. Je pèse le mien par curiosité : 32 kilogs ! » (page 15). Débute alors une guerre épique et intense, longue suite de survivances d’un soldat qui dit « avant notre départ, je suis nommé caporal » (page 15). Débarqué à Commercy (Meuse) et « accueilli » par le 134ème RI, c’est finalement à la 33ème compagnie du 29ème RI qu’il échoue. Après avoir vu ses premiers morts de la guerre, il établit quelques travaux de défense dans le secteur de Girauvoisin, devant le fort de Liouville. Mais c’est en avril 1916 que débute la précision de sa narration qui commence par un baptême du feu, sous la rafale des obus, dont la peur a des répercussions sur sa dignité. Il est en permission dès juillet, mais un bombardement de Paris le rappelle à la guerre, puis il revient au front comme caporal d’ordinaire avant d’intégrer le 2ème bataillon, (6ème compagnie), détaché au Génie au fameux « point X ». Là, il subit la terrible guerre des mines, la boue, la soif, les conditions dantesques d’un petit poste des premières lignes dans l’enfer des Éparges. Après un repos bien mérité et reconstitutif, le régiment est affecté dans la Somme en décembre 1916 puis en Champagne en janvier 17. D’autres heures pénibles se succèdent, notamment sur les pentes du Mont Cornillet. Après une permission, où il constate l’ampleur du phénomène des mutineries, Jamet retrouve son unité en Argonne à partir de juin. La guerre change de nature et il est de plus en plus désigné pour des coups de mains nocturnes, rôle normalement dévolu aux compagnies franches, pour tenter de faire des prisonniers. C’est l’occasion pour lui de continuer à tromper la mort mais il dit : « A cette mort brutale et si proche on pense toujours, et malgré soi, on l’imagine lointaine, à droite ou à gauche, mais pas là sur soi » (page 183), ce qui lui fait dire plus loin : « La mort ne veut pas de moi » (page 190). Il s’obstine pour autant à vivre et analyse souvent sa relation à la mort qui rode. Il dit « On veut désespérément ne pas mourir ! Un détail singulier : je crois avoir remarqué que c’est par beau temps que l’on défend sa vie avec le plus d’acharnement » (page 192). Passé à la 11ème compagnie, il constate que peu de camarades autour de lui lui sont connus. En mars 1918, il revient dans la Somme et le mois suivant, il combat dans le secteur de Montdidier. Sa relation d’une attaque d’un petit poste pour tenter d’y faire des prisonniers afin d’identifier le régiment allemand en face de lui est épique et terrible (elle est à rapprocher avec le témoignage similaire de Paul-Marie Lacombe Bon de La Tour dans La Vosgienne). Il en déduit d’ailleurs que la destruction du château du Monchel du député Louis Lucien Klotz à Ayencourt-le-Monchel, peut-être bien attribuée à une représailles à sa propre opération. Cette pratique des coups de main est alors la nouvelle façon de faire la guerre, qu’il réitère au niveau de la compagnie en juin. Dans ces actions d’éclat, il « attrape » des citations mais en dit : « La citation ne m’intéresse pas, mais cela fait toujours deux jours en plus à la prochaine permission » (page 214). Mais il commence également à nourrir quelque inquiétude. Il dit : Cette existence-là dure encore quelques temps, et nous avons comme un pressentiment que cela ne peut pas durer toujours » (page 216). Ayant conscience qu’il est un miraculé perpétuel, il revient à ce sentiment un peu plus loin et dit : « J’ai l’impression que pour moi ce sera la dernière attaque, car je reste le plus ancien de la compagnie, le seul qui n’a pas encore été évacué ? » page 261. En août suivant, c’est « la grande attaque » devant Montdidier, entre Assainvillers et Piennes, retrouvant la guerre de mouvement et même l’emploi de la cavalerie (chapitre XX page 229). Il y fait état de l’hyperviolence de ce type de guerre sans merci, parfois au corps à corps. Il évoque jusqu’à l’égorgement d’un ennemi (page 224), précision rare dans les témoignages. Une nouvelle permission est le prétexte à donner son sentiment sur la guerre, la lassitude de sa longueur, sa perception dans la population, voire la sienne. Il dit, en septembre 1918, « A la gare du Nord, où je prends le train, pas un cri de protestation. Un silence qui fait mal. Chacun va comme le mouton dans un troupeau qu’on mène à l’abattoir » (page 249). La guerre a radicalement changé de nature et l’avance se poursuit. C’est maintenant l’attaque de la Ligne Hindenburg, en avant de Saint-Quentin. « Nous appréhendons le choc, que nous pressentons terrible » (page 260), un pressentiment tel qu’il rédige une lettre à ses parents dans laquelle il dit : « Si je suis tué, c’est la destinée qui l’aura voulu. (…) Que voulez-vous, c’est la guerre ; la guerre est faite pour se tuer mutuellement. C’est un miracle de s’en sortir avec rien. Il peut arriver aussi que je sois fait prisonnier. Tout ça, encore une fois, c’est une question de destinée » (page 261). Et en effet, l’attaque et le massacre des hommes, comme des prisonniers, sont terribles ; lui-même s’interroge pour assassiner de sang-froid un officier prisonnier, avant finalement de renoncer. « Dois-je le tuer celui-là ? J’hésite. Il me regarde et tremble près de moi » (…) et je dis au soldat Catel : – Fous-lui une balle dans la peau, moi je ne peux pas. Catel le regarde et me dit : – Cabot, maintenant qu’il s’est rendu, et se trouve sans défense, je ne peux tirer dessus, et peut-être arrivera-t-il tout de même dans nos tranchées » (pages 266-267). Mais à force de pousser en avant, « le 29 septembre, vers trois heures de l’après-midi », il est fait prisonnier devant Urvillers (page 273). Débute la relation rare de la capture, de l’interrogatoire, et le départ en lamentable troupeau vers une Allemagne elle-même en piteux état. Il arrive à Aix-la-Chapelle puis est interné au camp de Giessen où il subit les privations jusqu’à ce qu’il soit, avec ses camarades de misère, rassemblés pour entendre : « L’Allemagne est en République ! Vous les prisonniers, vous allez être libérés… » (page 303). A la fin de novembre, il rentre enfin chez ses parents à qui l’on répondait invariablement : « Disparu le 29 septembre 1918 » ! (page 310).

Commentaires sur l’ouvrage :

Dans la préface de Jean Martet, écrivain, secrétaire de Georges Clemenceau, rapporte les propos introductifs de l’auteur : « Je m’appelle Albert Jamet. Avant la guerre, je poussais la charrue. La guerre est venue, j’ai été envoyé au front, et j’y suis resté jusqu’au jour où j’ai été fait prisonnier, expédié en Allemagne. Je suis revenu en France après l’armistice. Aujourd’hui, je suis chauffeur d’auto » (page 7). On sait en effet peu de choses sur Jame, berrichon, mais que la guerre ne vient pas chercher chez ses parents mais dans un appartement parisien (page 21). Il dit avoir plusieurs frères, dont un est déjà tué en juillet 1916. A part une légère blessure au début de 1917, Jamet traverse la guerre en voyant se succéder les miracles tant il aurait dû être tué mille fois. Aussi, le livre de ce soldat-paysan aurait pu être sous-titré « Journal de guerre d’un miraculé ». Le témoignage est dense, daté et précis et Jamet exerce différentes fonctions au cours de son parcours, sur toute la durée de la guerre (fonction diverse de caporal, organisateur de corps franc, ou un stage de grenadier). Son style, vivant et enjoué, vaut également pour le vocabulaire du soldat. Jamet est notamment relativement obnubilé par l’hygiène et sa possibilité de souscrire à des besoins naturels, volontaires ou provoqués par les circonstances ! Il rapproche cet aspect à celui de sa condition d’homme traqué et dit « Voilà ce qu’on a fait des hommes ! » (page 66). L’ouvrage peut être sur ce seul aspect physiologique utilement analysé. Mais, plus fortement, l’ouvrage a de fréquentes et profondes analyses psychologiques ; son acceptation d’une mort inéluctable par exemple n’est pas tue. Au terrible Point X, il dit : « La mort, je ne la redoute pas. Je la sens présente. Je lui appartiens. Je l’attends » (page 55). Mais, échappant souvent à l’inéluctable, il développe quelque peu le sentiment, qu’il collectivise même, d’être invulnérable. Il dit : « … la pensée intime de tous, c’est que les obus tombent toujours à côté de nous. Le sentiment bizarre d’être invulnérable soutient notre espérance, c’est ce qui nous donne la force de tant souffrir. Sans cette illusion nul homme ne pourrait vivre dans cette misère (p. 90) ». Plus loin, en 1918, revenu miraculeusement d’un coup de main nocturne, il dit : « Décidément pour avoir réussi à me tirer vivant de ce coin-là, c’est que la mort ne veut pas de moi » (page 190). Il ne tait pas également son sentiment, comme celui, général, lorsqu’il est en permission. Haletant et très dynamique, il est aussi riche que fourmillant d’informations utiles à l’Historien, révélant malgré une origine (relativement) plébéienne un des très bons témoins de la Grande Guerre. En témoigne le nombre conséquent d’éléments utiles extraits de cette « Guerre vue par un paysan ». Peu d’éléments dépréciant ce témoignage sont décelés à sa lecture ; on note toutefois que certains noms cités, tels Rasterre ou Vilbac (le Vosgien) page 188 par exemple, n’ont pas été retrouvés sur le site de Mémoire des Hommes mais celui de Louis Arquinet, tué le 11 avril 1918 à Ayencourt y figure (page 187). Enfin, la relation de sa capture et les dernières semaines sous le statut de prisonnier dans une Allemagne exsangue sont parmi les pages rares des témoignages de cette qualité.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 15 : Il pèse son sac qui fait 32 kg.

18 : « Pisse » par la fenêtre de sa chambre car il ne connaît pas la caserne dans laquelle il dort et qui n’a pas de lumière

19 : Voit ses premiers morts

21 : Fait dans son pantalon à cause d’un obus ; c’est son baptême du feu (vap 40, 41, 44, 48, 66, 67, 107)

27 : Découvre la guerre : « … faire le « plat ventre » lorsqu’arrive un obus, qui du reste le plus souvent est arrivé avant que l’on ait eu le temps de se coucher à terre, je me rends compte que c’est là un genre d’existence auquel il sera difficile de s’habituer »

28 : Ramène un souvenir d’artisanat de tranchée

30 : Bombardé à Paris, il fait confiance à sa chance

34 : Comment fonctionne la cuisine d’une compagnie, répartition des vivres

41 : Vision dantesque du front au Point X

42 : Bruit des obus, galéjade

55 : Sur la mort, inéluctable : « La mort, je ne la redoute pas. Je la sens présente. Je lui appartiens. Je l’attends »

62 : Boue (vap 186)

66 : Odeur du front : « A l’odeur des cadavres et de la poudre se mêle celle de nos excréments »

67 : Rats

72 : La soif

75 : Faire l’exercice, occupation idiote en grand repos

76 : Lance-flammes Vermorel

81 : Horreur de la tentative de récupérer les bottes d’un allemand mort

86 : Vue d’obus au départ : « À le voir partir on dirait un enfant s’élançant dans l’espace à la conquête du ciel »

: Poux et lutte contre (vap 91, 173, 239)

87 : Froid (vap 93, 95 (pain et vin gelés))

88 : Bois des Satyres, bois du Casino, anciens lieux de libations allemands expliqués

90 : Sentiment bizarre comme illusoire d’être invulnérable

91 : La Madelon chantée par un soldat

97 : Horreur

99 : Bruit du no man’s land

104 : Pourquoi il se bat : « La consolation, c’est de savoir que nous nous battons pour le Droit et la Civilisation, la Liberté des Peuples et la Paix Perpétuelles, quand la guerre sera finie. J’ai seulement bien peur qu’au train dont vont les choses il ne reste plus personne pour assister au triomphe de ces belles choses-là ! »

: les lettres, la censure et les auto-mensonges, le moral

106 : Solidarité de misère

107 : Horreur d’un homme gravement blessé

108 : Sur la sape : « Le pilonnage continue. Que d’obus ! que d’obus ! Sans la sape, il ne resterait pas un homme vivant. Il n’y a que l’être humain qui puisse résister à une chose de pareil. Les rats n’ont pas pu tenir le coup. Ils sont tous crevés. Un chien ne supporterait pas quinze jours de cette existence-là ; vivre couché dans la boue, respirer continuellement l’odeur de la poudre et des cadavres, et avec cela être dans un continuel état d’anxiété ou d’épouvante qui use les forces nerveuses ».

109 : « Dans notre enfer, il arrive qu’on chante pour ne pas pleurer »

117 : Tromblon VB, Chauchat (vap 269 (il ne l’aime pas !) et 280)

121 : Prix du champagne

122 : Vol d’un cochon

131 : Conseil de guerre pour les hommes qui ne sont pas montés au Cornillet : « Nous ne savons pas la suite »

: Moral en permission, mutineries dans les trains : « Au départ des trains de permissionnaires, ça va mal » (vap 133)

133 : Vue d’un cimetière de fusillés (secteur de Sainte-Menehould)

134 : Cartes de ravitaillements diverses, ambiance

135 : Reboursite appelée « guerre de repos »

: Live and let live, fraternisation, contacts

: Désertion allemande, répression

140 : Corps francs (vap 146)

145 : Comment on rentre « au bruit » d’une patrouille nocturne, pour trouver la direction

147 : Ration de vin réduite au repos : « 3/4 de litre seulement pour la journée », vin ordinaire (aramon), différence avec le vin bouché et prix (fin 148)

151 : Sentiment de gêne du permissionnaire « il y a dans leur attitude quelque chose pour nous reprocher d’être encore vivants ». Se sent responsable. Bourreurs de crânes. Son sentiment dans le train au retour, ambiance après les mutineries : « Comme si le train emportait la mort avec lui », vue de la gare de l’Est

152 : « On s’est déshabitué si entièrement de la vie civile qu’on se demande en soi si l’on pourra jamais reprendre son ancien métier »

158 : Vue d’un convoi de camions

162 : Respect d’une maison abandonnée

164 : On utilise les portes et les volets pour faire la cuisine

166 : Femme collabo

174 : Sur les métiers de nécessité de la guerre « Et un employé de bureau dans le civil se transforme en bon terrassier lorsqu’il s’agit pour lui de sauver sa peau »

: « … le village de Veaux qui est en zone neutre. Mais pour les obus il est en zone internationale, du fait que nous en bombardons une partie et les Allemands l’autre »

181 : « Camarade ! », « langue internationale, entendu des deux côtés de la tranchée »

: « Tu as les grôles ! » : tu as peur

186 : « Ainsi qu’il a été convenu en prévision d’évènements, j’écris à une tierce personne chargée de prévenir la famille avec tous les ménagements possibles. La pauvre mère d’Arquinet étant grave malade, il importe de lui cacher la triste nouvelle », il en est récompensé d’une somme de 100 francs pour faire une belle tombe à Louis Arquinet

187 : Vue d’obus incendiaires tirés sur Montdidier

188 : Relation épique d’une patrouille au contact, se croit mort

193 : Reçoit l’ordre de monter un coup de main pour identifier le régiment allemand, prime de prisonnier ou d’effet capturé (cf. témoignage de Bon de La Tour) (vap 211)

195 : Comment il se déroule, échec mais Jamet gagne 100 francs pour un fusil récupéré

198 : Destruction du château de Monchel appartenant au député Klotz, répercussion possible de son coup de main

201 : Retire un éclat d’obus dans le corps d’un homme, horreur

203 : Boutons recousus avec du fil téléphonique

208 : Vague d’avions ressemblant à un gros nuage

211 : Autre coup de main, au niveau compagnie, résultat, décoration, le pourquoi du désintérêt pour mais permission et récompenses (vap 243)

215 : Trêve tacite suite à une inondation de tranchée pour écoper, contact, « nous nous faisons des révérences avec le bras »

216 : Présentiment néfaste (vap 261)

220 : Attaque d’avions sur les ballons puis attaque générale

223 : Combat entre une mitrailleuse et un canon de 37

224 : Egorgement

231 : Reddition réglée par la cavalerie

232 : Fusil-mitrailleur, trop encombrant et manquant de précision, non jeté « par crainte du Conseil de guerre »

: Sapes allemandes camouflées par effet de peinture, vue de l’intérieur, pillage

233 : Démine un dépôt de munitions

244 : Vue de Martiniquais et de Sénégalais, ce qu’il en pense

246 : Permission. Remarque un changement dans la population, froideur à l’égard du soldat

247 : Fait des cauchemars

249 : Ambiance de retour au front : « A la gare du Nord, où je prends le train, pas un cri de protestation. Un silence qui fait mal. Chacun va comme le mouton dans le troupeau qu’on mène à l’abattoir. »

259 : Rencontre un condamné d’une compagnie de discipline

260 : Envoi une lettre testament, délai postal

263 : Sauve un camarade chargé de grenades qui prend feu

264 : Carnage de prisonniers

266 : S’interroge pour tuer un officier prisonnier, puis renonce, brutalisation

268 : Coincé entre deux mitrailleuses ennemies

: Fusée à 6 feux

273 : Fait prisonnier, sa relation avec les allemands

279 : Pense être assassiné ! Mais 3 interrogatoires, sans violence

: Vue d’un alsacien francophile (vap 282)

283 : A caché un Louis d’or dans son calot (vap 309)

: Camp de prisonnier, nourriture et misère

287 : Convoi vers l’Allemagne, vision épique : « Il faut voir cette misère de la guerre sur les routes : nos chariots lourdement chargés tirés par trente hommes environ, et suivis d’une horde humaine, maigre, sale, déchirée, et que la vermine ronge »

288 : Boîte de sang en conserve

291 : En train

292 : Moral allemand

294 : Vue des Allemands en Allemagne

Chapitrage de l’ouvrage

C’est la guerre (p.7) – Le baptême du feu (p.21) – La permission (p.27) – Caporal d’ordinaire (p.33) – Aux Eparges (p.36) – La guerre de mine (p.47) – La corvée de soupe (p.53) – La relève du petit poste (p.61) – Le grand repos (p.75) – Dans la Somme (p.79) – En Champagne (p.92) – Au Mont Cornillet (p.117) – En Argonne (p.133) – Retour dans la Somme (p.157) – Vers Montdidier (p.173) – Attaque d’un petit poste (p.193) – Attaque des Allemands (p.205) – Coup de main de la Compagnie (p.211) – La grande attaque (p.217) – Attaque de la cavalerie (p.229) – La relève (p.241) – La permission (p.245) – Le retour à la Compagnie (p.249) – Attaque de la Ligne Hindenburg (p.253) – Prisonniers (p.273) – Vers l’Allemagne (p.287) – En Allemagne (p.295) – La révolution en Allemagne (p.301) – Le retour (p.307).

Yann Prouillet – août 2024

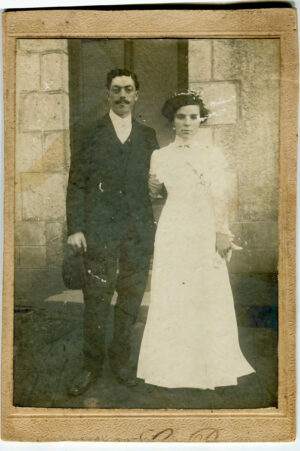

Quentin, Émile (1888-1961) et Amélie (1892-1981)

Lorsque la guerre éclate, Émile (né le 14 septembre 1888) et Amélie (née Chaudion, le 29 mars 1892) forment un couple de jeunes mariés creusois. Lui est issu d’une famille de « cultivateurs » à Semnadisse, commune de Rimondeix Creuse. Ils savent tous deux lire et écrire, mais il ne semble pas avoir atteint le niveau du certificat d’études (sur la fiche militaire d’Émile, est indiqué pour l’instruction le chiffe 3, qui indique un niveau scolaire très acceptable). Il est sabotier. Amélie est couturière. Sa mère tient un petit café à Crépon tout près de Boussac. Ils ont convolé le 25 mars 1913 et leur premier enfant, Émilienne, naît le 6 août 1914, quelques jours à peine après la mobilisation d’Émile. Le père ne pourra voir sa fille qu’à la toute fin de l’année, bénéficiant d’une permission après une première blessure. Le couple, juste avant que la guerre n’éclate, a loué un atelier, boutique et logement à Parsac.

Émile est incorporé au 78e régiment d’infanterie. Il est nommé sergent en septembre 1914. Première blessure, légère, à Rouvroy-en-Santerre, le 5 décembre de la même année. Le 19 octobre 1915, il est muté au 201e RI (le doublon réserviste du 1er RI, régiment de Paris replié sur Limoges). Le 16 avril 1917, il est très grièvement blessé sur le Plateau de Californie et restera handicapé d’une jambe. Ses longs séjours d’hôpitaux se poursuivent jusqu’en 1919.

Amélie élève sa fille auprès de ses parents, non sans avoir des difficultés relationnelles importantes avec sa mère, jusqu’à ce qu’elle décide, en 1916, de partir avec sa petite fille occuper seule le logement de Parsac, et d’y ouvrir et faire par elle-même fonctionner la boutique de sabots et chaussures. Elle réalise aussi, sur commande, des couvertures en piqué.

Après la guerre et la naissance d’une seconde fille, Odette, le couple s’installe à Gouzon et y ouvre une boutique de sabots et chaussures. Ils passeront toute leur vie dans cette localité. Il reçoit la croix de guerre en 1921 et la légion d’honneur en 1946. (Décès d’Emile le 19 novembre 1961, d’une infection relative à son ancienne blessure de guerre, et d’Amélie, le 18 mai 1981.)

Le témoignage est constitué par la correspondance du couple (lettres, souvent longues, surtout de sa part à elle et cartes postales), dont la conservation de part et d’autre est exceptionnelle. S’y ajoute une centaine de lettres reçues d’autres personnes (famille, camarades d’Émile…), pour un total de 1385 pièces. L’auteur de la notice est dépositaire du fonds, reçu fortuitement de la famille, qui sera remis aux archives départementales de la Creuse. Une publication partielle de la correspondance est prévue aux éditions Maïades (19).

Dès les premiers jours Émile et Amélie s’écrivent à un rythme très soutenu, quasi quotidien et leurs lettres (surtout celles d’Amélie) sont longues et fournies. Cette correspondance est presque entièrement préservée et s’avère d’une richesse et d’un intérêt hors du commun.

Le couple possède un niveau scolaire équivalent au certificat d’études et développe une forme d’écrit qui s’appuie sur des formes standards de la correspondance amoureuse et familiale pour s’en affranchir entièrement à travers la production d’une langue écrite décomplexée, sans rature ni remord, visant l’oralité, recherchant un substitut écrit à la conversation de vive voix. L’influence du parler marchois, que l’un et l’autre pratiquaient, s’y fait fortement entendre, dans le lexique, mais aussi la syntaxe. Émile, de son côté, initie Amélie à l’argot des tranchées : « Le pinard ses [= c’est] le vin »… Par la magie de cette fiction d’oralité la correspondance est un espace et temps de relations intimes. Au delà de formules amoureuses que l’on pourrait trouver convenues (mais l’intensification par l’oralité et la variation brisent la convention), la correspondance est toute vouée à célébrer un bonheur conjugal entrevu dans « le doux nid d’amour » de Parsac (leur boutique de sabotier en location), un bonheur sans cesse appelé, sans cesse repoussé par la guerre. Le sujet central est sans doute le bébé, puis l’enfant que le père ne peut voir grandir et dont la mère décrit par le menu et avec une grande délicatesse les attitudes et les progrès. Mais la sexualité, le désir amoureux, sont aussi présents, appréhendés sous le voile des formules amoureuses mais aussi sur le mode « dire des bêtise » (faire des allusions sexuelles). Les époux se racontent également certains de leurs rêves, où s’éprouvent le désir du corps et l’attente du retour, mais aussi la hantise de la mort suspendue. Ils adoptent également un rituel spécifique dans la pratique à deux de la ménomancie : divination à partir du jour et de la date de survenue des règles.

L’intimité implique la mise en forme d’un pacte de véracité, qui dans la situation exceptionnelle de la guerre est extrêmement difficile, et en fait impossible à tenir pour Émile, qui cherche d’abord à rassurer sa femme et les siens. Il insiste ainsi pour souligner que, bien que les obus sifflent sur sa tête, sa main, comme peut constater sa destinataire « ne tremble pas ». Aussi, comme beaucoup d’autres, se concentre-t-il sur les scènes de repos, qu’il ne cherche nullement à enjoliver : prise exagérée d’alcool, jeux de cartes incessants, désœuvrement déprimant… Le récit est ainsi entièrement pris dans la tension entre la répétition incessante de « je vais très bien », « je ne porte pas peine », « je ne me fais pas de souci » et l’horizon noir et sanglant du lendemain. Aussi, ce sont les mots de « cauchemar » et d’« enfer » qui leur servent à tous deux à qualifier la guerre, car l’arrière est aussi plongé dans la déréliction, avec la liste des morts aux combats, des suicides (Amélie ne décrit pas moins de trois suicides de soldats) et des blessés, qui s’allonge de jour en jour. La situation est telle, très vite (fin 14) que l’accord se fait entre la tranchée et l’arrière : « cela ne peut plus durer comme cela », sans pourtant qu’aucune perspective rationnelle de résolution rapide ne se présente ; d’où la recherche de signes prémonitoires et le bon accueil fait aux propos des devins et « prophètes » dans les journaux que lisent l’un et l’autre et qui vaticinent une prompte victoire.

Nonobstant la vie continue et une part non négligeable de la correspondance d’Amélie est dédiée à la geste quotidienne des travaux et des jours à Boussac et Parsac : fête du cochon, moissons à la batteuse, jours de foire, commerce familial, etc. La précision et les talents de narratrice d’Amélie sont impressionnants et son mari, qui sur le front cherche toujours et partout les camarades du pays, se repaît de tous ces « détails », et en redemande. De même la chronique des mœurs de Boussac constitue un point fort des échanges, des histoires grivoises et tristes en fait, de femmes volages et de jeunes filles engrossées par des soldats de passage, qui attirent sur elles la réprobation générale, à commencer par celle d’Amélie, qui de son côté, ne rassure jamais trop son Émile sur sa fidélité. Cette chronique « des femmes de Boussac » comme ils disent, fait échapper un instant à la vague morbide qui semble tout emporter sur son passage, Émile trouve tous ces détails scabreux « épatants », mais ils sont aussi pour lui le signe d’une sorte d’effondrement moral produit par la guerre, et il est vrai en tout cas qu’en fait, ces chroniques ramènent invariablement au cœur de la guerre (jeunes veuves, cocus au front, soldats en convalescence logés chez l’habitante…) et en sont aussi la pure expression.

Jean-Pierre Cavaillé, juillet 2024

Bibliographie :

Jean-Pierre Cavaillé, « Une correspondance au quotidien : Amélie et Émile Quentin, 1914-1919 », in Agnès Steuckardt, Corinne Gomila et Chantal Wionet (dir.), Gens ordinaires dans la Grande Guerre Correspondances, récits, témoignages, Maison des Sciences de l’Homme, 2024, p. 89-108.

– « La correspondance de guerre d’un sabotier et d’une couturière en pays marchois : Amélie et Émile Quentin (1914-1919) », Lemouzi, n° 224, 2019-2, p. 88-140.

Gaudy, Georges (1895-1987)

Résumé de l’ouvrage :

Sur la ligne d’un front indéterminé, un simple sergent anonyme, dans un régiment non désigné, se mue en témoin de la vie et d’épisodes de quelques compagnies, aux personnages pittoresques, dont le soldat Baris, venant des « Joyeux » (soldats issus du 5e bataillon de chasseurs d’Afrique). Celui-ci gagne héroïquement ses galons noirs, les deux ficelles de laine qui marquent maintenant son grade de caporal. Hélas, à la suite d’une bagarre déclenchée dans un débit de boissons, un lieutenant, sur la fausse déclaration d’un soldat, entraîne la cassation du grade de Baris. Ces deux derniers disparaissent ensuite dans les tourbillons d’une attaque qui disloque le petit monde décrit par l’auteur, qui retrouve quelques survivants après la guerre.

Commentaires sur l’ouvrage :