Résumé de l’ouvrage :

J’avais dix ans en 1913, slnd, 22 p.

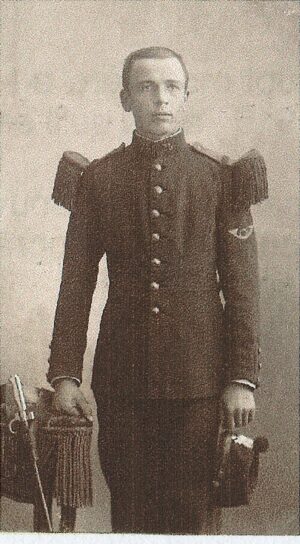

Né en 1903, Camille Baudlot, fils de pâtissier dans la commune de Nurlu, à une dizaine de kilomètres au nord de Péronne dans la Somme, se souvient, à l’aube de ses 80 ans, de son adolescence dans la Grande Guerre. Dès la déclaration, il se rappelle du départ de son père, au 13ème jour de la mobilisation, puis de son retour, 15 jours plus tard, sans qu’il s’explique cette « libération ». Le 17 août, il voit passer des réfugiés belges, bientôt suivis par l’armée française en déroute. Le canon se rapprochant, les parents de Camille mettent ce qu’ils peuvent sur une charrette et prennent eux-aussi la route de l’exil. Hébergé quelques jours chez une lointaine cousine, la famille est « rattrapée » par les Uhlans ; elle rentre alors à Nurlu. Vers le 6 septembre, le village est libéré après la bataille de La Marne mais les Allemands reviennent, manquant de fusiller son père. Et le village de s’enfoncer dans l’occupation. Le 10 octobre, les Allemands embarquent son père comme prisonnier civil ; il ne rentrera dans ses foyers que le 17 janvier 1916. Il se souvent également (page 9) d’un espion français, apparemment déposé par un avion (?), muni de pigeons voyageurs, logé pendant 12 jours chez un voisin, et renseigné par des résistants de sa famille. Il évoque également un trafic de viande. Vers le 25 juillet 1916, « étant la première maison du village » en direction de Péronne (p. 11), la famille est expulsée. Il se souvient encore de la mort en combat aérien du sous-lieutenant Henri Desnos le 24 septembre 1916 – un monument marquant cet évènement est toujours visible au centre de Nurlu. Quatre jours plus tard, les Allemands décident d’évacuer le village. Par Beauvois-en-Cambraisis (où il se souvient avoir fait se première communion, le 13 novembre), puis Caudry, dans le Nord, la famille échoue à Revin dans les Ardennes. Elle se retrouve dans la loge de concierge d’une usine ; elle va y passer le reste de la guerre. À 14 ans, l’adolescent est réquisitionné au travail obligatoire et est affecté comme jardinier, se considérant comme « un peu moins malheureux » (p. 15). En 1918, son père et son frère (âgé de 17 ans), sont à nouveau prisonniers civils. Son père sera gravement blessé et évacué en Allemagne ; il ne rentrera qu’en mars 1919 mais gardera toujours des séquelles de ses blessures mal soignées. Resté seul avec sa mère, les troupes ennemies se retirant de la ville, Camille est évacué à Rocroi, se souvenant d’une des nuits les plus terribles qu’il ait vécue, celle du 10 au 11 novembre 1918. A 9 heures, des Italiens, accompagnés de dragons français, arrivent et annoncent la fin de la guerre. Camille et sa mère restent à Rocroi jusqu’en mars 1919, rejoint par les deux frères puis par leur père. Nurlu étant entièrement rasé, la famille échoue dans un premier temps dans une ferme de Brétigny-sur-Orge, ce jusqu’en 1920, quand ils retournent enfin dans leur village dont ils ne retrouvent l’emplacement de leur maison que par quelques tessons de la vaisselle familiale ! Avec des briques récupérées et grattées, ils reconstruisent une baraque provisoire, puis participent à la renaissance du village, en 1921. Le 13 novembre, il fait son service militaire au 5e régiment de Chasseurs à Cheval avant de fonder enfin lui-même une famille. Il termine son récit par cette affirmation, que le lecteur ne saurait remette en cause : « Tout ce que j’ai raconté est rigoureusement exact » !

Eléments biographiques :

Camille Georges Henri Baudlot est né le 14 août 1903 à Nurlu dans la Somme. Il est le fils d’un pâtissier, décédé le 11 septembre 1926, et de son épouse, mère au foyer. Camille est la cadet de la fratrie, ayant deux frères, Edmond, né en 1895, et Maurice, né en 1900. Il se marie le 21 septembre 1931 et de son union naîtront deux filles. Son épouse, qu’il qualifie de « compagne idéale » (p. 22), décède en 1968. Il est un temps recensé comme gérant, domicilié à Amiens, rue Béranger, en 1936. Il dit avoir fait la Deuxième Guerre mondiale et « un peu de résistance » (p. 22). Il décède le 25 janvier 1994 à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) à l’âge de 90 ans.

Commentaires sur l’ouvrage :

Peu d’erreurs, peut-être chronologiques, sont relevées dans ce petit livret de 22 pages, auto-édité, en forme de rapide autobiographie de guerre d’un adolescent, de 11 à 15 ans, balloté de son village de Nurlu, dans la Somme, aux Ardennes occupées, où toute la famille a été déportée, avant de ne rentrer dans un foyer arasé à reconstruire qu’en 1920. Un récit dense et intéressant malgré sa brièveté et son absence de profondeur, à classer dans les souvenirs de guerre d’adolescent.

Yann Prouillet, 20 avril 2025

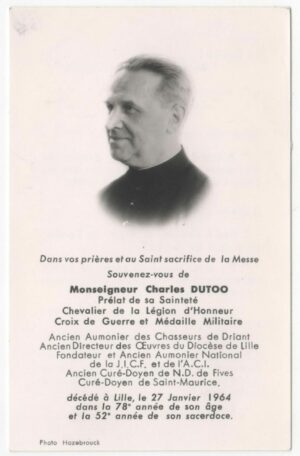

Dutoo, Charles (1886-1964)

Résumé de l’ouvrage :

Les mémoire d’un chef de fanfare, Charles Dutoo, Ets Douriez-Bataille éditeur, 1963, 96 p.

Aumônier du 56e BCP, l’auteur, au début des années 1960 couche sur le papier ses mémoires de guerre et notamment le rôle qu’il accepte du successeur de l’emblématique colonel Driant, mort dans les premiers jours de la bataille de Verdun, le commandant Berteaux, de monter une fanfare régimentaire. Bénéficiant pour ce faire d’un appel de Maurice Barrès dans la presse, 6 000 francs sont collectés, permettant la créant de l’ensemble musical, l’acquisition des partitions et des instruments. Un appel « aux chasseurs ayant des connaissances musicales et la pratique d’un instrument » reçoit la candidature de 50 d’entre eux. La fanfare est ainsi rapidement montée, avec 28 exécutants, majoritairement des gars du Nord et du Pas-de-Calais. La générale se passe à la tête des troupes en traversant Belfort en mai 1916. Dès lors, la formation se produit au gré des mouvements du bataillon, se rodant au camp d’Arches, dans les Vosges, puis sur la Somme en juillet, dans le secteur du fort de Vaux et en Champagne en 1917. La formation accompagne les messes ou les visites d’autorités, distrayant les soldats entre deux attaques. Parallèlement à la vie de son unité sonore, Dutoo relate sa vie particulière d’aumônier-musicien au front. Il raconte le côtoiement étonnant des soldats noirs du Bataillon du Pacifique, dont le roi de l’île de Lifou. Musicien bien entendu, l’auteur explique le fonctionnement de son « unité », son registre, ses archives, bientôt complété par une chorale. L’hiver 1917 se passe en Alsace avant un retour en Champagne à l’été 1918. Il est en Flandre et participe aux derniers combats en Flandre belge à la fin de la guerre lorsque le 15 octobre, à 10 heures du matin, il est blessé à la jambe par un éclat d’obus. C’est sur la place d’Avranches qu’il participe à la joie délirante de la population à l’annonce de l’Armistice. Il vit ces grandes journées en territoire belge, défilant avec la 77e Division avant d’entrer en territoire allemand aux premiers jours de 1919, logeant ses fanfaristes chez des allemands. Il décrit enfin la dissolution du 56e bataillon, réparti dans les 9ème et 18e BCP, lui-même étant versé au 9ème. Le 29 mars 1919, à Mohon, dans les Ardennes, il est démobilisé pour reprendre son service de vicaire à l’église Saint-Etienne de Lille.

Eléments biographiques :

Charles Dutoo nait le 20 avril 1886 à Tourcoing, dans le Nord. Il fait ses études au collège du Sacré-Cœur, où il cultive très tôt sa vocation religieuse. Il entre au Grand séminaire à Cambrai et Saint-Saulve, près de Valenciennes et fait entre temps son service militaire au 8e BCP à Amiens. Il est ordonné prêtre le 7 juillet 1912 et est nommé professeur au collège de Tourcoing. C’est là que la guerre le mobilise au 26e BCP, celui du colonel Driant, dont il devient l’aumônier. Il retrouve à Tourcoing le 4 décembre 1918 sa mère, « que je n’avais pas revue depuis 4 ans ». Après la guerre, il reprend son métier de vicaire pendant 10 années puis devient sous-directeur puis directeur diocésain des Œuvres de Lille pendant les 18 années qui suivent. Il est également Pasteur à Notre-Dame-de-Fives et curé-doyen à Lille Saint-Maurice. Il fonde l’Action civile ouvrière puis l’Action catholique, ayant une action sociale tournée vers les « humbles gouvernantes de presbytère, à ces femmes qui par leur dévouement caché aident le ministère des prêtres pour un salaire souvent modeste » (selon un discours posthume anonyme). Il restera très marqué par la guerre et décède de longue maladie le 27 janvier 1964 à l’âge de 78 ans. Il était chevalier de la Légion d’honneur, et avait également reçu la Croix de guerre et la Médaille militaire.

Commentaires sur l’ouvrage :

Le témoignage de l’aumônier-fanfariste du bataillon des chasseurs de Driant Charles Dutoo est par cette fonction un livre de souvenirs singulier. Même si peu profond dans sa matérialité testimoniale, souvent se raccrochant aux secteurs parcourus, un peu moins précis sur les dates, il permet toutefois de retracer la réalité peu connue d’une fanfare de bataillon au front, activité périphérique le plus souvent dévolue au service de santé, ainsi que son animation musicale dans la guerre. Constituée par la conjonction de la volonté, « le rêve » du colonel Driant et l’appui de Maurice Barrès pour sa constitution, Dutoo n’élude rien de sa création, de son économie, de son fonctionnement, de ses œuvres et autres caractéristiques (comme la création périphérique d’une chorale) en replaçant cette existence dans les différents fronts de sa Grande Guerre, entrant par cette relation dans le champ testimonial. Ceci principalement de 1916 à la dissolution du bataillon (28 février 1919) et sa démobilisation (31 mars 1919). Mais il n’est pas seulement musicien ; sa tache au front est également la gestion des morts et le renseignement des vivants. Il dit à ce sujet : « Les lendemains d’attaque, je recevais toujours une avalanche de lettres. Familles ou amis voulaient apprendre de l’aumônier où, quand et comment leur être cher était tombé. Après avoir trié prudemment ; on comprend pourquoi, toute la correspondance du défunt, je renvoyai aux siens les modestes mais précieux souvenirs, qui alimenteraient sa mémoire, peut-être au cours de plusieurs générations » (page 29). Plusieurs descriptions de cette tâche sont à relever dans l’ouvrage. Dutoo décrit également son côtoiement avec les soldats d’un Bataillon du Pacifique et de son roi.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 30 : Monseigneur de Liobet, évêque de Gap, futur archevêque d’Avignon, atteint par la loi Dalbiez, versé à 42 ans dans une division du 30e corps.

32 : Chasseur mort de froid

33 : Fouille les morts pour restituer objets et documents, rédige des cartes macabres à l’intention des familles

: « Il n’y a avais plus [à Verdun] que des ossements et de la poussière ! Je me disais que le sol de Verdun était réellement fait de la cendre des morts : que la terre entière aussi était faite de tous ceux qui nous avaient précédés, depuis des millénaires, et que l’Eglise avait raison de nous rappeler chaque année que, comme les autres, « nous sommes poussière et nous retournerons en poussière »»

34 : Ramassage des corps éclatés

37 : Nom et paternité de morceaux joués par la Fanfare

40 : Espionnite, affaire des signaux, en fait une chasse aux pigeons

45 : Nécrophores (insectes) empêchant le transport des corps, traînés sur le champ de bataille

: Constitution d’un cimetière, gravage des noms sur des boîtes de conserve, carte des croix

48 : Baptême de l’air proposé aux officiers au repos

52 : Bataillon du Pacifique, nom de roi, difficulté climatique et repos à Saint-Raphaël, utilisation privilégiée du tutoiement, hommes champions du lancer de grenade (fin 55)

65 : Kouglof appelé gouqueloupf

80 : Sur les caves de Reims

84 : Reçoit en don d’un prisonnier allemand un parabellum

86 : Aime son Adrian, « ce cher casque « ennobli », lors de ma démobilisation, d’une visière supplémentaire de cuivre »

92 : Démobilisé, il reçoit « un costume civil gris de douteuse qualité », le costume Abrami.

Yann Prouillet,16 avril 2025

Pannetier, Stéphane-Amédée (pseudonyme André Gervais) (1891-1962)

Résumé de l’ouvrage :

Tu te souviens. Contes de guerre. André Gervais (de son vrai nom Stéphane-Amédée Pannetier), Durassié et Cie, 1958, 253 p.

Après une préface de Maurice Genevoix qui dit, en 1958 : « Nous sommes, tous autant que nous sommes, des survivants anachroniques. (…) C’est notre survie, en somme, qui a été un accident » (page 7), André Gervais, qui fut du 105e RI, livre 17 contes de guerre qui mettent en scènes personnages truculents et cocasses, poilus de carte postale. On lit ainsi :

– un poilu cuisinier qui confond le sel et le sulfate de soude

– un poilu qui cocufie un adjudant

– une scène biblique à Noël 1915

– une autre glorieuse lors d’une action de Stosstruppen sur La Somme (septembre 1916)

– une patrouille angoissante… dans ses propres lignes !

– une vache qui reçoit en cadeau une jambe de bois

– un « embusqué » mort en héros

– un rat cuisiné en rôti

– une rencontre avec le père Brottier

– Clemenceau élevé au rang de saint

– un capitaine héros de légende

– le souvenir « ferroviaire » d’un général Cambronne

– un chien de front recueilli

– l’aspirant Pierrot tué

– l’adjudant Macheboeuf, artisan de tranchée dégradé pour avoir bu le vin de toute une compagnie

– un coup de main victorieux (septembre 1917) avec un aspirant désobéissant

– un couteau de tranchée chargé de souvenirs

Commentaires sur l’ouvrage :

André Gervais, de son vrai nom Stéphane-Amédée Pannetier, est un touche-à-tout, illusionniste, romancier, journaliste, dessinateur, peintre et sculpteur, spécialiste de la Légion, né le 10 août 1891 à Commentry (Allier) et décédé dans cette même commune le 30 avril 1962. Mobilisé le 9 août 1914, il est lieutenant au 105e RI. Blessé pendant la Grande Guerre, il devient journaliste et, traumatisé par le conflit, milite pour la paix. Mobilisé en 1939 avec le grade de capitaine, il est fait prisonnier en 1940. Fervent pétainiste, apologiste de la Légion française des Combattants, il produit une vingtaine d’ouvrages sur des sujets très divers. La succession des tableaux qu’il publie dans son « Tu te souviens » n’a pour intérêt qu’une chute en bon mot ou un effet comique l’emporte sur la réalité historique. Genevoix, bienveillant, en dit toutefois qu’ils émanent d’un témoin. Pourtant peu de choses sont à tirer de cet ouvrage dont même la date de parution, 1958, étonne par son anachronisme. Bien entendu, la vérification des soldats allégués tués dans les récits (François Gavardin (p. 122), le sous-lieutenant Bravy et Méclier (p. 137), l’aspirant Brugias (p. 178), Malochet (p. 249), Besseix, Pagenet ou Lefermier (p. 251)) ne correspondent à aucune réalité rétablie à la consultation de Mémoire des Hommes. C’est finalement la préface de Maurice Genevoix qui apporte un intérêt à cette publication qui ne saurait atteindre le statut de témoignage.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 56 : Mailloche, surnom de la grenade à manche allemande

94 : Animaux consommés au front (rat, hérisson, moineau, couleuvres) et comment ils se cuisinent

103 : Vue du père Brottier

107 : Grenade d’or arborée sur la manche gauche, sous les brisques de front, pour membre du « Peloton de grenadiers d’élite », première appellation des Corps francs

109 : Pêche à la grenade dans la Meuse

123 : Seaux à charbon, appelés valises

126 : Tirer au renard, éviter une corvée ou une tâche

166 : Pastille bleu foncé du 1er bataillon porté aux pointes du col de la capote

207 : Inculcation forcée de l’esprit de corps

221 : Prisonniers allemands soutenant à deux mains leurs culottes aux boutons arrachés

: Frigolins

Yann Prouillet, 16 avril 2025

Gaston, Gras (1896-1961)

Résumé de l’ouvrage :

Douaumont, 24 octobre 1916, Frémont (Verdun), 1929, 159 p.

Gaston Gras, classe 1916, jeune sergent, commandant une escouade de la 4e section de la 3e compagnie du 4e bataillon du régiment d’infanterie coloniale du Maroc (RICM) se souvient, à Toulon, le 3 mars 1928, de l’attaque et de la reprise du fort de Douaumont, le 24 octobre 1916. Son récit de deux semaines haletantes débute à Stainville, le 20 octobre, relate la montée en ligne, la capture du fort, l’état dans lequel il se trouve, reconquis aux Allemands, sa réorganisation, la relève, épique et mortifère, le repos à Verdun et son retour à Stainville, le 3 novembre, auréolé de victoire.

Eléments biographiques :

Gaston, Marius, Joseph, Antoine Gras naît le 28 février 1896 à Toulon (83) de Victor, François, Pierre, Gras et de Marie, Gabrielle, Joséphine, Françoise Funel. Il est marié à Germaine, Paula, Adèle Bergondy et, après la guerre, fait une brillante carrière d’avocat, terminant bâtonnier. Il s’éteint étonnamment à l’opéra de Toulon le 7 janvier 1961. Son épouse décède quant à elle le 26 juin 1975 à l’âge de 75 ans.

Commentaires sur l’ouvrage :

Gaston Gras ouvre son ouvrage sur ces mots : « Ces pages, écrites voici près de trente ans, parues pour la première fois en 1929. (…) j’ai pensé que ces souvenirs – ce témoignage de bonne foi – ne seraient point inopportuns ». L’ouvrage s’ouvre également ensuite sur le RICM, premier Régiment du Monde, qui écrit la page de gloire qui suit, également rappelé dans la préface du lieutenant-colonel, alors capitaine, Dorey.

C’est à Stainville, le 20 octobre 1916, que Gaston Gras, à la tête de sa section, monte dans les camions qui, par Bar-le-Duc, le déposent à la Citadelle de Verdun. Par le Faubourg Pavé, il monte en ligne, sur le Bled. Suivent les pages épiques de l’attaque du Fort de Douaumont, son description après sa reprise à l’ennemi qui l’a occupé depuis le 25 février, et son organisation pour sa conservation. Quelques jours plus tard, l’ordre de relève, la tâche accomplie, arrive ; c’est le retour à Verdun dans une marche vers l’arrière épique et mortifère. Il revient à Verdun, qu’il décrit, au tout début de novembre avant de revenir, en camion, à Stainville, pour que le régiment y reçoive, des mains du Président de la République, la Légion d’Honneur. L’ouvrage se décompose donc ainsi en épisodes : Montée en ligne, en avant !, le Fort, après la conquête, retour… et Stainville encore. Ces deux semaines homériques sont précisément décrites, à quelques rares exceptions, les noms sont indiqués dans un style quasi journalistique, fourmillant de tableaux vivants et de données utiles. L’ouvrage est bien entendu teinté d’hommage, voire un hymne au RICM qui a payé un lourd tribu (rappelé page 19) pour cette reprise au retentissement mondial.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 15 : Peinture des camions

16 : Parachute de fusée utilisé comme foulard

19 : Pertes et captures du RICM à la guerre

20 : Légende des gendarmes pendus à Verdun à des crocs de bouchers

21 : Comment on prononce shrapnels

29 : Caresse hideuse de la boue, son bruit

: Eau sortant de la tranchée dans le champ de bataille de Verdun au « goût indécis de terre grasse et de poudre délayée, de sang peut-être »

: Horreur d’un soulier 28/4 dépassant dans la tranchée

32 : Odeur d’une cagna

42 : Nuit d’avant-combat

43 : Sur les Sénégalais « ce sont des électeurs, mais on voit sur leur poignet, à moitié caché sous les manches, des courroies de cuir brun ; leurs gri-gri, qu’ils serrent fanatiquement »

Martiniquais et le froid

44 : Eclat d’obus terminant sa course dans sa capote (vap 48)

: Humour, bravade factice à la mort imminente

: Belles phrases que quelques minutes avant l’assaut, finalement libératoire

45 : Calepin réclame de Pétrole-Hahn, bloc-note de coopé

48 : Touché par une balle sans force

: Horreur

50 : Service de récupération et délai de retours des sacs

51 : « Cigares gros comme des Zeppelins »

: Prisonniers allemands heureux

55 : Calicots blancs pour signaler la présence aux avions

: Annonce de la prise de Douaumont (vap 58 comment)

57 : Fusées et signalisation

62 : Rôle et difficulté des nettoyeurs

66 : Sur la légende du drapeau, de la prise par le 321

67 : Sergent Belton Chabrol, « flic » à Paris, décisif dans la prise du fort

68 : Problème de l’aiguille de la boussole déviée par le fer du casque et l’acier du révolver

69 : Compagnie 19/2 du Génie, nettoyeuse du fort

: Sergent Salles, un des premiers à pénétrer dans le fort, qui capture le capitaine allemand Prollius, commandant le fort

: Surprise allemande

71 : Etat des allemands : « Ce sont de pauvres loques humaines, qui ont faim, qui ont froid, qui ont peur, et qui portent dans ls portefeuilles grossiers qu’ils nous tendent des photographies de femmes ou d’enfants, comme on aurait trouvé dans nos portefeuilles de faux cuir. Alors je comprends que la Victoire, ce n’est guère que de la Pitié »

72 : Singe en boîte rouge

75 : Pour Dessendié, « on est embusqué toutes les fois qu’on, est pas « à portée de grenade des Boches » »

77 : « Nous avons bu ce soir-là pour la première fois, de cette eau bourbeuse qui stagnait dans les trous de 105 ou de 210. Un affreux relent de terre pourrie, de fumier humain régnait dans nos bouches, mais il fallait calmer la fièvre » (vap 99)

81 : Bilan de la prise de Douaumont : 200 prisonniers et le commandant, pertes : 2 morts et une douzaine de blessés légers

85 : Odeur de l’ennemi, « odeur de rat mouillé qui le caractérise à notre odorat – cette odeur que nous devions exhaler aussi bien que lui après cinq ou six jours de négligence corporelle »

: « Mais Fritz avait le génie de l’installation » et explication

86 : La Chipotte et Charleroi citées comme des lieux de combats de 1914

91 : Couleurs des cartouches des pistolets lance-fusée de signalisation

: Description du contenu de la musette, trophées : bidon allemand et une patte d’épaule

92 : Gros homme surnommé « Crapouillot »

96 : Pêche à la grenade dans la Meuse, qui a détruit une passerelle

: Ode à la toile de tente : « La toile de tente, c’était notre maison volante, c’était notre édredon nocturne, et ce pouvait être aussi notre linceul éternel »

103 : Ravitaillement dans les sacs allemands : « A la guerre on boit ce qu’on peut »

114 : Fiche rouge d’évacuation

: Homme blessé alors qu’il urinait

117 : Boue s’insinuant partout, jusque dans les parties intimes

121 : Sur la miction au front

122 : Lecture du journal au garde à vous

123 : Sa tentative de réveiller deux hommes morts le fait analyser la mort des hommes

132 : Horreur d’un coup direct sur un homme projeté par l’explosion

141 : Son aspect après la bataille

142 : Roulante surnommée le « torpilleur »

143 : Liste des survivants de sa compagnie (vap 148, 100/800 au début de la bataille)

: Photo grotesque de soldats déguisés à Verdun dans l’Illustration

: Vue de Verdun fin octobre 1916

146 : Le sommeil « c’est une sorte de mort accablée qui vous absorbe entièrement »

147 : Coupe sa capote à cause de la boue

155 : Effets changés et hommes tondus

156 : Revue et décoration du RICM par Poincaré, Nivelle, Mangin, Guyot de Salins, colonel Régnier

159 : Assassinat par un officier allemand prisonnier du commandant Nicolay

Yann Prouillet,15 avril 2025

Pierre-Jan (1876 – 1916)

Par la plume et par l’épée

Nicolas Jan

1. Le témoin

Pierre-Jan est le nom d’auteur de Pierre Jan, né en 1876 à Dinan (Côtes d’Armor). Il se destine d’abord à la peinture, puis à l’écriture, mais vit surtout une vie de Bohème à Paris avant de vivre de sa plume comme journaliste. Mobilisé dans l’artillerie territoriale, il demande à passer dans une unité de front en janvier 1916. Affecté au 26e BCP, il est en secteur en Champagne, puis combat à Verdun et dans la Somme à Bouchavesnes. Il y est tué lors d’un assaut le 7 octobre 1916.

2. Le témoignage

Nicolas Jean, arrière-petit-fils de Pierre-Jan, a fait paraître aux éditions Anovi « Par la plume et par l’épée – Pierre-Jan, homme de lettres et caporal au 26e Bataillon de Chasseurs à Pied » (2008, 372 pages). L’ouvrage est surtout une biographie, alimentée par une longue enquête : présentation de la famille de Pierre-Jan, de ses fréquentations littéraires, du monde du journalisme, de sa guerre…. N. Jan s’appuie sur des articles, des essais, des lettres et un court journal de marche qu’a laissé Pierre-Jan, il donne souvent la parole à son aïeul. Nous avons donc ici enchevêtrés une biographie, un témoignage ainsi que le récit de N. Jean sur l’aventure qu’a représenté pour lui la réalisation de ce livre.

3. Analyse

Journalisme Notre témoin fréquente avant-guerre des artistes et des poètes, des brasseries d’avant-garde, et s’il est lié à Ernest Lajeunesse, Paul Brulat ou Francis Carco, il n’arrive pas à produire d’œuvre significative. Stabilisé dans le domaine du journalisme à Nice (« La Grande France, l’écho de l’Esterel, le Petit Niçois), il est en août 1914 rédacteur en chef du « Littoral ». Ces titres conservateurs sont parfois animés par d’anciens antidreyfusards et Pierre-Jan est politiquement conservateur, déjà très germanophobe avant 1914.

Territorial Son titre s’arrête en août et le journaliste est mobilisé au 57e RA à Vincennes : au « groupe territorial » de la 73e batterie, il se morfond à aménager des chemins de fer à voie étroite pour munitions (Camps retranché de Paris).

Romancier Son affectation lui laisse le loisir de la rédaction des « Contes du Poilu », qu’il destine d’abord à son fils Yves, né en 1910. La documentation est trouvée dans de nombreux articles de presse recopiés ou découpés, qui constituent la trame des contes. On peut par exemple citer un extrait du « Père noël et le petit sapin » (p. 158) : « bien entendu, il n’est pas dans mes intentions de visiter à la Noël les demeures de petits Boches, des petits Autrichiens et des petits Bulgares. J’entends les punir en bloc de la conduite horrible de ceux de leurs papas qui font la guerre en sauvages et en voleurs. » L’écriture de ces contes, « sans grand talent » (N. Jan), sera assez rapidement interrompue. Peut-on parler ici de culture de guerre ? Méfiant envers ce concept « fourre-tout » qui ne dit pas grand-chose, je soulignerais ici le fait que la germanophobie est celle d’avant-guerre, exploitée et développée certes, mais cette culture de guerre, c’est la culture d’avant-guerre, c’est la même…

Lettres, courrier N. Jan présente toute une série de lettres de son aïeul, dont sa demande d’affectation au front, à 39 ans en janvier 1916, dans l’infanterie et de préférence les chasseurs à pied. Une lettre d’amis niçois, à qui il annonce sa décision, montre que la femme de celui-ci n’est pas au courant de cette démarche (p. 170) « tu peux compter sur notre discrétion auprès de ta femme. » Si son ami le félicite, sa femme n’est pas de son avis : « Je trouve que lorsqu’on a une femme aussi charmante que la vôtre et que l’on est père de famille, on doit se sacrifier aux siens. Je ne vous en admire pas moins. »

Incorporé au 26e BCP, après un temps assez court d’entraînement, il se retrouve en ligne en Champagne en avril 1916 ; on a à cet occasion une lettre « d’ambiance », que Pierre-jan adresse à un ami, qui la fait publier dans le périodique « L’Espagne » (25 avril 1916, titre « Une lettre du front »). La tonalité ne se différencie guère de celle des quotidiens de l’époque, on peut lire par exemple : « Ces hommes n’attendent que le moment de foncer en avant, d’entreprendre la guerre en rase campagne dont ils rêvent. », ou quand il évoque un éclat d’obus « Un seul morceau de fonte, épais et mal taillé, le drôle ! a fait le geste de me gifler au passage » sans oublier « notre brave petit 75 ». Pierre-Jan n’est pas seul comme littérateur au 26e BCP de Vincennes, N. Jan y signale André Salmon, Henri Massis ou Louis Thomas (qui signe Capitaine Z.) ; il a eu la bonne idée d’aller voir ce que Norton Cru disait de la fiabilité des journalistes faisant l’expérience du front (ici pour A. Salmon) : « les élucubrations de ces journalistes en uniforme ne valaient guère mieux que celles des [journalistes] civils. (…) .

Carnets de guerre Pierre-Jan a commencé à tenir un carnet de route dès son départ de Vincennes, mais hélas il n’en reste que quelques extraits (tranchées de Champagne, et engagement à Verdun). Il décrit sa situation en secteur, une attaque boche vers Navarin, l’arrivée d’un prisonnier (p. 206) « Une tête massive, taillée à coup de serpe, un menton qui avance en galoche. (…). On le croirait surgi d’une de ces pages du Simplicissimus où les caricaturistes boches ont toujours si bien réussi à faire des portraits ressemblants et vrais des soldats du Kaiser. Que peut-il se passer dans l’âme de ce grand diable au faciès bestial ? (…) » Ici aussi son style de diariste reste marqué par son écriture journalistique. Les notes de Verdun (fin juin – début juillet 1916) montrent d’après N. Jan un progrès vers la vérité (p. 224) «C’est quand il ne songe plus à faire du journalisme que son récit se fait bien plus réaliste ! » À la lecture, c’est aussi mon avis, avec une bonne description de la recherche d’une mitrailleuse disparue à Tavannes ou d’un secteur sous le feu vers Vaux-Chapitre le lendemain 25 juin 1916. C’est le 7 octobre 1916, dans le secteur de Bouchavesnes (ferme du Bois Labé), que Pierre-Jan est tué d’une balle dans la tête ; avec son camarade Jean Lafaurie, tué en même temps, ils suivaient la première vague d’assaut, et tentaient de mettre en batterie leur mitrailleuse.

L’enquête L’auteur Nicolas Jan donne à la fin du livre toute une série d’informations sur sa recherche ; il évoque les impasses de l’enquête, les rencontres fructueuses (François Caradec le conseille sur le monde littéraire), il visite beaucoup d’archives, fait le pèlerinage du Père Lachaise, puis de Bouchavesnes. Il raconte aussi un événement dramatique survenu dans le petit Musée des Chasseurs, qui se trouve au Fort de Vincennes, juste à côté des archives militaires : il y rencontre le colonel Puel de Lobel, conservateur, pour discuter de Pierre-Jan et d’une publication dans la revue le « Cor de Chasse », mais son interlocuteur, âgé et visiblement malade, se lève, s’effondre et décède sur place (p. 340). Certes ce conservateur est« mort dans son musée » mais après ce drame, notre enquêteur « rentre penaud, le moral au plus bas, mes documents sous le bras, dans un RER glauque… » C’est une singulière anecdote où passé et présent, vieillesse et jeunesse, témoignage oral et interruption brutale de la transmission se télescopent… Notre enquêteur en vient à poser la question : « Le récit de la vie de Pierre-Jan, personnage secondaire de ce Paris artistique et littéraire de la Belle-Époque, méritait-il qu’on y consacre autre chose que quelques lignes dans des revues spécialisées ? Peut-être l’implication familiale était-elle trop forte. » Par sa démarche, il en vient ainsi à séparer expérimentalement, lui le non-spécialiste, l’Histoire de la Mémoire. Il insiste aussi sur l’amélioration de la qualité du témoignage tardif de Pierre-jan, confronté à la réalité des combats, « ces instantanés pris dans le feu de l’action, quand il ne pense pas à faire du journalisme et laisse de côté le bourrage de crâne, sont plus révélateurs de ce qu’il a vécu que sa prose réfléchie et travaillée d’avant l’action ! »

C’est donc cette double aventure qui fait l’originalité de cet ouvrage, avec le monde vu par un journaliste patriote et cocardier, qui veut aller au bout de ses valeurs et qui finit par en mourir, alors qu’il pouvait l’éviter, et la longue enquête de son descendant, mêlant sentiments subjectifs et mémoriels à une démarche d’abord très déterministe, puis, la réalité se dessinant, de plus en plus objective et historique. La femme de Pierre-Jan s’est remariée en 1922, et son fils Yves, le grand-père de Nicolas, est toujours resté secret sur son père, qui les avait quittés pour faire son devoir ; c’est aussi un livre sur l’impossibilité de renouer avec les disparus, sur le temps qui s’enfuit, sur la mélancolie…

Vincent Suard, février 2025

Guilleux, Olivier (1891 – 1940)

1914 – 1918 La grande guerre d’Olivier Guilleux

1. Le témoin

Olivier Guilleux, né à Vouhé (Deux-Sèvres), est instituteur et sous-lieutenant de réserve au moment de la mobilisation. Il rejoint le 115e RI (Mamers), embarque pour la Bataille des frontières et près le combat de Virton, il marche en retraite jusqu’au 2 septembre, date à laquelle le 115 est transporté au Bourget. Après la Marne, il est blessé près de Noyon et fait prisonnier le 18 septembre. Restant en captivité jusqu’en juillet 1918, il aura fait une tentative d’évasion en mars 1918. Bénéficiant de l’accord sur les officiers prisonniers, il est interné en Suisse, puis il revient en France dès novembre. Reprenant ensuite sa carrière d’instituteur, il est directeur d’école primaire lorsqu’il décède prématurément en 1940.

2. Le témoignage

Les écrits de guerre d’Olivier Guilleux ont été édités en 2003, avec une introduction fouillée d’Éric Kocher-Marboeuf (Université de Poitiers, entretien par mail, mai 2024), chez Geste édition (300 pages). Le corpus est triple, avec d’abord les carnets du sous-lieutenant d’août 1914 jusqu’au 18 septembre ; ce document, rédigé sur le vif et sauvegardé (il avait été confié à un homme qui a réussi à éviter la capture), a été repris avec une rédaction soignée après la guerre, mais sans modification sur le fond. La partie centrale est constituée par la correspondance du prisonnier avec sa famille, pendant la durée de la guerre ; enfin un récit de son évasion rédigé a posteriori forme la troisième partie. Il existe par ailleurs un fonds Olivier Guilleux aux AD des Deux-Sèvres (79).

3. Analyse

A. Carnet de campagne (août – septembre 1914)

Les deux temps forts des carnets sont le combat d’Ethe (Virton) le 22 août et le récit du combat qui voit sa capture dans l’Oise, lors de l’arrêt du repli allemand après la bataille de la Marne. Il écrit le 22 août (p. 45, avec autorisation de citation de Geneviève Gaillard, petite-fille d’O. Guilleux, mai 2024) : « Nous avons reçu le baptême du feu. Et, dans quelles conditions ! Pendant quatorze heures, le 115e, après avoir attaqué, contre-attaqué, s’est cramponné aux mamelons situés au nord-est de Virton et à la lisière de la ville sous un feu d’enfer de l’artillerie et de l’infanterie prussienne. Voilà ce que j’ai vu. (…)» Il décrit l’impuissance sous le feu, car l’ennemi n’est pas visible, mais aussi sa résistance énergique, avec l’épisode d’une panique de deux sections sans officier « débouchant de la vallée sur la route », criant « ils sont là, ils viennent » (p. 48). Un capitaine, un peu en arrière et en surplomb lui crie : « Guilleux, Guilleux, quelle déroute, arrêtez-les !» Notre auteur tire son revolver et se place devant les fuyards : « Le premier qui essaie de se sauver, je lui brûle la cervelle.» Il explique n’avoir jamais éprouvé une pareille émotion, et qu’il aurait tiré si un soldat avait passé outre, car c’était tout le groupe qui partait, et « avec le groupe, ma section. ». L’auteur décrit ensuite une longue retraite qui les amène à Dun-sur-Meuse, et réfléchissant aux opérations, il estime que l’état-major [de la DI ?] a failli, s’engageant trop vite et sans prendre de précautions. Quelques jours plus tard, il évoque l’assassinat des civils d’Ethe (plus de 200 morts) qui a suivi leur passage (p. 58) «(…) les Allemands firent un massacre de la population civile sous prétexte que des francs-tireurs avaient tiré sur des soldats allemands. Mais le commandement veut surtout, par des exemples, frapper de terreur les habitants et les empêcher de réagir. C’est dans leur méthode. » Transféré en train vers Paris le 2 septembre, le 115e RI se dirige sur la Marne par Meaux, mais n’est pas engagé au début de la bataille. L’attitude des hommes envers les trophées allemands est devenue blasée (p. 77, 11 septembre) « Maintenant, ils se soucient peu de se surcharger. Ils passent, s’arrêtent, examinent, manient tous ces objets, puis, neuf fois sur dix les laissent sur place. » Dans l’Oise, à partir du 14, la résistance allemande est plus conséquente, et O. Suilleux rapporte les récits des habitants rencontrés, décrivant la brutalité des envahisseurs (pillage, incendie, viols, assassinats de suspects). Le combat local qui mène à sa capture est raconté de manière très précise, et le caractère haletant du récit est probablement lié au fait qu’il revit ces scènes, au moment où il remet au propre ses notes après-guerre. Touché aux jambes par des éclats lors d’une reconnaissance offensive, il lui faut attendre les Allemands, immobilisé dans une ferme. Il est ensuite soigné à l’hôpital de Noyon, par des infirmières françaises sous la direction de médecins allemands. Dix jours plus tard, il est transporté en Allemagne à Magdebourg, d’abord au Lazaret puis au camp de prisonniers.

B. Correspondance du prisonnier

La correspondance d’Olivier Guilleux doit se lire en tenant compte d’un double filtre : d’abord celui d’une autocensure, d’un contrôle de ses sentiments : il veut rassurer sa famille, montrer que le moral tient ; c’est probablement vrai, car c’est un homme dynamique, qui récupère rapidement de sa blessure et s’investit beaucoup dans les activités sportives du camp, mais l’absence de mention de cafard ne signifie pas qu’il n’en éprouve pas. Par ailleurs, les lettres sont lues par un censeur, et les informations qui peuvent passer sont limitées : temps qu’il fait, activités, compte-rendu des colis reçus ou en attente, etc… Ces deux prismes finissent par produire une ambiance assez lénifiante un peu trompeuse: la tentative d’évasion, par exemple, ne cadre pas avec l’ambiance somme toute supportable évoquée dans les courriers.

Dans ses lettres, O. Guilleux évoque souvent ses activités multiples, il décrit un programme chargé en août 1915 (p. 135) « Je suis arrivé, non sans effort, à me créer une vie active. Je tue le temps à force de travail.» Il ne se plaint pas de ses conditions de captivité –le pourrait-il ? –, et le sort des officiers prisonniers, non astreints au travail, n’est pas celui des hommes du rang ; ainsi par exemple, du printemps à Halle (mars 1916, p. 144) : « Le soleil est de jour en jour de plus en plus chaud. (…). Chaque officier achète son petit pot de fleurs. Ici, on vend surtout des jonquilles. » « Positiver » devient de plus difficile avec le temps, et on lit la lassitude entre les lignes : (p. 166 Hann-Münden, mars 1917) « Je me suis remis au russe avec courage. Je vais pouvoir arriver assez vite à quelques résultats. Je ne néglige pas l’anglais, non plus. Malgré tout, après presque trois ans de captivité, l’esprit manque un peu de fraîcheur et le rendement ne correspond pas toujours au travail. Mais ceci est secondaire. L’essentiel n’est-il pas d’éviter le « gâtisme » sous toutes ses formes. » Le seul moment repéré dans la correspondance où on peut considérer qu’il trompe la censure est celui des vœux anticipés pour l’année 1917 (p. 152) « Mais il est d’autres vœux que j’aurais tant aimé vous formuler sur le front à côté des camarades. D’ici je ne peux y faire qu’une discrète allusion. Mais vous me comprenez. » (…) « C’est cette conviction qui nous rend supportable une aussi longue captivité. »

Correspondance de la famille

Ses parents et ses sœurs lui racontent les travaux des champs, l’évolution du jardin, les progrès académiques des deux sœurs qui sont élèves institutrices. Ici un extrait affectueux montre le soin que l’on a de reconstituer l’ambiance familiale malgré l’éloignement (p. 120) :

« Vouhé, le 16 février 1915 Cher petit frère

Nous venons de dîner, je m’empresse de t’écrire. Je voudrais t’envoyer une bonne longue lettre qui te ferait bien plaisir. Papa, un peu enrhumé, est dans un fauteuil, Champagne sur les genoux ; grand-père se chauffe, maman, près de la lampe, tricote (…) »

Sur des photographies de prisonniers français en 1918, certains uniformes semblent encore en bon état après quelques années de détention : une mention – pour les officiers – apporte ici un éclairage intéressant (août 1915, p. 130) « Nous irons à Parthenay te commander une culotte et une vareuse chez le tailleur du régiment. Aussitôt que ce sera fait nous te l’expédierons avec ta capote. » Dans l’Allemagne affamée de 1917, il est aussi difficile de survivre avec l’ordinaire du camp, et nous avons deux descriptions très utiles de colis, d’abord de la part de sa sœur Claire (août, p. 186) :

« demain, maman te fera un colis de pommes de terre ; dans celui de jeudi, il y avait : pain, beurre, lard, tapioca, végétaline, riz, prunes, sucre. »

Puis, de la part de l’auteur, un récapitulatif de ses demandes (novembre, p. 202) :

« (…) envoyez-moi un colis par semaine composé comme suit : pain, beurre, une boîte de corned-beef, une boîte de conserves faites à la maison, chocolat, riz, café ou thé ou cacao. En plus, une fois par mois envoyez-moi un colis contenant des légumes secs. Envoyez-moi également chaque mois deux colis de pommes de terre (dans le premier, vous mettrez une boîte de végétaline, dans le second, une bouteille d’huile). (…).

C. L’évasion

La narration, rédigée après la guerre, indique que la proximité de la frontière hollandaise (une semaine de marche) [de Ströhen, 250 km., une proximité toute relative], la découverte d’un uniforme allemand dans une cache aménagée dans une cloison par des Anglais depuis transférés, et la perspective d’une vie « s’annonçant rude, triste, misérable » l’ont décidé à sauter le pas. Il se cache dans un cellier à charbon à 50 mètres du camp, puis décrit une errance d’une semaine, rapidement épuisante malgré son entraînement physique, à cause du manque de vivres, de sommeil (il se cache le jour dans des bosquets chétifs) et surtout de la perte d’orientation, car il n’a pas de carte. (p. 254) « J’avais perdu toute direction et m’en remettais au hasard. ». Il est à bout que lorsqu’un garde barrière l’interpelle le 7e jour, et il n’a plus la force de fuir. Ramené au camp, estimant bien s’en tirer en n’étant pas passé à tabac, il est condamné à 4 mois de cachot. Il est tellement épuisé au début qu’il ne s’aperçoit pas des rigueurs de sa détention, mais rapidement l’interdiction des colis se fait ressentir (p. 269) « À ce régime, je ne pourrais tenir longtemps. » Cette mention est instructive, notamment sur le sort des camarades sans colis, ou des Russes, Serbes ou Roumains…. La corruption d’une sentinelle allemande par un camarade améliore son ordinaire mais c’est surtout grâce à la visite du Consul d’Espagne, qui à l’occasion d’un passage au camp, vient écouter ses doléances au cachot, qu’il ne fait « que » deux mois d’isolement. Il bénéficie ensuite de l’accord de transfèrement pour internement en Suisse en franchissant la frontière en juillet 1918. Le 1er novembre, il écrit de Genève qu’il est inscrit à l’université et qu’il a établi un beau programme, mais (p. 287) « Je ne crois pas pouvoir le remplir car mon internement en Suisse ne saurait se prolonger. (…) La grippe sévit en Suisse avec rage. Les cas mortels sont assez nombreux. Le mieux est de ne pas y penser. »

Donc un document intéressant sur le combat de 1914, ainsi que sur le vécu de la détention d’un officier capturé très tôt, mais avec un caractère un peu irénique, comme on l’a vu, à lire avec les clés nécessaires pour appréhender la réalité vécue. C’est une bonne référence aussi sur ce que peut être concrètement un processus d’évasion (voir aussi Charles de Gaulle, Jacques Rivière ou Roland Garros…), thème assez populaire entre les deux guerres, la création de la médaille des évadés datant de 1926.

Vincent Suard, décembre 2024

Lemaire, Maurice (1895-1979)

Bernard, Hubert, Maurice Lemaire, Saint-Dié-des-Vosges, Imprimeries Loos Saint-Dié, 1978, 217 p.

Résumé de l’ouvrage :

Maurice Henri Lemaire est né le 25 mai 1895 à Martimprey, hameau de Gerbépal dans les Vosges, d’un père instituteur, patriote. Il entre en 1906 au collège de Saint-Dié, où il obtient un prix d’excellence (en 5e), puis le prix d’honneur de la ville de Saint-Dié, ce qui lui vaudra un retour à la maison en taxi automobile ! Il entre ensuite en 1912 au lycée Henri Poincaré de Nancy et à son sortir, il enseigne quelques semaines au collège de Bruyères. Le 1er décembre 1914, de s’engager pour la durée de la guerre dans l’artillerie. Le bureau de recrutement d’Epinal l’expédie comme canonnier-conducteur de 2e classe au 3e RAL (Rimailho) à Joigny. Il suit rapidement les cours d’officier de réserve puis, examen réussi, il est dirigé sur l’école d’artillerie de Fontainebleau. Il en sort aspirant le 21 mai 1915 et intègre le 5e RAL de Valence. Il arrive au front à Sainte-Menehould et est affecté à la 2e batterie du 3e groupe dans la forêt d’Argonne, à l’arrière du front des Islettes, dans le secteur de La Harazée. Il y exerce la fonction d’officier observateur-régleur-orienteur. En septembre 1915, il prend position aux abords de Souain, dans la Champagne pouilleuse où il change d’affection, désigné comme officier de liaison à la 11e batterie du 107e RAL. Il dit : « Je faisais à cheval les liaisons entre le commandement et les batteries de notre groupe. On prépara pendant plusieurs semaines une tentative de percée du front. Chacun se défilait car l’attaque devait se faire par surprise… » (p. 17). Comme tant d’autre, l’attaque échoue et son régiment se transporte à Verdun. Il participe à l’offensive à la bataille de 1916 ; s’inscrit dans le dispositif de protection des tranchées devant le fort de Douaumont dans le secteur des forts de Souville puis de Tavannes où il y subit les gaz. Soucieux de la protection de ses servants, il construit des abris susceptibles de résister aux 150 ennemis devant lequel il allume des petits feux afin de réaliser une surpression destinée à lutter contre la pénétration des gaz. Maurice Lemaire passe ainsi toute la bataille avec « la charge d’user à Verdun toutes les pièces résiduelles de Rimailho de l’artillerie française » (p. 22). En 1917, il revient Champagne, où sa batterie cantonne dans le village de Cormicy, « un tas de ruines » (p. 22). Il poursuit sa fonction d’observateur, utilisant pour se faire la haute cheminée de briques de l’usine Holden à la lisière nord de Reims qui culmine à 80 mètres de hauteur. Le duel des deux artilleries est d’abord un duel logistique de ravitaillement de ses batteries de 155 Schneider. Or la cadence, qui aurait dû atteindre 600 coups par batterie et par jour n’en atteignait que 200. Sa batterie est bientôt déplacée dans l’Aisne, à proximité de Crouy puis elle revient sur le front de Verdun, rive droite, au sud des carrières d’Haudromont. Du 20 au 25 août 1917, il participe à l’offensive qui permet la reprise de la cote 304, du Mort-Homme, de Samogneux, de la cote 344 et de Beaumont, occasionnant la capture de 10 000 prisonniers. En octobre, il est à nouveau sur l’Aisne et le 1er décembre, après un retour en formation à l’école de Fontainebleau, il en sort fin février 1918 comme lieutenant commandant de batterie. Il reprend sa place au front comme officier-orienteur le premier avril. Il reçoit de plein fouet, entre Coucy-le-Château et Reims, l’offensive Ludendorff, qu’il contribue à parvenir à arrêter sur la Vesle. Le 15 juillet, la 11e batterie Lemaire, dans l’armée Mangin, est dans la forêt de Villers-Cotterêts, où l’attaque allemande tombe dans le vide et une 2e ligne intacte. Ses canons font partie d’un front de 50 kilomètres dont les bouches se déclenchent, repoussant l’ennemi. Dès lors, la guerre change quelque peu de visage. Le groupe d’artillerie de Maurice Lemaire, devenu le 7e groupe du 107e, est envoyé dans le Nord avec les troupes placées sous le commandement du roi de Belgique Albert 1er. Lentement, la résistance allemande flanche, c’est l’hallali et les français avancent. Le 7 novembre au soir, à Oycke, en Belgique, un 210 tombe à côté de la baraque où Maurice Lemaire a prise place ; il a le pied touché par un éclat d’obus. Opéré, il est dirigé sur Le Havre. Il dit : « La guerre était finie sans crier gare et mon groupe d’artillerie devait déjà avancer vers l’est, en rote pour l’Allemagne, alors que moi, je restais là cloué, immobile et sans gloire » (p. 26). A peine remis, il quitte l’hôpital, et parvient à rejoindre Liège où il tient à défiler victorieux, le pied bandé, broché, juché sur un cheval. En février 1919, alors qu’il est à Jülich, en occupation en Rhénanie du Nord, sur la rive gauche du Rhin, il apprend que les anciens candidats de 1914 à Polytechnique conservent en 1919 les mêmes droits pour se représenter. Il postule et entre au centre de préparation de Strasbourg alors que deux promotions se mettent en place, l’une, comprenant des élèves de 18 et 19 ans, et l’autre, spéciale, réservée à tous ceux qui avaient fait la guerre. Il en ressort 70ème sur 404 le 1er septembre 1921. Le 15 suivant, il donne sa démission d’officier de l’armée active, persuadé qu’il a participé à la « Der des ders », et le 1er octobre, il entre au service de la voie du Chemin de fer du Nord. Il entame ainsi qu’une carrière dans cette voie, puis une carrière politique toutes deux mémorables, ayant une fonction prépondérante dans l’organisation du Chemin de fer français dans les terribles journées de mai et juin 1940, résolvant la « crise » des trains bloqués en gares ; il est même à ce titre nommé « général-cheminot ». Maurice Lemaire meurt le 20 janvier 1979 à Paris ; il repose au cimetière de Provenchères-et-Colroy (Vosges).

Commentaires sur l’ouvrage :

Hubert Bernard, journaliste très impliqué dans la vie associative vosgienne, signe avec cet ouvrage une complète et définitive biographie sur ce grand vosgien, technicien et homme politique, officier de la Grande Guerre et ayant eu un rôle profond dans la seconde, notamment dans les Chemins de fer. Son action comme artilleur sur les fronts les plus violents n’est pas omise et fut dense et intense ; dès lors il est à regretter l’absence apparente de carnet de guerre ; donnée non confirmée toutefois malgré l’ajout, dans cette biographie, de passages issus d’un témoignage personnels, possiblement dû à un interview de Maurice Lemaire par l’auteur. Page 16 par exemple, il relate son arrivée au front et son acceptation par les artilleurs présents comme au sein d’une petite famille. Dès lors, la partie biographique, contenant apparemment des souvenirs, du la Grande Guerre comporte 13 pages (p. 15 à 27). L’ouvrage, notamment pour l’enfance de Lemaire, vaut également pour la restitution anthropologique des Vosges d’avant 1914. L’ouvrage est agrémenté d’un opportune chronologie qui retrace notamment grades, fonctions et affectations au cours du conflit ainsi qu’un liste impressionnantes de médailles et de distinctions des deux guerres.

Eléments utiles dans l’ouvrage :

Page 5 : « Les paysans étaient parfois misérables, mais ils ne le savaient pas. La terre était plus ingrate que la forêt ou le tissage »

7 : Le 18 juin 1898, Henri Lemaire, père de Maurice Lemaire, recueille les derniers soupirs de Victor Félicien Fonck, père de René Fonck, voiturier écrasé par son charriot

: Rigaulisse, bâton de réglisse

8 : Plombage des vélos lors du passage des cols

: « Ravages » occasionnés dans les garde-robes par le jeu des boutons !

9 : Saint-Dié à Saint-Jean-d’Ormont en taxi automobile pour fête un événement !

11 : Août 1914, il a 19 ans et la famille ne peut revenir à Saint-Jean-d’Ormont, ses parents sont évacués à Laval-sur-Vologne

14 : Vierge de Pitié de Colroy-la-Grande érigée par la mère de Maurice

: Saute en marche du train à St-Dié

20 : Premiers obus à gaz, bruit, effet, odeur

21 : Fait du feu devant les entrées d’abris pour créer une surpression contre les gaz

: Masques au chevaux

: Spectacle de la guerre

21 : il s’amuse à compter les éclairs des canons français tirant sur la rive droite de la Meuse

22 : Consommation utile des 155 Schneider

27 : Vue de l’ambiance en Allemagne, accueil poli, presque correct de la population et correction mutuelle

75 : Il encontre un maréchal Pétain anglophobe

Yann Prouillet, novembre 2024

Hanin, Charles (1895–1964)

Souvenirs d’un officier de zouaves 1915 – 1918

1. Le témoin

Charles Hanin est né en 1895 à Hussein-Dey près d’Alger, dans une famille de la bourgeoisie locale. Classe 1915, il est mobilisé en décembre 1914 et participe avec le 2e Régt. de marche d’Afrique à l’opération des Dardanelles ; il est blessé en juin 1915 à Gallipoli. Aspirant au 3e Zouave en 1916, il combat à Verdun, et y participe à l’attaque de décembre 1916. Passé sous-lieutenant en 1917, il assiste à l’offensive du Chemin des Dames. Son unité va ensuite aider les Anglais en mars 1918, et il est blessé (obus à l’ypérite) en mai. Rentré au corps début septembre 1918, il est ré-hospitalisé après l’armistice à cause des séquelles de son gazage. Revenu à la vie civile, il mènera une carrière d’administrateur des colonies. Il décède en 1964.

2. Le témoignage

Les « Souvenirs d’un officier de zouaves 1915 – 1918 » (270 pages) ont été publiés en 2014 chez Bernard Giovanangeli Éditeur, avec une introduction documentée d’Henri Ortholan. Ce récit a été composé immédiatement après le conflit (déc. 1918), et H. Ortholan souligne « l’intérêt que représente ce témoignage que le temps n’a pu altérer ou déformer.» Dans un court propos d’introduction, Charles Hanin dit avoir repris ses carnets, sans changements sur le fond, mais avec une rédaction entièrement nouvelle.

3. Analyse

Oublier l’Iliade

Sur le navire qui l’emmène aux Dardanelles, l’auteur insiste sur sa connaissance livresque de l’Orient, d’Homère à Pierre Loti, et dans le voyage il retrouve les vieux souvenirs de l’âge classique, « le sens profond de l’Hellade » : il est moqué en cela par un camarade. Il découvre peu à peu la réalité (p. 25) «Tristesse poignante des emprises militaires, tout est poussiéreux, lamentable, pollué. Des zouaves hirsutes, sales, les yeux caves, agrandis déjà par la vie dure et les privations (…). » Il met ainsi, dit-il, un certain temps à comprendre « l’étendue de sa chimère ». La description des campements puis des combats en ligne donne une impression d’étouffement ; la place est comptée, et la description des combats, au milieu des hurlements, des tirs et des explosions (p. 38) est froidement réaliste : « On a l’impression de se trouver dans un asile de fous. » Il est rapidement blessé (21 juin 1915), est transbordé sur le Ceylan, navire hôpital, où seuls les blessés les plus graves ont droit à des couchettes. La nourriture est mauvaise, et C. Hanin évoque les barques grecques qui proposent fruits et sucreries, alors que lui n’a comme argent qu’un des louis d’or de sa ceinture de flanelle (p. 46) « les yeux du Grec dans sa barque luisent de convoitise : Oh, oh ! dit-il, uné Napoléoné ! et il me sourit largement. » Le blessé est transporté à Bizerte et après convalescence est réaffecté dans une unité de zouaves à Batna en août 1915.

Aspirant

La description de sa compagnie en novembre 1915 à Batna est cruelle, avec un encadrement allemand ou alcoolique, et du mépris pour les hommes de sa chambrée, représentant (p. 52) « un tiers d’Alsaciens parlant allemand, un tiers de Martiniquais parlant Po-po et d’un tiers de Juifs parlant hébreux. Nous sommes deux Français. » Pour lui, le choix du stage d’aspirant de Joinville s’impose comme seul moyen de « sortir de cette tourbe.» Il réussit la formation d’aspirant au début de 1916 (il passe assez rapidement sur cette formation) et il est de retour au 3e zouave en mai 1916 à Verdun. Mal accueilli, les officiers lui font bien sentir qu’il n’est qu’un sous-officier ; même hostilité de la part des sous-officiers, puis cela s’arrange un peu (p. 61) : « L’adjudant Fauchère et le sergent Fabry me prennent en amitié ; ils ne sont pas de l’active et n’ont pas reçu l’inoculation du virus sous-officier. » À Verdun comme auparavant aux Dardanelles, il constate que le simple fait de sortir son appareil photographique fait changer d’attitude ses supérieurs immédiats, ils deviennent alors beaucoup plus amènes. Notre auteur décrit le général Niessel à plusieurs reprises, c’est une brute, au visage de « dogue hargneux » qui terrorise les officiers, mais pour lui c’est un grand chef. Il raconte aussi une crise de colère de De Bazelaire (général commandant le 7e CA), lors d’une sédition d’un bataillon de zouaves (ivresse collective et refus de remonter sans repos préalable), pour lui sans gravité (p. 66) « il n’y a pas de quoi fouetter un chat : mais on a malheureusement rendu compte» Le général vient agonir des officiers qui ne sont pas concernés (le bataillon incriminé est en ligne) et c’est un incident pénible, « vos ancêtres rougissent dans leur tombe (…) je serai sans pitié et s’il faut vous faire marcher, je mettrai des mitrailleuses derrière vous ! » La narration de Verdun, rive gauche (mai-juin) et rive droite (juillet), est intéressante, notamment avec l’évocation de Froidterre et de Thiaumont (les 4 cheminées). En ligne et sous le bombardement (p. 100), il a dû, lui jeune aspirant, prendre le commandement de la section, et même à un moment, de la compagnie, pour pallier la couardise d’un lieutenant terré dans son abri. Revenu au repos, on lui retire sa section : outré, il demande justice en rédigeant une lettre de plainte au général, enveloppe fermée qui doit passer par la voie hiérarchique, mais dont il refuse de dévoiler le contenu; ennuyé, le colonel Philippe finit par reconnaître le bien-fondé de sa colère et lui rend sa section.

Thème de l’homosexualité

Il est fait plusieurs fois mention d’homosexualité (cinq reprises, surtout au début en Orient) :

p.18 des marins faisant l’apologie de la pédérastie.

p. 19 un sergent qui chantait au Château d’eau est inverti passif.

p. 28 un zouave débraillé, qui passe en roulant les hanches (…) il a eu la médaille militaire pour des talents qui ne sont pas ceux qu’on demande aux soldats.

p. 31 des propositions homosexuelles d’un légionnaire.

p. 145 le capitaine W qui serait venu « des bords de la pédérastie »

Eu égard au tabou qui entoure ce thème, ces passages interrogent. Ce type de mentions, très rares, égale ici le total de ce que j’ai pu rencontrer au cours de plusieurs années de lecture de récits de guerre. Rédigé dans une reprise des notes fin 1918 – début 1919, s’agit-il de la réalité, ou des clichés « orientalistes » attendus, à propos des mœurs supposés des Joyeux et autres troupes coloniales ? Cette répétition pourrait être le signe d’un intérêt particulier de l’auteur, mais celui-ci mentionne aussi des rencontres qui ne le laissent pas indifférent avec des femmes (p. 56 dans un train, p. 216 une occasion non saisie avec une institutrice « j’ai du paraître idiot. », ou encore p. 268, une fermière séduisante) et on sait aussi qu’il s’est marié après la guerre. Il reste que sa façon de décrire le deuil de ses deux camarades tués, Michel Romain et Ismaël Raymond, est faite d’une manière qu’on ne retrouve pas ailleurs. Ainsi M. Romain tué aux Dardanelles : p. 40 « un autre m’affirme qu’il est tombé à ses côtés ; je l’aimais, j’en éprouve un terrible choc. » et p. 48 « ton pauvre corps n’aura même pas de sépulture et ta chair qui fut belle et forte, tes beaux yeux sombres, si tristement profonds sont roulés, pulvérisés dans cette terre chaotique (…) ». À Verdun, son ami Ismaël Raymond a le pressentiment de sa mort prochaine, scène de prémonition assez fréquente, mais ici elle a lieu avec des modalités qui ne le sont pas du tout. Ils dorment dans un petit abri (p. 114, avant l’attaque sur Bezonvaux) « je sens une main saisir la mienne, la serrer avec une sorte de pudeur contenue ; je serrai à mon tour, alors dans l’ombre, je sentis contre mon visage le visage de Raymond, son souffle frôlait mes cheveux et je sentis brusquement ses lèvres et je vis qu’il avait pleuré ; je me relevais stupéfait ; que signifiait cela ? Je l’interrogeais ; il me répondit doucement : « ne bouge pas, demeure contre moi ; il faut que je te parle ; je t’aime, je n’ai que toi ici ; demain je vais mourir. (…) » C. Hanin lui impose de dormir. La prédiction se réalise et l’auteur vient se recueillir devant le corps, pensant (p. 123) aux « purs sentiments nés dans la communauté de notre vie rude ». Dans un dernier item, il décrit p. 239 les hommes qui se baignent nus, mentionnant des corps en « mouvement, signes de ce que la nature a voulu façonner de force virile et harmonieuse mais hélas, pétri dans la fragilité » et on pense immédiatement au style de Montherlant dans les Olympiques. Donc un caractère original, qui n’entraîne aucune certitude, mais qui traduit une sensibilité rarement rencontrée dans ces termes dans les carnets de guerre : il serait intéressant d’avoir ici l’avis d’une historienne ou d’un historien du genre.

Aisne 1917

Au début de 1917, Charles Hanin promu sous-lieutenant devient officier de renseignement, navigue de l’EM du régiment à celui de la DI, et cela lui permet de pittoresques descriptions d’officiers, en général peu laudatives. L’attaque du 16 avril (Mont Spin), est un échec dramatique au 3e zouave et c’est aussi l’occasion d’évoquer les Russes qui combattent à leurs côtés ; l’auteur est très critique, évoquant leur préoccupation dominante pour l’alcool et la danse : « nous comprenons Moukden et Tannenberg (p. 163) ». Il décrit une armée multi-ethnique, avec des hommes qui ne se comprennent pas entre eux, et dangereux car ils n’identifient pas les zouaves. Il reconnaît toutefois leur courage dans un assaut (toujours au Mont Spin) où eux aussi se font massacrer sans résultat.

Lorraine 1917

À l’été, son unité est dans un secteur très calme de Lorraine, et c’est l’occasion d’une description d’une patrouille offensive (Allemands à 800 mètres) dans les hautes herbes (p. 184) ; c’est une progression de « Sioux », alternant planque et reptation pendant des heures ; arrivés derrière les lignes allemandes, ils interceptent la dernière voiture d’un convoi, et ramènent le conducteur ahuri dans leurs lignes. La réécriture soignée des notes est ici payante, nous sommes dans un authentique western. Les Allemands en ont du reste fait autant en hiver : un étang borde et protège le secteur (Étang de Paroy), et ils ont rampé sur la glace revêtus de draps blancs, capturé quelque territoriaux et leur artillerie a cassé la glace pour protéger leur retour. Il évoque ensuite (p. 194) une inspection de Ph. Pétain, les colonels étant interrogés pour savoir s’ils répondent de leur régiment, s’il leur demande de marcher contre un ennemi qui ne serait allemand ; il comprend à cette occasion pourquoi – les mutineries – on les a maintenus dans ce secteur calme de Lorraine (fin août 1917).

1918

L’évocation de la période de 1918 est plus rapide, le moment charnière a lieu le 26 mai, son ordonnance est tué et lui blessé par l’éclatement d’un obus à ypérite dans leur abri, et c’est l’évacuation (Rennes, convalescence en Algérie). Revenu à son unité fin août 1918, il narre les combats de poursuite jusqu’à l’armistice, avec un style plus concis mais toujours aussi acerbe, voire méprisant (p. 256, retour dans son unité) : « Grapinet nous reçoit avec affabilité (…) il sent le Saint-Maxentais à plein nez : il y a en lui un de ces petits fumets sous-officier qui ne trompe pas. » Cette aigreur peut aussi s’expliquer par le fait que l’auteur reste durement touché par les séquelles de sa blessure : sa vie reste menacée en 1919.

Donc des carnets très intéressants, qui montrent l’endurcissement d’un jeune étudiant d’Algérie pétri d’humanités classiques qui, à travers les combats vécus dans une unité de choc, se transforme en un guerrier efficace et cynique, mais gardant encore une profonde considération pour les hommes du rang et un goût intact pour la rédaction littéraire.

Vincent Suard, septembre 2024

Morin, Robert (1889–1977)

Mémoires de guerre 1914 – 1918

1. Le témoin

Originaire d’Argenteuil (Val d’Oise), Robert Morin travaille à partir de treize ans sur les chantiers de l’entreprise de maçonnerie de son grand-père. Classe 1909 et mobilisé caporal au 69e RI, il est promu sergent en octobre 1914, adjudant en mai 1915, sous-lieutenant en avril 1916 puis est fait prisonnier pendant la bataille de la Somme. Après-guerre, ayant profité de sa captivité pour compléter son éducation, il devient conducteur de travaux puis ingénieur, et finit sa carrière comme directeur des services techniques de la ville d’Argenteuil.

2. Le témoignage

Jean-Robert Nouveau, petit-fils de Robert Morin, a fait paraître aux Éditions du Net « Mémoires de guerre 1914 – 1918 du Sous-Lieutenant Robert Morin » (2014, 200 pages). Dans l’avant-propos, le petit-fils de l’auteur dit avoir trouvé dans une malle du grenier trois cahiers écrits au crayon. L’édition est soignée, avec de nombreuses cartes utiles pour illustrer les déplacements de l’auteur. Tous les noms sont authentiques et on ne sait pas s’il y avait un projet de publication.

3. Analyse

Robert Morin propose un récit à la fois alerte et précis, car malgré une narration faite de mémoire – il a été obligé de détruire son carnet de route – l’essentiel de l’écriture se fait en captivité en 1917, à peu de distance des faits. C’est un homme d’action, apprécié par ses supérieurs pour son énergie ; combattant au sein du 69e RI (Nancy « Division de fer »), il participe de ce fait à nombre de batailles sanglantes (Somme octobre 1914, Ypres 1914-1915, Artois 1915, Champagne 1915, Verdun cote 304 mars 1916, puis Somme en Juillet 1916). Ce cadre subalterne d’infanterie très exposé, pas sérieusement blessé pendant ces engagements, fait un peu figure de miraculé lorsqu’il est fait prisonnier à Maurepas le 30 juillet 1916.

Le récit commence par une très belle scène d’intimité au moment du départ, lui et sa femme contemplant leur enfant endormi avant de se séparer, on peut penser que la force de ce tableau vient d’une rédaction faite en 1917, alors que, prisonnier, il souffre d’une séparation dont il ne voit pas se dessiner la fin.

Somme 1914

Affecté à la compagnie de dépôt en août 1914, R. Morin n’est pas engagé sur la Marne, mais il décrit bien les éprouvants combats ultérieurs de fixation du front, comme l’attaque de Monchy au Bois (fin octobre), village « fortifié » par les Allemands ; c’est un échec dramatique car si une partie des Français a réussi à s’infiltrer dans quelques maisons, le bourg reste imprenable et ces isolés finissent sacrifiés. Il est intéressant de lire le JMO qui cite « l’élan magnifique » avec lequel le chef de corps, qui se fait tuer à cette occasion, fait une tentative désespérée pour prendre le village ; notre témoin signale, lui, que le lieutenant-colonel de Marcilly était venu « se faire tuer à la tête de son régiment » à la suite d’un dur reproche du « très violent » Général Duchêne. Pour R. Morin, ce combat de Monchy fut une hécatombe pour son régiment.

Flandres 1914-1915

Même qualité de récit dans la description des combats au sud puis au nord d’Ypres en novembre et décembre 1914, alors que le narrateur est passé sergent. Il décrit des lignes avec de nombreuses tranchées réalisées sous le feu direct, avec des orientations improvisées et parfois contradictoires, et dont on ne connaît pas l’occupation exacte. Réalisant une reconnaissance périlleuse, il opère en liaison avec une autre unité qui ne veut plus le laisser partir (p. 70) : «Je n’ai cessé de penser à ma famille, car si j’avais été tué dans cette affaire, elle n’aurait jamais su ce que j’étais devenu ; entouré de gens ne me connaissant pas, et surtout d’un autre régiment. On ne se serait pas plus occupé de moi que d’un chien, ça c’est certain. » Travaillant en temps de paix sur des chantiers, il a l’habitude d’improviser, de prendre des décisions : ce dynamisme plaît à ses officiers, mais il finit par s’en plaindre (p. 70) « C’est toujours moi qui écope sous prétexte que je suis débrouillard. Un jour, rouspétant en disant que ce sont toujours les mêmes que l’on fait marcher, le lieutenant Muller, avec qui nous nous tutoyons, me dit : « Écoute mon vieux, qu’est-ce que tu veux, il en faut un et si j’en envoie un autre il va me faire une gaffe. » On rencontre dans cet épisode de l’hiver 1914 dans la boue des Flandre l’évocation des cadavres français et allemands flottant à la clarté de la lune dans des tranchées noyées, un duel de patrouilles qui se termine par un combat singulier (p. 73), des rigodons avec mouchoirs lors des tirs aux créneaux (p. 74), une attaque à l’échelon du bataillon sans préparation d’artillerie (Korteker Cabaret vers Langemark), des fraternisations en janvier 1915 (p. 85), ainsi qu’une exécution capitale (fév. 1915 ? Poperinge, p. 87) : « Le 1er Bon a une sale corvée, il doit fournir un peloton d’exécution pour fusiller trois soldats du Bon de Discipline et un Chasseur. Ils sont condamnés à mort pour abandon de poste, pendant les affaires de la Maison du Passeur. J’ai assisté à ces quatre exécutions qui ont eu lieu simultanément. Je ne souhaite pas assister de nouveau à un spectacle aussi impressionnant. » R. Morin quitte sans regrets la Belgique, ayant souffert du froid, de l’eau, et (p. 92) « les moindres engagements furent toujours sanglants.»

Artois 1915

R. Morin participe à l’offensive de mai en Artois : la bénédiction donnée avant l’assaut par l’aumônier est appréciée par les croyants, mais elle lui donne l’impression d’être un condamné à mort avant son exécution. Les restes de Neuville-Saint-Vaast sont ensuite à reprendre maison par maison, les combats sont très durs ; il décrit une panique enrayée par un commandant, montant sur le parapet révolver au poing. C’est un très bon récit, haletant, et son bataillon se fait étriller sans grands résultats ; il est promu adjudant le 29 mai. Des « grands repos » suivent les périodes d’offensive, et le régiment est reconstitué, entraîné aux innovations tactiques : notre témoin contribue à la formation d’une compagnie de mitrailleuses, avec 7 Maxim allemandes prises lors des attaques de mai. À noter qu’il fait venir sa femme, comme quelques autres sous-officiers, et qu’ils ne sont pas inquiétés par la gendarmerie (région de Nancy- privilège 20e Corps ? – tolérance pour des troupes de choc ?) (août 1915, p. 117) « Rien n’est plus gai que notre popote. Imaginez-vous une dizaine de Sous-Officiers, tous gais et bons vivants, de plus nos jeunes femmes, Camille, Madame Materne et Madame Berger, aimant à rire, ce qui fait une vraie bande joyeuse. »

Offensive en Champagne

Il participe à l’offensive de Champagne en septembre et octobre 1915, mais son bataillon n’est pas du premier assaut, et s’il jalouse d’abord ceux qui vont se couvrir de gloire, ensuite (p. 122), il se « félicite lâchement d’être à l’abri. C’est le propre instinctif de tous les humains. Je suis certain que de tous les hommes composant cette Compagnie, il n’y en a pas un qui pense autrement à ce moment. » Après cette dure période, avec des pertes notables, c’est le deuxième grand repos en Lorraine, et il refait venir sa femme Camille avec son petit garçon, avec une mention assez rare dans des récits d’intimité presque toujours absents chez les poilus diaristes (p. 138) « (…) je dois dire que c’est au cours de ce séjour que nous avons « acheté » notre petite Marcelle pour donner une petite sœur à Robert.»

Verdun

Il est devant Malancourt en mars 1916 avec sa compagnie équipée de mitrailleuses Maxim, soulignant que cette dotation diminue la motivation des hommes, « car le bruit court à cette époque que les Allemands tuent ceux qu’ils prennent avec leurs pièces. » Ils occupent un petit blockhaus qu’il décrit comme un cube de ciment armé, à la fois très résistant mais très exposé, étant à flanc de coteau devant Montfaucon, ayant à la fois une superbe vue sur l’ennemi, et une position visible qui le fait être terriblement bombardé ; c’est aussi une position solide qui l’expose au risque constant d’être débordé sur l’un ou l’autre côté. La description du bombardement direct de son ouvrage est très intéressante. Il passe sous-lieutenant en avril 1916 et à l’occasion du 3e grand repos, refait venir sa femme. Il a cette fois-ci des démêlés avec les gendarmes (p.157), mais il réussit à l’installer à Ferrières derrière Amiens en mai 1916 « Le souvenir de ce mois passé à Ferrières, en compagnie de ma femme et de mon fils, est un des plus délicieux de ma campagne. ». Une matinée récréative, où est présent un général, a lieu et le petit Robert (2 ans) échappe à sa mère et vient se promener au milieu de la scène (p. 157). Son père est ennuyé car il est interdit d’avoir sa famille avec soi ; « Le général l’ayant aperçu le prend sur ses genoux en demandant : « à qui est ce beau petit garçon ? » Pas de conséquences pour le père, une telle scène « familiale » dans la zone des armées est très rare, même pour des officiers.

Offensive de la Somme

La compagnie de mitrailleuses de l’auteur participe à l’attaque du 1er juillet 1916, et la progression, dans les trous bouleversés du champ de bataille, est pénible à cause de la lourdeur des pièces (ce sont désormais des Saint-Étienne). Il empêche un de ses homme d’abattre un prisonnier (p. 163) «Je ne sais si c’est l’énervement, le chef de pièce Vial se met à crier : « faut que je tue un boche. » Je l’arrête juste à temps, pour l’empêcher de commettre cette lâcheté. Je n’ai jamais laissé tirer sur des prisonniers désarmés. » Ils repartent au repos en arrière à Bray-sur-Somme à la mi-juillet, et il y signale une mutinerie de quelques compagnies du 156e RI. (p. 170, refus de repartir aux tranchées sans avoir eu de repos). Il est fait prisonnier sur sa pièce au sud de Maurepas, dans la Tranchée des Cloportes, lors de l’attaque du 30 juillet qui les laisse en pointe, une contre-attaque allemande ayant profité de l’enrayement de sa Saint-Etienne (il a précisé auparavant qu’il aurait eu plus de chances s’il avait gardé sa Maxim).

Prisonnier

Il passe l’année 1917 au camp d’officiers de Güttersloh, où il décrit un sort supportable, mais est ensuite transféré à Eutin, avec des commandants de camp beaucoup moins accommodants. Une centaine d’officiers français, qui viennent d’un camp de représailles à Magdebourg, « se montent la tête » (manifestation en mai 1918 avec le slogan « l’accord, l’accord » p. 181). Les gardiens ouvrent le feu sur des volets refermés « alors que nous avons arrêté de crier. » Il voit en novembre des marins révoltés arriver de Kiel ; après tractations, ils finissent par pouvoir sortir en ville contre leur parole d’honneur de rentrer le soir; une dernière revue nommée « On part, on part. » est encore montée, puis ils reviennent par Lübeck, le Danemark et Cherbourg.

Robert Morin produit ici un récit d’une grande qualité : il sait raconter, et possède la même efficacité pour décrire ce qu’il a vu et fait, que celle qu’il avait au front, et qui l’a fait apprécier de ses supérieurs. C’est aussi un aperçu sur le fonctionnement d’un régiment de la Division de Fer, qui alterne tous les coups durs et des périodes de grand repos, comparable en cela à une unité de zouaves ou de tirailleurs ; l’auteur n’aborde pas la politique, le patriotisme ou sa vision des Allemands : prisonnier lors de la rédaction du texte, il lui faut être prudent. Il se centre sur les faits vécus, et c’est ce caractère pratique, concis mais dynamique qui fait la grande qualité de ce témoignage.

Vincent Suard, septembre 2024

Martin, Jean (1886-1951)

Livret de guerre. Période du 5 août 1914 au 14 avril 1915. Texte original transcrit par Philippe Martin. La Seyne-sur-Mer, chez l’auteur, 2005, 126 p.

Résumé de l’ouvrage :

La guerre cueille Jean Martin, 28 ans, à Toulon le 2 août 1914. Il rentre de tout juste de Montevideo, en Uruguay, où il demeurait depuis l’âge de 13 ans. S’empressant de consulter la feuille de mobilisation de son livret militaire, il doit rejoindre le 359e R.I. à Briançon. Il touche son uniforme le 5 août puis reste dans la région jusqu’au 18 septembre. Le lendemain, le train le débarque à Bruyères, dans les Vosges, au lendemain de la bataille des frontières, alors que le front vient de se fixer à peu de distance de Badonviller et de Baccarat. C’est ainsi seulement le 6 octobre qu’il dit : « C’est la première fois que nous voyons le feu mais sans voir l’ennemi, ce qui est malheureux » (p. 28). Il va y passer plusieurs mois, en réserve derrière la Meurthe, approchant par patrouille le front au nord de La Chapelotte. Après un cours passage dans la région de Saint-Mihiel, à la mi-décembre, le régiment est envoyé en Alsace, dans le secteur de Thann, entre Mollau et Aspach. Il y reste jusqu’au 23 mars 1915, déplacé à Gérardmer et dans le secteur du col de la Schlucht où, se sentant fatigué, il entre à l’infirmerie de la caserne Kléber le 9 avril suivant. Son récit s’arrête sans explication de sa part le 14 avril suivant, achevant sa guerre passée toute entière en Lorraine et en Alsace.

Eléments biographiques :