Résumé de l’ouvrage :

Eugène Chatot (1880 – 1973), affecté au 8e Génie, est interprète auprès de la 35e division de l’armée américaine. La partie éditée de son carnet de guerre couvre la période du 31 juillet au 30 décembre 1918 et débute dans les Vosges, près de l’ambulance alpine du camp Larchey, sur les pentes sud du Klinzkopf, dans les Hautes Vosges. Début septembre, il part pour l’Argonne avant d’être légèrement blessé par un obus et gazé à la fin du mois. Evacué et hospitalisé, il vit l’Armistice en convalescence, revient au front et termine son journal dans la Meuse à la toute fin de décembre 1918.

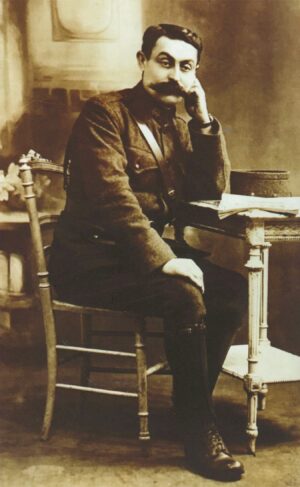

Eléments biographiques :

Eugène Chatot naît à Gizia (Jura) le 3 septembre 1880 de Claude Antoine Chatot, instituteur, qui décède dès l’année suivante, et de Marie Adelina Garnier, qui deviendra en 1887 receveuse des Postes dans le Doubs. En 1893, Eugène Chatot étudie au collège de Baume-les-Dames puis il devient ami avec Louis Pergaud. De formation intellectuelle, il publie dans différentes revues sous le pseudonyme de Max Garnier (le nom de jeune fille de sa mère) des poésies et une notice biographique. Il travaille sa connaissance de l’anglais au Val College de Ramsgate (Angleterre) de 1902 à 1904. Le 24 août 1907, il se marie à Belfort avec Louise Gressebucher ; tous deux travaillent aux PTT, avant qu’Eugène soit nommé à la bibliothèque du Ministère à Paris. Louis toutefois est cardiaque, mal dont souffrira également sa fille. Marie-Louise, sa fille, y nait le 7 janvier 1914. Le 2 juin 1917, Eugène est affecté au 8e régiment du Génie. Maitrisant l’anglais, il est traducteur pour l’Armée américaine, traduisant également des documents. Il dit être nommé brigadier le 11 août 1918, fait mineur pour lui qui précise : « L’évènement n’a rien de sensationnel. Il aura cependant pour résultat une légère augmentation de ma solde, et en cas de malheur, de la pension servie à ma veuve ». Il est démobilisé le 30 janvier 1919 et remis dès le lendemain à la disposition de son employeur, les PTT, où il fera toute sa carrière. Le 28 juin suivant, à l’occasion du Traité de Versailles, il est chargé du bureau de poste temporaire, installé pour la signature. Le couple à la douleur de perdre Marie-Louise, à l’âge de 12 ans, le 24 août 1926 et Louise décède elle-même le 22 avril 1934 à l’âge de 51 ans. Le 1er septembre 1935, il est l’un des animateurs de la Société Littéraire des PTT qui vient d’être crée. Le 6 juin 1936, Eugène épouse en seconde noce Delphine Duboz, veuve de Louis Pergaud, à Paris, où ils s’installent. Cette dernière décède le 16 juillet 1963 et le 19 janvier 1965 est créée l’Association des Amis de Louis Pergaud sous l’instigation d’Eugène Chatot qui décède le 5 juillet 1973 à l’âge de 92 ans. Il est enterré auprès de son unique fille Marie-Louise à Bonnay dans le Doubs.

Commentaires sur l’ouvrage :

L’ouvrage débute par un double rappel opportun pour la compréhension périphérique du carnet de guerre d’Eugène Chatot :

– La 35e division américaine en France, origine (Kansas et Missouri), formation (dans l’Oklahoma en septembre 1917), composition (69e brigade d’infanterie composée des 137e et 138e régiments, du 129e bataillon de mitrailleuses et de la 70e brigade d’infanterie composée des 139e et 140e régiments et du 130e bataillon de mitrailleuses. A ces formations s’ajoutent la 60e brigade d’artillerie de campagne, le 128e bataillon de mitrailleuses, des unités du Génie, des signaleurs, le train de combat, les formations sanitaires et la Police Militaire.

– L’ambulance alpine du Camp Larchey. Eugène Chatot se trouve dans ce camp lorsque débute son carnet, le 31 juillet 1918. L’ambulance alpine 1/65 est une formation sanitaire partie d’Orange le 6 août 1914 pour arriver dans les Vosges dès le 23. Elle s’installe au camp Larchey, cote 1210, sur les pentes sud du Klinzkopf. Les installations se composent d’un abri blindé pour 20 hommes, d’un baraquement pou 20 hommes et des abris en tôle. Le 19 janvier 1917 est installé un poste de réconfort dans le réfectoire et une infirmerie ainsi que la construction d’un abri pour automobiles. Le 1er février suivant, l’ambulance change de nom pour s’appeler l’ambulance alpine 302. Elle est alimentée en électricité fin mars 1918 puis est réduite en un poste de recueil, de secours et d’évacuation, dont le matériel médical est « réduit au strict nécessaire » le 10 avril suivant. A l’arrivée des troupes américaines dans ce secteur le 29 juin 1918, elles installent une infirmerie dès le 4 juillet, jusqu’au 12 octobre.

Eugène Chatot relate, avec un certain style journalistique, parfois s’envolant stylistiquement, le fil de ses six mois de campagne répartis du 31 juillet au 30 décembre 1918 dans les Vosges et en Argonne. Il y décrit les lieux, les hommes, les mœurs et les activités tant dans les Vosges que lors de ses différents déplacements à la suite des opérations militaires de l’armée américaine à l’automne 1918 en Lorraine. L’ouvrage bénéficie d’une excellente présentation par Eric Mansuy et Brice Leibundbut, président des Amis de Louis Pergaud, qui ouvre l’ouvrage sur un avant-propos. Ainsi sont architecturés une biographie, un rappel sur la 35e division américaine, l’ambulance alpine du camp Larchey, le carnet de guerre, un glossaire militaire, une notule biographique de 44 personnages cités dans le livre, un index des patronymes et des toponymes et un opportun cahier photographique. De nombreux détails de la vie quotidienne peuvent être puisés dans cet ouvrage bien édité.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 25 : Sur après la mort, enterrement à part d’un allemand pour éviter aux soldats « de dormir à côté de lui leur dernier sommeil ». Vue du cimetière d’Oberlauchen. Inscriptions injurieuses sur une croix ennemie

28 : Bruit de l’obus

29 : Orage impressionnant, crépitement d’un paratonnerre, couleur des éclairs

30 : Pas de lettre, place du courrier

38 : Enterrement d’un capitaine et modification du sentiment sur la mort, vue de la tombe, différence entre les soldats

42 : Auberge de Talsperre

: « Et le tabac, n’est-il pas l’indispensable narcotique du soldat ? »

: Faucheux (araignée) appelée granddadies long legs que Chatot écrabouille

43 : Propagande allemande avec des petits ballons rouges, envoi de journaux « La guerre qui vient » de Delaisi et la Gazette des Ardennes. Envoi qui sert également pour « vérification pratique de la direction et de la vitesse du vent », possiblement préliminaire à un bombardement par obus à gaz.

Sur l’Amérique, dry and wet states, dry and wet towns, précision sur les alcools

45 : Souci postal, non-respect américain du courrier (Vap 65)

46 : Explication de la bochification de Kruth, de la lutte contre par les français et du « régime privilégié », notamment sur le tabac et les denrées alimentaires, l’allocation aux femmes de mobilisés allemands !

47 : Brins d’herbe et fleurs du front conservés et encadrés par les civils

48 : Respect des arbres, ornements dans les cimetières, gestion de la forêt vosgienne, « où tous les arbres [sont] numérotés, étrillés et soignés comme des purs-sangs »

49 : Baraques de bûcherons comme les lumbermen du Maine ou du Michigan

: Idiosyncrasie des constructions (ambulance, artillerie, chasseurs alpins, etc.)

54 : Sur le réemploi des invalides par la rééducation professionnelle

57 : Volonté de pèlerinage après-guerre

: Obus à croix verte = toxique

58 : Menu des 3 repas de la journée

: Cuisine américaine exécrable, ce qu’on mange et comment

60 : Cuscutine (médicament)

: Prix d’une lessive ! Estampage des américains, abus sur les prix y compris pour les soldats

: Bureaucratie américaine, red-tapisme

65 : Réputation américaine et sociologie des soldats

66 : Pétanque

67 : Indiens scalpeurs

: Chiffres de pertes

: Problème surréaliste de langue entre alliés en Orient : « …les Français et les Serbes pour se comprendre de parler allemand, et les Turcs ou les Bulgares de parler français »

69 : Suicide d’« un homme né d’un père allemand et d’une mère américaine suspecté et raillé par ses camarades »

71 : Sur la réalité de la guerre dans les Vosges : « J’ai conscience de n’avoir pas vu le vrai front, l’enfer innommable que l’imagination d’un Dante n’aurait pu concevoir »

Son sentiment sur sa mort, pourquoi il écrit et pour qui

Tourne dans un film cinématographique et raconte ses « trucages »

75 : Espionnite américaine et le pourquoi

76 : Sur les mœurs faciles des meurthe-et-mosellanes : « Il semble que dans ce pays-ci, les femmes ont la cuisse plus facile qu’ailleurs » et le pourquoi

: Médiocrité des majors de cantonnement

77 : Village lorrain nettoyé par les Américains

: Différence de mentalité ente français et américains par rapport à la propriété

78 : « Il fait un temps affreux. Les routes sont boueuses et la pluie tombe à gros torrent. C’est vraiment un temps rêver pour aller à l’abattoir »

82 : Vue d’italiens sales

: Problème de l’eau non potable, récupérée sur les toits

87 : Enfants mascotte abandonnés

88 : Bully beef, équivalent américain du Singe

89 : Vue de la partie allemande de Vauquois le 2 octobre 1918

90 : Odeur de l’ennemi

92 : Note 100 sur le Renseignement français, portant au col une tête de sphynx

93 : Sur la rumeur de femme combattante dans l’armée allemande : « On a dit qu’il y avait des femmes parmi les servants des positions de mitrailleurs. Cela me parait invraisemblable, mais j’ai vu un prisonnier qui avait bien l’air d’être une femme : face imberbe, efféminée, fessier tout féminin… à moins que ce soit un inverti »

94 : Vue horrible de champ de bataille

96 : A l’hôpital, ne donne pas son adresse dans l’espoir d’en partir plus vite

: Il fustige l’inaction à l’hôpital

98 : Peur de perdre son journal. Frais d’hôpital non remboursés (Vap 101 et 122)

99 : Tient également un cahier d’impression (Vap 100 et note 124)

102 : Mari disparu rentré à la maison après l’Armistice (rappelle Le Fou d’Abel Moreau)

: Description du cimetière de Saint-Dizier

104 : Regrette de ne pas avoir été interprète d’allemand pour « vivre des heures inoubliables d’émotion et d’enthousiasme » avec « la joie virile de fouler en vainqueur le sol de l’ennemi orgueilleux et cruel »

: Vue du « camp Nègre » de Koeur

106 : Vue de Chauvoncourt le 17 novembre 1918

107 : « Les Américains de ce régiment ont le génie de la destruction » et description des dégâts gratuits causés par les américains

111 : Mort dans une rixe anglo-américaine

: Insatiabilité sexuelle d’une femme qui « ne se conterait pas d’un « sifflet d’un sou » mais il lui faut un outil viril et consistant » (vap 114)

: Belles lignes sur la boue

113 : Prostitution familiale à Commercy d’« une femme mère de trois filles, dont l’ainée a dix-huit ans et la plus jeune douze, était signalée aux autorités américaines comme attirant chez elle des soldats et donnant chaque nuit à quatre d’entre eux une hospitalité totale (une pour la mère et trois pour les filles) »

115 : Roosevelt surnommé l’Idole

: Assassinat d’un officier

116 : Sur l’âme et l’orgueil américains, insupportable (fin 117)

121 : Cuisse facile des filles de Boncourt, description et le pourquoi

122 : Lieutenant « poivré », « avarié » par une femme malade

Yann Prouillet, 1 avril 2025