1. Le témoin

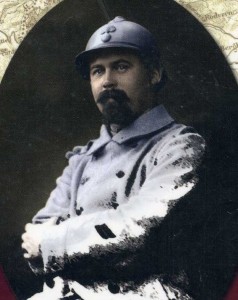

Alexis Eugène Callies est né à Annecy le 26 mars 1870 d’un père médecin. Négligeant la carrière militaire, il souscrit à 21 ans un engagement volontaire pour trois ans à l’école polytechnique, mais sort dernier de sa promotion. De 1893 à 1895, il complète sa formation à l’école d’Application de l’Artillerie et du Génie de Fontainebleau, avec pour spécialisations l’artillerie de marine puis « de terre ». Il épouse le 26 août 1895 la fille d’un ingénieur télégraphiste, Marie-Louise Amiot, avec laquelle il aura 5 enfants. Dès octobre, il rejoint le 7e régiment d’artillerie de Rennes puis le 17e régiment d’artillerie à pied de Toulon. Capitaine en 1907, Alexis Callies entre en guerre à l’été 1914 à la tête d’une batterie de 75 du 19e régiment d’artillerie de Nîmes, élément du 15e Corps. Il a 44 ans. Entre 1914 et 1918, il occupe successivement les fonctions de capitaine commandant de batterie, officier adjoint au commandant d’une artillerie de corps d’armée puis chef d’escadron commandant un groupe d’artillerie de campagne. C’est à ce grade qu’il prend une retraite anticipée le 1er décembre 1919 et se reconvertit dans l’industrie, à Levallois-Perret. Il prend dans le civil de nombreuses responsabilités, dont celle d’arbitre-expert près le tribunal de commerce de la Seine. « Catholique pratiquant mais clérical modéré, rallié à la République mais non sans méfiance envers le régime, le commandant Callies appartient à la génération d’officiers la plus éprouvée par les scandales qui ébranlèrent l’armée entre 1890 et 1910 » selon son présentateur Eric Labayle (page 10). Son caractère et ses opinions furent très certainement une raison de sa carrière militaire inachevée, même s’il la poursuit comme officier de réserve, étant promu lieutenant-colonel en 1924. En 1928, il entame une carrière politique qui le propulse député d’Annecy et participe à la vie législative dans un groupe de l’Union Républicaine Démocratique. Battu en 1932, il met un terme à cette expérience et retourne à l’industrie. Il décède à Mars-sur-Allier (Nièvre) le 23 juin 1950.

2. Le témoignage

Callies, Alexis, Carnets de guerre d’Alexis Callies, (1914-1918), retranscrits et commentés par Eric Labayle, Château-Thierry, E/L éditions, 1999, 559 pages.

Le 1er août 1914, alors en manœuvre, il apprend le caractère inéluctable de la guerre qui fermente depuis plusieurs jours. Les jours suivants sont consacrés à la préparation du régiment à la grande revanche. Même s’il constate quelques dysfonctionnements organisationnels et humains, Alexis Callies est confiant et tient sa batterie en main dans le train qui l’emmène vers le nord. C’est en Lorraine, à Diarville, que débarque le régiment qui maintenant marche à l’ennemi. Le 10 août, il atteint Parroy, à l’est de Lunéville, et s’apprête à traverser la frontière. Le premier village allemand derrière celle-ci est Lagarde, où l’infanterie se trouve déjà. Le baptême du feu y est terrible le 11 août, qui voit la perte de deux batteries sur les trois du groupe et de 63 hommes. L’avance en territoire ennemi s’inscrit toutefois les jours suivants jusqu’à Dieuze. Le 20, un revers lent mais irrésistible s’opère et fait reculer infanterie et artillerie vers la France. Le 19ème retraite jusqu’à Blainville où le capitaine Callies séjourne jusqu’au 3 septembre.

Le 5, le régiment est déplacé pour échouer à Bar-le-Duc où, au sud de Revigny-sur-Ornain, se déroule « sa » bataille de la Marne. Une courte marche vers le nord suit la victoire pour cristalliser définitivement le front du 19e RA à l’ouest de Verdun, à proximité de Dombasle-en-Argonne. Là, malgré les espérances de reprises de la guerre de mouvement, le front lentement s’enlise et s’enterrent les batteries du capitaine Callies, qui doit faire l’apprentissage de la guerre de position. Soutien de plus en plus défini de l’infanterie dans des attaques ponctuelles, le groupe Callies ne quittera ce secteur que le 24 mai 1915. A cette date, il se trouve à l’est de Sainte-Menehould. Là encore, il ne déborde pas d’activité jusqu’à un nouveau départ du 15e Corps le 21 août suivant. Il échoue au sud de Craonne, où le support d’infanterie est désormais la mission unique de ses batteries de 75 dans la bataille. Son arrêt au début d’octobre préfigure une nouvelle campagne d’hiver. Le groupe d’artillerie voit alors un retour en Champagne pouilleuse, via Epernay, au sud de Massiges. Il est alors officier d’état-major, adjoint au général commandant l’artillerie du 15e Corps et s’éloigne quelque peu des fonctions de commandement de batteries. Il ne les retrouvera qu’en mars 1916, quand il est promu chef d’escadron et prend la direction du 1er groupe du 58e RAC.

Le 22 mai suivant, il gagne une nouvelle position au bois d’Esnes, à l’ombre de la terrible cote 304. Il y restera jusqu’en novembre où la poursuite de la reprise de Douaumont et de Vaux nécessite l’appui de toute l’artillerie disponible. Il se déplace vers l’ouest et la Meuse, sur la côte du Poivre.

1917 ne voit pas de changement important à sa situation statique devant Verdun, si ce n’est un rapprochement des batteries entre Fleury et Bézonvaux. Là, Callies y parle certes de ses rapports avec les officiers qui l’entourent mais aussi de sa situation périlleuse du fait de marmitages fréquents et souvent violents, notamment en août, où les Allemands déclenchent une attaque générale sur les deux rives, sans résultats probants toutefois.

La fin de cette nouvelle année de guerre voit un peu de repos pour le groupe qui revient en terre lorraine. Sa fonction de commandant de batterie éloigne également temporairement Alexis Callies du front. Il en est ainsi en décembre quand il participe à une instruction sur les gaz de quelques jours.

Mars 1918, une nouvelle offensive allemande fait craindre le pire. Callies rejoint son unité toujours en repos en Lorraine début juin puis débarque le 8 devant Compiègne menacé. Il est immédiatement dans la tourmente de la bataille d’arrêt des Allemands sur le Matz et qui attaquent furieusement les troupes placées devant eux. Les journées qui suivent sont terribles d’angoisse et d’activité jusqu’au mois de juillet où c’est sur Reims qu’une nouvelle offensive se déclenche, aussi rapidement stoppée.

Août voit un retour de fortune en faveur des Français qui reprennent l’ascendant comme l’offensive. Le 24, au cours d’un séjour à Paris, Callies passe au ministère et décroche un poste pour le cours de perfectionnement d’artillerie de Joigny. Il accepte, pensant acquérir par ce biais le commandement futur d’une artillerie divisionnaire. Hélas pour sa verve combattante, l’effondrement allemand se précipite comme la narration de la guerre d’Alexis Callies. Il prend son service à l’arrière le 23 septembre et ne retournera jamais au front. La guerre s’achevant sans lui, il stoppe son récit.

3. Analyse

C’est en 1919 et 1925, puis après 1935 qu’Alexis Callies met en forme ses carnets en y ajoutant des textes et documents divers, remplissant treize cahiers d’écolier. Eric Labayle, qui en fait une excellente présentation, a séparé ces deux origines de textes dans l’édition de ces carnets de guerre. Pour Eric Labayle, « Alexis Callies fait profession de pragmatisme, mais surtout d’une indéniable modernité dans son approche des problèmes tactiques » (page 11). Labayle n’omet pas de rappeler que le récit de Callies « est toujours accompagné d’une profonde douleur et d’une indignation sincère » à cause « de la mauvaise réputation qui est faite aux troupes du Midi en général et au 15e CA en particulier » (page 12). Cette « légende » est née des premiers combats en Lorraine, et notamment de « l’affaire de Lagarde », le 11 août 1914, dans laquelle l’officier entend justifier son action devant ce qui fut un désastre stratégique à l’échelle d’une batterie. L’ouvrage contient donc en filigrane un appel à la réhabilitation du 15ème Corps. Nombreuses y sont les allusions. Callies rapporte ainsi une anecdote d’un officier d’artillerie (le commandant de Lavigerie) refusant le 23 août de rendre un salut à un officier du 15e Corps (le commandant Boquillon) (page 74). L’extrême vindicte populaire, politique et militaire contre le 15ème Corps a profondément déçu et révolté son orgueil d’officier.

Sur le plan du suivi narratif, le contenu du témoignage change quelque peu tout au long de la guerre. D’abord axé sur les opérations militaires, Alexis Callies s’en éloigne dans son vécu d’état-major pour y revenir lors du commandement d’un groupe de batterie qui le renvoie au front. Callies lui-même rappelle cette précision utile, et qui doit rester constante au lecteur qui appréhende les carnets de guerre : « Je raconte les événements tels que je les ai vus, ou tels qu’ils sont arrivés à ma connaissance, ne garantissant que ma sincérité et non leur vérité objective, car chacun à sa vision propre, plus ou moins déformante« . Cette honnêteté éditoriale corrige le défaut récurrent de la littérature d’août 1914 où Callies rapporte des faits manifestement faux sans les constater toutefois. Comme les autres également, il occulte le contenu de ses permissions. Les mutineries de 1917 sont aussi un sujet peu évoqué. Peut-être par l’absence de mouvements au sein de ses unités ou de son entourage proche, peut-être aussi par une autocensure d’officier.

La présentation et la mise en valeur des carnets d’Alexis Callies par Eric Labayle qui nous apparaissent comme un modèle du genre. L’historien produit une relation enrichie, opportune et bien éditée. En effet, le livre est la juxtaposition du carnet original d’Alexis Callies, dont la première qualité littéraire est excellente, d’annotations ou d’ajouts ultérieurs (encadrés de noir) qui précisent un fait ou une situation et de documents iconographiques tirés d’articles du scripteur. Ces photographies et les textes annexes sont replacés dans leur contexte exact et commentés fort justement. Les notes de retranscription sont également très à propos et enrichissantes pour le lecteur. L’introduction démontre l’intérêt plus que jamais actuel de la présentation de témoignages de combattants en substitution d’une transmission directe de leur expérience.

Ainsi l’ouvrage révèle un document de référence à plusieurs niveaux. D’abord par l’homme et l’officier, Alexis Callies, dont le destin et la carrière militaire furent exemplaires. Du début à la fin, et même après son éloignement relatif du front, le capitaine puis commandant Callies a fait montre d’humanité et d’esprit critique. C’est vraisemblablement son discernement et sa compétence qui lui ont sauvé la vie lors de l’« affaire de Lagarde » et son dévouement à sa tâche qui l’a maintenu au front pendant plus de quatre années.

Ensuite par la vision singulière que le héros nous prodigue de la guerre. Alexis Callies est officier d’artillerie, capitaine de batterie d’artillerie pendant la première partie de la guerre. Il nous fournit à ce titre une relation précise, honnête et particulière d’un engagement d’artillerie au cours de la bataille des frontières en Lorraine, synonyme d’une mort héroïque mais parfaitement vaine. Un exemple de « bravoure » d’officiers, (ou de l’alcoolisme du commandant de batterie Adeler !) et de soldats dont les pertes inutiles ont alimenté l’hécatombe des batailles d’août-septembre 1914. Lors de la cristallisation du front, il passe capitaine-commandant adjoint au commandant d’artillerie du 15ème Corps d’Armée. A partir de ce moment, Alexis Callies, fidèle à son honnêteté intellectuelle, brosse un tableau des relations humaines au sein d’un état-major. Son récit se tourne alors vers une critique systématique des personnes qu’il rencontre et dont il évalue, et juge le comportement et les actes qu’ils subissent ou provoquent. Ce témoignage trouve son intérêt par l’admission du lecteur dans la psychologie d’un état-major. Coterie, hypocrisie, incompétence côtoient humanisme et lucidité dans un milieu se voulant homogène mais proche finalement de la politique. Ses descriptions mêlent un excellent esprit d’observation à une psychologie fine. On peut suivre ainsi, à divers endroits de l’ouvrage, des éléments sur des limogeages d’officiers et leurs réels motifs. Dès lors, les opérations militaires sont traitées très secondairement et le soldat est terriblement absent du témoignage même si Callies lui rend souvent hommage. Il parle peu également de l’ennemi mais une violente diatribe (page 204) contre les boches faisant la guerre « comme des sauvages » révèle de très forts sentiments anti-allemands. Mais ne sont-ils pas nés du bourrage de crâne journalistique en vigueur à cette époque (février 1915) ? En effet, il précise que les hommes apprennent les horreurs de la guerre allemande dans la presse.

Ses descriptions des premiers jours de campagne sont émaillées de multiples tableaux d’intérêt. Le 9 août 1914, il est prêt à faire exécuter un lâche de sa pièce (page 34). Plus loin, il décrit les sacs jetés par les hommes sur les routes lors des marches (page 34) et leur fatigue générale (page 41 ou 47). Malgré cet état de fait, il n’entend pas faillir et assure que la fonction de chef facilite le courage et annihile la peur (page 54). Elle n’évite pas toutefois l’imbécillité lorsqu’un officier sert comme dernier argument : « J’ai plus de galon que vous, donc je suis plus intelligent » (page 105) ou la couardise quand il dénonce des galonnards peureux refusant le grade, synonyme de mutation vers l’infanterie (page 126). Il y revient à plusieurs reprises et constate aussi que la guerre fait la sélection des « galopeurs de temps de paix » dont le lieutenant-colonel de chasseurs alpins Papillon-Bonnot (page 160). Il ne fait pas preuve non plus de commisération à la constatation de défaillances. Sur un lieutenant paniqué, criant « Tout est perdu, sauvez-vous », il soumet l’idée qu’« il est fâcheux que personne ne lui ait logé une balle dans la tête. Cela eût mieux valu pour tout le monde, lui compris » (page 70). Il rapporte cette pratique de la punition extrême aux actes de défaillances des subordonnés, quand un capitaine de chasseurs, non dénommé et non identifié toutefois, abat au revolver trois de ses hommes qui fuient devant l’avancée allemande. Callies assène pour conclure : « c’est nécessaire pour l’exemple » ! (page 100). Plus tard, il évoquera plus directement les « dépressions morales » des hommes, qui provoqueront l’envoi vers l’arrière de nombreux officiers (page 180). Il dénonce aussi l’inconduite morale du soldat : « La vie anormale qu’elle créé fait oublier et mépriser les devoirs de la famille. En ce qui concerne spécialement les combattants, ils n’ont pas assez d’activité, de fatigues physiques, ils ne sont pas défendus contre le rêve malsain. Pour certains il est vrai qu’ils tombent dans un état d’atonie qui les protège. Mais les autres ? ». Contre ces dépressions morales, il note singulièrement que « le canon, fixé au sol, sert de point de ralliement et l’occupation machinale de le servir met à l’abri des paniques et du découragement » (page 345). Sur ce point, il ne peut que constater que « ce qui caractérise cette guerre, c’est son incommensurable ennui » (page 376). Il revient sur cette lassitude de la durée de la guerre : « Nous sentons tous la fatigue. (…) La nervosité et l’aigreur du commandement à tous degrés en sont des preuves frappantes, comme aussi les réactions plus vives et profondes de ceux qui en souffrent » (page 507). D’habitude prolixe, il est peu disert sur les mutineries, qu’il n’évoque que par procuration (page 433).

Callies reste toutefois un excellent témoin ; il ne commente pas les exagérations entendues : « A certains endroits, dit-il, les Allemands étaient si serrés que la place leur manquait pour tomber ; ils se tenaient debout » (page 84). Sa vision du champ de bataille, des morts, des fossoyeurs, des cadavres torturés par la douleur, est saisissante (page 101) comme celle des effets horribles de l’artillerie, entraînant une rigidité cadavérique instantanée (page 104). Certes, comme la plupart, Callies se trompe, le 31 janvier 1915, sur la durée de la guerre tant il lui parait « évident qu’une guerre comme celle-là ne peut pas durer plusieurs années » (page 196). Il évoque les « ententes tacites », qu’il ne constate pas lui-même, se contentant de rapporter « que parfois des contestations ont été réglées à coups de poing entre Français et Boches. Mais la trêve ne concerne pas les officiers. Si l’un d’eux paraît il est aussitôt descendu » (page 205). Il y revient plus longuement, toujours par procuration un peu plus loin (pages 214 ou 228).

Au final, il s’agit d’un ouvrage remarquable dont la richesse impose à l’historien son étude détaillée, son recours systématique et un statut de référentiel dans la bibliographie de témoignage d’officier sur la Grande Guerre, avec des descriptions peut rencontrées et très vivantes du monde médian entre le front et l’arrière. L’ouvrage est aussi une pièce utile à verser au dossier du 15e Corps, dont les défaillances présumées sont devenues, militairement puis politiquement le catalyseur des revers de l’armée française de l’été 1914.

« Les carnets de guerre d’Alexies Callies » sont à comparer avec le journal d’Henri Morel-Journel « Journal d’un officier de la 74e DI. »

Parcours géographique de l’auteur (datation et pagination entre parenthèses) :

1914 : Caissargues (2 au 5 août) (17-24), vers le front (6 août) (29-30), Diarville, Ceintrey (7-8 août) (29-31), Hudiviller (8 août) (32), Haraucourt, Crévic, Lunéville (9 août) (34-37), Parroy (10 août) (37-40), Xures, Lagarde (11 août) (40-48), Bauzémont (12 août) (48), Maixe (13 août) (49), Valhey, Xures (14 août) (53-54), Parroy (15 août) (54-56), Xures, Lagarde (16 août) (56), Xures, Donnelay (17-18 août) (58-62), Dieuze, Lindre-Haute, Vergaville (19 août) (62-67), Dieuze, Lindre-Haute, Lindre-Basse, Guéblange, Moncourt, Coincourt (20 août) (67-71), Coincourt, Serres, Rosières-aux-Salines (21 août) (71), Saffais, Velle-sur-Moselle (22 août) (73), Velle, Saffais, (23-25 août) (74-77), Blainville-sur-l’Eau, Einville, Haussonville (26-27 août) (77-80), Blainville (28 août – 2 septembre) (81-87), Haussonville, Tantonville (3-4 septembre) (88-90), Tantonville, Barisey-au-Plain (5 septembre) (90), Rozières-en-Blois, Vaucouleurs, Ligny-en-Barrois, Menaucourt (6 septembre) (91), Menaucourt, Ligny-en-Barrois, Bar-le-Duc, Tannois (7 septembre) (92-96), Véel (8-10 septembre) (96-100), Combles (10 septembre) (100-101), Vassincourt, Véel (11 septembre) (101-104), Trémont (11-13 septembre) (104-105), Condé (13 septembre) (106), Nubécourt (14 septembre) (107-110), Sivry-la-Perche, Blercourt (15-20 septembre) (110-114), secteur Montzéville, Récicourt, Jubécourt, Brocourt (20 septembre – 29 octobre) (114-139), Dombasle-en-Argonne (30 octobre 1914 – 21 août 1915) (139 – 259),

1915 : Villers-Cotterêts (22 août – 25 août) (260), Branscourt (26-29 août) (260-261), Romain (30 août – 5 novembre) (262-279), Damery (8 novembre – 10 décembre) (279-286), Dampierre-le-Château (10 décembre) (286), Somme-Bionne (12-26 décembre) (286-288), Hans (26 décembre – 24 mars 1916) (288-312).

1916 : Minaucourt (3 avril – 14 mai) (312-330), Belval (15-18 mai) (330), Béthelainville – Esnes (19 mai – 1er novembre) (331-368), Villotte-devant-Louppy, ferme de Vaudroncourt, ferme des Merchines (2-22 novembre) (369-374), côte du Poivre, Louvemont, Thierville (22 novembre 1916 – 30 janvier 1917) (374-393),

1917 : Carrières-Sud (31 janvier – 25 août) (393-450), Blainville-sur-l’Eau (1er octobre) (453), Hoeville (11 octobre 1917 – 4 juin 1918) (454-488)

1918 : Verberie, Fontaine-les-Corps-Nuds (7-8 juin) (488-489), Estrées-Saint-Denis, Clairoix, Coudun (9 juin) (489), Giraumont, calvaire et ferme de Bertinval, Villers-sur-Coudun, Thiescourt, Ecouvillers, Noyon (9 juin – 23 août) (490-512).

Cartes :

Site du combat de Lagarde, 10 et 11 août 1914 (45)

Théâtre d’opérations du 15e CA en Lorraine – août 1914 – (72)

Théâtre d’opérations du 15e CA pendant la bataille de la Marne (7 – 16 septembre 1914 – (97)

Secteur du 15e CA sur la rive gauche de la Meuse (16 septembre – 24 mai 1915 et 20 mai – 1er novembre 1916) (184)

Le 15e C A dans le secteur de la Main de Massiges (25 mai – 21 août 1915 et 30 novembre 1915 – 2 mai 1916) (237)

Le 15e CA au sud-est du Chemin des Dames (25 août – 8 novembre 1915) (269)

Positions de l’AD 123 en juillet 1916 au sud-est d’Esnes (350)

Le 15e CA sur la rive droite de la Meuse (23 novembre 1916 – 2 septembre 1917) (407)

Site des combats du 15e CA sur le Matz (8 juin – 24 août 1918) (498)

Bibliographie comparative :

Morel-Journel Henry, Journal d’un officier de la 74e division d’infanterie et de l’armée française d’Italie (1914-1918). Montbrison, Eleuthère Brassart, 1922, 565 pages.

Yann Prouillet, Crid14-18, septembre 2011

Source :

Source :