2. Le témoin

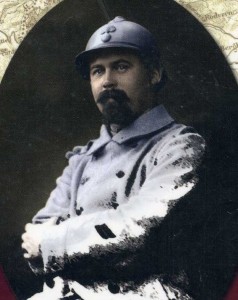

Ernest Chaussis est né le 10 septembre 1884 à Saint-Mard-de-Réno (Orne), issu d’une famille paysanne mais dont le père est maire de la commune. Instituteur depuis 1903 en Normandie, il vient juste d’être nommé inspecteur primaire à Loudéac, dans les Côtes-du-Nord, où il habite lorsque se déclenche la Première guerre mondiale. Il s’est marié en 1906 avec Andrée Lévesque, fille d’un imprimeur de Flers (Orne), avec laquelle il aura un fils, André, né l’année suivante. Après-guerre, il reprend son métier d’inspecteur primaire à Lannion (1919), Saint-Brieuc (1922) puis Compiègne (1926) où il termine sa carrière en 1940. Socialiste déclaré et laïque convaincu, il fonde l’amicale laïque de Saint-Brieuc (1923), les Amis de l’Ecole Publique à Compiègne (1927) et est impliqué dans l’UFOLEP de l’Oise, où il organise une fête départementale en 1937. Enfin, il écrit au moins un ouvrage pédagogique (Les Côtes du Nord, nouvelle géographie départementale (Imprimerie Moderne, en 1926. Eclectique, comme le sont les instituteurs de cette époque, il est passionné de géographie, de lecture, de musique, l’écrivant lui-même et correspondant avec le chansonnier Roger Max. Pendant la guerre, son journal est teinté également d’un patriotisme mâtiné d’antimilitarisme anti-grade, qu’il ne passera pas lui-même d’ailleurs, sentiments auxquels s’ajoutera une lassitude profonde de la guerre. Il décède en 1950.

2. Le témoignage

Chaussis, Ernest, Journal du poilu Chaussis, inspecteur primaire normand, Louviers, Ysec, 2004, 366 pages.

Classé ante bellum dans le service auxiliaire, il passe en service armé par une commission de réforme mi-novembre 1914 et est mobilisé le mois suivant au 104e RI d’Argentan. Il reste au dépôt jusqu’au 6 juillet 1915, date à laquelle il intègre le 150e RI alors en Argonne. Il y reste peu de temps et est muté au 154e stationné en Champagne. Là, il attrape une sévère typhoïde qui l’éloigne du front, entre hôpitaux militaires (Châlons-sur-Marne, Sens, Villeblevin ou Auxerre) et dépôt (Saint-Brieuc-Pontrieux), jusque à la fin de 1916. Il ne retourne en première ligne que le 2 août 1917 pour retomber malade et être hospitalisé à Contrexeville dans les Vosges. Remis sur pied, il revient en Argonne le 23 mars 1918 avec le 202e RI dans le secteur de Verdun puis à nouveau en Champagne. A la fin de l’année, il change à nouveau d’affectation et devient cartographe régimentaire. Il garde ce poste quelques semaines et, à partir du 23 mars, remonte en ligne. Là, il parcours les fronts mouvants en Argonne, en Champagne, en Picardie, dans les Vosges et finalement en Alsace libérée jusqu’à sa démobilisation le 1er février 1919.

3. Analyse

L’introduction rapporte une lettre introductive du poilu Chaussis lui-même, intitulée « A qui ouvre ce carnet… », qui rappelle que certaines de ces pages ont été réécrites après coup, dans un hôpital d’Auxerre, en 1915. Suit un décryptage d’Arlette Playout-Chaussis qui présente la découverte et la publication des manuscrits, ses enrichissements, notamment cartographiques et surtout le ressort d’écriture de son aïeul. Elle s’interroge sur le public que le scripteur visait et rend hommage à son altruisme et à sa philosophie. Enfin, elle conclut sur son interrogation d’un certain oubli familial, corrigé par « devoir de mémoire ». L’aveu est toutefois formulé de cahiers non retranscrits en totalité, ce qui interroge l’historien sur les raisons et l’étendue de ce choix. Particulièrement dense bien que lacunaire et d’un suivi chrono temporel parfois ardu – ainsi, certaines parties du parcours n’ont pas pu être recomposées par les présentateurs mêmes -, l’apport à l’historiographie testimoniale est certain. Un autre écueil est celui du choix d’une présentation codée également compliquée, mal expliquée de surcroît, et sans apport évident à l’Historien, d’autant que ce point n’est expliqué qu’à la fin de l’ouvrage. En effet, des numéros, qui se révèlent parasites, entre parenthèses renvoient, au début de l’index (page 336) aux pages du manuscrit original (sur ce point, il est d’ailleurs mentionné un 17e carnet alors que 13 ont été retrouvés). A trop vouloir en dire, on s’y perd un peu parfois. Enfin, quelques abréviations auraient pu être opportunément traduites.

Décidément ce soldat aura été aussi itinérant que polyvalent dans cette guerre qui ne fut pas uniquement et loin de là une guerre de tranchées pour cet inspecteur primaire. On peut suivre dans son récit tour à tour le parcours d’un soldat de dépôt, d’un malade, d’un cartographe de PC de régiment, d’un chef de musique et d’un caporal fourrier. Il en ressort ainsi un excellent témoignage, Ernest Chaussis produisant le journal d’un homme clairvoyant, d’esprit vif et d’un réel don d’écriture, statut d’instituteur oblige. Il nous décrit précisément et importunément son environnement comme ses états d’âme sans concession pour ceux qui le commandent. Il fustige l’officier presque à chaque page, et la plupart du temps avec juste raison, du seul fait de côtoiement avec la « caste ». Il justifie longuement d’ailleurs (pages 307-308) son absence de galon comme de récompense par des circonstances fortuites ayant toutes pour origine l’impéritie militaire. Mais il doit certainement plus cet état de fait à son absence de faveurs envers ce milieu qu’il dénonce ouvertement. Car c’est au fil des pages, dans son évolution au sein des états-majors, qu’enflent les critiques des comportements de leurs officiers, de leur fonctionnement, des inepties voire de l’inutilité dont ils font preuve avec un caractère despote et cabotin. Chaussy enfonce le clou le 4 juin 1918, décrivant une guerre vaudevillesque face à « l’organisation et la volonté sérieuse de l’ennemi » (page 207). Son esprit critique rappelle sur certains points celui d’Henri Désagneaux (in Journal de guerre. 14-18, Paris, Denoël, 1971), par exemple sur le coup de main qui doit réussir (page 228) dans une formulation parfaitement similaire.

Ouvertement socialiste, il ne cache pas ses obédiences et en profite pour faire un plaidoyer constant pour les instituteurs. Quelques critiques littéraires (de « J’accuse », Sembat, Lysis ou Rédier) prouvent son éclectisme littéraire et plusieurs tableaux ethnographiques sont très intéressants, tel le réveil des soldats dans la baraque Adrian (pages 133 à 137). Le 30 janvier 1915, il endosse l’habit militaire qu’il qualifie de « livrée » (page 19) et dénonce les « embusqueurs » : « Je n’ai pas encore découvert les veules égoïstes qui (…) se dissimulent dans l’ombre des bureaux et mettent en mouvement toute une diplomatie dont les efforts coupables permettront à ces mauvais Français de demeurer à l’abri des glorieux dangers » (page 19). Il y revient plus loin longuement en donnant force exemples nominaux « d’embusqués d’Argentan », avec leurs méthodes (page 35). Il fait aussi en contrepoint une liste des faux embusqués : mitrailleurs, brancardiers, cyclistes ou ravitailleurs (page 318). A Sens, il décrit ses sentiments à la vue de prisonniers : « quelques invectives à leur adresse et surtout un violent sentiment de curiosité » (page 99). Il voit des Américains à Verdun, « nom mystérieux qui force l’admiration des Américains, faisant debout le salut militaire quand on prononce ce nom » (page 151), se plaint des Anglais « pillards et flanchards » (page 182), constatant la même chose chez les poilus français (pages 182 et 212), se plaignant des vols ordinaires dans les maisons abandonnées (page 201). A Wacquemoulin, il voit une femme assise entre deux gendarmes ; « une espionne allemande déposée par avion » selon le planton (page 182). Il donne en vrac quelques définitions et argot personnel : Singe, pigeon, Société des Nations, paix, tranchée, boyau, culot, la vie chère, bombe, quart, obus à shrapnells, éclat, piston, etc. (page 187) et fustige la paperasserie (page 191). La mort d’un camarade renvoie le poilu à sa propre mort, révélant le « désir de ne pas souffrir » et de « traverser cette grande tourmente imbécile sans y laisser trop de plumes et de fraîcheur d’esprit » (page 197). Chaussis à en effet conscience que la guerre vieillit l’homme et les éléments (d’où le titre de ce livre) : « Car les tranchées et les boyaux sont les rides du sol ; et le plus terrible est de voir vieillir en quelque jours des contrées vertes, joyeuses, pleines de vie (…) » (page 204). Le 17 novembre 1918, il passe l’ancienne frontière entre les Vosges et l’Alsace et « ce n’est pas sans émotion que nous foulons cette terre d’Alsace, et la chanson vole » (page 288). Il y constate immédiatement la fidélité du peuple alsacien (page 291) et s’indigne de leur traitement « entre deux soldats », au retour de captivité (page 298). La guerre à peine terminée, il constate, amer, que « les civils ont tenu. Et le poilu ne les épatait plus, sur la fin. On trouvait tout naturel que des hommes fussent prédestinés à une vie infernale pendant que les autres jouissaient de la vie, amassaient des bénéfices « de guerre » (Criminelle expression ! épouvantable mentalité que celle qui admet que la guerre puisse rapporter quelque chose à des individus, la mort des uns faisant la vie des autres !) ». Il augure ce qu’on retiendra de la guerre : « Quels exploits raconteront ceux qui auront contemplé, célébré, divinisé la guerre ? Que tairont, par modestie ou par dégoût, ceux qui l’on faite, vue ; soufferte ? » et d’achever ses acrimonies par cette sentence définitive sur l’arrière : « C’est curieux comme à beaucoup le front a paru plus gai, plus accueillant que l’« intérieur » (page 318).

L’ouvrage est enrichi d’un index des noms des unités militaires citées (page 337), de titres d’ouvrages cités (page 337 à 339), d’un index des noms de lieux et de personnes (pages 340 à 357), d’une table des illustrations (pages 357 à 359), d’une cartographie (page 359) et d’une table des matières détaillée (pages 359 à 366), le tout formant un excellent outil de recherche, manquant trop souvent dans ce type de parution. Le livre est illustré de nombreux dessins (jusqu’aux feuilles de température du malade Chaussis !), croquis, cartes, plans, et images, certes de qualité moyenne, mais complétant ce remarquable travail d’enrichissement évoqué ci-dessus, non diminué par quelques rares fautes (pages 197, 209 ou 253). Il témoigne également de l’imposant travail de réappropriation de la mémoire familiale et de recherches sur le parcours d’une descendante de poilu.

Liste des communes citées (datation et pagination entre parenthèses) :

1915 : Argentan (13 novembre 1914 – 13 juillet 1915 – 17-44), Sainte Menehould, camp de Florent II (14-23 juillet – 44-51), Florent, le Claon, la Chalade, le Four de Paris, la Harazée (24 juillet – 17 août – 51-64), Matougues (18 août – 18 septembre – 65-71).

1916 : Hôpitaux militaires (Châlons, Sens, Villeblevin, Bretagne) (19 septembre 1915 – 24 décembre 1916 – 72-133).

1917 : Champagne, Suippes (25 décembre 1916 – 2 août 1917 – 134-140), Mont-Haut, Mourmelon (2 août – 4 octobre 1917 – 141-148), Verdun, camp Driant, Douaumont, Souilly (4-31 octobre – 149-154), Contrexéville, camp de la Souveraine (novembre – 154)

1918 : Givry-en-Argonne, camp Marquet (21 janvier – 1er avril – 172-180), Picardie, Château-Thierry, la Ferté-Milon, la Croix-Saint-Ouen, le Meux, Arsy, Coivrel, Maignelay, Sains-Morainvilliers, Welles-Pérennes, Harinart, Prétoy, Plainville, ferme de la Hérelle, Mesnil, Orry-la-Ville, Lignières, Dancourt, Popincourt, Tilloloy, Beuvraignes, Amy, bois du Bec, Margny-aux-Cerises, ferme de la Croix, Frétoy-le-Château, Plessis-Patte-d’Oie, Berlancourt, château de Mesny, Villeserve, Haut-des-Bois, Petit-Détroit, Remigny-Rouquenet, bois de la Haute-Tombelle, Moÿ, ferme Cappone, Hinacourt, Hamegicourt, Regny, Itancourt, Flavy-le-Martel (2 avril – 17 octobre – 180-273), Vosges, Nancy, Corcieux, Taintrux, Rougiville, Saint-Dié, Dijon (1er-15 novembre – 275-285), Alsace, Frapelle, Combrimont, Provenchères-sur-Fave, Saales, Urbeis, Fouchy, Bleinschweiler, Dambach, Herbsheim, (15-24 novembre – 286-294), Boofzheim (24 novembre 1918 – 1er février 1919 – 294-324).

Yann Prouillet, Crid 14-18, septembre 2011