1. Le témoin

L’abbé Collé avec Maurice Barrès sur une carte postale de sa collection

Alphonse Collé est né le 23 janvier 1867 à Gugney-aux-Aulx dans les Vosges. Il est ordonné prêtre le 8 juin 1895 et fera toute sa carrière dans les Vosges. Il est d’abord affecté comme Vicaire à Moyenmoutier, où il y reste 5 années avant de rejoindre la cure de La Vacheresse-et-la-Rouillie, le 10 décembre 1900. C’est le 5 novembre 1908 qu’il devient curé à Ménil-sur-Belvitte ; c’est là que la guerre le trouve à son ministère, le 25 août 1914 (état-civil reconstitué par Jacques Didier, qu’il en soit remercié). D’une personnalité manifestement hors norme, il est le modèle type du curé omnipotent, figure tutélaire de la paroisse et doué d’un entregent particulièrement efficace dans les milieux politiques comme littéraires. Il est ami de Maurice Barrès et du député des Vosges Louis Madelin, qui le décrit ainsi : « Quiconque a vu – ne fut-ce qu’une fois – ce prêtre vigoureux, à la figure pleine et énergique, aux yeux de flamme sous les forts sourcils noirs, à la bouche ferme, parfois légèrement ironique, à l’attitude résolue et à la parole prompte, se rend compte du caractère qu’il dut apporter dans des circonstances si critiques, en des heures tragiques. » (page 9), l’abbé Collé sera tout autant loué que décrié pour son action en faveur des soldats morts dans les combats du massif de la Chipotte. En effet, accusé de trahison il est arrêté par les troupes allemandes le 1er septembre 1914. Le massif de la Chipotte libéré après le recul allemand du 12 septembre, il et cette fois-ci accusé à plusieurs reprises (« sept fois » dit-il page 143) par les autorités françaises de dépouiller les cadavres après les avoir exhumés. En fait, il ne fait que pallier à l’incurie d’un pouvoir militaire au dessous de sa tâche de mémoire voire de dignité dans le traitement de ses morts et en prend à témoin militaires et politiques de tous grades. Le 20 décembre 1916, il lui est toutefois intimé « l’ordre d’interdire de la façon la plus complète toute exhumation et identification des corps des militaires inhumés sur le terrain des communes de la région » (page 144). Alphonse Collé poursuit alors une œuvre de commémoration qui ne s’achèvera qu’à sa mort le 20 mars 1943 à Ménil-sur-Belvitte.

2. Le témoignage

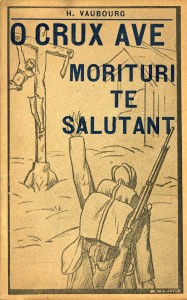

Alphonse Collé, (abbé), La bataille de la Mortagne. La Chipotte, l’occupation, Ménil et ses environs. Paris, Librairie Emmanuel Vitte, collection La guerre de 1914. – Les récits des témoins, 1925, 287 pages.

L’abbé Alphonse Collé, curé de Ménil-sur-Belvitte, retrace l’histoire de son village et de ses alentours dans les heures douloureuses de la bataille d’arrêt sur les derniers contreforts vosgiens, connue sous le vocable générique des combats de la Chipotte, du 27 août au 14 septembre 1914, avec le statut de témoin au centre de la narration. Constamment demeuré auprès de ses ouailles, multipliant les interventions et les secours et déployant une activité ininterrompue en tous domaines, il fut un témoin omniprésent et un acteur avéré des jours fébriles et sanglants des batailles et de la courte occupation allemande. Le flux des armées s’étant éloigné, il se déploie tout autant, et ce sera son œuvre, pour que jamais ne se perde le souvenir de cette hécatombe et des héros morts, dont il va tenter d’en identifier le plus grand nombre, palliant ainsi à l’incurie d’un pouvoir militaire impuissant devant l’ampleur de la mort de masse de ses soldats.

Après une préface de Louis Madelin, historien et député des Vosges, rendant honneur à l’infatigable « ouvrier de l’immortalité des héros », l’auteur introduit l’historique de la guerre dans les Vosges puis les forces, françaises comme allemandes, en présence à la veille de la tragédie. Le 25 août, les Français refluent sur les dernières montagnes avant la place forte d’Epinal, et l’auteur, se basant sur quelques témoignages d’officiers des régiments en ligne (tel le capitaine Jacquel du 159e RI ou le commandant Mazoyer du 54e BCA), retrace les jours intenses de massacres sous les sapins.

Il fustige bien sûr les exactions allemandes, telle l’ordre du général Stenger, appliqué dès les combats de Thiaville-sur-Meurthe, sur le flanc nord-est du massif, mais sait reconnaître l’humanité des ambulances allemandes. Il évoque également de grands chefs (commandant Baille, capitaine Vilarem, lieutenant Abeille parmi d’autres) et reproduit quelques extraits de carnets de combattants. Vient ensuite son propre témoignage. Collé se dédouble pour ses blessés, n’hésitant pas à presser les autorités allemandes, tant et si bien qu’il est accusé de trahir les positions ennemies. Accusation absurde dont il est vite libéré, il reprend son ministère sous les bombardements des journées fiévreuses de septembre, où l’ennemi n’avance plus et bute sans fin contre une défense acharnée. Le 11 septembre, Ménil est délivrée. Commence alors pour l’abbé Collé un autre sacerdoce.

Après avoir tenté de sauvegarder au mieux la vie des habitants de Ménil de la fureur ennemie, ce sont les corps des morts et leur souvenir qui occupent maintenant l’infatigable prélat. Parvenant à obtenir de l’armée des territoriaux (92e RIT) et quelques prisonniers allemands, il s’active à inhumer dignement des milliers de corps laissés sur la glèbe des champs de bataille de Ménil, Bazien, Brû, Sainte-Barbe, Saint-Benoît, la Chipotte, et tant d’autres lieux où la mort est restée après la bataille. Il œuvrera toute la guerre durant, regroupant les corps sur les lieux mêmes des plus durs combats, préfigurant la nécropole nationale de la Chipotte encore visible aujourd’hui. Mais la tâche ne fut pas simple et, comme il avait subi le soupçon allemand, il devra se défendre aussi contre le même, français, accusé d’exhumations voire de pillage ! Pourtant son œuvre fut reconnue.

Il érige également un musée de reliques, qu’il considère sacrées, puis cristallise les souvenirs et les honneurs des soldats comme des villes mêmes pour reconstruire et commémorer. Commune par commune, il fait état du martyrologe, des morts, des destructions et des travaux, de ses actes de foi, de toutes les tragédies des endroits où s’est arrêtée la vague de la guerre et y abandonnant ses débris.

Après la guerre, c’est par la commémoration qu’il prolonge son œuvre mémorielle des héros de la Chipotte et se pressent à ses messes de souvenir Barrès, les politiques et les généraux pour honorer les milliers de soldats morts pour la France. Il en donne enfin une impressionnante liste, issue de ses identifications.

L’ouvrage se clôture sur quelques poèmes et annexes, d’origines allemandes.

2. Analyse

Ouvrage incontournable dans l’étude des combats de la Chipotte et sans équivalent pour l’histoire intime des villages et des champs de bataille de ce secteur, « la bataille de la Mortagne » de l’abbé Collé est une mine de renseignements utiles à l’Historien. Passée l’impression d’un prêtre omnipotent, incontournable sauveur de son village, si ce n’est de sa région, le témoignage de cette figure de la Grande Guerre vosgienne, ami de Barrès et d’une personnalité aussi forte – écrivant en 1925, Collé garde sa haine à l’encontre de l’ennemi dans un plaidoyer sans concession (page 104) – que controversée, le témoignage est de premier ordre sur une certaine intimité des combats méconnus de la Chipotte, vus par un civil. Certes, l’abbé Collé est partout, voit les officiers allemands, sauve l’église, les blessés, les habitants, toutefois, dans les affres de la guerre et de l’occupation, sa vision est primordiale pour comprendre ce que furent la vie et les transes des villageois des Marches de l’Est où le soldat français, 15 jours avant la Marne, arrêta la vague allemande.

Bien que de construction hachée, voire brouillonne, l’ouvrage fourmille de documents, anecdotes, données, tableaux de guerre souvent martyrologes, noms et unités engagées dans cette bataille mais également s’avère référentiel dans l’étude du paradigme de la mort dans la guerre de mouvement et de son traitement après les combats. La vision et l’expérience de l’abbé Collé est démonstratrice de l’incurie militaire, même la cristallisation survenue et le déplacement du front de plusieurs dizaines de kilomètres, à traiter efficacement les dépouilles abandonnées à la terre sans souci de conserver le souvenir de leur identité. A ce sujet, il est évident que le travail de l’abbé Collé fut essentiel à éviter que jusqu’au nom même des soldats tués dans cette boucherie de 19 jours disparaisse dans l’anonymat des ossuaires.

L’ouvrage est à prendre toutefois avec toutes les précautions d’usage, qui peuvent être révélées par la terminologie employée (cf. « les crapouillauds allemands » le 7 septembre 1914 (page 94) ou « écoutez ce fait véridique rapporté par un capitaine… » préliminaire à un invraisemblable récit (page 56). Il rapporte aussi, tentant de répondre à cette question : « Que firent les Allemands de leurs morts ? On a raconté qu’ils les brûlaient ; rien ne le prouve. Ce qui est indéniable, c’est qu’ils les relevaient au plus vite au moyen de chariots, aux roues capitonnées de paille, enlevés aux habitants. Ils opéraient de nuit. A Baccarat, l’un des nôtres en vit tout un train. On s’expliquera, de ce fait, la raison pour laquelle le lendemain d’un, sanglant combat quelques-uns des leurs seulement restaient sur le terrain : c’était habile de leur part » (page 138).

Le livre, ponctué de trop nombreuses coquilles, est iconographié de quelques vues des destructions et agrémenté de quelques cartes, dont une, singulière, en frontispice des « incursions de dirigeables allemands en territoire français du 25 juillet au 2 août 1914 ». Il est toutefois aujourd’hui encore référentiel tant pour le secteur géographique concerné que pour l’étude du paradigme de la gestion de la mort militaire pendant et après le conflit. Il décrit en effet les différentes composantes de la gestion de la mort de masse et de la présence par milliers des cadavres des combats en terrain boisé, de montagne de surcroît. Il rapporte ainsi les impressions d’un capitaine Humbert de ses « immenses forêts dont les sous-bois toujours déserts, ont été peuplés de petites croix blanches et où les sangliers ont dispersé dans les feuilles flétries les ossements de nos morts ; immenses forêt dont l’humus, jonché des milliers de boîtes de « singe », conservera l’empreinte de nos pauvres petites tranchées, couvertes de branchages ; immenses forêts, dont le passant ne traversera plus sans inquiétude le silence religieux » (page 30). L’abbé Collé nous éclaire également sur les pratiques inhumatoires allemandes, la question du traitement post mortem des « Alsaciens francophiles tombés sous l’uniforme allemand » (page 82) en rapportant la note du Ministère des Pensions du 25 septembre 1920, précisant que « les corps des Alsaciens-Lorrains morts sous l’uniforme allemand, peuvent être, à l’occasion du groupement des tombes, placés dans les parties des cimetières militaires réservées aux soldats français » (page 107). Il dénonce violemment l’incurie, « par bêtise ou jalousie » (page 113), de la perte des identités des soldats du fait des croix nominatives non entretenues par un service des sépultures dépassé par la tâche. Malgré ses efforts de 1914-1915, l’abbé Collé déplore qu’« en 1919, quantité de noms étaient effacés, principalement dans la forêt » (page 113), alors que les exhumations et les regroupements ne feront à cette date que commencer. Il n’est pas étonnant à la lecture de cet ouvrage que parfois, on trouve encore aujourd’hui des soldats oubliés [sur le traitement archéologique contemporain de cette question, lire, Adam, Frédéric et Prouillet, Yann, Les sources archéologiques de la Grande Guerre dans les Vosges. L’archéologie appliquée aux vestiges de la Grande Guerre in La Grande Guerre dans le département des Vosges. Actes du colloque d’EPINAL des 4, 5 et 6 septembre 2008, Epinal, Conseil Général des Vosges, Archives départementales des Vosges, 2009, 348 pages]. Pour ces exhumations dans ce secteur, jusqu’à 300 prisonniers allemands « furent employés, dès avril 1919, aux travaux de regroupement des tombes. (…) Ils ne pourront pas dire qu’il y furent maltraités » (page 125).

Yann Prouillet, CRID 14-18, septembre 2011