Pierre Schlund est né le 8 février 1890 à Buhl dans le Haut-Rhin, de parents, industriels alsaciens d’origine bretonne, ayant une usine à Guebwiller et farouchement francophiles. D’un milieu bourgeois – il fréquente Bartholdi, des militaires français et de grands industriels – il fait ses études primaires au collège de la ville, ainsi qu’à Metz afin de préparer un avenir destiné à « l’industrie textile et plus particulièrement à la construction de machines pour cette industrie » (page 17). Etudiant, il poursuit ses études en Angleterre mais doit avant cela accomplir son service militaire. Il choisit de se porter volontaire dans l’armée du Kayser afin de n’accomplir qu’un an, au lieu de trois, et, bachelier dispose du choix de son unité ; il intègre le 113e régiment d’infanterie badois de Fribourg et est inscrit d’office au peloton des officiers de réserve. Bon soldat, il est même gratifié du titre de tireur d’élite de sa compagnie mais, Alsacien, fiché, il ne peut dépasser le grade de sergent. Son temps effectué, il est renvoyé à la vie civile à l’automne 1912. Ayant achevé des stages dans l’industrie alsacienne, il poursuit son cursus à Bradford en Angleterre et obtient son diplôme d’ingénieur. En juillet 1914, après un voyage d’études auprès des industries linières d’Ulster, dans une Irlande du Nord elle-même en pleine tourmente, il revient en Alsace alors que les bruits de guerre se font plus précis.

Après-guerre, Pierre Schlund épouse à Aubenas Marie-Louise Gendre, le 8 septembre 1921, avec laquelle il aura cinq enfants. Il décède en mars 1984 à Morschwiller-le-Bas où il s’était retiré après une vie militaire et industrielle particulièrement bien remplie.

Schlund, Pierre, Souvenirs d’un Alsacien, 1914-18 – 1939-45, Montréal, Mille-et-une-vies, 2011, 257 pages.

Mandé par son père de ne pas rentrer en Alsace et de se constituer « prisonnier des Français » avant même la déclaration de guerre, il décide à la mobilisation de rejoindre sa caserne allemande pour y faire ce qu’il qualifie être « son devoir ». Le 28 juillet 1914, il est incorporé au 170e IR d’Offenburg et entre en guerre en Alsace, à Mulhouse. Là, le 10 août, au premier engagement avec les troupes françaises, près d’Illzach, il met son plan à exécution et déserte à la première occasion. Il se rend alors aux premiers soldats français rencontrés qui ne sont autres que ceux du 35ème R.I., le régiment commandé par son cousin, le chef d’escadrons Leyrault. Débute alors l’incroyable parcours de guerre d’un Alsacien, déserteur assumé qui va successivement au cours de la campagne occuper les fonction d’infirmier à Roanne, participer à la mise sur pied du camp d’Alsaciens-Lorrains de Saint-Rambert-sur-Loire, être interprète, intégrer le dépôt du 6e RAC puis enfin pouvoir se porter volontaire dans l’armée française, au 1er zouaves d’Alger. Il y apprend à être un soldat français mais, grâce à un piston au 2e bureau, il parvient à être affecté, au printemps 1918, à une unité spéciale appelée le « Centre d’Interrogatoire Spécial des prisonniers de guerre (C.I.S.). Par l’infiltration des groupes de prisonniers, dans les hôpitaux ou les camps au plus près du front, en uniformes allemands, que ce centre improvise, il parvient à collecter de multiples renseignements auprès des prisonniers de guerre allemands, gagnant leur confiance en se faisant passer pour un des leurs. Obtenant ainsi des renseignements de première importance, il y gagne ses galons de sous-lieutenant et une citation, et collabore ainsi de manière singulière à la victoire. L’Armistice survenu, après une courte mission d’interrogatoire des prisonniers français de retour d’Allemagne, il se voit confier une mission au Service Industriel d’Alsace, avec la mission notamment de faire rapatrier le matériel industriel volé par l’ancien occupant en France. A la fin de 1919, il quitte enfin l’uniforme et se voit confier la direction de la cuivrerie Vogt &.Cie, à Niederbruck, dans la vallée de Masevaux.

La suite de ses souvenirs rapporte cet entre-deux-guerres industriel, les affres de l’autre guerre, sous le joug nazi, dans laquelle Pierre Schlund parvient à conserver une activité manufacturière continue en pays annexé puis, après la victoire, son action prépondérante dans la reprise industrielle et l’occupation économique d’une Allemagne vaincue, divisée par les quatre grands vainqueurs.

3. Résumé et analyse

Les souvenirs de Pierre Schlund sont ceux, plus rares, d’un alsacien issu d’une famille industrielle francophile, voire française : « mon père, désireux d’annihiler chez moi l’influence allemande, ne cessa de m’inculquer la nostalgie de la patrie perdue » (pages 15-16). Il fait toutefois son service militaire allemand avec le souhait assumé de s’ « instruire au mieux dans l’art militaire avec la secrète arrière-pensée que cet acquis pourrait bien, qui sait ?, (…) servir plus tard du bon côté » (page 23). C’est le 6 août 1914, lors d’une revue par le général Deimling, qui ordonne « Chargez vos fusils ! Nous entrons en pays ennemi » qu’il confirme son dessein d’avant-guerre : « Je compris ce qu’il me restait à faire ! » (page 31). Il prend donc la décision, mûrement réfléchie malgré des risques multiples, de déserter, ce qu’il fait au premier engagement.

Le témoignage de Pierre Schlund est ainsi en cela le contre témoignage de Dominique Richert (in Cahiers d’un survivant. Un soldat dans l’Europe en guerre. 1914-1918. Strasbourg, La Nuée Bleue, 1994) qui ne parvint à ce même dessein qu’en juillet 1918, après avoir passé la quasi-totalité de sa campagne sur le front russe et ayant subi cet exil du fait d’un trop grand nombre de désertion des soldats alsaciens, dont Schlund, au début de la campagne. Hélas le témoignage de Pierre Schlund, bien que d’un parcours de guerre considérablement plus riche et diversifié que Richert, ne s’érige pas au niveau du plébéien dans l’intérêt narratif et descriptif. En effet, à plusieurs reprises, Schlund, qui regroupe ses souvenirs sur une période allant de 1896 à 1947, occulte les phases d’intérêt de son parcours de guerre par de trop nombreux et inappropriés « il serait trop long de s’étendre ici sur… » (page 70) ou telles situations « mériteraient d’être relaté[e]s » (page 90). Dès lors, son rôle en captivité à Saint-Ramber, son apprentissage d’ancien sous-officier allemand comme soldat français, ses informations sur le Service industriel de récupération économique et surtout son emploi singulier au sein d’une C.I.S. sur laquelle peu de choses ont été écrites par ailleurs ne sont pas malheureusement pas décrits au-delà de l’anecdote. Ses souvenirs sont également peu datés, nuisant ainsi à la précision du suivi du parcours du témoin.

Plusieurs éléments d’intérêt sont toutefois présents dans l’ouvrage tels : les conditions de réalisation du service militaire allemand pour un Alsacien (page 21), l’implantation et l’usage de la TSF avant-guerre (page 25), la séparation obligatoire des prisonniers allemands et alsaciens en camp (page 40) et le fait qu’ils aient été vêtus d’uniformes bleus de la police anglaise (page 48), l’affaire des graves altercations avec les prisonniers chinois à Fraisses (près de Saint-Ramber) faisant de nombreux morts dont 17 Chinois (page 49), la répartition des 12 000 prisonniers alsaciens à Saint-Ramber : la moitié « était répartie dans divers détachements dans toute la métropole et l’autre moitié servait au front et dans les colonies d’Extrême-Orient – sans oublier tous les mobilisés dans les usines de guerre » (page 51), le « Centre d’Interrogatoire Spécial des prisonniers de guerre » (C.I.S.), son étendue et ses méthodes (pages 70, 74 et 75) et le fait que les prisonniers allemands ne discutent pas près des clôtures barbelées, réputées être munies de micros (page 79).

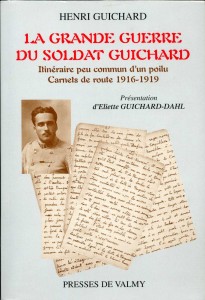

Ecrits en 1974, ces souvenirs sont rédigés pour le lecteur (page 73) et agrémentés pour la partie deuxième guerre mondiale, du carnet de la sœur du témoin, Marie-Odile Schlund. Quelques très rares erreurs de retranscription (Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin) est confondu avec Saint-Blaise, hameau de Moyenmoutier, (Vosges), page 44) sont compensées de notes opportunes rendant la présentation de qualité. L’ouvrage est illustré de nombreuses photographies de famille d’une qualité de reproduction hélas très médiocre.

Yann Prouillet, CRID 14-18, janvier 2012