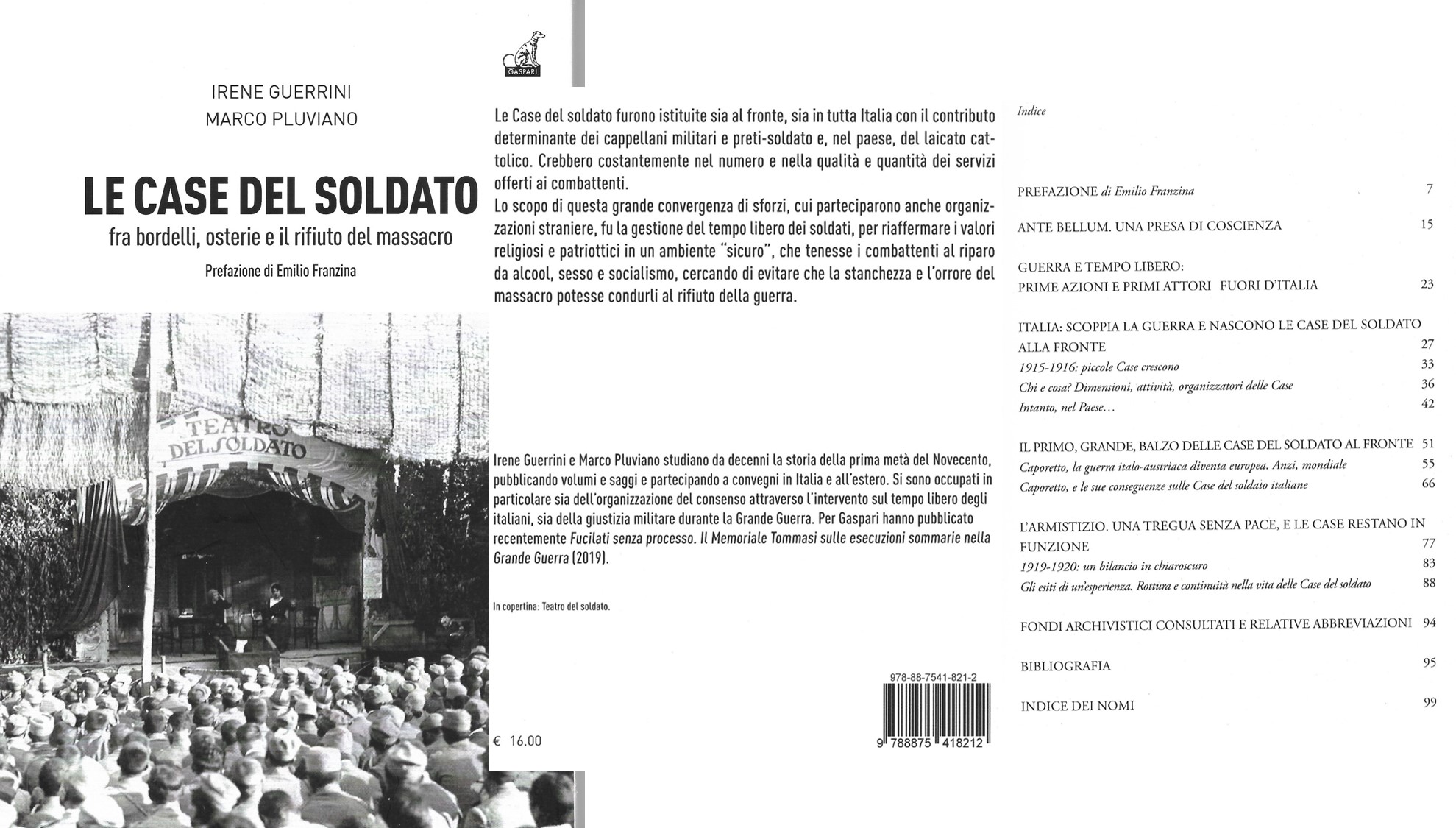

Irene Guerrini et Marco Pluviano, Le Case del Soldato tra bordelli, osterie e rifiuto del massacro, édité par Paolo Gaspari, à Udine.

Elsa Brändström, Parmi les prisonniers de guerre en Russie et en Sibérie 1914 – 1920, Paris, Éditions Turquoise, collection « Le temps des femmes », 2019, 237 pages.

Elsa Brändström (1888 – 1948) est une Suédoise qui a pris une part importante à l’aide humanitaire apportée par la Croix-Rouge aux prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois de 1914 à 1920. L’ouvrage original a paru en 1921 et cette traduction française, qui date seulement de 2019, est fort bienvenue pour nous éclairer sur cette question mal connue en France. L’ouvrage, publié dans une collection des éditions Turquoise qui s’intéresse aux itinéraires féminins, apporte un point de vue atypique dans la production des témoignages des années d’après-guerre. L’auteure présente une synthèse documentée et chiffrée d’une question qu’elle connaît bien, puisqu’elle a été une des 77 délégués suédois visitant des camps dans toute la Russie.

L’introduction (2019) de Per Allan Olson, spécialiste de l’histoire de l’Humanitaire suédois, est éclairante sur la tentation pour la Suède, en 1914, d’entrer dans le conflit aux côtés du Reich, puis sur la prise de décision de neutralité, avec la conversion de l’énergie des Scandinaves dans l’aide humanitaire. E. Bränström souligne ensuite (avant-propos de 1922) s’être efforcée à l’objectivité, et déclare que ses écrits s’appuient « sur les expériences qu’elle a pu vivre pendant cinq ans et demi en Russie et en Sibérie parmi les prisonniers de guerre. » Pour la lectrice ou le lecteur français contemporain, la synthèse se veut neutre, mais c’est une neutralité très empathique vis-à-vis de l’Alliance, on peut parler ici d’une neutralité « bienveillante » pour l’Allemagne et l’Autriche. Pour 1914 et 1915, le livre rapporte une masse d’informations dramatiques, avec le déplacement et l’internement de civils baltes, polonais, ou allemands de souche. Pour les soldats allemands et autrichiens capturés, l’improvisation est la règle, une telle masse de prisonniers n’avait jamais été envisagée par les Russes (environ 160 000 Allemands, 2 millions d’Austro-Hongrois et 50 000 Ottomans). La construction des camps est marquée par le manque de moyens, la corruption et parfois les mauvais traitements, et la sous-alimentation est la règle. Ces baraquements, sans couvertures et mobilier, sans organisation prophylactique en ce qui concerne l’hygiène, voient très vite le typhus prendre des dimensions catastrophiques. Par exemple, dans le terrible camp de Totskoïe, le typhus a tué plus de la moitié des 25000 internés. E. Brändström propose le chiffre, toutes causes confondues, de 600 000 prisonniers, essentiellement austro-hongrois, morts en Russie « de la misère et des privations ». Si l’auteure évoque la brutalité de certains chefs de camps, ou le travail forcé jusqu’à l’épuisement, elle mentionne souvent le dénuement russe global (p. 49) : « Il faut, pour être juste, préciser que les prisonniers, dans les hôpitaux moscovites, étaient pour la plupart logés à la même enseigne que beaucoup de soldats russes, eux aussi soignés de la manière la plus négligente, en raison du manque de personnel ou d’une grossière indifférence. » À la fin de 1915 et en 1916, les missions d’inspection, avec l’aide des États-Unis, se sont développées et la situation s’améliore nettement : les Russes (p. 131) « ont cessé de voir les prisonniers comme des créatures que chacun pouvait maltraiter impunément. ». Octobre 1917 apporte du changement, mais aussi un grand désordre ; les prisonniers « Internationalistes » ont toute latitude pour essayer de prendre le pouvoir dans les camps, et ceux qui restent fidèles à l’Autriche deviennent donc, en plus, des ennemis de classe. On voit aussi que beaucoup de travailleurs prisonniers ont acquis un rôle économique important. Après Brest-Litovsk, des accords amènent au rapatriement des prisonniers de Russie occidentale et centrale, mais il sera impossible en 1918 de rapatrier les 400 000 prisonniers restés au-delà de l’Oural et en Sibérie, et ils seront le jouet des factions, au gré de la Guerre Civile. C’est Fridtjof Nansen qui fera rentrer, via la SDN, les 200 000 derniers captifs en 1920 et 1921.

Ce qui frappe le lecteur contemporain, dans cet ouvrage des années vingt plutôt favorable, on l’a dit, aux puissances centrales, c’est la diversité des situations. Un prisonnier peut mourir rapidement du typhus, végéter tristement dans un semi-esclavage pendant des années, être recruté, comme Tchèque, dans une Légion armée ou encore vivre convenablement d’un travail, qui diffuse dans des régions déshéritées, des valeurs de sérieux et d’organisation ; l’auteure insiste – est-ce seulement un cliché ? – sur cette bénéfique « influence culturelle allemande ». La description du délabrement de la Russie tsariste est également impressionnante, et si le soldat russe est largement abandonné à son sort, on se doute bien alors qu’il n’y aura pas de traitement de faveur pour les captifs ennemis.

Vincent Suard

Dernières parutions (avril 2022) :

. Colin Miège, « Je te promets, je serai femme de soldat… », Correspondance de guerre (août 1914-mai 1917), Paris, L’Harmattan, 2022, 592 pages. Colin Miège est le petit-fils du sergent, puis lieutenant du génie Désiré Sic. Le compte rendu de ce livre figure en complément de la notice « Sic, Désiré » dans le dictionnaire des témoins sur ce même site du CRID 14-18.

. La paix dans la guerre, Espoirs et expériences de paix (1914-1919), sous la direction de Jean-Michel Guieu et Stéphane Tison, Paris, Éditions de la Sorbonne, collection « Guerre et Paix », 2022, 430 pages. Il s’agit des Actes du colloque qui s’est tenu à La Flèche, patrie du sénateur d’Estournelles de Constant, promoteur de l’arbitrage entre les nations et prix Nobel de la Paix en 1909. Les directeurs du volume précisent : « La guerre est loin d’anéantir tous les imaginaires et les pratiques forgés durant les longues décennies de paix qui l’ont précédée. C’est donc ce va-et-vient, dans un temps pétri par la guerre, entre le souvenir de la paix d’hier et l’impatience de son retour, que nous avons cherché à étudier, grâce à une grande variété d’approches. » Parmi les contributeurs, Anne Simon a écrit « Le sourire de Madelon. Chanter, une échappatoire à la guerre » (pp. 199-221), et Rémy Cazals « La paix dans Les carnets de guerre de Louis Barthas » (pp. 129-143).

. Justement, les éditions La Découverte viennent de publier en 2022 un 7e tirage de l’édition de 2013 des Carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918 avec une nouvelle couverture.

. Enfin, il ne faut pas cesser de rappeler l’indispensable livre de Thierry Hardier, Traces rupestres de combattants (1914-1918), édité par le CRID 14-18 et Edhisto, 2021, 446 pages, superbement illustré.

A propos de « Le Feu de Barbusse et les récits de la guerre en Artois, Souchez 1915 », dans les Mémoires de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, tome XLI, 2021

Yves Le Maner vient de faire paraître le livre intitulé Le Feu de Barbusse et les récits de la guerre en Artois, Souchez 1915, dans les Mémoires de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, tome XLI, 2021, 176 pages très illustrées, ISBN 978-2-916601-60-1. Pour présenter ce livre sur le site du CRID 14-18, Yves m’a autorisé à reproduire le texte de mon avant-propos à son ouvrage :

En 1978, lorsque François Maspero a publié les Carnets de guerre de Louis Barthas tonnelier dans sa collection « Actes et mémoires du peuple », avec le concours de la section audoise de la Ligue de l’enseignement, cette association a reçu une lettre d’un lecteur enthousiaste, se terminant ainsi : « Dans ma première lettre, je taxais les Carnets de guerre de Louis Barthas d’émouvants, en fait il s’agit de tout autre chose : c’est d’une lecture qui vous prend aux tripes ! Aussi vous dire si je voudrais en connaître davantage sur ce que fut la vie de Louis Barthas dont les Carnets de guerre figurent à la place d’honneur dans ma bibliothèque. Vous avouerais-je ? Même avant Le Feu de Barbusse. »

Première constatation : ce lecteur motivé a préféré l’authenticité du témoignage direct à l’ambiguïté du Feu, livre que sa couverture présente à la fois comme « journal d’une escouade » et comme « roman ». Ce n’est pas que Barthas était dépourvu de talent littéraire naturel, reconnu par exemple par François Mitterrand1, mais le titulaire du certificat d’études primaires n’a pas cherché à rajouter des effets chargés d’appâter le public comme l’a fait l’écrivain professionnel.

Deuxième constatation : jusque là l’auteur numéro 1 de ce lecteur d’ouvrages sur 14-18 était Barbusse. Le prix Goncourt qu’il a obtenu en 1916, les nombreuses rééditions, le chiffre impressionnant du tirage confirment que Le Feu est un livre marquant, maintes fois étudié sous ses multiples facettes par les universitaires de diverses disciplines.

Dans le livre de Benjamin Gilles sur les lectures des poilus2, Le Feu est de très loin le plus souvent cité (21 fois contre 5 pour l’ensemble des livres de Genevoix et 2 pour Dorgelès). Dans l’ouvrage collectif 500 témoins de la Grande Guerre, on peut trouver des poilus qui n’ont pas aimé Le Feu. Mais, dans l’ensemble, le livre a reçu un accueil plutôt favorable des soldats. Le capitaine Paul Tuffrau écrivait : « Lu Le Feu de Barbusse. Un livre très fort, très juste, systématiquement tragique : je l’ai lu la gorge serrée, et tout le cafard de l’Artois m’est revenu3. » Dans la lettre à sa femme du 26 mai 1917, Jules Isaac notait : « Le Feu est décidément un livre admirable, je dirai un livre sacré, tant il est l’image fidèle de la réalité4. »

Camille Rouvière appartenait comme Barbusse au 231e RI. Dans son Journal de guerre, il évoque son illustre camarade5 : « Un bonhomme sec et sombre, vieux ou vieilli. » Puis il donne son opinion sur son œuvre qui est pour lui le livre des soldats : « Vive Le Feu qui incinère l’officiel mensonge ! » Aux officiers qui se plaignent que Barbusse les ignore, Rouvière répond : « À vous, messieurs les officiers, tous les académiciens, tous les évêques du bon Dieu, et tous les historiens. » Parmi ces derniers, beaucoup de contemporains de la guerre, comme Gabriel Hanotaux par exemple. Jean Norton Cru, sévère critique des erreurs contenues dans Le Feu et des effets rajoutés par l’auteur, a sans doute bien résumé la situation en rapportant les propos d’un capitaine : « Un jour au front en 1917 je discutais des mérites du Feu avec un capitaine, officier de carrière, un vrai poilu et, comme tel, peu liseur et fervent admirateur de Barbusse. Je lui citai plusieurs des absurdités présentées ici [dans Témoins]. « Sans doute, dit-il, c’est inexact, mais voilà assez longtemps qu’on bourre le crâne aux gens de l’arrière sur notre vie d’ici et Barbusse dit exactement le contraire de tous ces articles et récits qui nous donnent sur les nerfs ; ce n’est pas malheureux qu’on entende à la fin un autre son de cloche. » Je lui parlai d’autres livres de combattants déjà parus à cette époque, en choisissant les meilleurs, ceux de Genevoix, Lintier, Roujon, Vassal, Galtier-Boissière. Il n’en connaissait aucun6. »

Mais voici un cas étonnant cité dans le dictionnaire des témoins en ligne sur le site du CRID 14-18 (www.crid1418.org). Le poilu Marx Scherer a laissé à sa famille un livre relié portant sur la tranche un titre en lettres dorées : Le Feu, et deux noms d’auteurs : H. Barbusse et M. Scherer. Le cœur du volume est constitué par le fameux prix Goncourt dans son édition « J’ai lu » de 1958. Scherer a souligné des passages ; il a ajouté des annotations dans les marges ; il a enfin rédigé quelques pages manuscrites qui ont été insérées dans le livre et reliées avec lui. Il explique que son collègue Poupardin, comme lui acheteur pour les Nouvelles Galeries après la guerre, avait connu Barbusse (il est mentionné dans Le Feu), et il avait attiré son attention sur le livre. La division dans laquelle servait Scherer (du 41e RIC) se trouvait immédiatement à la gauche de celle de Barbusse en Artois en septembre 1915 et notre témoin avait repéré de nombreuses similitudes de situations à souligner mais aussi des divergences.

Parmi les notes de Scherer sur le livre de Barbusse, je n’en retiens que trois ici :

– Il décrit un officier faisant un discours violent, menaçant, insultant, devant un groupe assez nombreux pour que ne soit pas repéré celui qui lance : « Vivement qu’on monte aux tranchées pour qu’on lui apprenne à vivre. »

– Quand Barbusse parle de « la bonne blessure », Scherer ajoute : « Des camarades auraient volontiers donné un bras ou une jambe ; moi, j’ai toujours voulu tout ramener ou rien. »

– Au printemps, Barbusse écrit que « le haut de la tranchée s’est orné d’herbe vert tendre », et Scherer ajoute en marge « et parfois de coquelicots ».

Yves Le Maner a réalisé une œuvre exhaustive sur la troisième bataille de l’Artois en septembre 1915. D’abord il a analysé le texte de l’écrivain professionnel en soulignant ses erreurs, l’absence de dates, ses inventions littéraires.Les lettres adressées par Barbusse à sa femme durant cette même période sont un témoignage plus authentique, et Yves Le Maner en reproduit de larges extraits dans l’annexe n°1. Ces lettres, qui ont l’avantage d’être datées, décrivent la situation du soldat dans les tranchées et au cantonnement, et nous renseignent sur le grand nombre de colis reçus et la variété de leur contenu7. Elles constituent un éclairage précieux sur la construction du roman. Elles révèlent la découverte par l’intellectuel de l’argot populaire dont il va truffer son livre, au-delà du vraisemblable.

Yves Le Maner examine ensuite toutes les sources disponibles sur la bataille. Il confirme les falsifications « héroïques » contenues dans les historiques de régiments, les JMO (journaux de marches et d’opérations) paraissant plus fiables. Surtout, il a tenu à retrouver les nombreux témoignages de combattants, certains présentés dans Témoins de Jean Norton Cru, beaucoup d’autres découverts plus récemment et analysés dans le livre collectif 500 témoins de la Grande Guerre. Ces témoignages sont reproduits dans l’annexe n°2.

Pour rassembler les sources, il ne fallait pas oublier la photo. L’auteur de cette somme y a évidemment pensé, rappelant la difficulté de prendre des clichés de combat, juxtaposant les photos officielles de l’ECPAD et celles prises par les soldats, regrettant que Barbusse n’ait pas conservé les siennes.

On connaissait bien l’année de la Marne, celles de Verdun et du Chemin des Dames ; 1915 et l’Artois retrouvent ici, grâce à Yves Le Maner, toute leur place dans l’histoire de la Première Guerre mondiale.

Rémy Cazals, novembre 2021

1 Propos rapporté dans l’édition de poche des Carnets de guerre de Louis Barthas tonnelier 1914-1918, La Découverte, 2013.

2 Benjamin Gilles, Lectures de poilus 1914-1918, Livres et journaux dans les tranchées, Éditions Autrement, 2013.

3 Voir la notice Tuffrau dans 500 témoins de la Grande Guerre, sous la direction de Rémy Cazals, Éditions midi-pyrénéennes et Edhisto, 2013.

4 Jules Isaac, Un historien dans la Grande Guerre, Lettres et carnets 1914-1917, Armand Colin, 2004.

5 Camille Rouvière, Journal de guerre d’un combattant pacifiste, Atlantica, 2007.

6 Jean Norton Cru, Témoins, Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928, Les Étincelles, 1929.

7 Voir la liste datée et détaillée en annexe du livre de Thierry Hardier et Jean-François Jagielski, Oublier l’apocalypse ? Loisirs et distractions des combattants pendant la Grande Guerre, Imago, 2014.

Traces rupestres de combattants (1914-1918) par Thierry Hardier

Ouvrage de 448 pages comprenant 580 illustrations couleur

Pendant la Grande Guerre, les combattants occupent durablement des carrières souterraines dans l’Aisne et dans l’Oise qui leur servent d’abris et de cantonnements. Ils réalisent sur leurs parois calcaires des milliers de graffiti, gravures et bas-reliefs. Cent ans plus tard, notre recherche entendait interroger cet énorme gisement de témoignages rupestres qui nous autorise à l’élever à la fois au rang de phénomène et de source directe.

Quelle est la nature de ces traces, leur intérêt, leur originalité mais aussi leurs limites ? Contribuent-t-elles à porter un regard nouveau, dans les domaines de l’histoire sociale et culturelle qui questionnent les combattants de la Grande Guerre ? Et dans ces domaines, mettent-elles en lumière des différences significatives entre Français, Allemands et Américains ?

De nombreux auteurs de traces furent d’abord animés par une préoccupation de nature existentielle en s’identifiant dans la guerre, dans le temps, dans l’espace ou dans la société, essentiellement par le biais de graffiti linguistiques identitaires.

Des combattants s’affirmèrent également dans la guerre en l’illustrant ou en montrant le sens et les ressorts de leur engagement dans le conflit. Les traces rupestres apportent aussi des éléments de réponses à l’une des questions que pose la Première Guerre mondiale : comment expliquer que des hommes aient « tenu » pendant quatre ans malgré des conditions de vie et des expériences souvent pénibles voire épouvantables ? Ces témoignages mettent ainsi en évidence le recours à « des béquilles » qui ont parfois aidé les hommes à traverser les difficiles épreuves du conflit. Il s’agit des liens sociaux tissés avec les camarades au sein des groupes primaires, de l’esprit de corps qui exalte la fierté d’appartenir à une communauté d’armes, du patriotisme et du recours à une foi parfois teintée de superstition.

Une dernière grande préoccupation a été, pour une partie des auteurs, de chercher une échappatoire à la guerre, d’oublier pour quelques instants leurs difficiles conditions de vie. S’échapper de la guerre s’oppose a priori à une volonté de s’affirmer à travers elle, mais cette échappatoire peut également contribuer à comprendre comment ces combattants ont réussi à traverser les difficiles épreuves qu’ils rencontrèrent. Des combattants exprimèrent sur les parois des creutes leurs rêves, leurs fantasmes, leurs frustrations ou une simple façon de se détacher de la réalité vécue, sans doute aussi pour mieux l’accepter et la supporter.

bon de commande et dossier de presse

Thierry Hardier est docteur en histoire, enseignant et membre du CRID 14-18

Trois Nordistes sur le front d’Orient (1915-1916)

Le livre : Agnès GUILLAUME, Thierry HARDIER, Jean-François JAGIELSKI, Raymond VERHAEGHE (éd.), Trois Nordistes sur le front d’Orient (1915-1916), FSE Collège Eluard de Noyon, Edhisto, Crid 14-18, 2021.

Livre de 140 pages comprenant 40 illustrations et 3 cartes.

Prix public : 14 € (vendu au profit du FSE collège Eluard Noyon) (Bon de commande en fin d’article)

Les trois témoignages présentés dans cet ouvrage proviennent de combattants du 284e régiment d’infanterie d’Avesnes-sur-Helpe (Nord) qui se sont retrouvés sur le front oriental, ce « front oublié » de l’historiographie du premier conflit mondial qui les a emmenés jusqu’aux confins de la Macédoine et de la Bulgarie. Nous présentons ici un carnet de route exhumé au hasard d’une trouvaille de grenier et deux correspondances provenant de trois militaires tous issus de classes sociales différentes. Ce choix n’a rien d’un hasard. L’approche sociologique de l’expérience combattante est et demeure un chantier de recherche ouvert qui montre combien l’expérience de la Grande Guerre fut à la fois et la même et tout autre, selon l’appartenance sociale des acteurs.

Le contexte

En octobre 1915, l’armée serbe doit faire face à une double offensive, celle des Austro-Hongrois et des Allemands au nord et celle des Bulgares à l’est. En très peu de temps, la situation de cette armée affaiblie et sous-équipée devient critique. Les Français, traditionnels alliés des Serbes, se voient donc contraints de leur venir en aide.

En provenance de Toulon, Maurice Lemoine, Octave Déplanque et Marcel Chappey appartenant au 284e R.I. de la 122e division d’infanterie, découvrent le port de Salonique (aujourd’hui Thessalonique) le 2 novembre 1915. Or, avant leur arrivée, les Français, sous la direction du général Sarrail dirigeant l’Armée d’Orient, ont déjà tenté de colmater les brèches provoquées dans un front où les Serbes sont aux abois sous la pression de la puissante coalition allemande, austro-hongroise et bulgare. Nos trois témoins arrivent à un moment très critique. Ce qui explique l’empressement avec lequel ils sont envoyés immédiatement dans la zone de combat, à peine quelques heures après leur débarquement.

La campagne de Serbie, sur l’actuel territoire de la Macédoine du Nord, n’est, selon les mots de Francine Saint-Ramond Roussanne, « qu’un infructueux aller-retour jusqu’au confluent de la rivière Cerna et du fleuve Vardar. Elle s’accompagne de rudes combats en zone montagneuse, face à des Bulgares obstinés et plus habiles sur le terrain, où de nombreux soldats trouvèrent la mort.» (La campagne d’Orient 1915-1918, Dardanelles-Macédoine d’après les témoignages de combattants, Atelier national de reproduction des thèses, tome 1, année universitaire 1996-1997, p. 393)

Les témoins

Maurice Lemoine

Issu d’une famille de propriétaires-exploitants de l’Avesnois, Maurice Lemoine naît au hameau des Hayettes à Etroeungt le 15 septembre 1887. Il débute son carnet de route le 23 octobre 1915, deux semaines avant d’embarquer à Toulon. D’une écriture fine et serrée et dans une langue très bien maîtrisée, il décrit son quotidien, la difficile retraite opérée par son unité puis son installation dans le camp retranché de Salonique. Certains passages sont d’un grand intérêt, notamment lorsqu’il évoque les destructions volontaires commises par les troupes françaises afin de ne rien laisser aux Bulgares. Parfois, l’auteur livre également ses propres impressions. Atteint par le paludisme, il est rapatrié en France à la fin mars 1917. Après la guerre, il deviendra représentant de commerce en vins et spiritueux.

Octave Déplanque

Né à Eterpigny le 11 mai 1887 dans une famille très modeste, Octave Déplanque devient garçon boucher. Après son mariage avec Émilie Pamart, originaire d’Avesnelles, le couple s’installe à Guise. Leur fille unique naît en janvier 1914. Mobilisé au 284e R.I., Octave Déplanque envoie des cartes postales à son épouse et à sa belle-mère qui ont fui l’avance allemande. Nous avons ici retranscrit l’intégralité de la correspondance précieusement conservée par sa petite-fille mais qui est très probablement incomplète. Les messages délivrés sont brefs et ont surtout deux buts : donner des signes de vie et exprimer de l’affection pour les proches. La dernière carte postale connue date du 14 novembre 1915. Trois semaines plus tard, Octave Déplanque est tué au cours d’un combat contre les Bulgares alors que son unité bat en retraite. Son corps ne sera jamais retrouvé.

Marcel Chappey

Né à Avesnes le 3 avril 1890, Marcel Chappey fait de brillantes études qui le conduisent au concours d’entrée à Normale Supérieures Lettres où il est admis en 1914. Lieutenant au 284e R.I., il entame une correspondance avec son frère aîné Joseph, également lieutenant dans une autre unité et qui lui, est Normalien ainsi qu’agrégé d’allemand. Les « lettres de guerre » de Marcel à son frère témoignent, dans une très belle langue, de l’âme d’une élite intellectuelle de l’époque, à l’instar d’un Charles Péguy ou encore d’un Ernest Psichari. Grandeur et servitude militaire sont évoquées à chaque page, dans une forme choisie, sans romantisme ni recherche, sans forfanterie et, pour tout dire, avec une naturelle et émouvante simplicité. Après 1918, Marcel Chappey entamera une remarquable carrière à la Direction de l’Union des Mines et deviendra après la Seconde Guerre mondiale maire de Garches.

Un livre et un projet pédagogique

Pas moins de 26 élèves du collège Paul Eluard de Noyon ont participé à la réalisation de cet ouvrage, en transcrivant le carnet de route de Maurice Lemoine et en recensant tous les combattants du 284e R.I. décédés entre août 1914 et février 1919. Les objectifs pédagogiques de ce projet étaient les suivants : la maîtrise de la langue française, la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication, l’acquisition d’une culture humaniste, la réussite des élèves par le biais d’un travail interdisciplinaire et l’ouverture culturelle en faisant de l’histoire autrement.

Les directeurs de la publication

Agnès Guillaume est professeure de français et professeure principale de la classe de troisième qui a participé au projet. Son grand-père paternel, appartenant au 235e R.I. (57e D.I.), est arrivé au même moment que nos trois témoins en Orient et a partagé les mêmes combats.

Thierry Hardier, professeur d’histoire-géo de la même classe de troisième est également docteur en histoire ainsi que l’un des membres fondateurs du CRID 14-18 (www.crid14-18.org).

Jean-François Jagielski est historien et également l’un des membres fondateurs du CRID 14-18.

Raymond Verhaeghe est professeur d’histoire-géographie émérite. Il a enseigné au lycée d’Avesnes.

Le contenu de l’ouvrage

Introduction

Première partie. Le témoignage de Maurice Lemoine

Présentation du témoin : Maurice Lemoine (1887-1962)

Le carnet de route de Maurice Lemoine

Deuxième partie. Le témoignage d’Octave Déplanque

Présentation du témoin : Octave Déplanque (1887-1915)

La correspondance d’Octave Déplanque à son épouse et à sa belle-mère

Troisième partie. Le témoignage de Marcel Chappey

Présentation du témoin : Marcel Chappey (1890-1971)

La correspondance du lieutenant Marcel Chappey à son frère Joseph

Annexe 1. Le 284e R.I. dans la Grande Guerre

Annexe 2. Informations sur les hommes décédés sous l’uniforme du 284e R.I.

Annexe 3. Les combattants du 284e R.I. décédés entre août 1914 et février 1919

Annexe 4. Biographie succincte de Marius Labruyère (235e R.I. puis 242e R.I.)

Bibliographie

Table des matières

Ouvrage publié avec le soutien de la section locale Noyon/Guiscard du Souvenir Français et la ville de Noyon

Bon de commande

A retourner, accompagné du règlement à l’ordre du FSE collège Eluard Noyon à l’adresse suivante :

Thierry Hardier, 23 rue Jean de Ville 60400 VILLE

Je soussigné (Nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trois Nordistes sur le front d’Orient (1915-1916) au prix unitaire de 14 € + 5 € (frais de port), soit 19 €. Frais de port : pour 2 livres : 6 € ; pour 3 livres : 7 €.

Total de la commande : ……… €

Signature :

Franck Le Cars (éd.) « Pabert, Journal d’un officier-brasseur dans la France occupée de la Grande Guerre »

Franck Le Cars (éd.) Pabert, Journal d’un officier-brasseur dans la France occupée de la Grande Guerre, Montpellier, chez l’éditeur, oct.2020, 482 p. , 22 euros, www.pabert.fr

Un document singulier

Franck Le Cars, inspiré par la piété filiale a mis le confinement à profit pour se lancer dans la mission difficile d’établir un texte que son trisaïeul avait rédigé en sténo pour échapper à une éventuelle saisie. Le témoignage de Pabert ( diminutif d’Albert Denisse ), parmi la marée de textes qui a précédé et accompagné le centenaire de la Grande guerre, présente une grande singularité. Officier d’active retraité, devenu un brasseur prospère à Etreux, village de l’Aisne proche du Cateau-Cambrésis, Pabert n’a pas été mobilisé. Il n’en a pas moins été frappé par la guerre dès la fin août 1914, par l’exil de toute sa famille et l’occupation de son village qui prend dès lors le statut d’un arrière-front des tranchées allemandes. Resté sur place pour protéger ses biens, il rédige avec minutie, sur plusieurs cahiers d’écolier, un journal où il consigne pour sa famille et pour mémoire ses activités et les menus événements d’un village qui a conservé ses cadres ( le maire, le curé), mais est contraint pour plus de 4 ans à vivre sous la férule d’une kommandantur allemande. Il réussit non sans mal à trouver des filières pour demeurer en contact avec sa famille mise à l’abri près de Melun et peut ainsi en suivre la santé, ainsi que la scolarité de ses enfants, échanger quelques nouvelles et insuffler l’espoir des retrouvailles.

« Les pays envahis supportent patiemment les dures épreuves qui nous sont imposées » (25 avril 1915)

Pabert ne se pose jamais en héros : il dure, et il endure toutes les tracasseries résultant de la situation. Souvent ironique à l’égard d’un maire poltron et combinard, jugé obséquieux à l’égard des officiers allemands qui le manipulent, il fréquente assidûment l’église où le curé bénéficie d’une relative autonomie. Obligé de ruser avec l’occupant, Il essaie sans grand succès de maintenir son activité économique en préservant son outil de travail. En ce moment où la production de la bière se trouve profondément transformée par l’émergence généralisée des petits brasseurs, les affres de leurs prédécesseurs en proie à une conjoncture de guerre sans merci intéresseront biérologues et biérophiles.

Pabert « brasse » lui-même, lance de nouveaux produits, comme ce cidre amélioré par des raisins secs, et cultive à grand peine un réseau commercial largement perturbé, la concurrence avec les autres brasseurs n’étant en rien diminuée par les pénuries de produits brassicoles. Contraint un temps de répartir avec un faible profit une bière brassée ailleurs sous l’autorité militaire, puis sommé de livrer ses machines pour la récupération des métaux au bénéfice des Allemands, il prend le parti d’effectuer une reconversion dans d’autres activités d’échange éloignées de la brasserie, celles d’ « épicier ravitailleur ». Cela occasionne de nombreux conflits entre commerçants et édiles, arbitrés parfois sans équité ni discernement par la kommandantur. Il observe les effets de l’occupation dans son village où se succèdent les réquisitions de marchandises, de locaux et de main-d’oeuvre . Les pénuries entraînent le rationnement et alimentent l’inflation. Pabert note précisément l’évolution du prix du pain qu’il compare à celle des boulangeries des villages voisins moins défavorisés . Délations et compromissions marquent le trouble profond ressenti par la population demeurée sur place.

Pabert observe attentivement le mouvement des troupes et leur allure, le survol des aéroplanes et des dirigeables. Il remarque le changement d’uniforme des vieux soldats bavarois qui avaient occupé Etreux au début de la guerre, le feldgrau remplaçant le bleu foncé traditionnel, puis l’arrivée de « vieux saxons» et de jeunes hussards très entreprenants avec les filles d’Etreux, celles-ci très accueillantes, ce qui le scandalise.

Vers la délivrance

Obligé d’héberger chez lui un des officiers allemands il observe une « réserve digne et polie » pour ménager des relations confiantes avec celui-ci, dont la présence vaut protection pour ses biens. Mais resté patriote dans son cœur, il épie les signes d’un déblocage stratégique, puis diplomatique.

Pabert note jour après jour le déchaînement ou l’apaisement des « canonnades » avec un mélange d’angoisse et d’espoir. Il s’efforce de suivre à travers des rumeurs contradictoires le déroulement de la bataille de Verdun. Il enregistre avec satisfaction l’entrée en guerre de l’Italie, de la Roumanie, puis des Etats-Unis, déplore les déboires des Alliés dans les Balkans, en Italie et s’indigne de la défection de la Russie, avant d’éprouver la crainte d’une extension de la révolution d’Octobre à l’Europe et au monde. Dès mai 1917 il place ses espoirs dans l’arbitrage du président Wilson, et semble bien informé des projets de celui-ci. Le huitième et dernier cahier, précéde l’armistice et le retour de sa famille. Pabert est alors partagé entre le soulagement de voir enfin s’infléchir le sort des armes, le souci des tracasseries et restrictions qu’il subit de plus belle, et l’angoisse de savoir son fils, parti très jeune en exil, en passe d’être mobilisé et envoyé au front sans qu’il ait pu le revoir. L’évacuation du village, décidée à la mi-octobre 1918, met fin au mémoire après quelques pages écrites au crayon.

Du nouveau sur bien des sujets

Pabert est très instructif à propos de la façon dont les Allemands pilotent l’administration des communes regroupées dans leur kommandantur en réunissant régulièrement les maires pour leur ordonner d’organiser le ravitaillement ou d’appuyer les réquisitions. On peut suivre aussi les nombreuses affaires de trafics, et les délits parfois insignifiants, qui sont jugés de manière expéditive par les responsables militaires allemands sans que les justiciables bénéficient des moindres garanties. En ce qui concerne les relations économiques, il apparaît que la monnaie garde la prééminence sur le troc. Mais les distributions relevant de dons, de la répartition de la pénurie ou des denrées acheminés par les Américains , mises à prix modéré sur le marché jusqu’à leur entrée en guerre en 1917 perturbent évidemment le jeu normal de l’offre et de la demande. On a une idée assez précise de la façon dont se déroulent les transactions , en panachant trois monnaies distinctes selon des proportions variables : aux francs et aux marks s’adjoignent les bons monétaires émis par les villes ce qui occasionne évidemment de multiples contestations. En 1917 malgré son souci d’éviter les querelles entre Français, Pabert est conduit à en venir aux mains avec son maire qui ne cessait de gêner ses activités en propageant des calomnies contre lui. L’année 1917 se conclut par une rafle d’otages à laquelle Pabert ne peut échapper mais il réussit à obtenir une libération après une semaine passée à Maubeuge, heureusement logés et nourris par la ville.

Le mémoire met en valeur des phénomènes fort peu étudiés, telle la mortalité des civils, résultant des privations et de épidémies, bien avant la fameuse grippe « espagnole ». Il mentionne les cas de décès liés aux conditions météorologiques désastreuses, compliquées par la malnutrition, la pénurie de charbon et la contagiosité résultant des mouvements de troupe et de la précarité des soins médicaux. Au-delà du seul témoignage, les informations souvent faussées qu’il a pu recueillir sur la marche des événements militaires, mais aussi sur la politique des pays belligérants, représentent une source importante pour l’analyse de l’opinion des civils et du climat culturel et social qui pouvait régner dans la zone occupée. Un document rare, volumineux, mais bien aéré et illustré. Une réussite.

Rémy Pech, mai 2021

Gilbert Badia, Le Spartakisme, Les dernières années de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht

Gilbert Badia, Le Spartakisme, Les dernières années de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, Éditions Otium, 2021, préface de Nicolas Offenstadt, 616 pages.

Le premier contact avec ce livre, c’est celui de la très belle illustration de couverture inspirée d’une photo de janvier 1919. C’est ensuite le souvenir d’autres ouvrages de Gilbert Badia sur Rosa Luxemburg, sur Clara Zetkin, sur les spartakistes dans l’intéressante collection « Archives » des années 1960, dont un article du Monde des Livres (19 mars 2021) sur Pierre Nora nous apprend qu’elle était dénigrée par François Furet. Le livre dont il va être question a été publié par Badia en 1967 et il était devenu introuvable. La réédition actualise l’information qu’il apporte, et une préface de Nicolas Offenstadt facilite l’entrée dans un texte clair (quel plaisir de lire un livre écrit sans jargon !) et bien documenté. Le préfacier s’est d’ailleurs employé à rester sur le même plan. Très fluide, la préface se nourrit cependant à toutes les sources : bibliographie récente en langue allemande, archives de la Stasi comme du Parti communiste français, témoignages oraux de personnes ayant connu Gilbert Badia (1916-2004).

La première partie du livre débute au 4 août 1914 ; l’assassinat de Karl et de Rosa a lieu le 15 janvier 1919. Si les membres du CRID 14-18 ont toujours montré que leur intérêt pour l’histoire dépassait la seule période de la Première Guerre mondiale, on est bien obligé de constater ici que l’histoire du spartakisme en fait intégralement partie. L’acceptation de la guerre par les chefs du parti social-démocrate est considérée par les futurs spartakistes comme une trahison de la cause du prolétariat et des décisions des congrès de l’Internationale. Le SPD vote les crédits de guerre et, par discipline, Liebknecht s’incline. Par la suite, il dira son erreur et son acceptation des reproches qu’on pourrait lui faire.

Bientôt cependant, Karl, Rosa, Franz Mehring, Clara Zetkin affirment leur désaccord avec la direction du SPD. Député, Liebknecht vote contre de nouveaux crédits de guerre en décembre. Les contestataires publient avec beaucoup de difficulté la revue L’Internationale, puis les Lettres de Spartacus à partir de septembre 1916, et ensuite Die rote Fahne (Le Drapeau rouge). Trois tendances se manifestent au sein de l’ancien SPD : la majorité qui soutient l’Union sacrée ; les dissidents qui vont former le SPD indépendant ; les spartakistes. Mais Badia a bien raison de montrer qu’au début de multiples passerelles existent entre les trois groupes, d’autant que « chaque courant principal se subdivise en réalité en une série de petits ruisselets qui, tantôt se regroupent, se fondent, tantôt se séparent de nouveau » (p. 117). Ce passage est typique du nécessaire sens des nuances et des réalités concrètes que doit montrer un historien. En même temps, Badia souligne aussi l’attitude aberrante de certains minoritaires pressés « d’excommunier ».

Les spartakistes sont pourchassés par la police, emprisonnés, les hommes mobilisés dans l’armée impériale. Rosa Luxemburg passe presque toute la période de guerre en prison. Le livre nous fait connaître d’autres militants et militantes jusque là ignorés, comme Käthe Duncker dont les lettres à son mari constitueront un intéressant apport au dictionnaire des témoins du CRID 14-18. Elle décrit son activité inlassable et son extrême fatigue. Ses trois enfants étant casés, elle pense que la prison, après tout, lui fournirait le repos nécessaire (p. 147). Le 1er mai 1916, Potsdamer Platz, au cœur de Berlin, dans une grande manifestation que la police n’a pu empêcher, Liebknecht crie « À bas la guerre ! Vive la Paix ! Vive l’Internationale ! » Il est arrêté et condamné à quelques années de bagne. Adversaire de Liebknecht, Karl Kautsky reconnait en août 1916 : « Les masses mécontentes n’entendent rien au détail de sa politique, mais voient en lui l’homme qui agit pour faire cesser la guerre, et, pour elles, c’est actuellement l’essentiel » (p. 163). [J’ajoute que des combattants français, même, ont associé Liebknecht et Jaurès, deux hommes qui luttaient contre la guerre. Je cite ici une phrase du dernier chapitre de ma biographie de Jaurès parue en 2017 : « Prisonnier à Pforzheim, Léon Bronchart explique au gardien-chef que la guerre n’aurait pas eu lieu si les Allemands avaient suivi Liebknecht et si les Français avaient écouté Jaurès. »]

Les années 1917 et 1918 voient l’accroissement des difficultés de l’Allemagne à cause du blocus. Les grèves se font plus nombreuses. La défaite de l’armée et les négociations avec Wilson et les Alliés provoquent l’affaiblissement du gouvernement impérial. Liebknecht est libéré. En même temps, joue l’influence de la révolution russe, ce qui conduit Badia à une comparaison entre spartakistes et bolcheviks (chapitre XII). Même si des divergences existent entre eux, il est clair que « la révolution russe a montré le chemin » (p. 230). Les spartakistes jouent un rôle important dans la révolution allemande de novembre 1918 et dans la fondation du Parti communiste (KPD Spartakusbund). Mais la révolution est confisquée par les dirigeants du SPD, « ces révolutionnaires malgré eux » (p. 260) dont les mots d’ordre « répondent au besoin de tranquillité, de calme qui habite le cœur de tant d’Allemands – ouvriers et soldats inclus – après quatre ans de guerre, de souffrances, de misère » (p. 273).

On connait le dénouement de janvier 1919. Du SPD à l’extrême droite, c’est un déferlement « d’une violence inouïe » contre les spartakistes. Avec la complicité des SPD Noske, Scheidemann et autres, les corps francs déchainent sur Berlin « la semaine sanglante » qui voit, entre autres, l’assassinat de Rosa et de Karl. Le fossé creusé entre SPD et KPD affaiblira la résistance à opposer aux progrès du nazisme.

La dernière partie du livre est un « essai d’analyse ». Trois chapitres présentent : 1) la force réelle du mouvement spartakiste, minorité très active, mais minorité ; 2) l’origine sociale des militants (ouvriers, classes moyennes, intellectuels) ; 3) les caractères essentiels du spartakisme. Le grand problème était celui de la clarté et de l’unité. En choisissant la clarté des positions théoriques, on reste une minorité et la révolution échoue. Si on choisit l’unité avec les majoritaires du SPD, l’effectif se renforce mais les mous font échouer la révolution. Les spartakistes sont conscients que celle-ci ne peut venir que de l’action de masse d’un prolétariat éduqué. Mais, après les horreurs de la guerre (sur le front et à l’arrière), la majorité du peuple allemand aspire à la tranquillité, à la fin des violences. De cela, les leaders spartakistes sont conscients, tout en étant obligés de dire pour motiver leurs troupes : « On n’arrête pas la marche d’airain de la révolution » (p. 401).

Le livre se termine avec la transcription de 130 pages de documents précieux, des repères biographiques et chronologiques, une bibliographie, un index des noms de personnes, un mot de l’éditeur expliquant sa démarche, un cahier de photos.

Ce n’est pas en quelques lignes que l’on peut révéler toute la richesse d’un livre qui est une réussite à saluer. Il faut le lire. L’histoire de la période 1914-1919 ne se limite pas à des événements strictement militaires ou diplomatiques. L’étude du mouvement spartakiste fournit un éclairage indispensable non seulement sur l’histoire intérieure de l’Allemagne, mais aussi sur la dimension internationale.

Rémy Cazals

Le Naour (Jean-Yves), La gloire et l’oubli. Maurice Genevoix et Henri Barbusse, témoins de la Grande Guerre,

LE NAOUR (Jean-Yves), La gloire et l’oubli. Maurice Genevoix et Henri Barbusse, témoins de la Grande Guerre, Paris, Michalon éditeur, 2020, 222 pages.

Découvrant que, en serrant de près l’actualité, Jean-Yves Le Naour avait publié ce livre, et en période de fermeture des librairies, je lui ai demandé de m’en faire envoyer un exemplaire par son éditeur, pour compte rendu sur le site du CRID 14-18. Dans sa réponse, l’auteur me disait : « Oui, je fais suivre ta demande à l’éditeur qui te transmettra le livre, tu verras que nous ne sommes pas d’accord sur Norton Cru, tant sur son analyse de Genevoix que sur son analyse de Barbusse, mais aussi sur le rapport entre littérature et témoignage. » Ayant reçu le livre et l’ayant lu attentivement, j’en fais ici la recension, comme convenu, en signalant tout de suite les abréviations utilisées : LN pour ce livre de Le Naour; JNC pour Jean Norton Cru. Témoins pour le livre fondamental de JNC ; son second livre est Du témoignage, Gallimard, 1930.

L’apport central du livre de Le Naour

C’est la compilation de ce que l’on sait des faits et des interprétations dans l’histoire croisée des deux auteurs, de leurs deux livres (Ceux de 14 de Genevoix qui rassemble plusieurs livres dont le premier est Sous Verdun, et Le Feu de Barbusse), de leurs autres ouvrages et de leur carrière, depuis la Grande Guerre jusqu’à la panthéonisation de Maurice Genevoix en 2020. Genevoix et Barbusse étaient partis en emportant des carnets de notes ; Genevoix a mis son texte au propre quasi immédiatement ; la démarche de construction du livre de Barbusse est exposée avec beaucoup de détails dans ses Lettres à sa femme, livre très largement utilisé par Le Naour qui ne mentionne pas le nom de son préfacier, Frédéric Rousseau ; encouragements reçus par les deux auteurs, rapports avec les éditeurs ; combines et trahisons dans les coulisses du prix Goncourt 1916. Des passages de Sous Verdun ont été coupés par la censure, tandis que Le Feu en a été préservé, ce qui reste un mystère quand on connait l’activité infatigable d’Anastasie. JNC a donné de nombreux exemples de censure, sur les livres d’Albert Thierry, de Paul Lintier, et d’autres. On sait comment Marie-Louise Puech-Milhau a dû affronter les censeurs pour faire paraître la revue La Paix par le Droit ; comment son mari a inventé des procédés pour la contourner dans son courrier (voir Saleté de guerre ! correspondance 1915-1916 de Marie-Louise et Jules Puech, Ampelos, 2015 ; Jules Puech était le secrétaire général de la Société française pour l’Arbitrage entre Nations à laquelle appartenait Barbusse ainsi que les autres écrivains Anatole France et Victor Margueritte). Le livre de Le Naour décrit aussi la réception des œuvres de Genevoix et de Barbusse à travers le temps ; il précise les tirages ; il montre les traces de la guerre dans les ouvrages postérieurs de Genevoix et la modification de la perception du Feu quand Barbusse est devenu communiste. Dans le colloque fondateur du CRID 14-18, La Grande Guerre, pratiques et expériences, Olaf Müller avait déjà montré que Barbusse en 1917 était plus proche du président américain Wilson que de Lénine.

De nombreux accords entre Le Naour et le CRID et avec JNC

Ces accords, on les constate dans le cas qui vient d’être exposé et on peut donner d’autres exemples. Ainsi Le Naour admet que l’ambiguïté entre roman et témoignage vient en partie des deux sous-titres du Feu : « Journal d’une escouade » et « Roman ». JNC dit avoir beaucoup hésité avant d’inclure les romans dans son analyse des témoignages. Il les a conservés justement parce que leurs auteurs ont affirmé apporter un témoignage et que le sujet de son livre était le témoignage et non la littérature. Nous sommes bien d’accord aussi que Le Feu fut un pavé dans la mare du bourrage de crâne, y compris chez les Goncourt qui avaient couronné Gaspard de René Benjamin en 1915 : en qualifiant le Goncourt 1915 de « farce grotesque » (LN p. 11), Le Naour rejoint exactement la critique de Gaspard par JNC (Témoins p. 567-570). Accord encore sur le fait que les combattants ont accueilli Le Feu avec faveur car « voilà assez longtemps qu’on bourre le crâne aux gens de l’arrière sur notre vie d’ici et Barbusse dit exactement le contraire », phrase recueillie par JNC lui-même auprès d’un capitaine (Témoins p. 565) et reprise à juste titre par Le Naour (LN p. 161). Ce dernier admet encore que Barbusse en rajoute, qu’il « a sans doute collecté massivement du vocabulaire qu’il a réinjecté plus ou moins adroitement dans son ouvrage pour faire « vrai » » (LN p. 170). Les Lettres à sa femme, préfacées par Frédéric Rousseau (Buchet-Chastel, 2006), le montrent de façon très claire. Quant à l’expression « faire de la littérature », elle peut avoir deux sens : le témoin qui écrit et publie produit un livre donc fait de la littérature mais, si son talent est naturel, il ne s’agit pas d’une construction artificielle, résultat d’une recherche systématique d’effets inventés pour séduire le lecteur. Sur ce point s’amorcent mes divergences avec Le Naour.

Contradictions, désinvolture, lacunes

Une fin de chapitre (LN p. 41) qui a évoqué les horreurs et la banalisation de la mort se termine par la phrase sans nuance : « L’homme est redevenu une brute, un être primitif, pour pouvoir survivre et demeurer un homme. » Bien sûr les circonstances inhumaines obligent les combattants à se protéger pour ne pas devenir fous. Cependant ceux qui ont abordé la question parlent rarement de transformation en brutes, mais plutôt de « tétanisation » ou « curarisation », ce qui n’est pas la même chose. Ici même, deux pages plus loin (LN p. 43), la situation décrite par Genevoix touché et sauvé par ses hommes qu’il ne veut pas abandonner, montre que ni l’un ni les autres n’ont été transformés en brutes : « Oh ! mes amis », s’exclame le lieutenant blessé. Dans l’ensemble des combattants, il ne sera jamais possible de calculer les pourcentages de ceux qui étaient des brutes avant la guerre (voir le témoignage d’Étienne Tanty), de ceux qui le sont peut-être devenus, de ceux qui ont conservé toute leur sensibilité, n’osant pas déranger les nids d’oiseaux, par exemple. Le tailleur de pierres drômois Louis Chirossel écrit même à propos de ses camarades de tranchée : « Il n’y a que la guerre pour rendre amis et doux. » Je ne songerai surtout pas à bâtir une théorie péremptoire sur cette seule phrase, mais la consultation du livre collectif du CRID, 500 témoins de la Grande Guerre, fournirait beaucoup d’exemples de cette sensibilité conservée et du fait que la guerre a fait redécouvrir l’amour conjugal et l’affection.

J’ai oublié plus haut un autre point d’accord. Le Naour condamne dans le débat « les invectives hautaines et les exécutions sommaires » (LN p. 181). C’est parfait. Mais je trouve fort désinvolte et désagréable la formule « Il en pleut comme à Gravelotte ! » à propos de la publication de nombreux témoignages de combattants en 1917 et 1918 (LN p. 121). Passons sur la mention de « l’écrivain Edmond Jaloux, qui porte bien son nom » (LN p. 143), une facilité de langage qui ne grandit pas son auteur.

Le Naour (p. 166) critique JNC pour avoir dit qu’il n’y avait pas de bon témoin au-dessus du grade de capitaine. Les pages de JNC sur ce point (en particulier Témoins p. 10-11) sont argumentées : il dit que son livre analyse le témoignage des combattants, c’est-à-dire de ceux exposés au danger. En publiant deux volumes sur la vie au Grand Quartier Général, Jean de Pierrefeu ne prétendait pas être un combattant. Dans 500 témoins, nous lui avons consacré une notice car notre livre collectif étudie tous les témoins, des militaires quel que soit leur grade, et encore des civils et des civiles, évidemment chacun à sa place d’acteur et de témoin. Ce n’était pas le thème du travail de JNC.

Lorsque Le Naour évoque la question de la camaraderie (p. 38), il aurait pu citer le livre d’Alexandre Lafon, membre du CRID. Celui-ci évoque notamment l’amitié entre Genevoix et Porchon dans un ensemble très documenté (La camaraderie au front 1914-1918, Armand Colin, 2014). Quand il s’agit, à plusieurs reprises, de la place de 14-18 dans l’espace public actuel, il aurait pu citer le livre de Nicolas Offenstadt, membre du CRID, publié avant même la période de commémoration du centenaire (14-18 aujourd’hui, la Grande Guerre dans la France contemporaine, Odile Jacob, 2010). Lorsque Le Naour affirme (p. 29) que, lors de l’annonce de la mobilisation générale par le tocsin, « personne ne sait que ce grand vacarme, c’est le glas de centaines de milliers de Français qui sonne », cela fait penser, mais en sens contraire, aux travaux de Jean-Jacques Becker, celui-ci ayant mis en avant cette phrase d’une vieille Bretonne : « Voilà le glas de nos gars qui sonne » (Becker a choisi cette phrase comme titre de son article dans Le Monde, le 21 juillet 1994). De nombreux documents ont montré que la première réaction dans les campagnes à l’annonce de la mobilisation fut la consternation accompagnée de pleurs. Les Français savaient que ceux qui partiraient n’étaient pas sûrs de revenir. Enfin, lorsqu’il rappelle que les nazis ont brûlé les livres de Barbusse et de Remarque, Le Naour aurait pu citer le passage de la biographie de JNC dans l’édition de Du témoignage par Jean-Jacques Pauvert (1967, p. 189) : Du témoignage « fut traduit en allemand, publié, vendu en Allemagne. Au triomphe de Hitler, les exemplaires restants furent saisis et brûlés. » C’est une information qu’il faudrait vérifier en se rappelant que les actions des nazis contre les livres ne se limitèrent pas à l’autodafé du 10 mai 1933.

Une attaque directe

Dans son livre (p. 69), Le Naour cite une phrase de JNC selon laquelle les mutilations de la censure ayant touché le livre de Genevoix ont peut-être nui à l’impression produite sur le jury du Goncourt. Et Le Naour ajoute : « En 2001, des historiens peu critiques, atteints de psittacisme, écriront à sa suite qu’ « il n’est pas impossible que les mutilations de la censure aient nui à Sous Verdun et lui aient coûté le Goncourt » ». [Ici un appel de note renvoie à Rémy Cazals, Frédéric Rousseau, Le Cri d’une génération, Toulouse, Éditions Privat, 2001, 160 p., p. 63.] Le Naour poursuit : « En 2016, cette affirmation non démontrée, sans autre fondement que sa répétition, devient une vérité pour […]. »

Après avoir rappelé que les deux historiens en question ont fait partie des membres fondateurs du CRID 14-18, on pourrait esquisser une remarque : l’expression « il n’est pas impossible que », est-ce vraiment une affirmation ? Mais n’insistons pas, reconnaissons une faiblesse dans notre petit livre qui présentait cependant l’intérêt d’apporter des arguments contre les thèses excessives à la mode aux environs de l’an 2000. Fallait-il pousser la critique des deux historiens jusqu’à l’insulte ? J’en suis doublement surpris car cela ne figure pas dans les pratiques auxquelles je suis habitué. Et parce que je découvre ce qui se cache derrière l’attitude de Le Naour lors de toutes nos rencontres face à face.

Une série d’erreurs factuelles

À présent, sans insulter Le Naour, je vais signaler les erreurs que son dernier livre contient. Je le fais dans l’ordre des pages.

Il affirme (p. 25) que Le Canard enchaîné a consacré Maurice Barrès comme « roi des bourreurs de crâne ». C’est faux. En 1917, Le Canard a en effet lancé un référendum parmi ses lecteurs pour l’élection du « grand chef de la tribu des bourreurs de crâne ». Il en a publié les résultats le 20 juin 1917 avec un dessin de Gassier que je reproduis dans ce compte rendu. L’élu n’était pas Barrès mais Gustave Hervé.

Peut-on écrire (p. 31) que les poilus à carnet se sont lassés « en général assez vite » de tenir leur journal ? Le Naour ne dit pas sur quelles preuves repose cette affirmation (car il s’agit bien ici d’une affirmation). Tout ce que les auteurs de 500 témoins ont pu constater va en sens inverse. Innombrables sont les carnets que l’on a tenus jusqu’au bout. La Grande collecte des archives privées de 14-18 en a encore fait découvrir. Dans Témoins, JNC avait signalé « la masse énorme de documents personnels manuscrits qui dorment dans les tiroirs de presque toutes les maisons de France » (p. 265), pas seulement les « millions de liasses de lettres de guerre » (p. 492).

Pour dénigrer JNC, Le Naour décrit à sa façon son parcours dans la guerre (LN p. 160) : « Âgé de 35 ans, il est versé dans la territoriale, garde des voies, creuse des boyaux et des tranchées au front sans prendre part aux combats, à l’exception de ceux de Verdun en 1916. Passé interprète auprès de l’armée britannique puis de l’armée américaine en 1917 […] » Or ce parcours est faux. JNC n’est resté que quelques jours dans la territoriale puis, comme Louis Barthas né la même année, il a été envoyé sur le front dans une unité combattante. JNC est arrivé sur le front le 15 octobre 1914 ; Barthas début novembre. Et le Le Naour de la page 160 qui affirme que JNC n’aurait pas participé aux combats avant ceux de Verdun en 1916, aurait été bien inspiré en allant lire le Le Naour de la page 172 qui reprend un récit de la participation de JNC au combat de Malancourt le 2 mars 1915.

Un intertitre (LN p. 164) annonce que, pour JNC, « Genevoix [est] le premier, Barbusse le dernier ». C’est faux. Oui, Genevoix est placé en première position, mais JNC a classé les auteurs en six catégories selon la fiabilité de leur témoignage, et Barbusse est loin d’être le dernier, placé dans la quatrième catégorie. Pour JNC, 44% des auteurs sont plus crédibles que Barbusse ; 26% sont dans la même catégorie que lui (et que Dorgelès) ; 28% sont au-dessous. Il n’est pas question ici d’un classement selon la valeur littéraire. Ce qui intéresse JNC, répétons-le, c’est le témoignage.

D’après Le Naour, JNC aurait prétendu être historien (LN p. 171), se serait improvisé historien (LN p. 206). C’est encore une erreur. Voyant l’aveuglement des historiens des années 1920, qui n’avaient pas fait la guerre et qui utilisaient les auteurs les plus fantaisistes, JNC a décidé de les aider à discerner les témoignages fiables, sortis de la « gangue » de la littérature de guerre (Témoins, p. 13). Frédéric Rousseau et moi, nous l’avons montré dans notre petit livre cité plus haut.

Bilan : cette accumulation d’erreurs n’a pas à déboucher sur des insultes ; il suffit de les signaler et de les corriger.

Finalement, quels conseils de lecture peut-on donner ?

Ceux de 14 de Genevoix et Le Feu de Barbusse, chacun à sa manière, sont deux classiques de la guerre de 14-18, l’un plus proche du témoignage sur la guerre réelle, l’autre comme témoignage sur une construction littéraire.

Les historiens spécialistes de cette période doivent avoir lu attentivement, de A à Z, notes comprises, le Témoins de Jean Norton Cru, un grand livre qui dérange parce qu’il est très fort. Parmi les éditions, on choisira celle de 2006 aux Presses Universitaires de Nancy, enrichie d’une préface éclairante de Frédéric Rousseau et d’un dossier reproduisant les réactions favorables ou défavorables au livre.

Si les éditions originales des ouvrages publiés pendant la guerre et juste après sont difficiles à trouver aujourd’hui, on peut lire les reprises récentes des témoignages jugés les plus fiables par JNC : La Percée de Jean Bernier (Agone, 2000), La Boue des Flandres de Max Deauville (Espace Nord, 2006), Lettres d’un soldat d’Eugène-Emmanuel Lemercier (Giovanangeli, 2005), Nous autres à Vauquois d’André Pézard (Presses Universitaires de Nancy, 1992), Clavel soldat de Léon Werth (Viviane Hamy, 1993), etc. Ces livres ne sont donc pas tombés dans l’oubli. Enfin, parmi les découvertes plus récentes, il faut lire Barthas, Victorin Bès, Marc Delfaud, la correspondance de Marie-Louise et Jules Puech, les lettres d’Étienne Tanty. On trouvera les notices correspondantes dans le livre collectif du CRID 500 témoins de la Grande Guerre (Éditions midi-pyrénéennes et Edhisto, 2013).

Rémy Cazals

Parution : Les militaires russes en France, en Afrique du Nord et aux Balkans (1917-années 1920) de Maxim Chiniakov

CHINIAKOV (Maxim), Les militaires russes en France, en Afrique du Nord et aux Balkans (1917-années 1920), Moscou, 2020 (en russe).

Nous avons déjà signalé sur notre site les deux premiers livres de Maxim Chiniakov : La crise de La Courtine (1er mai-1er septembre 1917) publié en 2017, et Parcours de combat des troupes russes en France et dans les Balkans (juin 1916-janvier 1918) paru en 2018. Le troisième volume contient lui aussi une table des matières et un résumé en français.

Le livre est consacré au sort des soldats russes après leur retrait de la ligne de front. Il se présente comme « une étude complète et approfondie des relations sociopolitiques et de l’état moral des officiers et des soldats des deux divisions » dans le cadre du « triage » de décembre 1917 en trois catégories : ceux qui ont accepté de continuer la guerre contre les Empires centraux ; ceux qui n’ont pas voulu combattre mais ont accepté de travailler ; ceux qui n’ont voulu ni combattre, ni travailler, envoyés pour la plupart en Afrique du Nord.

Le premier chapitre étudie précisément l’opération de triage. Le dernier décrit les phases du rapatriement et signale ceux qui sont restés en France. Entre les deux, trois chapitres sont consacrés aux trois catégories définies ci-dessus en insistant sur le statut des hommes, leur vie quotidienne, leurs luttes, leurs relations avec la population.

La richesse du contenu des trois livres de Maxim Chiniakov apparaîtra évidemment aux lecteurs de la langue russe.

Rémy Cazals