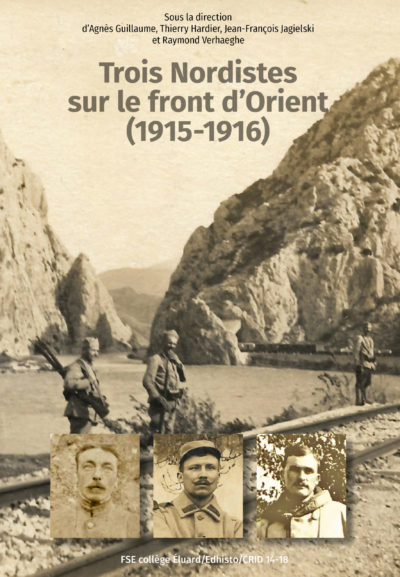

Le livre : Agnès GUILLAUME, Thierry HARDIER, Jean-François JAGIELSKI, Raymond VERHAEGHE (éd.), Trois Nordistes sur le front d’Orient (1915-1916), FSE Collège Eluard de Noyon, Edhisto, Crid 14-18, 2021.

Livre de 140 pages comprenant 40 illustrations et 3 cartes.

Prix public : 14 € (vendu au profit du FSE collège Eluard Noyon) (Bon de commande en fin d’article)

Les trois témoignages présentés dans cet ouvrage proviennent de combattants du 284e régiment d’infanterie d’Avesnes-sur-Helpe (Nord) qui se sont retrouvés sur le front oriental, ce « front oublié » de l’historiographie du premier conflit mondial qui les a emmenés jusqu’aux confins de la Macédoine et de la Bulgarie. Nous présentons ici un carnet de route exhumé au hasard d’une trouvaille de grenier et deux correspondances provenant de trois militaires tous issus de classes sociales différentes. Ce choix n’a rien d’un hasard. L’approche sociologique de l’expérience combattante est et demeure un chantier de recherche ouvert qui montre combien l’expérience de la Grande Guerre fut à la fois et la même et tout autre, selon l’appartenance sociale des acteurs.

Le contexte

En octobre 1915, l’armée serbe doit faire face à une double offensive, celle des Austro-Hongrois et des Allemands au nord et celle des Bulgares à l’est. En très peu de temps, la situation de cette armée affaiblie et sous-équipée devient critique. Les Français, traditionnels alliés des Serbes, se voient donc contraints de leur venir en aide.

En provenance de Toulon, Maurice Lemoine, Octave Déplanque et Marcel Chappey appartenant au 284e R.I. de la 122e division d’infanterie, découvrent le port de Salonique (aujourd’hui Thessalonique) le 2 novembre 1915. Or, avant leur arrivée, les Français, sous la direction du général Sarrail dirigeant l’Armée d’Orient, ont déjà tenté de colmater les brèches provoquées dans un front où les Serbes sont aux abois sous la pression de la puissante coalition allemande, austro-hongroise et bulgare. Nos trois témoins arrivent à un moment très critique. Ce qui explique l’empressement avec lequel ils sont envoyés immédiatement dans la zone de combat, à peine quelques heures après leur débarquement.

La campagne de Serbie, sur l’actuel territoire de la Macédoine du Nord, n’est, selon les mots de Francine Saint-Ramond Roussanne, « qu’un infructueux aller-retour jusqu’au confluent de la rivière Cerna et du fleuve Vardar. Elle s’accompagne de rudes combats en zone montagneuse, face à des Bulgares obstinés et plus habiles sur le terrain, où de nombreux soldats trouvèrent la mort.» (La campagne d’Orient 1915-1918, Dardanelles-Macédoine d’après les témoignages de combattants, Atelier national de reproduction des thèses, tome 1, année universitaire 1996-1997, p. 393)

Les témoins

Maurice Lemoine

Issu d’une famille de propriétaires-exploitants de l’Avesnois, Maurice Lemoine naît au hameau des Hayettes à Etroeungt le 15 septembre 1887. Il débute son carnet de route le 23 octobre 1915, deux semaines avant d’embarquer à Toulon. D’une écriture fine et serrée et dans une langue très bien maîtrisée, il décrit son quotidien, la difficile retraite opérée par son unité puis son installation dans le camp retranché de Salonique. Certains passages sont d’un grand intérêt, notamment lorsqu’il évoque les destructions volontaires commises par les troupes françaises afin de ne rien laisser aux Bulgares. Parfois, l’auteur livre également ses propres impressions. Atteint par le paludisme, il est rapatrié en France à la fin mars 1917. Après la guerre, il deviendra représentant de commerce en vins et spiritueux.

Octave Déplanque

Né à Eterpigny le 11 mai 1887 dans une famille très modeste, Octave Déplanque devient garçon boucher. Après son mariage avec Émilie Pamart, originaire d’Avesnelles, le couple s’installe à Guise. Leur fille unique naît en janvier 1914. Mobilisé au 284e R.I., Octave Déplanque envoie des cartes postales à son épouse et à sa belle-mère qui ont fui l’avance allemande. Nous avons ici retranscrit l’intégralité de la correspondance précieusement conservée par sa petite-fille mais qui est très probablement incomplète. Les messages délivrés sont brefs et ont surtout deux buts : donner des signes de vie et exprimer de l’affection pour les proches. La dernière carte postale connue date du 14 novembre 1915. Trois semaines plus tard, Octave Déplanque est tué au cours d’un combat contre les Bulgares alors que son unité bat en retraite. Son corps ne sera jamais retrouvé.

Marcel Chappey

Né à Avesnes le 3 avril 1890, Marcel Chappey fait de brillantes études qui le conduisent au concours d’entrée à Normale Supérieures Lettres où il est admis en 1914. Lieutenant au 284e R.I., il entame une correspondance avec son frère aîné Joseph, également lieutenant dans une autre unité et qui lui, est Normalien ainsi qu’agrégé d’allemand. Les « lettres de guerre » de Marcel à son frère témoignent, dans une très belle langue, de l’âme d’une élite intellectuelle de l’époque, à l’instar d’un Charles Péguy ou encore d’un Ernest Psichari. Grandeur et servitude militaire sont évoquées à chaque page, dans une forme choisie, sans romantisme ni recherche, sans forfanterie et, pour tout dire, avec une naturelle et émouvante simplicité. Après 1918, Marcel Chappey entamera une remarquable carrière à la Direction de l’Union des Mines et deviendra après la Seconde Guerre mondiale maire de Garches.

Un livre et un projet pédagogique

Pas moins de 26 élèves du collège Paul Eluard de Noyon ont participé à la réalisation de cet ouvrage, en transcrivant le carnet de route de Maurice Lemoine et en recensant tous les combattants du 284e R.I. décédés entre août 1914 et février 1919. Les objectifs pédagogiques de ce projet étaient les suivants : la maîtrise de la langue française, la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication, l’acquisition d’une culture humaniste, la réussite des élèves par le biais d’un travail interdisciplinaire et l’ouverture culturelle en faisant de l’histoire autrement.

Les directeurs de la publication

Agnès Guillaume est professeure de français et professeure principale de la classe de troisième qui a participé au projet. Son grand-père paternel, appartenant au 235e R.I. (57e D.I.), est arrivé au même moment que nos trois témoins en Orient et a partagé les mêmes combats.

Thierry Hardier, professeur d’histoire-géo de la même classe de troisième est également docteur en histoire ainsi que l’un des membres fondateurs du CRID 14-18 (www.crid14-18.org).

Jean-François Jagielski est historien et également l’un des membres fondateurs du CRID 14-18.

Raymond Verhaeghe est professeur d’histoire-géographie émérite. Il a enseigné au lycée d’Avesnes.

Le contenu de l’ouvrage

Introduction

Première partie. Le témoignage de Maurice Lemoine

Présentation du témoin : Maurice Lemoine (1887-1962)

Le carnet de route de Maurice Lemoine

Deuxième partie. Le témoignage d’Octave Déplanque

Présentation du témoin : Octave Déplanque (1887-1915)

La correspondance d’Octave Déplanque à son épouse et à sa belle-mère

Troisième partie. Le témoignage de Marcel Chappey

Présentation du témoin : Marcel Chappey (1890-1971)

La correspondance du lieutenant Marcel Chappey à son frère Joseph

Annexe 1. Le 284e R.I. dans la Grande Guerre

Annexe 2. Informations sur les hommes décédés sous l’uniforme du 284e R.I.

Annexe 3. Les combattants du 284e R.I. décédés entre août 1914 et février 1919

Annexe 4. Biographie succincte de Marius Labruyère (235e R.I. puis 242e R.I.)

Bibliographie

Table des matières

Ouvrage publié avec le soutien de la section locale Noyon/Guiscard du Souvenir Français et la ville de Noyon

Bon de commande

A retourner, accompagné du règlement à l’ordre du FSE collège Eluard Noyon à l’adresse suivante :

Thierry Hardier, 23 rue Jean de Ville 60400 VILLE

Je soussigné (Nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trois Nordistes sur le front d’Orient (1915-1916) au prix unitaire de 14 € + 5 € (frais de port), soit 19 €. Frais de port : pour 2 livres : 6 € ; pour 3 livres : 7 €.

Total de la commande : ……… €

Signature :